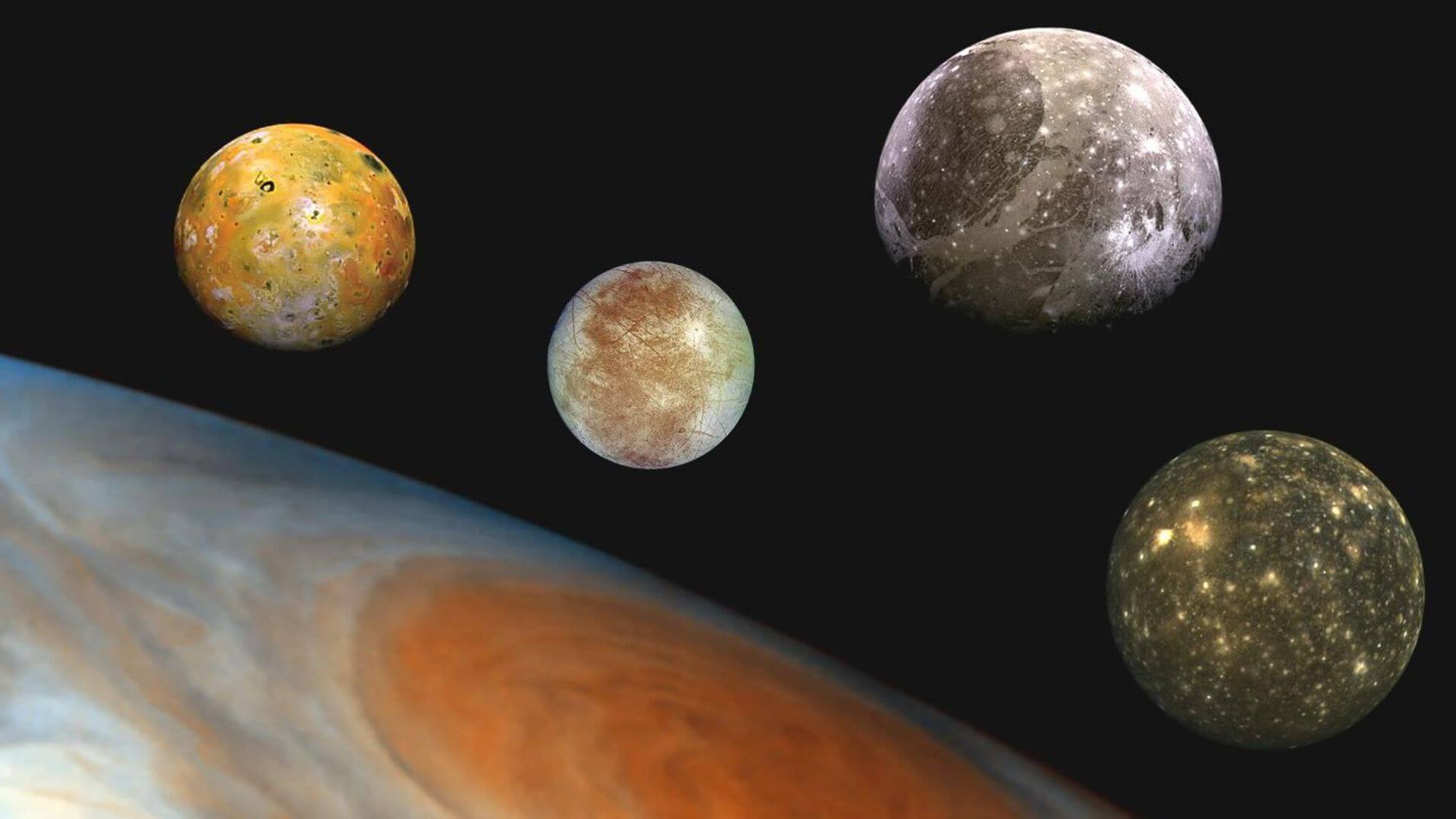

Júpiter es el único planeta que posee auroras permanentes. Esto es así no debido al viento de partículas cargadas que le llega del Sol, sino a las que le llegan de alguien mucho más cercano, su luna volcánica Ío, cuyo tamaño es como el de nuestra luna, lo que la convierte en la tercera más grande del sistema joviano. Lo que sucede es lo siguiente: a medida que Júpiter rota sobre sí mismo su campo magnético barre al satélite, de modo que arrastra la friolera de una tonelada de material cada segundo. Este material se ioniza –los átomos pierden parte de sus electrones– y forman una nube con forma de donut, que los físicos conocen como toro de plasma.

Parte de estos iones se mueven a lo largo de las líneas del campo magnético de Júpiter en dirección hacia los polos, donde crean esas auroras permanentes. Además, si unimos una órbita que cruza el campo magnético de Júpiter con el núcleo de hierro de Ío (que según la sonda Galileo debe tener un radio de 900 km) convertimos a este satélite en todo un generador de electricidad: la diferencia de potencial a lo largo de Ío llega a los 400000 voltios y crea una corriente eléctrica de tres millones de amperios.

Ío: el infierno volcánico del sistema solar

Sin lugar a dudas, Ío es uno de los cuerpos más interesantes de todo el Sistema Solar. Tiene varios centenares de volcanes en activo que ocupan aproximadamente el 5% de una corteza de tonos amarillos y rojizos, en la que abundan el sodio y el azufre. Su peculiar coloración se debe a que el elemento del infierno se encuentra en sus dos estados fírómbico, que es amarillo. Incluso las manchas blancas dispersas que también pueden ser causadas por otro compuesto de azufre, en particular hielo de dióxido de azufre.

Las erupciones de sus volcanes, como las de Prometeo, son más violentas que las de cualquier volcán terrestre. Las primeras imágenes que tuvimos de él, tomadas por las sondas Voyager, nos mostraron un mundo donde se lanza material hasta los 500 km de altura; son esos iones expelidos durante las erupciones los que alimentan las auroras jovianas. Las dos primeras erupciones observadas por las sondas Voyager, Pelé y Loki, fueron más imponentes que cualquier otra vista en la Tierra. Que una erupción lance a más de 300 km de altura material volcánico implica que en los conductos debe alcanzar una velocidad superior a los 3000 km/h, mucho mayor que en los volcanes terrestres.

La mayor conocida hasta la fecha, en nuestro planeta, es la del volcán Pinatubo (Filipinas), que llegó a los 45 kilómetros de altura. Y lo más interesante de todo: la altura de los penachos observados por las Voyager nunca bajaron de los 70 km de altura, por lo que se supone en Ío no hay erupciones de pequeñas dimensiones; allí todas son a lo grande.

Se cree que la colorida corteza de Ío tiene un espesor de unos 18 kilómetros, y las mediciones tomadas por la sonda Galileo parecen apuntar a que posee un núcleo de hierro, lo que debería conferirle un campo magnético. Pero lo más llamativo es que, debido a su cercanía a Júpiter, sufre una deformación de 200 metros con respecto a la que sería su forma debido a la fuerza de marea que ejerce el planeta. Por hacernos una idea de lo imponente de ese tirón gravitatorio: las mareas en la Tierra alcanzan, como mucho, los 20 metros y se producen en agua líquida, no sobre materiales sólidos como en Ío.

Cambios en forma

Uno de los efectos que provoca un planeta sobre sus lunas es que tiende a convertirlas en una especie de cigarro que apunta hacia él, una forma que adoptan en mayor o menor medida dependiendo de la elasticidad de los materiales con los que están hechas. Además, cuando el periodo de rotación de la luna difiere mucho con el de revolución alrededor del planeta, el satélite sufre continuos cambios en su forma, de manera parecida a lo que sucede con las mareas en la Tierra.

La consecuencia de todo esto es que, con el tiempo, la luna acaba mostrando la misma cara al planeta, como le sucede a Ío y a nuestro satélite. Sin embargo, en el caso de Ío hay dos actores más, Europa y Ganímedes, que perturban su órbita, y la hacen muy elíptica, o lo que es lo mismo, que varíe mucho su distancia a Júpiter.

Esto hace que las fuerzas de marea sobre Ío sean tremendas y que la temperatura se eleve hasta 200 veces más que lo si solo contara con el calor generado por la radiactividad de su interior (esta es la principal fuente de energía del calor interno de la Tierra), al tiempo que va perdiendo energía de rotación. Es este efecto el que proporciona a Ío la energía necesaria para tener un vulcanismo tan marcado; algo que lleva actuando desde que se formó junto con Júpiter.

Vulcanismo desaforado

Con un interior completamente fundido y un vulcanismo desaforado, la composición química de este satélite se ha modificado completamente desde su formación, perdiendo primero todos los elementos volátiles, como el agua y el dióxido de carbono, lo que explica la ausencia de atmósfera. Por otro lado, la existencia de grandes cantidades de azufre hace suponer la presencia de un mar de azufre (o dióxido de azufre) fundido en la superficie con una profundidad de varios kilómetros.

Una prueba indirecta de esto la tenemos gracias a las sondas Voyager: al sur de Loki –la depresión volcánica más grande de Ío– se observó una estructura oscura con forma de U de unos 200 km de ancho con una temperatura de 17 ºC, mientras que los alrededores estaban a 145º: era una isla de azufre solidificado en medio de un lago de lava y azufre fundido.

Si echamos un vistazo a sus características superficiales veremos que las regiones ecuatoriales no tienen relieves superiores a los mil metros de altura, aunque sí existen valles estrechos de paredes casi verticales y de varios cientos de metros de profundidad, muy parecidos a las fallas terrestres. Cerca de los polos hay pocos volcanes, pero sí tenemos un relieve que llega al kilómetro de altura.

Aunque quizá la característica geológica más llamativa son las estructuras circulares que rodean a los volcanes más grandes. La primera que se localizó fue alrededor del volcán Prometeo, que se encuentra en el hemisferio opuesto a Júpiter (Ío siempre presenta la misma cara al planeta), con unos 300 km de ancho. Aunque la que sí es espectacular es el zócalo del volcán Pelé, que mide unos 1000 km. Estos anillos simétricos marcan el lugar donde han ido cayendo los materiales eyectados por el volcán.

Por su parte, su atmósfera, aunque prácticamente inexistente, está compuesta por el dióxido de azufre proveniente de las erupciones volcánicas. Eso sí, en Ío también nieva: las casi cien mil toneladas de material expulsado cada segundo por los volcanes regresan al planeta en forma de nieve de dióxido de azufre y finas partículas de azufre solidificado.

Europa: el mundo helado que podría albergar vida

“Todos esos mundos son vuestros... excepto Europa. No intentéis aterrizar allí”

El mensaje que aparece sobre estas líneas fue el que se radió a la Tierra desde un Júpiter convertido en Sol, al final de la novela 2010. Odisea dos, de Arthur C. Clarke. Porque allí, en ese satélite, iba a aparecer vida.

La continuación de la celebérrima 2001. Una odisea espacial (que en realidad fue producto de la película del mismo nombre, que a su vez se basaba principalmente en el cuento corto El vigilante) se publicó en 1982, lo que es una clara indicación de que desde entonces la luna Europa ya era sospechosa de que podría ser un sitio perfecto para albergar vida extraterrestre.

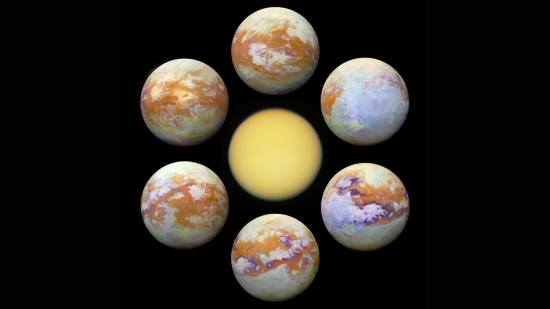

Con una temperatura superficial de –150º C en el ecuador y -223º en los polos, es un satélite que presenta un aspecto completamente congelado. Su tamaño es el 90% de la Luna, luego si la tuviéramos en nuestro cielo la veríamos prácticamente del mismo tamaño que nuestro satélite, pero mucho más brillante debido a su superficie helada, que refleja 5,5 veces más cantidad de luz solar que la Luna.

Las pruebas de las sondas espaciales

Las imágenes de las sondas espaciales nos han enseñado un mundo con una superficie cubierta por rayas oscuras de uno o dos kilómetros de anchura y miles de longitud; muchas son rectas, pero otras son curvas o irregulares. Aunque le dan una apariencia agrietada, en realidad podemos asemejarlas a pinceladas hechas sobre una bola blanca de billar. También las hay claras, y en este caso son más pequeñas que las oscuras y mucho más uniformes. Estas fisuras parecen reflejar los efectos de procesos tectónicos a escala global, inducidos tanto desde el exterior (por las mareas gravitatorias provocadas por Júpiter) como por movimientos internos, en particular los relacionados con algún tipo de fuente de calor del interior del satélite.

Quizá sean debidas al ascenso de hielo contaminado con otros materiales de la corteza que rompe la superficie y se desparrama por los flancos de la grieta. Además, la orientación que muestran esas grietas sobre la superficie podría explicarse si Europa no estuviera exactamente sincronizado en su rotación; es decir que el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma no es igual al que tarda en dar una revolución alrededor de Júpiter.

También tenemos un misterio: un material de un color marrón rojizo que se puede ver a lo largo de las fracturas y otras zonas de la superficie que los científicos no son capaces de identificar, aunque aventuran que puede tratarse de sales y compuestos de azufre mezclados con el hielo. De hecho, en 2015 científicos de la NASA dedujeron que el color amarillento de algunas zonas se debe a la presencia de cloruro de sodio, esto es, sal común.

Sometida está a las mismas condiciones ambientales de Europa, los investigadores han descubierto que adquiere una tonalidad amarillenta similar a la que se observa allí. Analizados los datos de la Galileo y con las nuevas observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble, los astrónomos han podido confirmar que esta sospecha tiene todos los visos de ser cierta. ¿De dónde viene esa sal? Esa es la verdadera cuestión, aunque para muchos es un indicio de que algo líquido y salado se oculta bajo la capa de hielo.

La antigüedad

También se observan regiones de terrenos más oscuros y rugosos: se especula que sean pequeños cráteres, de menos de 4 kilómetros de diámetro. De hecho, sobre la superficie de Europa sólo se han identificado tres cráteres grandes; de ellos Pwyll, con 26 kilómetros, es el más conocido. Esto indica dos cosas: o que la superficie de Europa es relativamente joven o que los cráteres no duran mucho sobre la corteza helada. Basándose en el pequeño número de cráteres que se aprecian, los científicos planetarios han calculado que la superficie de esta luna no pueden tener más de 90 millones de años de antigüedad. Recordemos que la craterización en el Sistema Solar se produjo esencialmente durante los primeros 2000 millones de años de su existencia.

El paso de la sonda Galileo a finales del siglo pasado reveló la existencia de extraños pozos y estructuras con forma de cúpula en la capa de hielo, quizá debido a movimientos provocados por el calor proveniente del interior del satélite. De igual forma, la misión de la NASA descubrió unas regiones que han bautizadas por los investigadores como terrenos caóticos. En ellas se agrupan bloques de hielos incrustados, girados y cubiertos de ese misterioso material rojizo. Los científicos especulan que esos bloques serían como inmensos icebergs que se mueven a una velocidad desesperadamente lenta.

Pero lo verdaderamente interesante de europa es lo que se oculta bajo una superficie helada, que tiene un espesor de 10 km a 100 km: un inmenso mar de agua salada de 60 km a 150 km de profundidad. Esto quiere decir que el océano de este satélite, cuyo diámetro es la cuarta parte del de la Tierra, contiene dos veces más agua que la de todos los mares de nuestro planeta juntos.

¿Cómo hemos podido averiguar que existe ese océano bajo una capa de hielo de varios kilómetros de grosor?

Gracias a una de las mediciones más importantes realizadas por la misión Galileo, que mostró un tipo especial de campo magnético dentro de Europa. Esto solo podía ser debido a la existencia de algún fluido conductor de electricidad debajo de la superficie. Y sabiendo que hay hielo en la superficie no es raro que se tenga una sospecha más que convincente de lo que puede haber debajo. Agua salada.

Esta hipótesis se ha visto confirmada por el descubrimiento de géiseres en su superficie, que se vieron por primera vez en 2015. Hasta la fecha se han encontrado siete en la superficie del satélite, que son capaces de enviar sus chorros a 200 km de altura. Aunque desconocemos su composición, todos apuestan a que en su mayor parte debe ser agua proveniente del océano oculto tras el hielo. Un apoyo observacional a esta idea lo tuvimos en noviembre de 2019, cuando desde los equipos del Observatorio Keck, en Hawái, se detectó por primera vez vapor de agua sobre la superficie de Europa.

Lo curioso es que, gracias a estos géiseres, una sonda espacial podría recoger muestras sin necesidad de aterrizar en el satélite. De hecho, la maniobra de recoger agua eyectada ya ha sido probada con éxito: la sonda Cassini lo hizo con Encélado, la luna de Saturno, que también tiene un océano que se proyecta hacia el espacio.

¿Algún tipo de vida?

Pero la pregunta del millón es si ese mar salado podría acoger algún tipo de vida. Como bien sabemos, hay tres requisitos básicos para ello: agua líquida, elementos químicos apropiados y una fuente de energía. Los astrobiólogos están razonablemente convencidos de que en Europa se cumplen dos de los tres: el agua y la química básica. De lo que ya no están tan seguros es de que haya una fuente de energía bajo el gruesa capa de hielo.

Al igual que en la Tierra, podrían existir volcanes subterráneos, fumarolas... en los que podrían prosperar formas de vida extremófilas. Si el océano de Europa existe, el calentamiento por las fuerzas de marea de Júpiter podría provocar actividad volcánica o hidrotermal en el fondo marino, lo que proporcionaría nutrientes que harían del océano un entorno apto para la vida. Pero esto no deja de ser una especulación, aunque el descubrimiento de los géiseres indique que hay cierta actividad hidrotermal.

Las próximas misiones a Júpiter quizá resuelva el misterio, pero por ahora quedémonos con este curioso dato: la estructura de Europa es similar a la de la Tierra pues tiene un núcleo de hierro, un manto rocoso y un océano de agua salada.

Ganímedes: la luna gigante con su propio campo magnético

Al igual que Europa, este satélite ha sido protagonista en diversas novelas de ciencia-ficción; en el ámbito español se hizo famosa en los años 70 cuando el peruano José Rosciano Holder publicó, bajo el seudónimo de Yosip Ibrahim, el libro "Yo visité Ganímedes". En él, narraba cómo un amigo suyo fue llevado a esa luna de Júpiter para conocer la avanzada sociedad que vivía allí.

El libro –no muy sorprendentemente– fue tomado en serio por muchos de los amantes de los ovnis. Podemos imaginar su decepción cuando se pudo contrastar el verdadero aspecto de la superficie captado por la Voyager con las absurdas descripciones que aparecían en el libro. Y, por supuesto, ni rastro de civilizaciones extraterrestres.

Devaneos pseudocientíficos aparte, Ganímedes es la luna más grande del Sistema Solar y la mayor que Mercurio. Su parecido con nuestro satélite es llamativo por la forma de sus paisajes, con regiones oscuras saturadas de cráteres que cubren el 40% de la superficie y regiones claras donde se aprecian plegamientos geológicos, similares a los de la Tierra, y cuyo origen se desconoce.

La geología

Este terreno claro y estriado forma patrones intrincados, que en terminología planetaria se llaman surcos, quizá provocados por movimientos geológicos al estilo de las fallas terrestres o por la liberación –desde debajo de la superficie– de agua (que constituye entre el 50% al 90% de la masa de la corteza). Es la única luna de la que sabemos que posee su propio campo magnético, que es generado por un núcleo de hierro fundido y que causa auroras en las regiones circumpolares.

Al encontrarse embebido dentro de la magnetosfera de Júpiter, que con sus 300 millones de grados es el lugar más caliente del Sistema Solar, pasa totalmente desapercibido. La superficie de Ganímedes muestra diferentes periodos de actividad geológica. Parece que está dividida en placas tectónicas, como nuestro planeta, que se mueven independientemente.

Las zonas oscuras son las más antiguas, y datan de los comienzos del Sistema Solar: se cree que estamos ante la corteza original del satélite. La densidad de cráteres nos sirven para hacernos una idea de la edad de los terrenos donde se encuentran: los más antiguos presentan diez veces más cráteres que los más modernos. Que Ganímedes exhiba una craterización similar a la de la Luna nos hace pensar que la actividad geológica en el satélite cesó hace varios miles de millones de años, y por eso la corteza original ha podido sobrevivir hasta nuestros días.

Algo que diferencia los cráteres de la Luna de los de Ganímedes es que éstos últimos casi no tienen relieve vertical; son bastante planos y carecen de esa depresión central tan característica. Esto se debe al efecto lento y continuado del hielo, que va suavizando la superficie helada. A estos cráteres fantasmas se les denomina palimpsestos, un término que se refiere a los manuscritos antiguos que conservan los trazos de un texto anterior que fue borrado con piedra pómez para poder reutilizar el papel o pergamino. Los palimpsestos de Ganímedes tienen entre 50 km y 400 km de diámetro. Alrededor de los cráteres existen rayos de eyección tanto brillantes como oscuros, dependiendo del color del material de la zona donde impactara el asteroide.

Procesos tectónicos internos

La mayor de todas las regiones oscuras recibe el nombre de Galileo Regio; se encuentra sobre el ecuador y mide unos 4000 km. Se halla rodeada por material más joven y brillante surgido del interior del satélite. De su estudio se deduce que la corteza más antigua de Ganímedes es relativamente delgada en la región ecuatorial, y se engruesa hacia los polos. Su origen es incierto: para algunos puede tratarse de una antigua cuenca de impacto (parecida a Valhalla, en Calisto) cuyo relieve ha desaparecido debido al arrastre del hielo. Sin embargo, la mayoría de los investigadores piensan que estamos ante una estructura emergida por procesos tectónicos internos.

Por otro lado, las regiones más claras–y algo más jóvenes– están formadas por montañas y valles alineados. Se han observado que las crestas de los surcos pueden alcanzar los 700 metros, mientras que éstos se extienden a lo largo de miles de kilómetros por la superficie de Ganímedes. Unos surcos en los que escasean los cráteres de impacto y que probablemente se desarrollaron a expensas de la corteza más oscura.

Las crestas montañosas, de 10 km de anchura por un kilómetro de alto, recuerdan a los Apalaches norteamericanos. La diferencia entre las regiones oscuras y claras es tan patente que algo debió pasar en la superficie del planeta. Y este es uno de los principales misterios de la geología planetaria actual.

Agua y rocas

La densidad media del satélite medida por las sondas espaciales nos dice que al menos la mitad del satélite es agua y la otra mitad, rocas, cuya composición también desconocemos. La presencia de hielo en cantidades tan abundantes hizo pensar a los astrónomos que Ganímedes podía tener una pequeña atmósfera con vapor de agua y oxígeno, pero las observaciones de las Voyager llevaron a la conclusión de que, si la tenía, debía de ser muy liviana, con una presión atmosférica de una billonésima parte de la terrestre. En 1996, gracias al telescopio espacial Hubble, se pudo determinar de que, en efecto, hay oxígeno libre y ozono en esa finísima atmósfera.

A partir de las observaciones de la sonda Galileo sabemos que la densidad de Ganímedes crece a medida que nos vamos hacia el interior. El modelo con el que trabajan los astrónomos es de tres capas: una corteza de hielo de 800 km de grosor y que podría contener una gran cantidad de rocas; un manto de silicatos; y un núcleo de hierro o de sulfuro de hierro, que ocupa el 50% del satélite y que es el origen de su campo magnético, del que desconocemos cómo se origina.

Por otro lado, en 2015 observaciones realizadas con el Hubble confirmaron lo que ya se sospechaba: que existe un océano de agua salada debajo de la capa de hielo, al igual que en Europa. Esto se pudo determinar porque su presencia afecta al campo magnético del satélite y, por tanto, a cómo evolucionan las auroras, que es lo que observó el telescopio espacial. Al parecer, bajo la congelada superficie de Ganímedes se encuentra el mayor océano de todo el Sistema Solar.

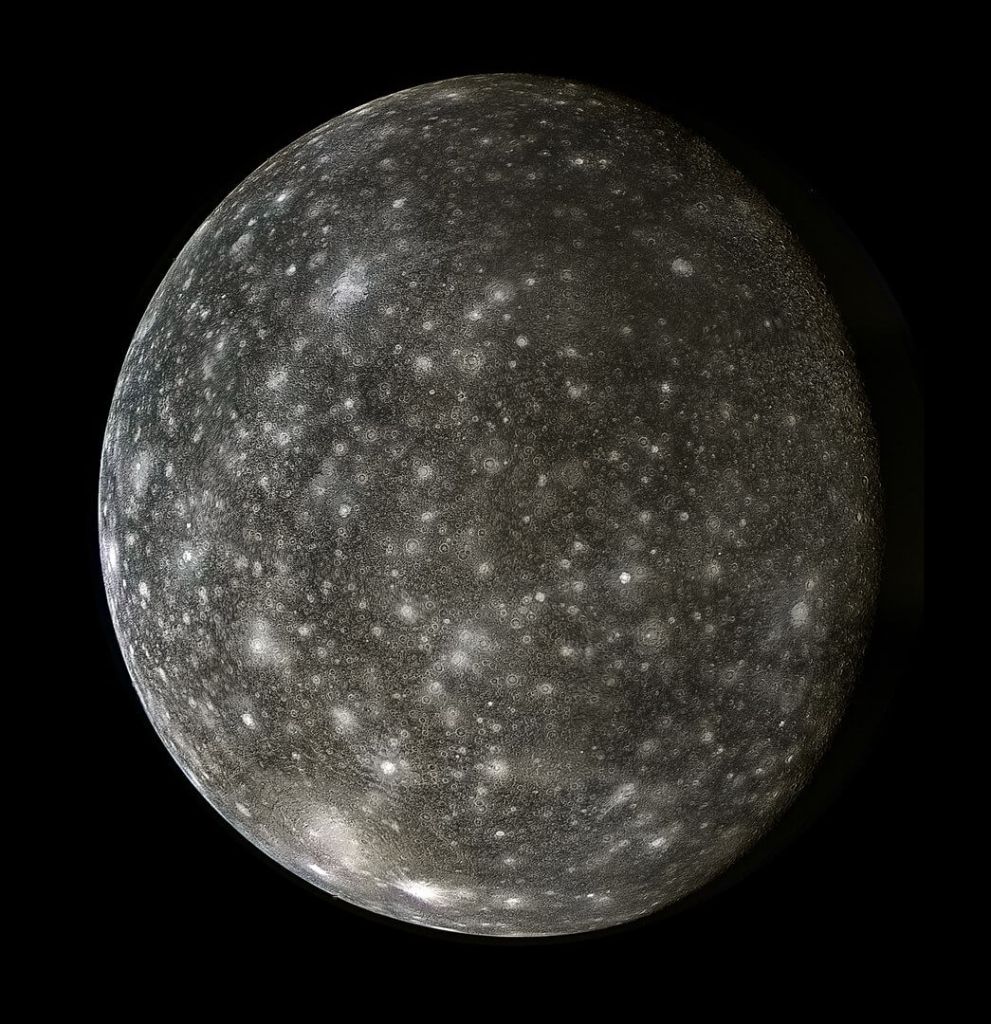

Calisto: la superficie más antigua del sistema solar

Es el satélite de Júpiter menos activo. No estamos ante un mundo muy atractivo para un geólogo planetario; su interés está centrado en compararlo con su hermano Ganímedes, que, aún siendo similares, han tenido una vida geológica muy diferente.

Calisto es un mundo frío, con restos de numerosos impactos por meteoritos y sin señales de actividad geológica. Es un mundo de cráteres, una muestra de la violenta naturaleza de nuestro sistema solar. No solemos ser conscientes del efecto de los asteroides y cometas en la historia de los planetas, porque en la Tierra no encontramos muchos cráteres. Esto se debe principalmente a que la intensa actividad geológica de nuestro planeta los hace desaparecer. Pero cuando esto no sucede, los cráteres producto de impactos de asteroides se convierten en la característica predominante de la superficie de un planeta.

Baste con decir que cada millón de años se forma un cráter de unos 10 km de diámetro en un planeta como el nuestro. Si no hay cambios debido a fuerzas internas, como sucede en la Luna, las cicatrices se mantienen por tiempo indefinido. Evidentemente, cuando el Sistema Solar era joven, el número de impactos era sensiblemente más alto debido a que pululaba gran cantidad de asteroides y cometas, producto del proceso de formación del Sistema Solar: en la Tierra, a esa época se la conoce como la Era del Gran Bombardeo. Esta frenética actividad -que impidió que la vida surgiera en nuestro mundo- cesó hace 3500 millones de años.

Más cráteres

Así pues, cuanto más tiempo haya estado expuesta una determinada zona a impactos meteoríticos, más numerosos serán los cráteres. Y por eso, su densidad es lo primero que mide un geólogo planetario cuando tiene ante sí las imágenes de un mundo nuevo: con ello se hace una idea del grado de actividad geológica que experimenta ese planeta y puede determinar la edad relativa de las diferentes regiones de la superficie. En el caso de Calisto, la densidad de craterización es muy alta, lo que permite calcular su edad con cierto margen de exactitud.

Por eso sabemos que estamos ante la superficie planetaria más antigua y castigada por asteroides de todo el Sistema Solar, y que no muestra ninguna señal de actividad geológica como vulcanismo o tectónica de placas. Aunque la superficie de Calisto es muy parecida a la de la Luna o Mercurio, presenta grandes diferencias con ellos. Por un lado, tenemos la ausencia de cráteres grandes, de 150 km de diámetro; y por otro, que todos son planos, sin mostrar las crestas características de este tipo de formaciones.

Aparentemente, la composición de hielo y rocas de Calisto impide que pervivan en la corteza cráteres grandes: se supone que con el paso de los siglos el hielo ha ido llenando el fondo de los cráteres y borrado los más grandes. Es más, esta ausencia de relieve en la corteza demuestra que es antigua y está helada.

Entre las cuencas de impacto más grandes de Calisto se encuentra Valhalla –el salón de los dioses de la mitología nórdica–, la más grande de todas. El interior tiene un diámetro medio de 600 km, pero a su alrededor encontramos una serie de anillos concéntricos donde los más externos llegan a estar a 1900 km del centro de la cuenca, lo que lo convierte en el cráter de impacto multianular más grande conocido. Sobreimpresionado a este encontramos otra serie de cráteres más pequeños –y más jóvenes– de unos 30 km de diámetro. Valhalla es un claro ejemplo de palimpsesto: ha perdido casi por completo su relieve y solo queda una zona central algo hundida y coloreada, la equis que marca el lugar donde se encontraba el centro del cráter.

Hielo y rocas oscuras

De la composición superficial de Calisto poco se sabe, aunque se supone que está formada por hielo y rocas oscuras. Las partes más luminosas y los arcos que delimitan los cráteres que se observan en las fotografías pueden corresponder a hielo que los impactos sacaron a la superficie. Lo mismo podemos decir de su tenue atmósfera: en 1999 la sonda Galileo detectó una atmósfera extremadamente liviana de dióxido de carbono, aunque puede ser que contenga oxigeno e hidrógeno.

La medición que hizo la sonda voyager de su densidad –alrededor de 1,8 g/cm3 –permitió a los geólogos planetarios deducir que el hielo es una parte importante de la composición de este satélite natural, el segundo más grande de Júpiter y el tercero de todo el Sistema Solar, con un tamaño similar al de Mercurio.

Hasta la llegada al sistema joviano de la sonda Galileo a principios de los años noventa, y a tenor de las observaciones de las Voyager, Calisto no revestía de interés para los geólogos planetarios: era un lugar aburrido, un trozo de hielo y roca muy soso, cuyo interior no era más que una mezcla más o menos homogénea de hielo, roca y metal. Pero la llegada de la Galileo cambió esa percepción y lo volvió más interesante.

Al parecer, Calisto esconde un secreto: la capa más externa del satélite, de unos 350 km de espesor, incluiría un océano de agua salada, al igual que Ganímedes y Europa, pues la Galileo se encontró con las mismas anomalías magnéticas en esos dos satélites. Si es cierto –pues hay bastantes investigadores que no están convencidos–, nos enfrentamos a un problema: ¿cuál es la fuente de calor que mantiene el agua líquida? El calor generado por las fuerzas de marea en Ganímedes y Europa dan cuenta de la energía necesaria para mantener sus respectivo océanos, pero ¿y Calisto?

Efecto insignificante

El efecto de Júpiter sobre esta luna es nimio. en un artículo ya clásico, publicado en 1979, los planetólogos Ray Reynolds y Patrick Cassan, del Ames Research Center de la NASA, demostraron que una corteza de hielo flotando sobre un océano en un gran satélite de hielo como Calisto sería inestable y se congelaría completamente en tan solo unos pocos cientos de millones de años.

¿Qué hace ahí ese océano? Algunos investigadores ponen en cuestión este resultado, y argumentan que Reynolds y Cassan supusieron que la viscosidad de hielo depende exclusivamente de la temperatura, cuando diversos experimentos han demostrado que también depende de los esfuerzos a los que se ve sometido: menores esfuerzos conllevan una mayor viscosidad, y en el interior de la corteza de Calisto estos son muy reducidos en comparación con los que suceden en una corteza como la de Europa, roturada por las fuerzas de marea de Júpiter.

Sea como fuere, la existencia de este océano todavía es motivo de debate. Si los datos de la Galileo colocaban este vasto mar a 250 km por debajo de la superficie, análisis posteriores han puesto en duda este cálculo: o se encuentra a mayor profundidad o a lo mejor no haya ningún océano. Y así, nuestro gozo, se hunde en océano.