Cuando se escucha a un grupo de amigos hacer planes para el verano, a veces da la sensación de que algunos comparten una especie de lenguaje común, como si vieran el mismo futuro brillante proyectado delante de ellos. Mientras tanto, otro miembro del grupo puede mostrarse más cauteloso, con dudas y escenarios alternativos en mente. Esta diferencia no es solo una cuestión de actitud: puede reflejar cómo funciona su cerebro. ¿Y sabes qué es lo más interesante?, pues que el escritor León Tolstoi dejó una pista sobre esto en su inmortal Ana Karénina, mostrando una intuición colosal.

Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Kobe ha descubierto que las personas optimistas muestran patrones de actividad cerebral sorprendentemente similares cuando piensan en el futuro. En cambio, quienes se sitúan en el lado más pesimista del espectro tienen una representación mucho más variada y única. El hallazgo ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y apunta a que el optimismo no solo es una disposición emocional, sino que tiene correlatos visibles en el cerebro humano.

Un experimento para mirar el futuro desde el presente

El equipo de investigación reclutó a 87 participantes adultos que abarcaban todo el rango de puntuaciones posibles en optimismo, según la prueba psicológica Life Orientation Test-Revised. Los participantes se sometieron a sesiones de resonancia magnética funcional (fMRI) mientras se les pedía imaginar distintos escenarios futuros, positivos y negativos, tanto para sí mismos como para sus parejas sentimentales.

Cada escena se mostraba durante 10 segundos y los voluntarios debían representársela con el mayor detalle posible. Las situaciones iban desde “te vas de viaje por el mundo” hasta “serás despedido de tu trabajo”. El objetivo era observar cómo respondía el cerebro a estas proyecciones, registrando patrones de actividad en regiones clave como la corteza prefrontal medial (MPFC), vinculada al pensamiento sobre uno mismo y al procesamiento emocional.

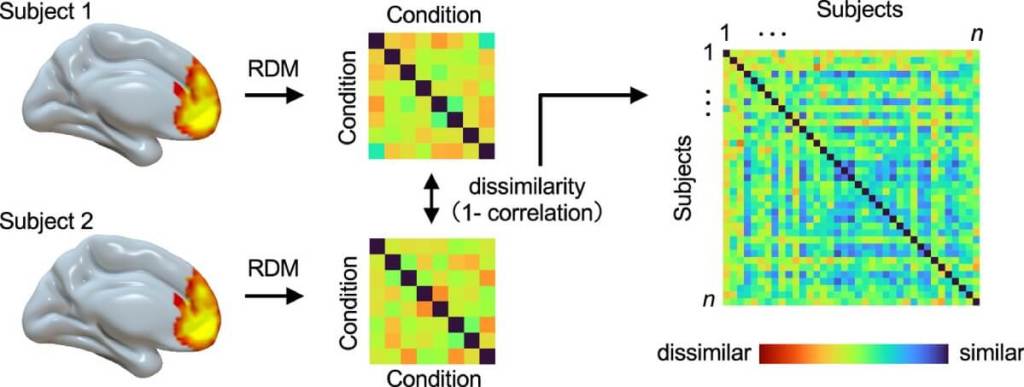

El análisis se apoyó en técnicas avanzadas como IS-RSA (Intersubject Representational Similarity Analysis), que permite comparar la similitud entre cerebros de diferentes personas al realizar la misma tarea. Además, se empleó un modelo estadístico llamado INDSCAL, capaz de identificar cómo se organizan las diferencias individuales en una especie de “mapa cognitivo” común.

El principio de Ana Karénina aplicado al cerebro humano

Los autores del estudio se inspiraron en la célebre frase de Tolstói: “Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera”. Trasladado al campo de la neurociencia, el equipo propone que algo similar ocurre con el optimismo. En sus palabras: “los individuos optimistas son todos parecidos, pero cada individuo menos optimista imagina el futuro a su manera”.

Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera

León Tolstói

Este hallazgo quedó reflejado en los análisis de datos. Cuando los participantes optimistas imaginaban el futuro, sus cerebros mostraban activaciones similares en la MPFC, mientras que los menos optimistas presentaban una mayor variedad de patrones. Según los investigadores, esto sugiere una forma compartida de construir el porvenir entre los optimistas, lo que podría facilitar la conexión social con otros que piensan igual.

En cambio, el pesimismo parece ir acompañado de una visión más personalizada y dispersa. Lejos de ser una desventaja, esto podría implicar que las personas pesimistas tienen una mayor flexibilidad cognitiva al imaginar posibilidades múltiples y matizadas.

Pensar el futuro en positivo... pero con distancia emocional

Uno de los resultados más curiosos del estudio es que el optimismo no se basa en reencuadrar lo negativo en positivo, como suele creerse. De hecho, los autores subrayan que “los individuos optimistas tienden a procesar los escenarios negativos de forma más abstracta y psicológicamente distante, mitigando así el impacto emocional de dichos escenarios”.

Este efecto se comprobó a través del modelo INDSCAL, que representó los pensamientos futuros en un espacio de dos dimensiones principales: valencia emocional (positivo vs. negativo) y referencialidad (si se trataba del yo o de la pareja). Los participantes con mayores niveles de optimismo mostraron una separación más clara entre los eventos positivos y negativos en sus representaciones cerebrales.

En otras palabras, los optimistas no fusionan lo bueno y lo malo en una mezcla difusa, sino que diferencian bien ambas categorías. Los eventos positivos los imaginan con claridad y viveza, mientras que los negativos se relegan a un plano más lejano, como si no fueran del todo reales.

Implicaciones sociales: ¿por qué los optimistas parecen entenderse mejor?

Este patrón de convergencia cerebral podría tener implicaciones en la vida social. Estudios anteriores han mostrado que las personas optimistas tienden a tener redes sociales más amplias, se sienten más satisfechas con sus relaciones y son percibidas como más agradables por quienes las rodean.

El nuevo estudio sugiere una posible razón para esto: comparten una representación común del futuro, lo que podría hacer que la comunicación sea más fluida. Como señalan los autores, “la sensación cotidiana de ‘estar en la misma sintonía’ no es solo una metáfora”.

Esta visión común también podría explicar por qué los optimistas logran mantener vínculos duraderos con otras personas optimistas: piensan parecido, anticipan el futuro de forma similar y se reconocen mutuamente en esa forma de construir la realidad.

Un enfoque novedoso para estudiar la mente

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo también representa un paso adelante. La combinación de IS-RSA e INDSCAL permitió a los investigadores observar tanto las similitudes entre individuos como las estructuras cognitivas subyacentes. En lugar de buscar patrones generales en grandes grupos, este enfoque permite identificar diferencias sutiles pero significativas entre personas.

Los autores consideran que esta línea de investigación puede ser clave para comprender mejor fenómenos como la soledad o las dificultades en la comunicación interpersonal. Si es posible detectar qué estructuras mentales compartimos —y cuáles nos separan—, podríamos diseñar mejores estrategias para fomentar la empatía, la cooperación y la salud mental en una sociedad cada vez más diversa.

El estudio no estuvo exento de limitaciones. Los efectos observados fueron más claros en los contextos de pensamiento autorreferencial, mientras que las proyecciones hacia otras personas (como la pareja) ofrecieron resultados más débiles. Los investigadores atribuyen esto a limitaciones del diseño experimental, pero señalan la necesidad de ampliar los estudios a otros entornos y relaciones sociales.

Referencias

- Yanagisawa, K., Nakaib, R., Asano, K., Kashima, E.S., Sugiura, H., Abe, N. (2025). Optimistic people are all alike: Shared neural representations supporting episodic future thinking among optimistic individuals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(30), e2511101122. https://doi.org/10.1073/pnas.2511101122.