La cinta envuelve en acción y efectos especiales una crítica a actuaciones vergonzosas y dramas sociales muy actuales. Con estética documental y un enfoque provocador, Distrito 9 convierte la ciencia ficción en un retrato descarnado de la exclusión, el racismo y la indiferencia institucional.

El alienígena como invasor. El alienígena como aliado. El alienígena como guía de la humanidad. Pero ¿el alienígena como inmigrante indeseado? Distrito 9 no es la primera película que formula este planteamiento: ya en 1988 se estrenó la también excelente Alien Nación, donde los extraterrestres se establecían en la Tierra y convivían con los humanos.

Pero en aquella ocasión, las diferencias entre una y otra especie quedaban diluidas en una trama policiaca, en la que una pareja de agentes, uno humano y otro alienígena, tenían que investigar una serie de crímenes.

Extraterrestres sin gloria: cuando el contacto falla

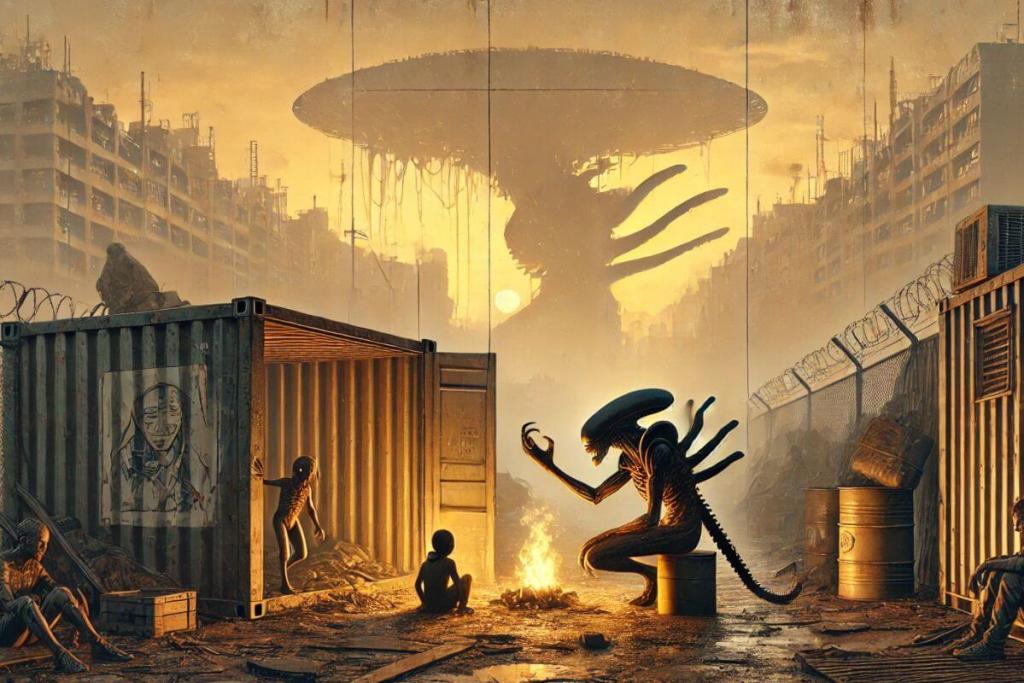

La película de Neill Blomkamp va mucho más allá. Rodada en Sudáfrica, país de origen del director, emplea una mezcla de narración convencional y falso documental para presentarnos el estado de las cosas veinte años después de que una impresionante nave alienígena apareciera sobre el cielo de Johannesburgo: sus ocupantes resultaron estar enfermos y desnutridos, sin ningún conocimiento ni nada útil que aportar.

Con sus líderes muertos durante el viaje, todo lo que queda es la gigantesca nave suspendida en el aire, ya vacía, unas impresionantes armas alienígenas cuyo uso es imposible para los humanos, y una población de 1,8 millones de extraterrestres viviendo en un campo de refugiados en las afueras.

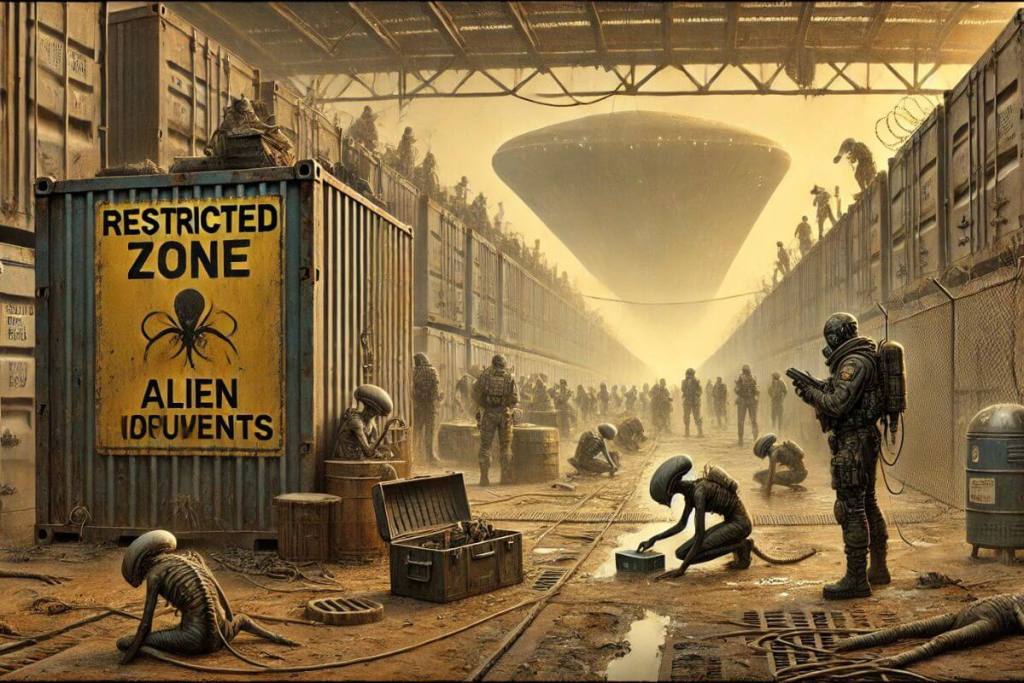

Un día, Multi-National United, la empresa privada que ha subcontratado el control del campo, organiza el traslado de los pobladores a un nuevo emplazamiento.

Un cuerpo que cambia, una conciencia que despierta

La operación está dirigida por el burócrata Wikus Van de Merwe quien durante las tareas resulta infectado por un extraño compuesto que comienza a transformarle en alienígena.

En el laboratorio, los científicos de la MNU descubren que el cambio operado en Van de Merwe le permite manejar las armas de los extraterrestres. Se convierte entonces en el objetivo de sus antiguos compañeros, que quieren capturarle para diseccionarlo, y solo encuentra escondite y ayuda en el campo de los refugiados.

El director no se molesta en esconder su mensaje: las chabolas que componen el campamento alienígena son exactas a las de los campos de refugiados repartidos a lo largo de tantos países del planeta.

Refugiados, segregación y violencia estructural: el verdadero horror no viene del espacio

El principio de la película recoge declaraciones de ciudadanos de todas las razas, hartos ya de aguantar a los extraterrestres y exigiendo “que se vuelvan a su casa”; quienes sufrieron un día el racismo son los primeros en ejercerlo, haciendo suyas las antiguas excusas de “no son como nosotros”, o “no son de aquí”.

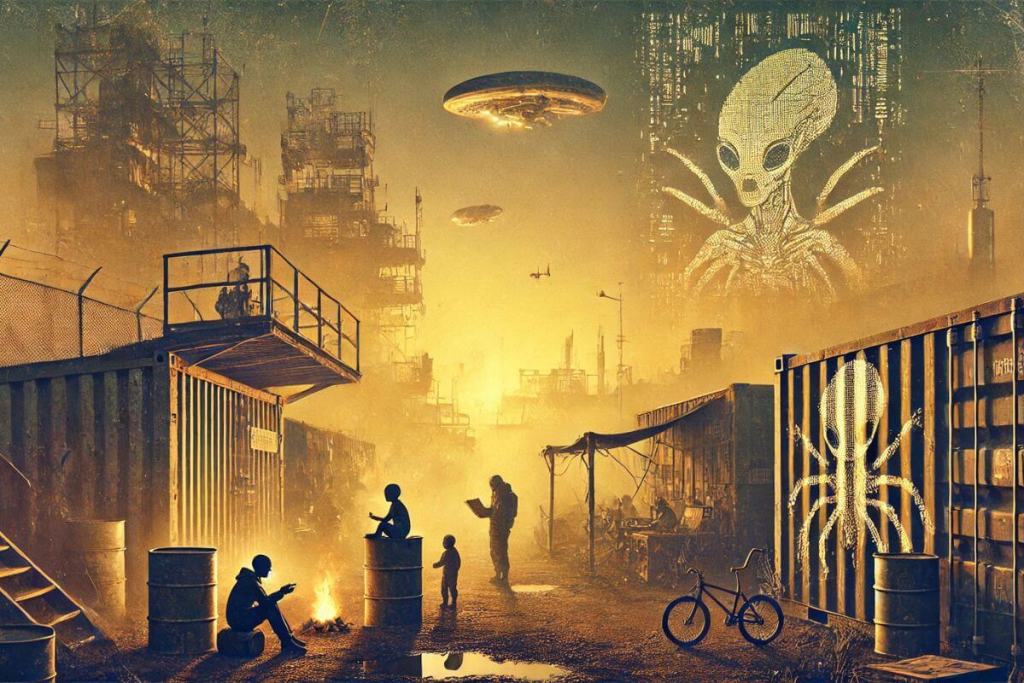

Incluso una noticia tan trascendental como sería el primer contacto con una civilización de fuera de la Tierra acaba perdiendo lustre a medida que los alienígenas no parecen capaces de aportar nada de valor.

Blomkamp tampoco lo pone fácil: sus extraterrestres son —o lo parecen, en principio— desagradables, primitivos, sucios y voluntariamente aislados, y en su territorio se practica el robo, el tráfico de drogas y la prostitución.

Solo a medida que avanza la odisea de Van der Merwe conoceremos algo más sobre ellos, y mucho más sobre los humanos, que no vacilan en asesinar o diseccionar a estos seres a los que llaman, despectivamente, gambas. Es decir, lo conocemos nosotros, los espectadores: dentro de la película, los informativos de televisión ofrecen una versión deformada de lo que está ocurriendo, de forma que nadie en el mundo del Distrito 9 sabrá jamás —y probablemente no les interese— lo que realmente pasó dentro de aquel confinamiento de seres indeseados.

Del cortometraje a la gran pantalla: cómo un experimento sudafricano conquistó Hollywood

Antes de convertirse en una película de culto, Distrito 9 fue un cortometraje titulado Alive in Joburg, rodado en 2005 por un joven Neill Blomkamp. Grabado en formato de falso documental y ambientado también en Johannesburgo, aquel corto ya incluía muchos de los elementos que luego serían ampliados en el largometraje: una nave suspendida sobre la ciudad, tensiones raciales, presencia alienígena marginalizada y una estética semirrealista.

Su tono provocador y su trasfondo político llamaron la atención de Peter Jackson. Curiosamente, Blomkamp iba a dirigir una adaptación de Halo, el famoso videojuego de ciencia ficción, bajo la producción de Jackson. Pero cuando el proyecto fracasó por problemas financieros entre estudios, Jackson propuso que aprovecharan el equipo ya reunido para expandir Alive in Joburg en una producción de bajo presupuesto con total libertad creativa. Así nació Distrito 9, con solo 30 millones de dólares —una cantidad modesta para Hollywood— y una apuesta narrativa atípica.

La confianza de Jackson en Blomkamp fue clave. A pesar de que Distrito 9 no contaba con actores famosos ni grandes efectos visuales al estilo tradicional, la película apostó por una estética documental sucia, realista y completamente original. La cámara en mano, los testimonios cruzados y la mezcla de fuentes ficticias con noticieros crearon una narrativa fragmentada que exigía atención activa del espectador.

El resultado fue un éxito inesperado: Distrito 9 recaudó más de 210 millones de dólares en taquilla y fue nominada a cuatro premios Óscar, incluyendo mejor película y mejor guion adaptado. Se convirtió en un referente inmediato del “nuevo realismo” en la ciencia ficción, mostrando que con una buena historia, una idea poderosa y una mirada crítica, era posible hacer cine político de género sin sacrificar espectáculo.

El lenguaje del odio y la deshumanización: ¿por qué los llamamos “gambas”?

Uno de los detalles más perturbadores de Distrito 9 es el uso constante del término “gambas” (prawns) para referirse a los alienígenas. Aunque parece un simple apodo despectivo, la elección del nombre no es casual. Blomkamp lo tomó directamente del lenguaje racista usado durante el apartheid en Sudáfrica, donde los colonizadores empleaban nombres de animales para deshumanizar a las poblaciones negras y mestizas. En la película, esta estrategia lingüística refleja cómo la opresión comienza muchas veces por el lenguaje.

El término “gamba” hace referencia a la apariencia de los alienígenas, con cuerpos delgados, segmentados, y antenas. Pero su función real es mucho más cruel: establece una distancia emocional inmediata. No son personas, no son refugiados, no son ciudadanos. Son “gambas”. Esa despersonalización permite justificar su confinamiento, su maltrato e incluso su disección. Es la misma lógica que, en la historia real, permitió la segregación, la esclavitud y el genocidio.

Lo más inquietante es que la película nos obliga a reflexionar sobre lo fácil que resulta asumir ese tipo de lenguaje sin cuestionarlo. La prensa dentro del filme, las fuerzas de seguridad y hasta los propios ciudadanos repiten el término como algo natural. Solo cuando el protagonista sufre en carne propia el rechazo —al comenzar su transformación— empieza a cuestionar la narrativa dominante.

El uso de ese apodo muestra cómo la ciencia ficción puede evidenciar los mecanismos sociales de exclusión sin necesidad de discursos directos. Basta con mirar cómo llamamos a quienes consideramos inferiores. Distrito 9 no busca que empaticemos con los alienígenas porque sean sabios, o pacíficos, o estéticamente agradables. Quiere que entendamos que el problema no son ellos, sino el modo en que hemos aprendido a mirar —y a nombrar— lo que no comprendemos.