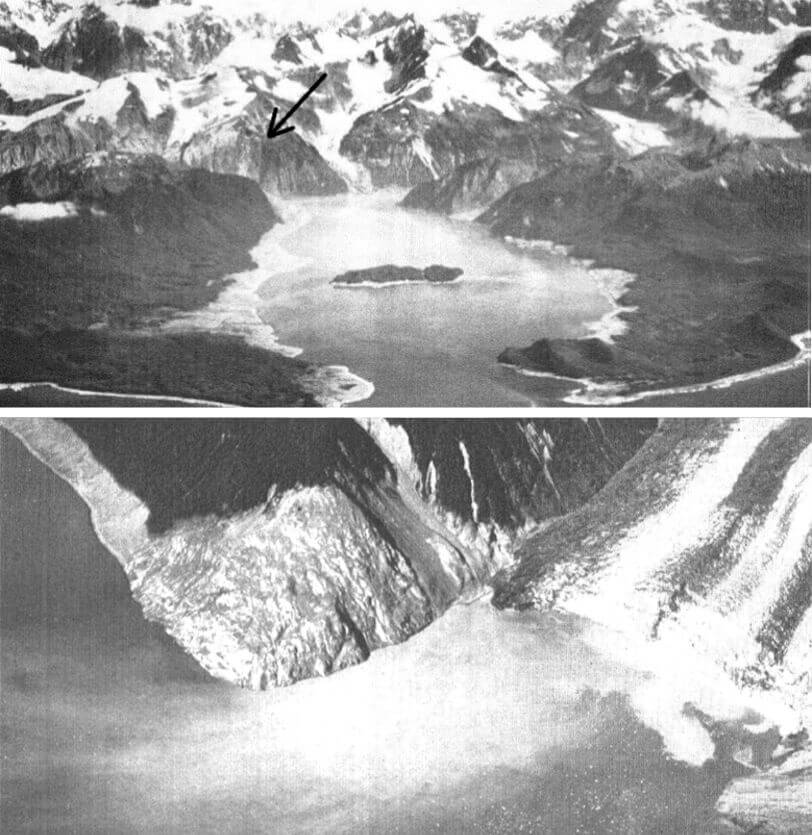

En la madrugada del 9 de julio de 1958, un fenómeno sin precedentes tuvo lugar en la bahía de Lituya, Alaska: una ola gigante que alcanzó los 524 metros de altura, equivalente a un edificio de más de 170 pisos. Este evento dejó una marca imborrable en la historia de los megatsunamis, fenómenos naturales que sobrepasan lo imaginable en fuerza destructiva y magnitud. Sin embargo, eventos de esta naturaleza no son únicos.

En un esfuerzo por comprender las causas de estos fenómenos naturales y mitigar sus posibles riesgos, el recién publicado Global Historical Megatsunamis Catalog (GHMCat) compila los 40 eventos históricos documentados ocurridos entre 1674 y 2024. Este catálogo es fruto de un análisis exhaustivo que ofrece una perspectiva sin precedentes sobre su origen, causas y distribución geográfica.

El GHMCat establece un criterio claro: solo las olas con una altura máxima de al menos 35 metros se clasifican como megatsunamis. Este límite, basado en datos históricos y estudios estadísticos, ayuda a diferenciar estos gigantes de los tsunamis más comunes. Gracias a una revisión detallada de fuentes históricas y registros científicos, los autores han identificado patrones, tipos de desencadenantes y áreas de riesgo que arrojan luz sobre un fenómeno poco comprendido hasta ahora.

Definiendo a los Megatsunamis: qué los hace diferentes

Los megatsunamis no son lo mismo que los tsunamis convencionales. Estos últimos, típicamente generados por terremotos en alta mar, pierden energía al viajar largas distancias, aunque son capaces de alcanzar costas muy lejanas. En cambio, los megatsunamis se desencadenan por eventos locales como deslizamientos de tierra, colapsos volcánicos o impactos de asteroides, generando un gran impacto y olas con alturas devastadoras en áreas específicas.

Por ejemplo, el evento de Lituya en 1958 fue causado por el colapso de 40 millones de metros cúbicos de roca y hielo en la bahía, mientras que el tsunami de Vaiont en Italia (1963) fue resultado de un deslizamiento de 270 millones de metros cúbicos que desplazó el agua hasta 250 metros sobre el nivel del embalse.

Este catálogo identifica tres desencadenantes principales:

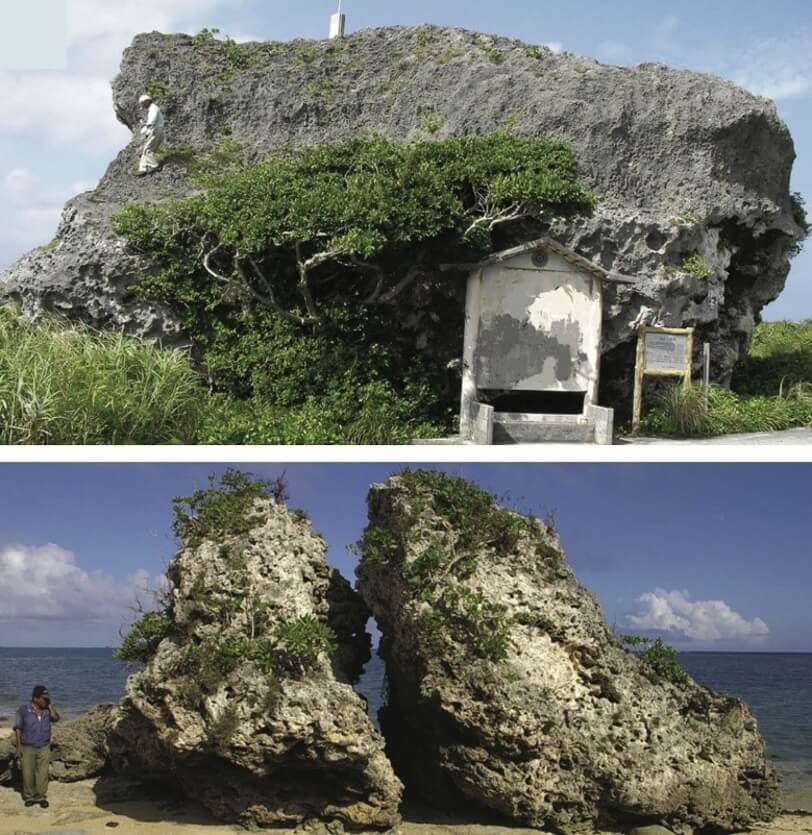

- Deslizamientos de tierra: causantes del 70 % de los megatsunamis documentados, ocurren cuando masas de roca caen súbitamente al agua.

- Colapsos volcánicos: como el de Krakatoa en 1883, donde la erupción y colapso de un volcán generaron olas de más de 40 metros.

- Impactos de asteroides: aunque no hay registros históricos, los estudios geológicos evidencian que estos fenómenos han ocurrido en tiempos prehistóricos.

La distribución geográfica y temporal

Un patrón clave emergente del GHMCat es que los megatsunamis se concentran en áreas con costas montañosas en zonas glaciares, como Alaska y Noruega. En Lituya Bay, se han registrado al menos cinco megatsunamis desde 1853. Noruega también ha sido escenario de fenómenos similares, como el evento de Langfjord en 1756, donde un deslizamiento de tierra generó olas de más de 50 metros.

En términos temporales, el registro histórico muestra un aumento en los eventos documentados desde el siglo XX, coincidiendo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología para registrar fenómenos de esta magnitud.

En Alaska, la actividad tectónica juega un papel importante, mientras que en Noruega los deslizamientos están asociados con la topografía escarpada de los fiordos. Este contraste destaca cómo la geografía local influye en la formación de megatsunamis.

Causas y características

Los megatsunamis presentan características únicas debido a sus causas y origen. Por ejemplo, el impacto de un deslizamiento genera olas con alturas localizadas extremadamente altas. Un caso representativo es el tsunami de Grewingk Lake, Alaska (1967), donde un deslizamiento creó olas de 60 metros que devastaron el entorno inmediato. En contraste, los tsunamis causados por terremotos, como el de Sumatra en 2004, tienen efectos más amplios, pero alturas menores.

Los datos recopilados en el GHMCat muestran que las olas de más de 35 metros son causadas casi exclusivamente por deslizamientos de tierra, mientras que las de menos de 30 metros son mayoritariamente generadas por terremotos. Esta distinción subraya la importancia de los estudios geológicos y de los modelos predictivos para entender y mitigar los riesgos.

Relevancia y aplicaciones

El GHMCat no solo documenta los eventos históricos, sino que también sirve como una herramienta valiosa para la prevención y mitigación de desastres. Por ejemplo, los datos recopilados pueden ayudar a identificar áreas en riesgo de megatsunamis, como regiones costeras con fiordos, embalses cercanos a montañas inestables y áreas volcánicas activas.

También proporciona un marco para comprender cómo estos fenómenos podrían interactuar con el cambio climático, que está acelerando el derretimiento de los glaciares y aumentando el riesgo de deslizamientos en áreas montañosas.

Por otra parte, el GHMCat destaca la importancia de los sistemas de alerta temprana. Aunque los megatsunamis son fenómenos locales y rápidos, mejorar la vigilancia en áreas vulnerables podría salvar vidas. Por ejemplo, la instalación de sensores en fiordos o laderas de lagos cercanos a montañas inestables podría detectar deslizamientos inminentes.

Referencias

- Ferrer, M., González-de-Vallejo, L.I. Global Historical Megatsunamis Catalog (GHMCat). GeoHazards 2024, 5, 971–1017. https://doi.org/10.3390/geohazards5030048