A partir de la toma por Ciro el Persa de la ciudad de Babilonia (539 a. C.), y ya definitivamente con la batalla de Qadisiya (636 d. C.), donde los árabes musulmanes derrotan a los persas sasánidas de Yazdegird III, podemos pensar que desaparece la independencia cultural de aquella civilización que está en los orígenes de la nuestra occidental, cuyo territorio pasará a estar dominado por otros agentes políticos.

La aparición del Imperio musulmán supondrá una separación de hecho entre Occidente y aquel territorio que albergó el inicio de nuestra cultura, y un paulatino olvido solo roto con lo que siglos después rememorarían los clásicos, y con lo que los textos sagrados decían sobre esos grandes imperios que habían subyugado al pueblo judío.

Así, el conocimiento sobre el Oriente Próximo antiguo, la historia de Mesopotamia y las regiones adyacentes en la Antigüedad, habría permanecido en la memoria de Occidente, a través de los clásicos y de la Biblia.

La fascinación de Occidente por los grandes yacimientos de Oriente y el tesoro arqueológico de Mesopotamia

El redescubrimiento del Oriente Próximo antiguo por parte de Occidente es una historia no muy extendida en el tiempo y que se puede iniciar —dejando aparte precursores muy importantes y que merecen un estudio propio—, con los trabajos del residente británico en Bagdad, Claudius James Rich (1787-1821), que vivió en Irak desde 1808.

Este reunió una colección de antigüedades destacable (hoy en el British Museum) y llevó a cabo estudios en Babilonia y Nínive, que después publicó (sirva como ejemplo su Memoir on the ruins of Babylon, de 1818).

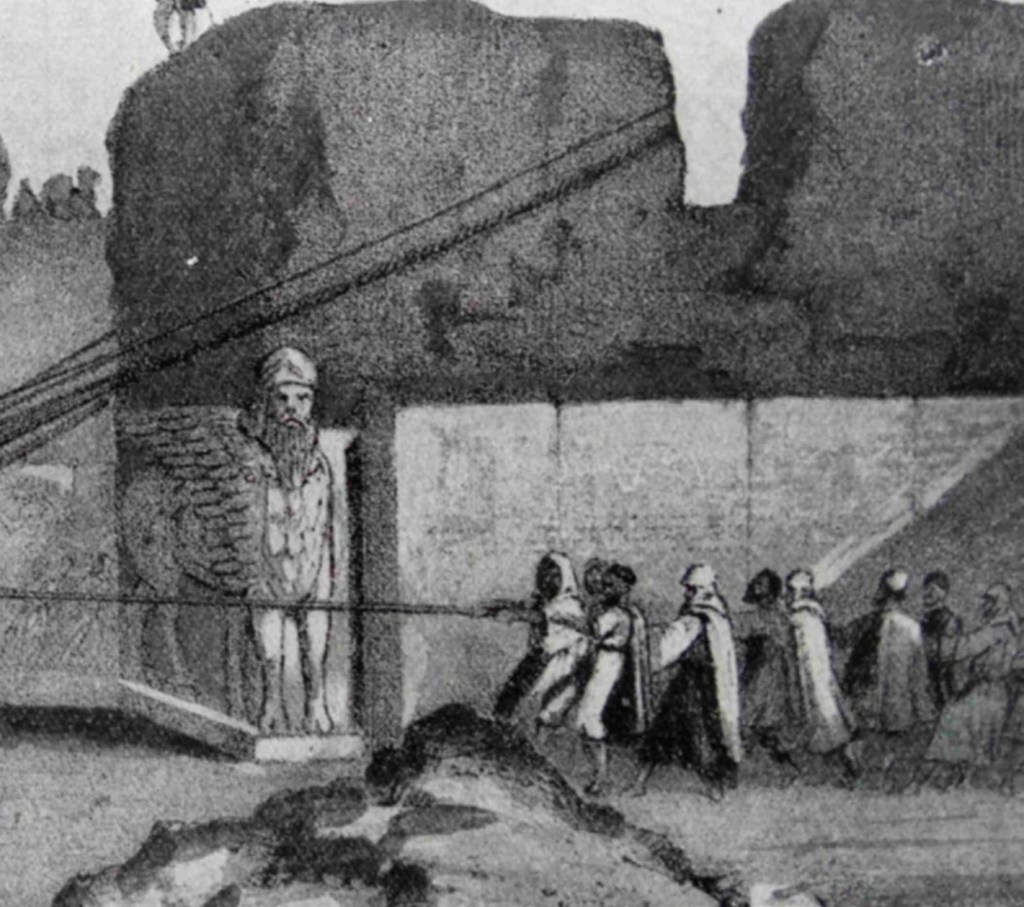

Los primeros trabajos arqueológicos se llevaron a cabo entre 1842 y 1855, de la mano de diplomáticos franceses e ingleses, y se realizaron en el entorno de los asirios. Sus protagonistas fueron P. E. Botta, A. H. Layard y V. Place, con un papel también importante de H. Rassam, W. L. Loftus, J. E. Taylor y F. Fresnel. Los yacimientos de Nínive, Jorsabad y Nimrud descubrieron aquel gran imperio al mundo siglos después de su desaparición.

Podemos pensar que con los tres primeros comenzó el conocimiento y la apreciación general por el Oriente Próximo, y así lo testificarían las colecciones del Museo del Louvre y del British Museum.

Su labor de difusión fue también significativa, y obras como Nineveh and its remains. The classic journal of an archeologist’s journeys in Persia, de Layard (1882), forman parte también de estos primeros pasos de la ciencia.

Avanzando el tiempo, y con métodos que hoy no asumiríamos, se fueron ampliando los lugares de trabajo, y aparecieron los sumerios al sur: Ernest de Sarzec (1832-1901) en Tello/Girsu, en Lagash, con el descubrimiento de Gudea, o los trabajos de la Universidad de Pennsylvania en Nippur, la gran capital religiosa.

Prácticamente contemporáneos a los trabajos de Jacques de Morgan en Susa, los alemanes trabajaron en Babilonia (1897-1917) de la mano de R. Koldewey (1855-1925), y en Assur, bajo la dirección de su alumno Walter Andrae (1875-1956).

De los alemanes vino el método que permitió comprender el trabajo arqueológico que se debía llevar a cabo con el adobe, y por ende la aparición de la arquitectura mesopotámica en todo su esplendor. La reconstrucción de la Puerta de Istar, hoy en el Staatliche Museen de Berlín, es quizá la mejor muestra del trabajo continuado y de la búsqueda de un método.

Desvelando antiguos enigmas: el desciframiento de la escritura cuneiforme en Mesopotamia

El 29 de mayo de 1857 la Royal Asiatic Society reconoció oficialmente el desciframiento de la escritura cuneiforme. Este logro había empezado a vislumbrarse cuando don García de Silva y Figueroa, embajador español (en la época de la Monarquía Hispánica) enviado por Felipe III al sah Abbas I de Persia, en abril de 1618, identificó y ubicó los restos de Persépolis en lo que los persas llamaban Chilminara.

El español fue el primero en afirmar que el cuneiforme era una lengua y no una mera decoración. G. F. Grotefend (1775-1853) trabajó sobre el persa antiguo y, a principios del siglo xix, comenzó a obtener frutos y a traducir inscripciones de Jerjes y Darío de sus palacios en Persépolis. R. C. Rawlinson (1810-1895) logró resultados similares con la inscripción del monte Alwend —al sudoeste de Hamadan, en Irán—, escrita en tres lenguas.

Pero para lograr avanzar en el desciframiento era necesaria una inscripción más larga, y con este objetivo se copió y transcribió la de Darío en Behistun o Bisotun, en la provincia de Kermanshah, Irán. Era una acción realmente arriesgada por las características geográficas del lugar. Esta inscripción, también trilingüe, estaba escrita en persa antiguo, elamita y babilonio.

En este proceso, la labor de E. Hincks (1792- 1895) fue clave, con aportaciones determinantes como señalar que el acadio era silábico, y que algunos signos eran logogramas. El mérito se atribuye a veces —de forma injusta—, en exclusiva a Rawlinson por su publicación en 1851 del texto cuneiforme, transcripción y traducción de la inscripción de Behistun, pero sin los aportes y trabajos de Hincks y de J. Oppert (1825-1905) este proceso hubiese sido distinto, o no se hubiese dado, y así hay que recordarlo.

Las dudas que todavía existían sobre la validez de las fórmulas de descifre desaparecieron cuando un texto cuneiforme de un cilindro con el nombre de Tiglat-Pileser fue traducido de forma separada por cuatro especialistas (H. F. Talbot, Rawlinson, Hincks y Oppert) llegando a un resultado similar. El cuneiforme estaba oficialmente descifrado.

Preservación del patrimonio iraquí: un análisis de la destrucción (1990-2020)

Cuando hablamos del patrimonio iraquí estamos hablando del patrimonio de toda la humanidad. Nos referimos al país que actualmente engloba lo que en su momento fue Mesopotamia, parte del origen de nuestra civilización. De ahí su enorme importancia.

A partir de la invasión de Kuwait (2 de agosto de 1990) por parte de Irak, y la posterior Guerra del Golfo, hablando solo de destrucción del patrimonio, Irak entró en una dinámica de expoliación de la que todavía se está recuperando y que seguramente conocemos solo en parte.

Como consecuencia de la guerra fueron dañados yacimientos como los de Ur y Tell El Lahm, o los Museos de Basora, de Maysan, de Kirkut, el Etnográfico de Kirkut y el de Kufa, además de bibliotecas, mezquitas y otros edificios relevantes según carta remitida por la Dirección General de Antigüedades a la Unesco por esas fechas.

Durante doce años, entre 1991 y 2013, el país estuvo embargado —de hecho bloqueado—, y su territorio dividido. El gobierno controlaba solo un tercio de ese territorio, lo que permitió un saqueo y comercio de patrimonio arqueológico sin parangón hasta entonces. Hubo también un bloqueo informativo internacional que facilitó sin duda el expolio y el comercio de antigüedades.

Donny George (1950-2011), el director del Museo Nacional de Irak —quien organizó la puesta a salvo de una parte muy importante de su patrimonio—, explicaba cómo entre los ladrones del Museo Nacional de Irak de abril de 2013, además de los salteadores habituales había profesionales que buscaban piezas concretas y se llevaron la documentación asociada para imposibilitar su rastreo.

Entre el 8 y el 12 de abril no hubo conservadores en el museo (previamente habían salvado y escondido lo que pudieron) y la autoridad al cargo no hizo nada. Además, los yacimientos en el sur fueron brutalmente ultrajados. De la ciudad de Isin, que ha sido declarada por la Unesco completamente saqueada, no queda nada.

Por desgracia, esta destrucción no acabó aquí. En febrero de 2015 se produjo, por ejemplo, la destrucción por el llamado Estado Islámico del Museo de Mosul, y en las mismas fechas los magníficos lamassu de la Puerta de Nergal de Nínive fueron destruidos totalmente. Las piezas transportables iban al mercado negro, las que no, eran destrozadas en directo como forma de propaganda.

El 28 de febrero de 2015 se produjo la reapertura del Museo Nacional de Irak. Desde entonces se intenta recuperar el paso perdido, catalogar la destrucción, y retomar los trabajos científicos. Muchos de los que fueron protagonistas de la recuperación del legado cultural de Irak no podrán participar. Están muertos.

Explorando la Historia: misiones arqueológicas españolas recientes y actuales

Desde unos inicios en los que la presencia científica española en Oriente Próximo era testimonial, podemos decir con orgullo que esto ha cambiado en la actualidad. Señalamos algunas de las misiones más importantes, incluso con trabajos abiertos en la actualidad, para hacernos una idea de su importancia y de la amplitud de los campos de trabajo.

El proyecto Al Madam (Sharyah, Emiratos Árabes Unidos), de la Universidad Autónoma de Madrid, nació con el objetivo de estudiar las comunidades campesinas durante la Edad del Hierro en al Madam, uno de los grandes oasis de la península (en 2016 se celebró una exposición en el man que celebraba sus veinte años). En Ammán, Jordania, destaca la misión hispano italiana, un trabajo conjunto en Jebel Mutawwaq de la Universidad de Oviedo y la Pontificia de Salamanca.

La Universidad Autónoma de Barcelona destaca en Siria: Tiro, Tell Halula y Chagar Bazar, así como en una misión turco española en Akarçay Tepe, y en Tell Lashkry, Arbil, y Banahilk, en Kurdistán. La uam trabaja en Turkmenistán: Geoktchik depe e Izat Kulli, y tuvo que interrumpir una misión en Tell Mahuz, Iraq, por la guerra. En el medio Éufrates, en Tell Qubr Abu al-‘Atiq, misión de la Universidad de La Coruña, y también en Tell el Far-Ah y Khirbet Rabud, en Palestina. La de Termez, en Uzbekistán, lleva el sello de la Universidad de Barcelona.