En la Grecia arcaica, la guerra se organizaba en torno a los aristoi, es decir, los nobles y sus artes marciales en combates aristocráticos. Pero en el siglo VII a.C., cuando la población griega ya estaba mayoritariamente organizada en las nuevas entidades políticas, las polis o ciudades-Estado compuestas por una comunidad de ciudadanos libres, se impuso gradualmente la participación de estos en la lucha por su patria.

En este contexto, se produjo una transformación de la táctica bélica y los combates nobiliarios y sus cargas de caballería dejaron paso a un estilo de lucha caracterizado por la organización de unidades de infantería pesada con participación igualitaria de los miembros del cuerpo ciudadano.

Esta clase de combate se consolidó a partir de las guerras greco-persas en batallas entre polis de gran intensidad y ferocidad, pero muy breves en comparación con los largos duelos aristocráticos anteriores, en lo que los historiadores militares Victor Hanson y John Keegan han definido como “el nacimiento del modo occidental de hacer la guerra”.

La lucha hoplítica sería para estos expertos el inicio de la tradición occidental de la batalla como choque decisivo en una jornada o unas pocas horas, un duelo de colectividades en el que la limitación del daño y la guerra corta según estándares jurídicos van a ser características importantes. Los choques breves y violentos excluían la derrota total en el sentido moderno y trataban de limitar la guerra y sus efectos –muertes, heridas y despojos–, por acuerdo mutuo, a un solo enfrentamiento de corta duración e intenso combate.

Guerra y democracia: la impactante fusión de la falange en la historia militar griega

No cabe duda, en cualquier caso, de que la formación de la táctica de la falange tuvo lugar desde la constitución definitiva del modo de vida de la polis. Se trataba de una organización en la que los soldados se integraban en un orden de filas y en unidades regulares y ordenadas, compuestas por soldados de infantería llamados hoplitas (de hoplon, un tipo de escudo redondeado), caracterizados por el armamento pesado.

La falange era una formación cerrada, normalmente compuesta de un número de cuatro a ocho filas –según se encuentra en tratadistas posteriores–, que reflejaba el nuevo ideal democrático. Lejos de las heroicidades homéricas y de los duelos, los ciudadanos-soldados se apoyaban 62 unos a otros en una formación blindada en la que la protección del flanco de un soldado dependía real pero también simbólicamente de su compañero.

La falange estaba formada por varias filas en profundidad que permitían sustituir velozmente a los caídos, mientras que los soldados de la retaguardia presionaban para que no decayera el ímpetu guerrero. El armamento estaba compuesto, aparte del escudo circular, de lanza, espada, coraza y yelmo.

El casco de tipo corintio, con penacho llamativo, era el más común, con una abertura en forma de T para la boca y los ojos. Los hoplitas, con sus cerca de 36 kilos de equipamiento militar y su lucha en formación cerrada, escudo contra escudo, eran ciudadanos que mantenían y cuidaban su armamento con orgullo, como canta Alceo en una célebre descripción poética: “Destella la enorme mansión con el bronce; / y está todo el techo muy bien adornado / con refulgentes cascos [...] / y cóncavos escudos cubren el suelo. / Junto a ellos están las espadas de Cálcide” (trad.: J. Ferraté).

Este tipo de armamento queda representado en la iconografía en el célebre Jarrón Chigi: en él se aprecia el enfrentamiento de dos unidades hoplíticas enemigas y se evoca la forma en que los soldados debían aguantar el violento choque, resistiendo no solo la colisión con la muralla de escudos del grupo opuesto de soldados, sino también las heridas infligidas por las lanzas que sobresalían de la otra unidad.

Al fin, uno de los dos bloques cedía a la presión y abandonaba su posición. Los hoplitas vencidos se daban la vuelta y emprendían la fuga abandonando su escudo y sus armas: los de las primeras líneas morían sin remedio, los demás huían con deshonra y la batalla terminaba cuando uno de los ejércitos hacía retroceder al otro, en este juego de equilibrios y presiones.

En el lugar en que la falange vencedora había hecho darse la vuelta al enemigo se levantaba el tropaion (de trope, vuelta) o trofeo, un pequeño monumento de la victoria erigido con armas de los vencidos. Cabe recordar aquí también el carácter religioso del hecho bélico en Grecia: el trofeo, o parte de él (un diezmo en época clásica), se consagraba a la divinidad tutelar en acción de gracias.

El escudo: su esencial rol en las batallas

Las armas y formación condicionaban la manera de luchar, siempre de frente y plantando los pies para resistir los empujes enemigos, en una táctica para ganar terreno; la clave del éxito residía en la cohesión de los hoplitas que formaban la falange. El escudo circular y convexo (llamado hoplon o aspis koilé) tenía unos 90 cm de diámetro y estaba fabricado con una estructura de madera cubierta de bronce.

En él residía el fundamento de la falange hoplítica, pues estaba dotado de doble empuñadura, para el antebrazo y la mano, una correa para el puño situada en el borde y llamada antilabé y una hebilla de bronce en el centro del escudo (porpax) a través de la cual pasaba el antebrazo. Estos accesorios permitían sujetar los pesados escudos con un solo brazo y reducir el cansancio del soldado, además de procurar mayor posibilidad de movimiento protector en todas las direcciones.

Sin embargo, el escudo cubría un solo flanco. Aquí es donde entraba en juego la solidaridad entre hoplitas, que se veía reforzada puesto que cada uno defendía su flanco izquierdo más el flanco derecho de su compañero adyacente.

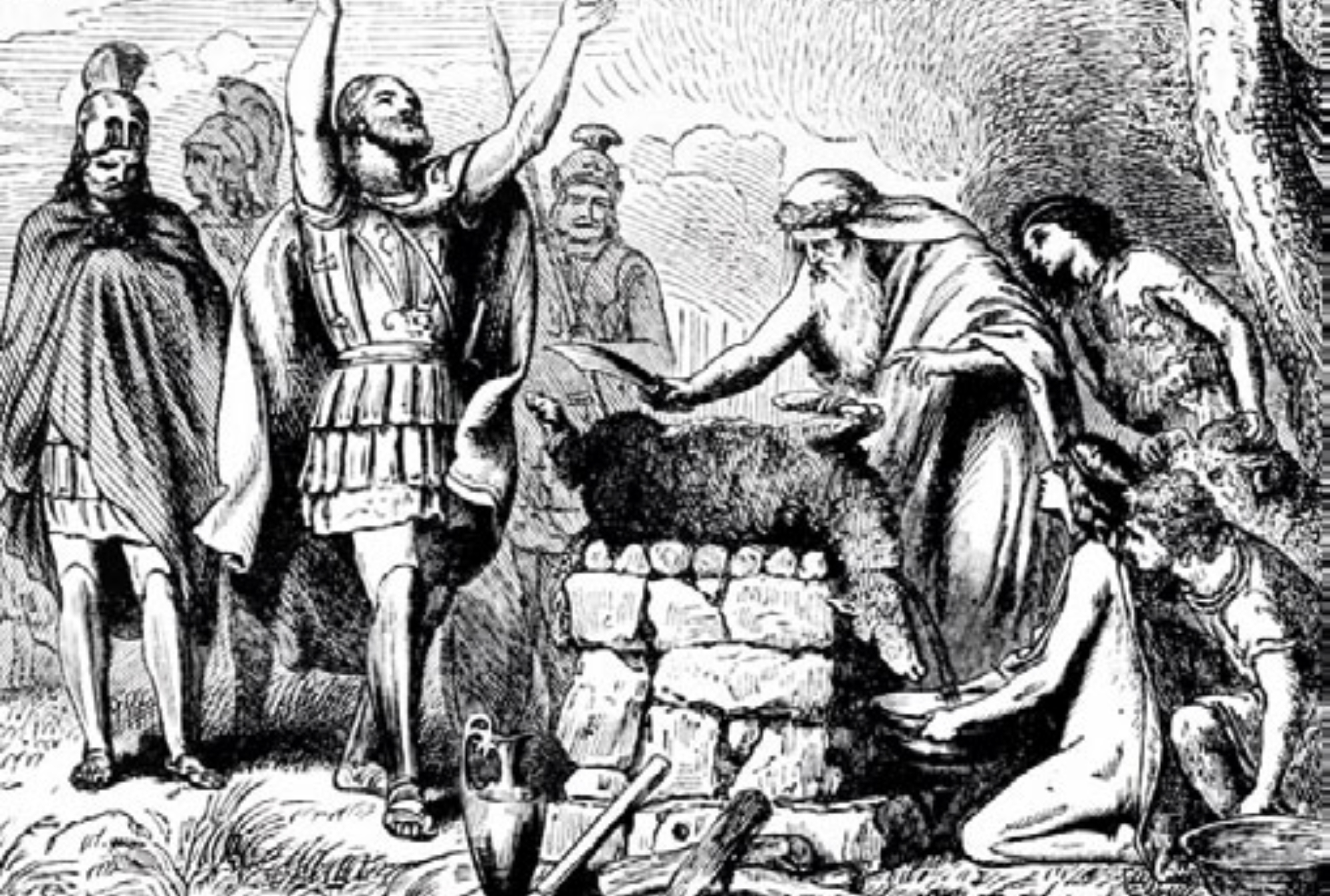

Para el enfrentamiento breve y feroz de las falanges de combate se elegía un lugar llano, donde los hoplitas formaban en masas compactas. Tras el sacrificio inicial, la sphagia, en la que se ofrecía una víctima propiciatoria para empezar la masacre, se producía el encuentro brutal entre los dos ejércitos ciudadanos, animados por el grito de guerra griego: ¡Eleleu!

La fortaleza era fundamental en este duelo de empuje porque no se enfrentaban al filo de una espada, sino a la aguda punta de hierro de una larga lanza que, impulsada por toda la fuerza de la falange rival, lo penetraba todo salvo el mejor metal.

Mejor muerto que vencido

Ni que decir tiene que, poco después del primer choque, la mortandad en la primera línea era enorme. Cada soldado elegía un blanco con su lanza, intentando introducirla en alguna rendija para causar el mayor daño posible: era un momento de confusión y presión entre las dos masas de hombres contendientes que suponía un ahogo tremendo, mientras caían los muertos atravesados por las lanzas.

Esto causaba brechas en la formación que eran aprovechadas por el rival para el othismos, el empujón con el escudo para ensanchar la apertura y meterse más en las líneas enemigas. Cuando una de las falanges finalmente se rompía se producía la pararrhexis o rotura: la derrota era inevitable y provocaba la huida. Los primeros fugitivos estaban condenados, pues los vencedores tenían fácil darles caza, pero si se organizaban en grupos tenían posibilidades de éxito.

La huida, por supuesto, era indeseable en la moral guerrera hoplítica y estaba simbolizada por la pérdida del escudo, que era dejado atrás en la carrera (como el resto de las pesadas armas) para correr mejor. Decorado con un episema o emblema para infundir terror en el enemigo, era el más preciado (y costoso) símbolo del hoplita y representaba su honor; de ahí la máxima que repetían las madres espartanas a sus hijos cuando estos partían al combate y que cita Plutarco en sus apotegmas: “O con él o sobre él”, refiriéndose a que era preferible volver muerto, con el cadáver sobre el escudo, que perderlo al huir.

Cuestión de clases

Tanto en las ciudades democráticas, como Atenas, como en las oligárquicas, como Esparta, la condición indispensable para participar en la gestión de los asuntos públicos era el paso por la milicia. A su vez, las clases sociopolíticas tenían su reflejo en el ejército y en el servicio militar: si las altas desempeñaban sus funciones bélicas como caballería y los ciudadanos de clase media se armaban como hoplitas de la infantería pesada, los más desfavorecidos encontraban su acomodo en la flota como marinería.

Así, por ejemplo, los atenienses más pobres servían a su polis combatiendo como infantería ligera o enrolándose como remeros a bordo de los numerosos barcos de la flota. Con ello se lograba la integración militar, y por ende política, del grupo social tradicionalmente más desguarecido: el formado por los pequeños campesinos y, sobre todo, por los thetes o asalariados (los jornaleros y el proletariado urbano).

El ejército ateniense estaba estrechamente vinculado a la sociedad, con instituciones como la efebeia, un servicio militar que los jóvenes, vestidos con unas clámides negras características, debían cumplir durante tres años. Es más, el ciudadano ateniense podía estar movilizado durante más de cuarenta años, preparado para ser llamado a filas en cualquier momento, y por eso debía mantener su armamento en perfecto estado siempre: el casco (kranos), la coraza (thorax), las grebas (knemides), el escudo (aspis), la lanza (dory) y la espada (xiphos) eran el orgullo del ciudadano medio.

El ejército estaba bajo el mando supremo del arconte polemarca, que fue relegado de sus funciones paulatinamente por los estrategos o generales. Las diez tribus de la reforma de Clístenes servían de subdivisión militar, y cada una reclutaba y enviaba su propio regimiento (taxis) bajo el mando de un taxarca.

Cada uno de estos regimientos estaba subdividido a su vez en destacamentos o lochoi con su comandante a la cabeza (lochagos). Si en la época clásica había unos 50.000 ciudadanos varones en la ciudad, podemos imaginar la capacidad de reclutamiento de Atenas frente a otras ciudades de dimensiones más reducidas. Por supuesto, los ejércitos de hoplitas tenían el apoyo de otras unidades ligeras auxiliares de caballería, de arqueros y de honderos.

Auge marítimo: la gran potencia naval de Atenas

En cuanto a la flota de Atenas, su importancia estaba relacionada con el propio sistema político ateniense, pues la marinería era políticamente muy relevante. La navegación había desempeñado un papel relativamente menor como medio militar hasta la batalla de Salamina y tanto la caballería como la infantería habían sido los instrumentos tradicionales de conquista y combate, pero hay que recordar que Atenas logró convertirse en la mayor potencia de su época, tras las Guerras Médicas, gracias al mantenimiento de una flota que le permitió sostener un imperio impresionante sobre sus aliados y colonias (muchos de los cuales tuvieron que contribuir a sufragar sus elevados costes).

En las reflexiones de Tucídides sobre el uso militar de los recursos del mar, podemos ver que la clave estuvo en disponer en todo momento de una armada presta a emprender expediciones de conquista, castigo o intimidación, pero que también se podía dedicar al comercio.

El mantenimiento de esta estructura militar, y de sus embarcaciones y tripulaciones, requería unos fondos muy notables que empezaron por aportar los propios atenienses, sobre todo sus ciudadanos más destacados, pero que pronto serían asumidos por los aliados de la Liga Ático-Délica, en quienes recayeron principalmente los costes del más formidable dispositivo bélico de Atenas y, con ello, de la civilización griega.

Entre mitos y guerreros: la fiereza espartana

Por su parte, en Esparta la sociedad y el ejército hoplítico eran una unidad ya desde la educación militar y ciudadana (agogé). El ejército estaba comandado por uno de los dos reyes, que salía en campaña bajo el control de los éforos, que vigilaban sus decisiones, y compuesto por los homoioi (los ciudadanos iguales). Se sabe poco de su organización en la época arcaica, pero, al parecer, se clasificaba en las tribus tradicionales de Esparta: pamphyloi, hylleis y dymanes.

Posteriormente, en la época clásica, las fuentes subdividen al ejército en seis regimientos, llamados morai, mandados por sus respectivos polemarcas. El escalafón continuaba en los lochoi o batallones, de 144 hombres, subdivididos a su vez en el pentekostys, de 72 hombres, y en la unidad mínima, la enomotia, de 36 hombres. Túnicas de color rojo y la lambda (undécima letra del alfabeto griego) como divisa distinguían a las fieras tropas de infantería pesada de esta ciudad.

El problema del ejército espartano, como en general el de la sociedad de Esparta, fue la escasez de hombres: los ciudadanos de pleno derecho eran muy pocos y nunca constituyeron un núcleo de más de 5.000 hoplitas, que fueron los que lucharon en la batalla de Platea en 479 a.C. La derrota espartana en Leuctra ante los tebanos, en 371 a.C., quizá se debiera, entre otros factores, a los solo 2.000 homoioi convocados.

La metamorfosis del hoplita: de defensor ciudadano a mercenario

En el enfrentamiento de Atenas y Esparta en la Guerra del Peloponeso, la implicación de prácticamente todas las ciudades-Estado griegas en un conflicto global y la larga duración de este (unos treinta años), aparte de agotar los recursos económicos de los contendientes, introdujeron un cambio fundamental en la historia militar de la civilización griega.

La necesidad de reclutamiento obligó a las ciudades a involucrar en la guerra a contingentes de soldados profesionales, mercenarios que ya no luchaban con motivaciones patrióticas o ciudadanas por su Estado, sino a cambio de una contraprestación económica en forma de soldada. La gran revolución militar a partir de entonces sería el paulatino predominio de la figura del mercenario en los ejércitos, que hasta ese momento había sido minoritaria: de ellos sería el futuro.

Tras la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso, la hegemonía espartana duró poco tiempo, pues pronto se la arrebatarían los tebanos de Epaminondas, en cuyo haber se encuentra la innovación de la llamada falange oblicua. La última evolución de la falange vendría de la reforma macedonia, tras la hegemonía tebana, que convertiría al ejército de este reino septentrional en el más poderoso y extraordinario de su época. Pero esa ya es otra historia.