Cualquiera que haya visitado Egipto tiene la sensación de que la muerte parece dominar todos los escenarios de la vida, ya que durante las visitas organizadas se suele dedicar buena parte de la estancia a recorrer todo tipo de tumbas monumentales de grandes personajes. Tumbas en las que se ven reflejadas escenas del más allá decorando las paredes, además de papiros, sarcófagos y momias en museos que nos hablan de la otra vida y de la incorruptibilidad del cuerpo.

En definitiva, los egipcios parece que han tratado de ser eternos para siempre, pero en realidad, la obsesión era poder vivir en el más allá como en la tierra, como en su vida cotidiana. Por tanto, la religión debemos considerarla como una religión para la vida, prolongar la vida terrena en el más allá, con sus mismas condiciones, estatus, familia y actividades lúdicas.

Las tumbas, ya fuesen excavadas en la roca o mastabas y pirámides construidas en piedra, tenían una mayor duración y resistencia que los edificios civiles que solían ser de adobe, permitiendo así una mayor pervivencia en el tiempo, convirtiéndose muerto y tumba en inmortales.

Como ya ocurría con otras muchas religiones previas a esta, la civilización egipcia estaba completamente convencida de la vida después de la muerte, pero eran conscientes de que todo estaba controlado por los dioses y, por tanto, debían realizar en vida ofrendas a estos para que en la vida de ultratumba les fueran favorables.

Esta idea de ultratumba les llevó a la creación de toda una serie de costumbres funerarias y rituales que perduraron a lo largo de los siglos hasta el punto de influir en otras religiones posteriores.

La literatura funeraria a lo largo de los milenios

Desde las primeras dinastías se constatan en el antiguo Egipto, junto a los nombres de los dioses del panteón egipcio, diferentes rituales funerarios que denotan una preocupación clara por la vida en el más allá, la muerte y todo lo que acontece a su alrededor.

Todas las ideas sobre el origen del mundo, la vida después de la muerte o los rituales fueron recogidos por los teólogos en una serie de textos antiguos conocidos hoy como los Textos de las Pirámides, ochocientos salmos encontrados en las pirámides de los reyes y reinas de las dinastías VI a VIII (2500 a. C.). Algunos de los ritos más importantes son los que explican el procedimiento para realizar un embalsamamiento correctamente, ya que con ellos se aseguraban la pervivencia del cuerpo tras la muerte y posterior viaje al inframundo.

Al final de este viaje, el difunto debía comparecer ante Osiris y, una vez superado el juicio al que era sometida su alma, podría regresar al cuerpo para su uso en el reino de los muertos, por lo que asegurar su conservación era una necesidad fundamental. Necesitaban conservar su cuerpo, para lo que desarrollaron técnicas de embalsamamiento complejas que les asegurasen la conservación del mismo para siempre.

Además, el muerto tenía en el más allá las mismas necesidades que en vida, por lo que los egipcios comenzaron a enterrarse con sus pertenencias, multitud de alimentos o bebidas.

La idea del más allá era idílica, puesto que se pensaba que era un paraíso rural, una copia ideal de Egipto lleno de abundancia y alegría, aunque para alcanzar este paraíso había que cruzar la Duat y para ello el difunto debía proteger su alma de los monstruos y seres que acechaban allí a través de una serie de fórmulas mágicas que conformaron los Libros del Más Allá.

En esencia, las descripciones del más allá no son más que una representación de la vida terrenal, en un intento de hacer llegar al egipcio la posibilidad de disfrutar de todo lo bueno que tenía y podría haber tenido en vida.

Esta idea de enterrar al muerto con sus pertenencias llevó incluso a los egipcios de las primeras dinastías a enterrarse en hoyos permitiendo así que el clima seco característico de esta zona los conservara en buen estado. Poco tiempo después empezaron a enterrarse con sus personas cercanas, como así ocurrió en la necrópolis de Abidos. Estas técnicas y sistemas de enterramiento más tarde evolucionaron hacia el uso de mastabas como las de Saqqara.

Durante las Dinastías III a VIII el deseo de perpetuarse en el más allá llevaría a los faraones a la construcción de las pirámides, pensadas como estructuras funerarias en las que el faraón se vincula con la eternidad.

Más tarde, en el Reino Medio la vida en el más allá está muy vinculada al dios Osiris, rostro humanizado del dios de los muertos con el que el faraón se identifica, pero la difusión de sus saberes religiosos y mágicos llevará hacia una democratización de las creencias funerarias y los Textos de las Pirámides pasan a inscribirse dentro de sarcófagos y ataúdes denominados, en su conjunto, como Textos de los Sarcófagos, configurando unas 110 fórmulas que serían una guía para el más allá.

Alguno de ellos, como el Libro de los Dos Caminos, supuso una recopilación de fórmulas o salmos que puede considerarse como uno de los libros más completos en cuanto a las descripciones de la vida después de la muerte, en parte gracias a que el soporte era cada vez más propicio para reflejar en él, mediante viñetas y dibujos, lo que tradicionalmente se decía solo con texto, y que hasta ahora se inscribía en piedra, generando una composición artística de gran belleza y armonía entre dibujos y texto.

A partir del Reino Nuevo estas compilaciones pasarán a denominarse Libros del Más Allá, copiándose en tumbas, sarcófagos, capillas y papiros. Algunos de estos libros son el Libro de la Vaca Celeste, El Libro del Día o el Libro de la Noche, el Libro de las Cavernas, el Libro del Amduat, el Libro de las Respiraciones, el Libro del Viaje por la Eternidad o el Libro de las Puertas, que podemos ver en las tumbas de los faraones, mientras que el resto de la población disponía del Libro de la Salida al Día (Libro de los Muertos), ahora ya muy extendido, en el que se contemplan los encantamientos o conjuros que el difunto debe conocer tanto en vida como una vez muerto para poder atravesar la Duat y superar el juicio de Osiris.

En cualquier caso, estos libros estaban dedicados a proporcionar al difunto los sortilegios con poder mágico necesarios para hacer frente a los obstáculos que se le presentan en el Inframundo.

Adaptación a los tiempos

En el Periodo tardío o Baja época destacan otros libros como el Libro de las Respiraciones, posiblemente de Época Saíta, en el que destaca su confesión negativa, o el Libro del Viaje por la Eternidad con un prólogo o introducción dirigido al difunto.

En época grecorromana los ritos se hicieron accesibles para los griegos gracias, entre otros factores, al sincretismo religioso mediante el culto a Serapis, mitad Osiris mitad Apis, así como la adaptación de los nombres de dioses griegos para designar dioses egipcios, lo que llevo incluso a nombrar con nombres griegos a las ciudades como Apolinópolis, o como Afroditópolis.

También durante el Imperio romano se elaboraron textos nuevos como el Ritual de Embalsamamiento o el Libro de las Respiraciones; plasmándose en ellos la idea de justicia divina que desarrollaremos después.

La llegada del cristianismo no impidió la continuación de esta práctica milenaria, ya que tampoco contradecía la creencia en la resurrección, tal como se ha descubierto en necrópolis cristianas donde se seguía practicando la momificación, aunque con procesos simplificados.

Preparación y culto funerario

Conocedores de las necesidades en el más allá, los egipcios debían preparar meticulosamente su vida tras la muerte no solo con la construcción de una tumba o el ritual de momificación. También debían de ocuparse del encargo de la realización de las pinturas y textos que decorarían las paredes de la construcción funeraria o del sarcófago, así como intentar asegurarse tras su muerte de la realización del culto funerario, es decir, de las ofrendas de alimentos y objetos que debían llevarse a cabo periódicamente tras su entierro.

Estas labores las practicaban sacerdotes o servidores del espíritu del muerto, los libadores de agua, ya que ellos eran los responsables de llevar a cabo las libaciones para refrescar al muerto, encargo o funciones que eran realizadas por el primogénito o familiar cercano.

Los hijos debían colocar su estatua en la capilla funeraria para que así los dioses fueran conscientes de quién estaba enterrado allí y también para que los familiares y amigos pudieran ir a llevarle ofrendas y alimento.

Con la caída del poder económico y adquisitivo se optó por la representación simbólica de las ofrendas en las pinturas y en mesas de ofrendas bellamente decoradas con los alimentos, puesto que para los egipcios representar algo en una pintura o relieve era como realizarlo. Además, se produjo una transformación del santuario en un espacio abierto que permitía a familiares y visitantes la realización de ofrendas, libaciones o recitaciones produciéndose así la pervivencia del difunto.

Los familiares además podían comunicarse con los muertos mediante escritos hoy recopilados como las denominadas Cartas a los Muertos, que eran pequeños escritos en tela, cerámica o papiros con breves mensajes a sus difuntos para conocer como estaban, puesto que estos eran intermediarios entre los vivos y los dioses y podían aparecerse en sueños, actividad que generó así un culto a los antepasados.

En estas cartas se trataban temas mundanos de propiedad, herencia, y todo tipo de cuestiones y dudas que se planteaban al difunto con la esperanza de ayuda, aunque los egipcios también eran temerosos de los malos espíritus, por lo que realizaban rituales para la destrucción de estos espíritus malignos, que se conocen como Textos de execración.

La muerte, su cuidado y rituales

Con la muerte el cuerpo se separa del alma, pero hasta que vuelvan a unirse el cuerpo debe preservarse en las mejores condiciones posibles.

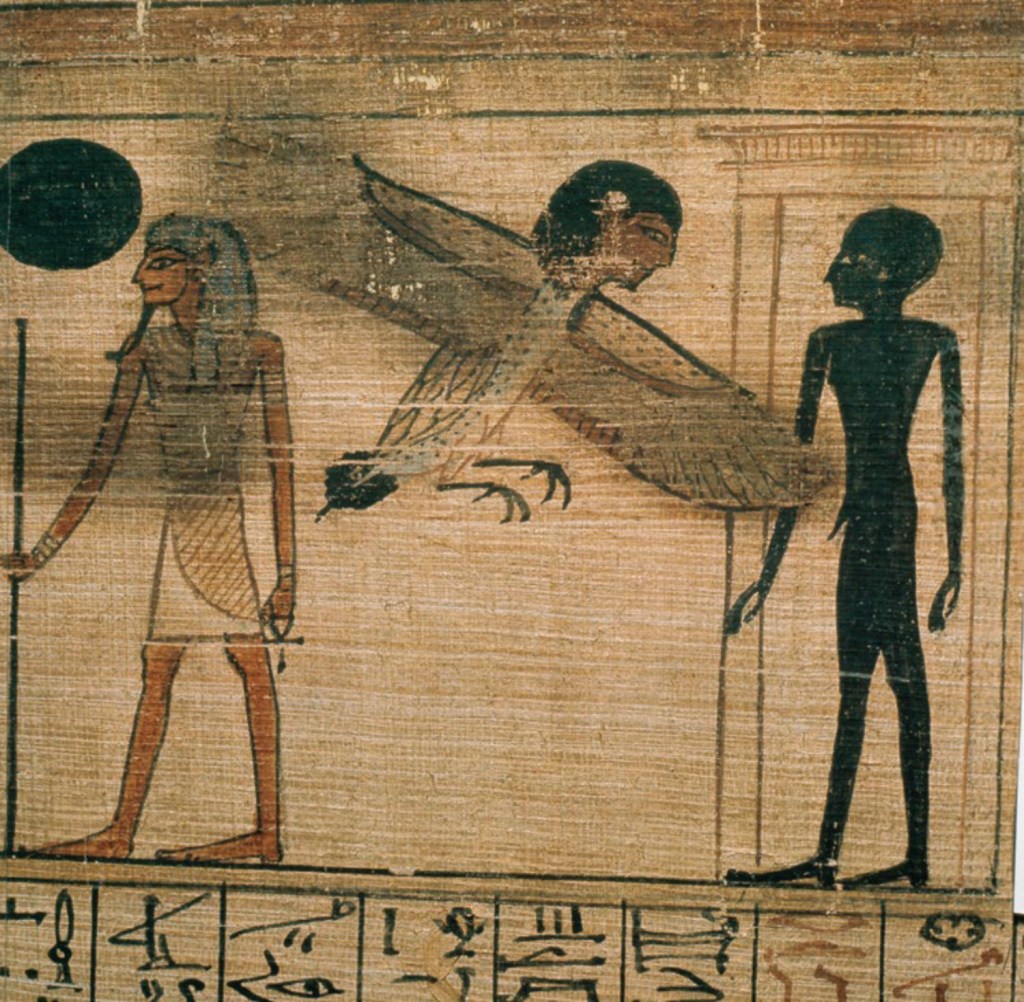

El alma, por otra parte, conlleva un triple concepto: lo inmortal aj, la fuerza vital ka y el espíritu o ba. Mientras el aj era la fuerza divina que se une con los dioses tras la muerte del difunto, el ka sigue viviendo en el sarcófago y debe recibir las ofrendas para sobrevivir; el ba es el espíritu del fallecido que toma la forma de ave, el alma que abandonaba el cuerpo en el momento de la muerte y que cuando regresaba a ella podía revivirlo.

Este ba o espíritu podía entrar y salir de las tumbas de los difuntos a través de las falsas puertas que conectaban un mundo con el otro.

Tras la muerte de una persona el primer paso era embalsamarlo para impedir que el cuerpo se descompusiera. Se extraían los órganos internos a través de una serie de orificios que posteriormente eran cubiertos con unas placas con el símbolo de Horus, ya que se consideraba que esta divinidad protegía el cuerpo. Los órganos eran colocados en cuatro vasos canopes diferentes para los intestinos, pulmones, estómago e hígado.

Posteriormente se lavaba el cuerpo, se secaba con sales y aplicaban ungüentos y aceites naturales para finalmente cubrirlo con capas de lino en un proceso total de unos 70 días, durante los cuales los sacerdotes no dejaban de realizar ritos, como el ritual de la apertura de la boca, celebrado justo antes del entierro y que permitía que la momia recuperase los sentidos. Finalmente, el difunto se metía en un sarcófago que se convertía en su hogar para toda la eternidad.

Este ritual, junto con otros, no pretendía más que asegurar el orden cósmico y obtener la benevolencia de los dioses, representados en el faraón como eje de la vida ritual egipcia, aunque evidentemente eran los sacerdotes quienes celebraban las ofrendas rituales diarias en las que el faraón era el señor de los actos rituales.

La justicia divina

El difunto debía comparecer ante Osiris y superar el juicio ante Maat, la justicia. En esencia, el juicio de Osiris no es más que la idea de la justicia divina puesto que si bien la religión egipcia permite la inmortalidad del alma también es dios quien decide sobre su destino en base a las acciones del propio difunto durante su vida.

Esta sencilla idea se plasma también de manera similar en otras religiones como la cristiana, donde vemos la idea primitiva de una jurisdicción divina en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo mediante el Juicio Final.

En esencia, la creencia en el más allá y en el juicio de Osiris enseña al egipcio a ser social, a cumplir las normas y respetar a su prójimo y de ahí la importancia del capítulo 125 del Libro de los Muertos y la confesión negativa, donde se debe negar haber llevado a cabo alguna vulnerabilidad de las normas sociales que difícilmente son justiciables en vida, pero sí mediante el juicio de Osiris, y por lo tanto punibles.

En definitiva, en la sociedad egipcia la muerte estaba siempre muy presente, ya no solo por la alta mortalidad del momento, sino también por el gran desarrollo de la arquitectura funeraria, de las técnicas de conservación y momificación, de sus creencias y ritos, hechos que nos hablan del deseo innato del ser humano de vivir eternamente en todas las épocas de la historia.