La perspectiva planetaria de los europeos se ensanchó a finales del siglo XV, cuando tres carabelas españolas al mando de un italiano de Génova —según creemos— toparon con un continente cuya existencia había sido un misterio hasta entonces. Aquel descubrimiento inauguró la era moderna dando un violento carpetazo a la Edad Media, pero no fue la única ventana que Europa abrió al mundo. Dos siglos antes, en pleno medievo, otro italiano llamado Marco Polo —sobre el que no tenemos duda de su estirpe y nacimiento en Venecia—, penetró hasta el corazón de Asia y regresó para contarlo. Gracias a que consiguió explicar su viaje detalladamente en un libro que hoy se puede encontrar en cualquier parte, conocimos los europeos algunas de las maravillas que ocultaba el inmenso y hasta entonces ignoto continente asiático.

Rivalidad comercial

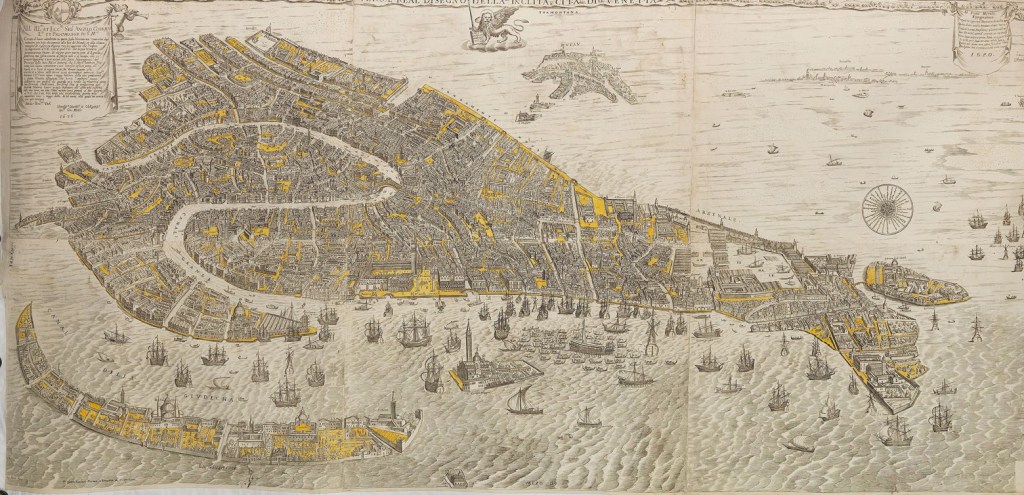

Génova y Venecia, junto a algunas otras ciudades costeras italianas más pequeñas como Amalfi, Pisa o Ragusa, se habían convertido en lo que llamamos hoy repúblicas marineras. Eran pequeñas naciones autónomas con gobierno y moneda propios, armada de guerra y ejército. El comercio las había desarrollado hasta el punto de establecer consulados en las grandes ciudades portuarias del Mare Nostrum. La expansión de la piratería sarracena, que inicialmente había sido un obstáculo importante para su desarrollo, quedó frenada y contenida cuando entró en escena la poderosa armada de Bizancio. De modo que el siglo XIII encontró a Génova y a Venecia convertidas en sendas potencias navales que controlaban respectivamente los mares Tirreno y Adriático a lo largo del millar de kilómetros que ocupan las costas orientales y occidentales de la bota italiana. Todo iba bien para genoveses y venecianos mientras se limitaban a actuar en las aguas que les correspondían por derecho, pero cuando los genoveses entraban en el Mediterráneo oriental o los venecianos surcaban las aguas occidentales, empezaban los problemas.

Estos eran consecuencia directa de la rivalidad comercial entre ambas potencias navales. Como cabía esperar, los productos que exportaban eran similares, y también lo eran los que importaban, lo cual motivaba una desaforada competencia comercial de la que ambos salían perdiendo. Hay que tener en cuenta que las dos repúblicas eran políticamente poco más que sendas oligocracias cuyos mandatarios o grandes muñidores resultaban ser los mismos que se enriquecían hasta la opulencia con el comercio naval. Envueltos en sus banderas y apelando al orgullo nacional, estos individuos no tenían el menor escrúpulo en mandar a la muerte a miles de sus conciudadanos para seguir disfrutando de sus privilegios y prebendas.

Los venecianos de la Serenissima sentían a los genoveses de la Superba como unos intrusos que se aprovechaban de sus rutas comerciales (las mudas) establecidas con esfuerzo a lo largo de mucho tiempo, mientras que sus rivales genoveses se sentían cada vez más envalentonados y más fuertes frente a lo que consideraban un injusto monopolio veneciano. Bajaban los precios para las mismas mercancías, y estaban dispuestos a pagar un poco más que los venecianos por las que adquirían. La diplomacia enrareció todavía más las cosas, porque tras la ayuda genovesa para la recuperación de Constantinopla, en 1261 los bizantinos firmaron con los genoveses el tratado de Ninfeo, que excluía a los venecianos del comercio oriental impidiéndoles el paso por el Bósforo y el acceso al mar Negro. Por su parte, los venecianos respondieron aliándose con otra potencia naval, Pisa, a la que Génova declaró la guerra y derrotó.

Una sangrienta batalla

La tensión entre la Serenissima y la Superba desembocó finalmente en una guerra abierta librada en el mar. En un primer encuentro entre ambas armadas, los venecianos perdieron 25 galeras en la batalla de Laiazzo, pero muy pronto aprestaron otra armada de 60 galeras que enviaron contra los genoveses a pesar de los sinceros intentos del papa Bonifacio VIII para evitar la guerra. Además, el conflicto se trasladó a tierra firme. Los genoveses saquearon las ciudades y establecimientos comerciales venecianos, mientras que estos últimos respondieron asolando Caffa, una antiquísima colonia griega en Crimea que era entonces colonia genovesa. A su vez, los genoveses de Constantinopla asaltaron el barrio veneciano de aquella ciudad y masacraron a cuantos encontraron con el beneplácito o la apatía del propio emperador bizantino, Andrónico II Paleólogo.

La batalla naval que decidió el resultado de esta fase de la guerra veneciano-genovesa se libró a la altura de la isla de Curzola, 500 km al sudeste de Venecia. El domingo 7 de setiembre de 1298 un total de 78 galeras genovesas mandadas por Lamba Doria se enfrentaron a 95 buques venecianos, y a pesar de su notable inferioridad numérica, los genoveses apresaron 18 y hundieron 65 galeras enemigas. En el sangriento y brutal combate murieron 7.000 venecianos y otros tantos fueron hechos prisioneros. De ellos, la historia solo recuerda el nombre del capitán de una galera capturada, un hombre que estaba a punto de cumplir 44 años cuando fue apresado por la Superba. Se llamaba Marco Polo y había regresado un par de años antes de un viaje fabuloso en el que empleó más de la mitad de su vida. Era alguien que había visto cosas que ningún otro europeo había vislumbrado hasta entonces, y cuyo nombre es enormemente popular ochocientos años después de haber muerto. Sin embargo, tampoco hubiéramos podido recordarlo de no haber concurrido una circunstancia providencial que tuvo lugar antes de acabara aquel mismo año de 1298.

Compañeros de celda

Preso en Curzola (que hoy es Korcula, en Croacia), Marco Polo fue trasladado a Génova junto con sus derrotados compañeros, una travesía de 1.000 millas náuticas. Y una vez allí fueron encarcelados donde se pudo, pues no resultaba fácil encontrar techo para 7.000 prisioneros. El trato que soportaron no debió de ser demasiado riguroso: había que evitarles la inanición y el agotamiento extremo, ya que se contaba con que familiares, amigos y la propia autoridad de su ciudad pagasen por ellos un pingüe rescate. Era normal, además, que el precio de este subiera de año en año, esgrimiendo como razón para hacerlo que el prisionero entrañaba un coste de mantenimiento que debía repercutirse en el monto del rescate. Y también estaba estipulado que si no se pagaba en un tiempo establecido, el derecho de rescate prescribiría y el prisionero se vería obligado a pagar su manutención con trabajos forzados hasta morir. Como se ve, la suerte del reo estaba ligada a las más estrictas consideraciones mercantiles.

Es casi seguro que la cárcel genovesa de Marco Polo fuese el Palazzo San Giorgio, que no había cumplido aún cuarenta años cuando sirvió de prisión. En aquel edificio que hoy, siete siglos y medio más tarde, sigue ocupando el mismo solar, fue donde se produjo el encuentro de Marco con el otro protagonista de esta historia, un ciudadano natural de Pisa llamado Rustichello. Como Polo, también Rustichello había sido apresado por la Superba después de otra batalla naval, la de Meloria, en la que Génova había derrotado a la armada de Pisa cuando esta última, habitual aliada de la Superba, decidió ponerse del lado veneciano.

En 1298 Rustichello llevaba catorce años encerrado en San Giorgio sin que nadie se hubiera ofrecido a pagar su rescate. Tal vez porque era un poeta sin familia, un tipo solitario y estoico que no se preocupaba por mejorar de estado. Había sido autor al menos de una novela de caballerías en verso escrita en lengua occitana y titulada Le roman de roi Artus de la que corrían numerosas copias manuscritas. La convivencia en la misma prisión de Marco Polo y Rustichello (alguien que tenía mucho que contar y alguien que sabía cómo contarlo) produjo una obra literaria muy especial en cuanto a su estilo y a su contenido, a la que sus autores titularon nada menos que Libro de Marco Polo ciudadano de Venecia llamado Millón, donde se cuentan las maravillas del mundo, pero que, al popularizarse redujo su título hasta ser conocida como Libro de las maravillas o El Millón.

Hay varias hipótesis sobre cómo se escribió específicamente el libro. Algunos sostienen que fue resultado directo y único de lo dictado por Marco a Rustichello después de que el veneciano consiguiese (se ignora cómo) sus anotaciones y apuntes de viaje que habían quedado en Venecia. Sin embargo hay rasgos estilísticos y claras interpolaciones propias de Rustichello, por lo que a lo largo de los siglos sucesivos especialistas se han preguntado hasta qué punto intervino el poeta pisano en el relato del viajero veneciano.

A finales del siglo XIII faltaban ciento cincuenta años para que un caballero germano llamado Gutenberg inventara la imprenta, de manera que el libro de Marco Polo circuló mientras tanto en copias manuscritas. Fue impreso por primera vez en 1477, cuando apenas había transcurrido una década de la muerte de Gutenberg, lo que demuestra la enorme popularidad de que gozó. Durante muchos años ejerció una influencia decisiva en las personas inquietas, y empujó a muchos hacia el Oriente. Su primera edición española tuvo lugar en Sevilla el año de 1503, coincidiendo con la primera ola de colonizadores de América, algunos de los cuales lo llevaron consigo como lectura instructiva. También lo leyeron numerosos navegantes, entre los cuales puede señalarse con certeza, por ejemplo, a Juan Sebastián de Elcano.

Guía para comerciantes

De la obra se ha dicho absolutamente de todo a lo largo de los siglos. Se ha puesto en duda su veracidad alegando reparos como la inexistencia de fuentes chinas que mencionen a Marco y sus servicios al Gran Kan. Hubo, pues, quien dijo que era un impostor y lo compuso de memoria, reuniendo retazos de descripciones escuchadas a unos y a otros viajeros por el lejano Oriente.

En todo caso, lo seguro es que la obra obtuvo un éxito fulgurante y que aquella primera copia manuscrita por Rustichello fue copiada y recopiada cientos de veces, así como traducida al francés, al veneciano, al toscano y al latín. Más tarde, en los siglos XV y XVI apareció impresa en alemán, español, inglés, bohemio, catalán y portugués. Y ello porque, además de una entretenida lectura llena de curiosidades y maravillas, era también una guía de viaje y un manual informativo interesantísimo para los comerciantes a larga distancia, aquellos que buscaban un provecho extra llevando sus mercancías hasta China o la India. De manera que el motor que impulsó el éxito de El Millón no fue solo la curiosidad, sino también la búsqueda de ganancia económica, porque no debe olvidarse que Marco Polo no tenía mucho de poeta; era, antes de nada, un mercader práctico atento a las oportunidades de negocio.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.