Han dejado los celtas huellas genéticas de su paso? ¿Pueden los estudios de ADN antiguo y moderno arrojar luz sobre su origen y las áreas donde tuvieron mayor implantación? Y sobre todo ¿Cómo encajar los análisis genéticos con los datos arqueológicos y los lingüísticos? La arqueogenética, término acuñado y bien desarrollado por el arqueólogo británico Colin Renfrew, se ocupa de aplicar técnicas de la genética de poblaciones (ADN) al estudio de las sociedades del pasado. Desde hace más de dos décadas aporta datos de nueva naturaleza sobre la Prehistoria final y ofrece una excelente línea de investigación independiente de la arqueología.

Los datos arqueogenéticos son tan revolucionarios que se habla de la «Revolución Arqueogenética», formando parte de la denominada Tercera Revolución Científica de la arqueología por el arqueólogo danés Kristian Kristiansen. Y, como en toda revolución, los primeros momentos resultan confusos, asustan y suscitan recelos. Si a ello le sumamos que Internet, las redes sociales y los medios de comunicación de masas amplifican los datos de la investigación científica, pero en muchas ocasiones los distorsionan, exageran y sesgan, y además consideramos la diversidad de enfoques académicos sobre los celtas, podremos tener una idea de la extraordinaria complejidad de estudiarlos arqueogenéticamente y obtener una visión global.

Los estudios de arqueogenética han irrumpido en arqueología como «elefante en cacharrería » y de entrada presentan una dificultad en sus interpretaciones (pre)históricas: ni los genetistas dominan la literatura prehistórica ni los arqueólogos conocemos en toda su dimensión la teoría y metodología paleogenética. Llevamos unos años cada parte estudiando el idioma de los otros, dialogando para comprender e interpretar mejor el proceso global que nos interesa: la movilidad de las poblaciones del pasado y especialmente las grandes migraciones. Por eso no debe resultar extraño que haya habido mutuos malentendidos. Comprender la profundidad de la realidad poblacional de finales de la Prehistoria es difícil y complejo —también para los arqueólogos— y acercarse a los escenarios demográficos y de movilidad a partir de la arqueogenética tampoco resulta tarea sencilla.

Un tema controvertido

Los análisis arqueogenéticos pertenecen a una ciencia «dura», cuyas conclusiones a nivel genético pueden resultar claras, pero otra cosa es cómo insertar esos datos en la evidencia arqueológica y el proceso evolutivo histórico. El origen de los indoeuropeos y las invasiones de los Yamnaya (pueblo de las estepas) en Europa Occidental en el III milenio a. C. llevan unos años despertando pasiones y controversias que van centrando la cuestión. Es un tema delicado, que puede revivir viejas teorías racistas y resultar peligrosamente atractivo en manos inexpertas.

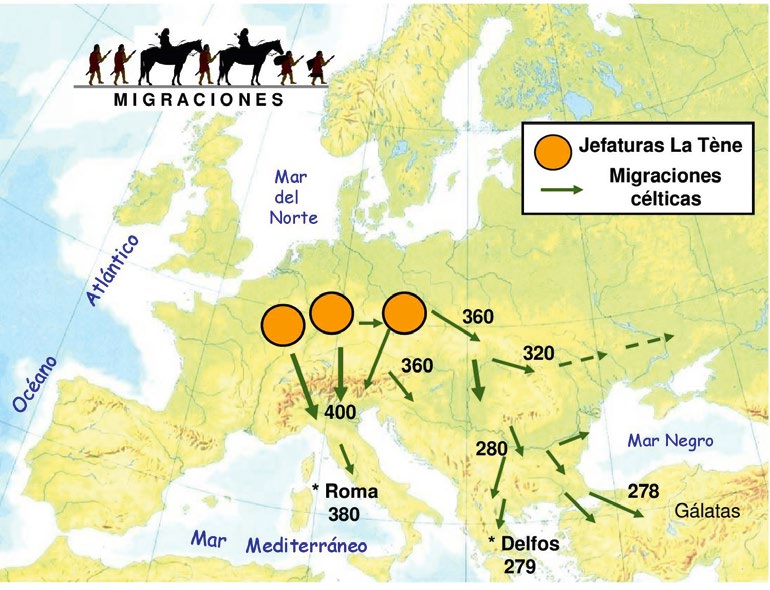

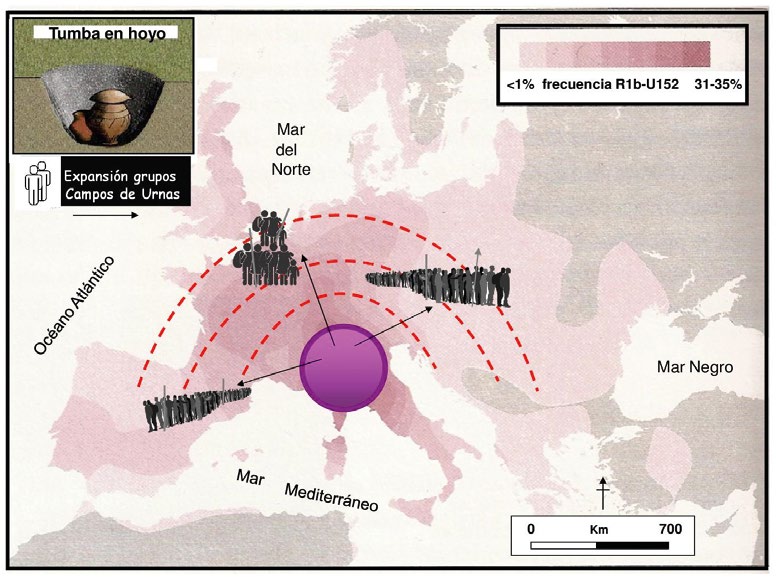

Y como la más reciente teoría sobre el origen de los celtas (Celtic from the West, de los Profs. B. Cunliffe y J. T. Koch 2010, 2013 y 2016) los busca en el mundo del III y II milenio a. C. en la Europa Atlántica, los celtas se han visto involucrados en el agitado mundo de los indoeuropeos y grupos Yamnaya. Pero si eso está justificado para rastrear su origen, en cambio, los celtas del I milenio a. C. han recibido mucha menos atención desde la genética. El interés inicial suscitado por el primer libro de Cunliffe y Koch (2010) siguió con otros y muy especialmente el de J. Manco Blood of the Celts (2015), que pretende integrar paleogenética, arqueología y lingüística. Y así se ha relacionado la expansión de los grupos de Campos de Urnas del Bronce Final (protoceltas) con la distribución del haplogrupo R1b-U152, lo que ofrece cierta coherencia, al menos arqueológica y también cronológica por un amplio elenco de dataciones de carbono-14.

Los numerosos análisis de ADN antiguo extraído de contextos arqueológicos (p.e. enterramientos) ofrecen resultados para reconstruir movimientos de población, calculando para ello proporciones de ancestralidad compartida entre individuos o grupos. Incluso se ha señalado que la genómica antigua puede mostrar movimientos de población mejor que la arqueología porque los cambios de ancestralidad —a diferencia de los cambios culturales en el registro arqueológico— necesariamente reflejan movimientos de gentes. Para los últimos 10.000 años de Europa el cúmulo de información de las recientes décadas es heterogéneo en tiempo y espacio. Hay más datos y en más regiones para la expansión de los primeros agricultores neolíticos (entre el VI y el IV milenio a. C.) y las migraciones de las estepas del III milenio a. C. que para la Prehistoria final del I milenio a. C.

Grandes tendencias

Necesitamos más información para el periodo Bronce Final - Edad del Hierro (ca. 1300 a. C. - cambio era). En cualquier caso, los datos genéticos apuntan a un pico de movilidad para la situación de Centroeuropa y la Europa Occidental, que parece relacionado con los movimientos de los grupos celtas, descritos en las fuentes clásicas y rastreados arqueológicamente. En Iberia la ancestralidad del Norte es clara, conectada a la expansión de los Campos de Urnas y las lenguas y grupos celtas, aunque la oriental también es importante y explicable por las influencias mediterráneas fenicia, griega y romana. El carácter intrusivo de la cultura de Campos de Urnas del Bronce Final en Iberia como precedente de los grupos célticos encaja bien con los datos paleogenéticos.

El problema sigue siendo la imprecisión de lo que la ancestralidad genética significa empleando términos como «migraciones en masa», porque la resolución de esos datos no es alta y el peso real de las nuevas gentes sobre las autóctonas resulta difuso. La huella genética marca procesos de sustancial impacto demográfico en tiempos más o menos largos y con «bolsas» de áreas sin datos o sin impacto genético. Observamos las grandes tendencias, a gran escala, pero no podemos afinar los detalles a escala regional y local.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.