Los celtas de la Antigüedad no escribían; más tarde, en la Edad Media, en Irlanda y el País de Gales, hablantes de lenguas celtas adoptaron al mismo tiempo la escritura, el cristianismo y el calendario romano basado en el ciclo del Sol desde la reforma de Julio César, comenzada a aplicar el año 45 antes de nuestra era. Lo tardío y esporádico del uso de la escritura por parte de los hablantes de lenguas celtas invitan a dudar sobre la existencia de un saber astronómico compartido. Sin embargo, estudios recientes socavan este escepticismo. Comenzaré con algunas observaciones inconexas.

El 1 de agosto en Lugdunum

Julio César conquistó la Galia entre los años 58 y 50 y escribió una crónica de sus campañas. Cuenta que los sabios galos (druidas), se ocupaban del conocimiento de los astros, sin detallar los contenidos de ese saber. Ofrece, además, otras dos indicaciones. Por un lado, subraya la sabiduría de los druidas afirmando que estudiaban hasta veinte años. Como los antiguos contaban de modo inclusivo, la cifra coincide con los diecinueve años que precisa la luna para efectuar un ciclo completo en el firmamento desde un punto de observación terrestre. Por otro lado, informa de que se reunían anualmente en un lugar sagrado del territorio de los carnutos. Considerando la extensión de la Galia, esto implica un calendario compartido.

El año 1897 se descubrió en Coligny, a unos 100 km al norte de Lyon, un extraordinario calendario fundido en bronce. A pesar de que se hizo a inicios del siglo II de nuestra era, estaba escrito en lengua gala y consistía en un ajuste de los ciclos del sol y de la luna, cuando parecía que la lengua y ese tipo de ajuste eran situaciones de un pasado lejano. Este artefacto es prueba de la realidad del calendario sugerido por las noticias de César. A inicios de la Edad Media los poderes del papa o de otras autoridades eran limitados y los usos sociales de los cristianos se mezclaban con los preexistentes. En Irlanda esto llevó a la fijación en el calendario cristianoromano de las llamadas fechas de inicio de estación los días 1 de noviembre (Samain), febrero (Imbolc), mayo (Beltaine) y agosto (Lugnasad). Estas fechas son el resultado de la adaptación de un calendario que combinaba los ciclos del sol y de la luna con el calendario romano-cristiano de base solar. Esas fiestas se celebraban con diferentes formas locales a lo largo de los siglos y fijaban algunos actos jurídicos.

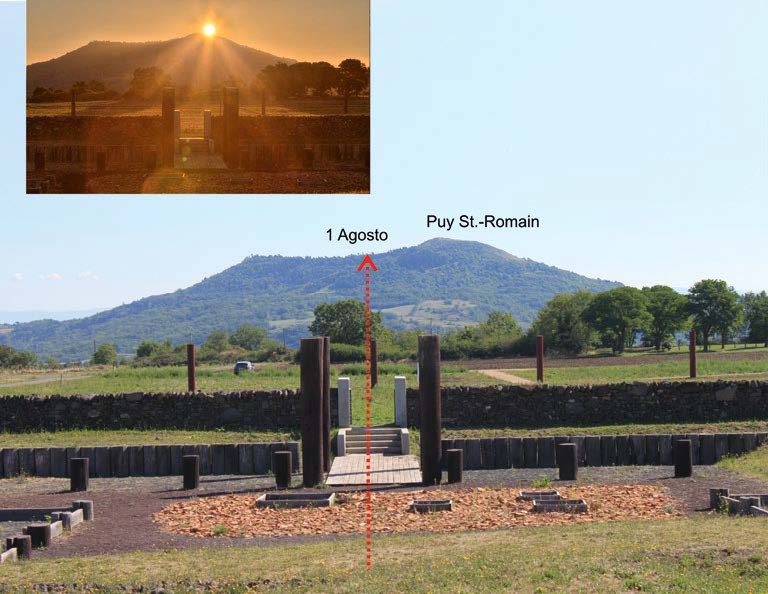

Demos otro salto. Uno de los pioneros de los estudios celtas modernos, Henri D’Arbois de Jubainville (1827-1910), observó que la fecha de inauguración del altar de las Tres Galias en Lugdunum (actual Lyon), el 1 de agosto del año 12 antes de nuestra era, coincidía con la fecha de Lugnasad. Se le rebatió afirmando que la fecha conmemoraba la entrada de Octavio en Alejandría el año 31 antes de nuestra era, terminando con las guerras civiles de los romanos.

En la primera mitad de los años 60 del siglo XX el autor de estas líneas vivía en una aldea del norte de Galicia donde el único coche que circulaba todos los días era el del panadero. Algún día de invierno los rapaces cogíamos calabazas y con navajas tallábamos los rasgos de una cara, colocábamos una vela dentro y con ese artefacto pretendíamos asustar a los escasos noctámbulos. Cuando nos invadió el carnaval comercial del Samain afloró el recuerdo; lo había celebrado mucho antes de saber nada de él.

El año 2011 el astrofísico A. César González-García fue a Lyon a dar una conferencia. Aprovechó la estancia para medir la orientación de la calle Roger Radison, que conserva el trazado de la calle principal de la colonia romana de Lugdunum fundada por un lugarteniente de Julio César llamado L. Munacio Planco el año 43 antes de nuestra era. La calle estaba orientada hacia la salida del sol el 1 de agosto. Esta observación dirimía la disputa entre eruditos franceses sobre la fecha, al implicar que doce años antes de la entrada de Augusto en Alejandría y treinta y un años antes de la inauguración del altar de las Tres Galias, el 1 de agosto era importante en Lugdunum.

Los indicios más fiables

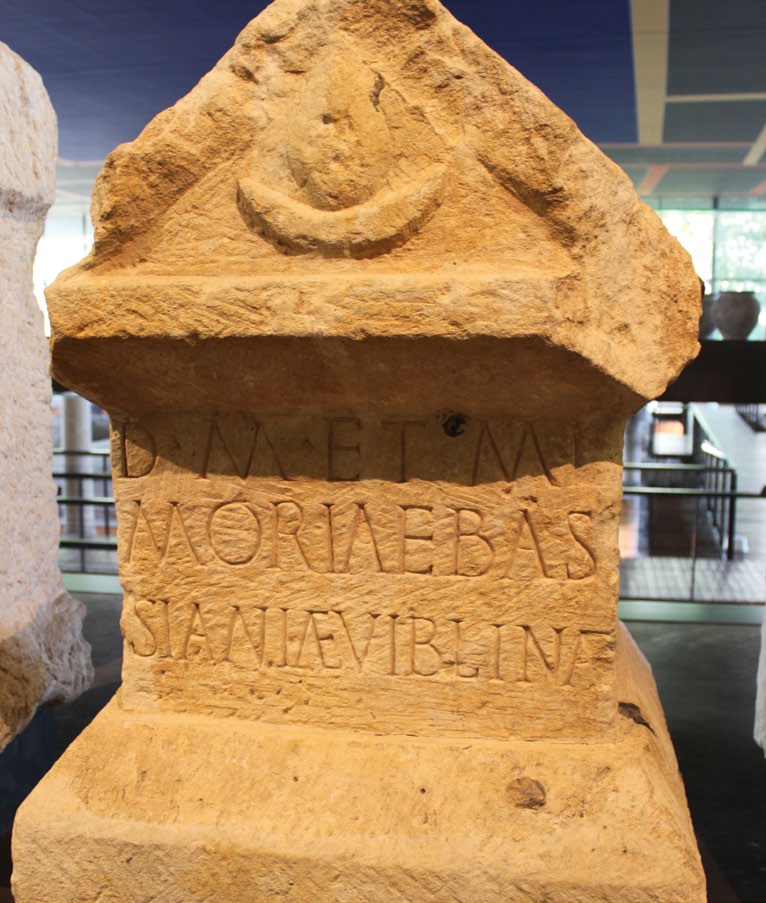

Hasta ahora he presentado hechos dispersos. Observaciones de Julio César, el calendario de Coligny, el 1 de agosto en Lugdunum, una costumbre calendárica irlandesa y un recuerdo personal. Se ha discutido la pertinencia de considerar esas observaciones como prueba del conocimiento astronómico de los celtas debido a su heterogeneidad. Para encontrarles un hilo conductor es preciso ampliarlas. Se constata, por ejemplo, que las estelas funerarias de época romana decoradas con crecientes lunares tienen la misma distribución espacial que los hablantes de lenguas celtas sometidos al Imperio romano. Se verifica así la importancia del astro para los celtas. Además, en contextos arqueológicos, se encuentran objetos, como los dodecaedros o los fósiles de erizos de mar, interpretados como indicios de reflexiones cosmológicas.

Con todo, las fechas de las fiestas de inicio de estación son el indicio más fiable para identificar un modelo celta de conocimiento astronómico. Ello se debe a que no coinciden con ningún evento solar importante, como los solsticios o equinoccios. Es más, esas fechas parecen lo más distantes posible de esos eventos. La dificultad para comprender su funcionamiento preciso permite considerarlas como identificadores culturales. Por ello, cuando aparecen entidades arqueológicas orientadas a esas fechas en el territorio de los hablantes de lenguas celtas puede inferirse la existencia de observaciones astronómicas compartidas. Subsiste una dificultad que consiste en identificar la construcción propia de pueblos de lengua y cultura celtas, de uso general, y cuyo estudio astronómico sirva de guía para profundizar el estudio de sus observaciones astronómicas. Lamentablemente no existe tal tipo de construcción. Por este motivo se han seguido dos caminos diferentes y complementarios.

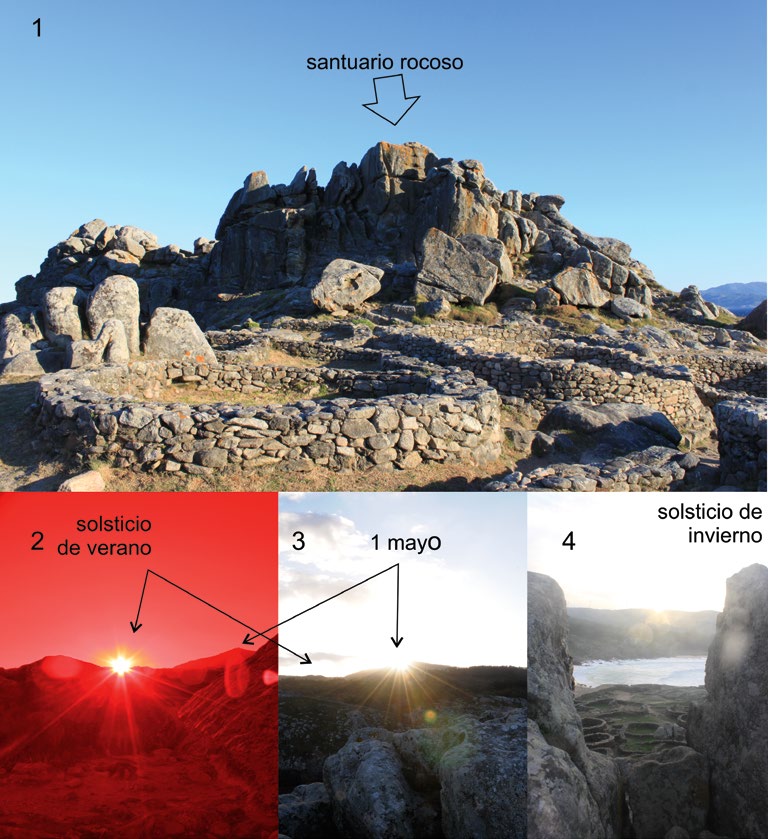

En Galicia, se ha medido la orientación de casi todo lo medible en contextos arqueológicos de la Edad del Hierro, cuando según las fuentes literarias antiguas y algunos testimonios epigráficos, la zona estaba poblada por hablantes de lenguas celtas mezclados con hablantes de otra lengua conocida como «lusitano». Así se han identificado yacimientos con orientaciones solsticios, equinoccios, y fechas de inicio de estación, mostrando la complementariedad de ambos tipos de orientación. Por ejemplo, entre los petroglifos de A Ferradura se han detectado orientaciones solsticiales y al 1 de febrero y con el gran castro de San Cibrán de Las, con orientaciones al solsticio de verano. En la cumbre del pequeño castro de Baroña se identifican orientaciones a los dos solsticios y al 1 de mayo.

El castro de Armea presenta orientaciones al solsticio de invierno y a los 1 de febrero y noviembre. En el castro de Avión solo aparece una orientación al 1 de noviembre, en la cumbre del castro, se trata de una la pila rectangular excavada en la roca orientada a esa fecha y a un punto relevante del horizonte oriental. Además, la superficie de la roca presenta huellas de erosión por fuegos que solo pueden ser intencionados, y sabemos que en Irlanda y Escocia la fiesta de Samain implicaba el encendido de grandes fuegos. ¿Estamos ante la huella arqueológica de algo parecido? La muestra no es muy amplia, pero la identificación de cada rasgo señalado ha implicado años de observaciones.

En otros lugares de la península ibérica hay situaciones comparables. Destaca para la Edad del Hierro la plataforma ritual de Segeda. Es una estructura pétrea muy bien construida y orientada a eventos solares y lunares del horizonte. Del lado «romano», la ciudad de Segóbriga tiene un nombre celta, la «fortaleza de la Victoria», y está orientada al 1 de mayo, mientras que Iruña (Vitoria), la capital de los caristios (palabra que significa «amables» en celta) se orientaba al 1 de noviembre.

Por otro lado, la Galia sufre una profunda transformación bajo el mandato de Augusto. Destaca la fundación de 48 ciudades de las que se ha medido la orientación de 33; 19 estaban orientadas a las fechas de inicio de estación, mucho antes las fechas de las fiestas irlandesas de las que hemos partido entrasen en la órbita del cristianismo, la escritura y el calendario romano de base solar. Su elección se debe a que, en cada caso, las elites locales definen la planta de la ciudad que fundan y, al hacerlo, mantienen una fecha tradicional. Esta mezcla reaparece en los nombres mixtos de ciudades como Augustonemeton, el «santuario de Augusto», o Augustodunum, «la fortaleza de Augusto», o en nombres de personajes como Cayo Julio Vercondaridubno, el primer sacerdote del altar de las Tres Galias, ciudadano romano con nomen (apellido) galo, que celebra el 1 de agosto de tradición gala para rendir culto a Roma y a Augusto en las afueras Lugdunum, colonia romana con nombre galo.

La difusión y persistencia del peculiar uso calendárico constituido por las fiestas de inicio de estación revela un conocimiento de los ciclos del sol y de la luna y de sus necesarios ajustes, por parte de una comunidad de sabios que comparte su conocimiento en los territorios poblados por poblaciones celtas y cuyas huellas aprendemos a seguir poco a poco.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.