La cultura celta tenía una compleja concepción del tiempo, que heredó de su cultura de origen, la cultura indoeuropea. Este tipo de concepciones del tiempo tendría su comienzo en el desarrollo de las sociedades agrícolas y ganaderas (economías planificadas) del Neolítico Tardío en el territorio de transición entre Europa y Asia y el entorno del mar Negro. Por lo tanto, este origen era compartido con otras culturas de la Antigüedad como la brahmánica o la germánica y, en parte, con la Irania y otras, que se desarrollaron fuera del ámbito cultural del Mediterráneo y el Medio Oriente. Como ocurre con otras civilizaciones y culturas, esta compleja concepción del tiempo debe hacernos reflexionar porque indica un gran desarrollo cultural, aunque aún no tengamos las herramientas necesarias para comprender esto correctamente y de modo completo.

Dos tipos de tiempo

Los distintos pueblos celtas compartían una lengua común (con varios dialectos inteligibles entre sí), una misma cosmología y una cosmogonía con un mismo sistema de creencias religiosas y un mismo panteón de divinidades, así como con un sistema ideológico común. El Universo de los celtas estaba formado por varios «planos» o dimensiones intercomunicadas entre sí, es decir era un «Multiverso».

Sabemos que la cultura celta, que poseía avanzados conocimientos astronómicos, tenía una concepción del movimiento de los astros en trayectorias «circulares», a base de ciclos, lo que sin embargo no implica la concepción de un universo estático de «eterno retorno». Esto se refleja a través de la coexistencia de dos tipos de tiempo: un tiempo del mundo de los humanos, el tiempo terrestre de tipo soli-lunar y otro de los dioses y seres divinos, un tiempo que podríamos denominar como «estelar» (del movimiento de las estrellas) o «cósmico».

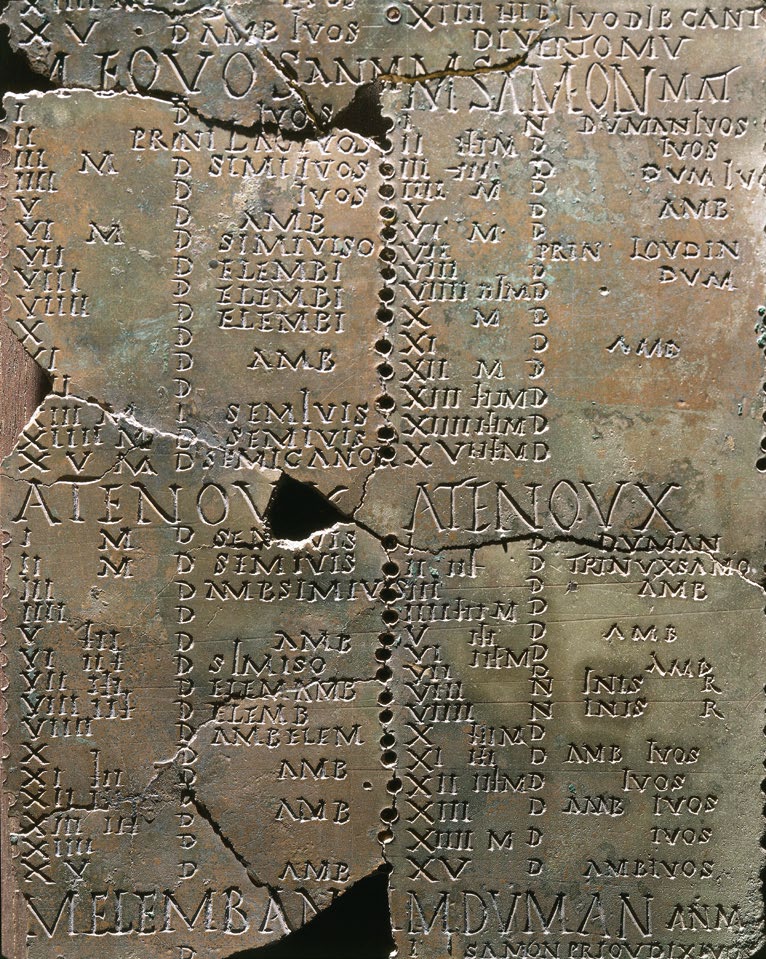

La evidencia arqueológica más concreta sobre el calendario celta es el «Calendario de Coligny» (Ain, Auvernia-Ródano-Alpes, Francia). Esta realizado sobre una placa de bronce a comienzos del siglo II (d. C.), escrito en lengua gala y recoge festividades celtas, no romanas. Tenía como principal función la de «ajustar» los ciclos temporales del sol y de la luna para así marcar el momento de las distintas festividades religiosas celtas. Cada mes recibe una denominación que comienza con la luna de Samonios y señala la festividad de Samon (Samain), y sigue con las lunas de Dvmannios, Rivros, Anagantios, Ogronios, Cvtios, Giamonios, Simivisonnos, Eqvuos, Edrinios, Edrinios, Cantlos, quedando la decimotercera luna aparentemente sin denominación.

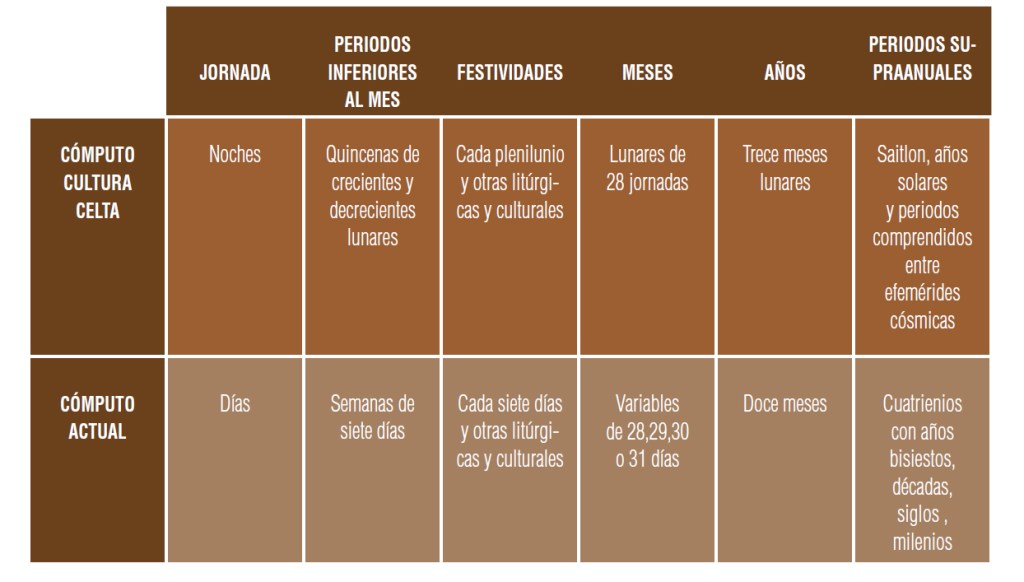

El calendario celta era ante todo un calendario religioso que sacralizaba los ciclos de la vida en una cultura campesina y guerrera profundamente devota. De este modo, es tanto un calendario ritual como un calendario ecológicoambiental y un calendario económico. Está pensado para organizar la vida de la sociedad en función de las condiciones cambiantes del medio natural y de las distintas actividades agrícolas, ganaderas y recolectoras. Era de tipo soli-lunar y se basaba en el cómputo de los ciclos lunares y de las principales efemérides solares, los solsticios y equinoccios. El año tenía dos periodos o «estaciones», una sombría y fría y otra luminosa y cálida, propias de las latitudes donde se había desarrollado esa cultura, el hemisferio norte templado. Estaba compuesto por trece meses lunares (fases lunares u órbitas de la luna alrededor de la tierra) y un periodo de ajuste o «no-tiempo» que coincidía con la fiesta del «Año Nuevo» o Samain.

Las fechas claves del año

Cada mes lunar tenía 28 jornadas (días) que se iniciaban con el anochecer y que tenían su plenitud al amanecer (mediodía). Julio César explica de los galos como «[…] hacen el cómputo de los tiempos no por días, sino por noches, y así en sus cumpleaños, en los principios de meses y años, siempre la noche precede al día». Cada fase lunar formaba una quincena (que sería el equivalente a nuestras semanas), con una quincena oscura (luna en menguante luminoso, desfavorable) y una quincena luminosa (luna en creciente luminoso, favorable) con el periodo de luna llena (tres noches y dos días) entre ambas que se celebraba como momento principal del mes. Estabón describe como «[…] los celtíberos y sus vecinos del norte hacen sacrificios a un dios innominado, de noche en los plenilunios, ante las puertas, y que con toda la familia danzan y velan hasta el amanecer». La luna nueva o «negra» (también tres noches y dos días) era un momento considerado «desfavorable», pero al mismo tiempo «de inicio» y continuidad con el siguiente.

Es muy probable que los solsticios y los equinoccios tuvieran algún tipo de celebración, probablemente más privativa de los especialistas religiosos y los involucrados con los cultos a los distintos dioses. Lo que si sabemos con mayor seguridad es que los solsticios y los equinoccios resultan efemérides muy importantes para establecer el punto, en el transcurrir de la circulación de sol, desde el que situar las fiestas principales o cardinales, añadiendo un determinado periodo temporal (con respecto del periodo lunar) a partir de estas. Y también para situar otras celebraciones rituales concretas dedicadas a cualquier divinidad por algún motivo. Esto puede indicar la posibilidad de que existieran calendarios más complejos, de tipo sagrado (esotéricos), que estaban reservados a los especialistas religiosos y que servían para establecer, a partir de estos, los calendarios rituales ordinarios.

El inicio al año se celebraba con la fiesta de Samain en el comienzo del «periodo sombrío», frío e invernal, (lo que ahora es inicios de noviembre). Esta es la primera de las dos grandes fiestas celtas y es también uno de los principales ejes temporales, junto con Beltaine en el punto opuesto de este eje cardinal. Era la fiesta de los muertos y de la memoria de los antepasados, una fiesta esencialmente de tipo familiar. En la cultura celtica se creía en un Más Allá feliz en el que los espíritus residían por un «tiempo» ya que las almas desarrollaban su existencia a través de reencarnaciones sucesivas. Samain es el momento en el que las barreras de los distintos «mundos» o dimensiones del universo céltico eran especialmente permeables y los espíritus, los seres de naturaleza espiritual y los vivos convivían en un mismo plano. Es por tanto también un momento peligroso y lleno de riesgos.

Le sigue la festividad de Imbolc (actual mes de febrero) relacionada con el inicio de la reactivación de la fecundidad de la naturaleza y con una divinidad femenina denominada Brigit (la luminosa) hija de Taranis (el del trueno, el tronador), el dios supremo del panteón celta. Resulta interesante destacar que esta diosa era la protectora de videntes y curanderos, de los bardos (los poetas cantantes) y también de los artesanos en un momento del año en el que estas actividades eran especialmente importantes en una sociedad recogida en sus «casas de invierno» en las aldeas y pueblos fortificados.

El periodo luminoso se inicia con la fiesta de Beltaine (fuego de Bel o Belenos) a comienzos de mayo, la fiesta del inicio del momento de esplendor de la naturaleza, crecimiento de las cosechas y gran actividad ganadera. También era la fiesta de los especialistas religiosos o druidas. Se caracterizaba por el encendido ritual de fuegos, la erección de postes de madera y la profusa decoración con elementos vegetales. A partir de esta festividad una parte de la población se distribuía por los distintos espacios ambientales residiendo por largos periodos de tiempo en las «casas de verano» para la explotación de las cabañas ganaderas o de los distintos recursos naturales.

Le seguía la fiesta de Lugnasad, (en el actual mes de agosto), una divinidad femenina equivalente a una «diosa madre» o «diosa de la tierra» que es expresión de la propia naturaleza y es también la fiesta de las cosechas. Su denominación se debe a que esta diosa (en la cultura celtica irlandesa se la denomina Tailtiu) era la madre de Lug, dios polifacético que representaba el poder de la luz solar y cuya fiesta se celebraba simultáneamente. El ciclo anual se reiniciaba de nuevo con Samain. Es importante destacar como Imbolc, Beltaine y Lugnasad son festividades relacionadas con divinidades femeninas y con la fertilidad de la naturaleza, las personas y los animales.

Estas fiestas fijas calendáricas y religiosas eran una celebración social esencial y funcionaban también como «asambleas» y «festivales», verdaderas romerías, que se iniciaban al anochecer y se desarrollaban a lo largo de tres noches y dos días. Fiestas como Beltaine o Lugnasad se desarrollaban en los «espacios santuario», enclaves naturales percibidos en esta cultura como lugares de comunicación con las divinidades y los espíritus. Imbolc se celebraría en espacios rituales específicos en los núcleos y Samain en las viviendas familiares y las necrópolis especialmente.

Algunas de las grandes fiestas rituales se celebraban en amplios espacios donde podían reunirse grandes colectivos y muchas familias se desplazaban kilómetros para asistir. Allí se acampaba y se sociabilizaba durante el tiempo que duraba el festejo, del cual el fuego era uno de los principales elementos, señalando el espacio de celebración y sirviendo para hacer los sacrificios, alumbrar, cocinar, calentarse, etc. Se celebraban ceremonias religiosas con sacrificios de animales y cautivos de guerra, reuniones políticas y asambleas de representantes, ejercicios guerreros y también banquetes, música y bailes. Eran los momentos principales de reunión y sociabilidad en esa cultura campesina de asentamientos dispersos por paisajes boscosos y montañosos. La celebración de acuerdos y pactos entre familias y grupos, el establecimiento de noviazgos o la celebración de matrimonios se producían en fiestas del periodo luminoso como Imbolc y Beltaine.

Además de estas festividades, el calendario permitía el desarrollo de otros rituales como los que debían celebrarse, ya fuera de forma programada o por necesidades puntuales, con determinadas divinidades del panteón. En una cultura de momentos y espacios favorables y otros aciagos, la celebración de estas ceremonias debía tener lugar en el momento y el lugar adecuado. En este sentido correspondería a los especialistas religiosos buscar el momento más favorable para celebración del ritual a partir, en cada caso, del discurrir del periodo solar y de la luna. Este tipo de festividades, de las que sabemos muy poco, implicaban también rituales complejos, con sacrificios y ofrendas a las divinidades y probablemente también banquetes y otros actos sociales.

De esta forma, las fiestas del calendario ritual, especialmente las cardinales, distribuían el tiempo anual de un modo equitativo entre momentos de intenso trabajo en el territorio y momentos de forzado recogimiento en los poblados fortificados separados por periodos cortos, pero muy intensos, de celebraciones. Un calendario que permite planificar y organizar la vida religiosa, social, económica e incluso militar de estos pueblos. Y que era concebido como un orden sacro, divino, ya que emanaba de la voluntad de los dioses.

Una de las cuestiones más importantes y transcendentes en relación con el calendario céltico es que expresa, mejor probablemente que ningún otro concepto o fenómeno, la importancia que la cultura celta ha tenido en el desarrollo de la cultura europea. Un examen del calendario ritual cristiano pone en evidencia como esta religión asimiló las principales festividades del calendario celta y una gran parte de sus contenidos cristianizándolos. Fiestas como las de Difuntos-Todos los Santos (Samain), Santa Brígida (Imbolc-Brigit), los Mayos (Beltaine), la Virgen de Agosto (Lugnasad) siguen siendo fundamentales en nuestra herencia cultural y ritual. Y con esto se preservaron las raíces de un fenómeno cultural milenario que aún está vivo en nosotros. Por tanto, no son ellos los que tenían similitudes con nosotros, sino nosotros con ellos: somos sus herederos. Esta continuidad de más de dos milenios de duración solo resulta posible de comprender cuando se admite la enorme importancia que la cultura campesina ha tenido y tiene en el desarrollo de lo que conocemos como «civilización occidental».

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.