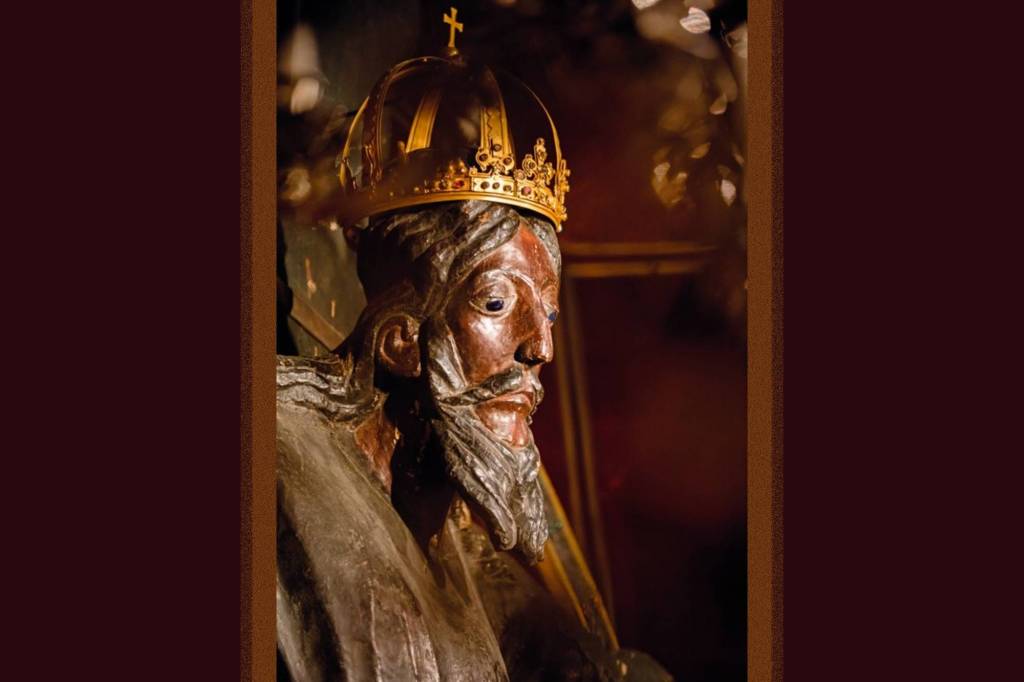

De entre todas las piezas artísticas que se encuentran en la catedral de Burgos, hay una que destaca por su singular y asombrosa historia, el Cristo de Burgos.

En origen ubicado en el Real Monasterio de San Agustín, fue trasladado a partir de la desamortización de 1836 a su actual emplazamiento. Una de sus particularidades es que se encuentra recubierto por una piel de ternera muy dúctil que simula la carne humana y en su interior, a la altura de la llaga del costado, hay una vejiga para alojar un líquido, tal vez sangre que fluiría en el momento de la escenificación de la Pasión.

Asimismo, lleva peluca y uñas naturales. Además, se trata de un crucifijo articulado, un tipo de escultura móvil empleada en el periodo medieval durante la liturgia, especialmente en las celebraciones del Viernes Santo.

Si bien, como se verá, se le otorgan unos orígenes prodigiosos y antiguos, se puede datar hacia el primer tercio del siglo XIV. Fue posiblemente ejecutado en Flandes y regalado al convento burgalés por el mercader Pedro Ruiz de Mingijuán.

A sus pies descansan unos huevos de avestruz, cuya lectura iconográfica se podría vincular a la resurrección.

Una devoción cristiana que llegó a las altas esferas

Desde fecha temprana, las fuentes detallan que fue muy venerado y apreciado, no solamente por los burgaleses sino también por la realeza, la nobleza, la curia eclesiástica y los peregrinos. Puesto que Burgos se encontraba en el Camino de Santiago, se favoreció la expansión de su culto hasta el punto de que, en las guías para los romeros se referenciaba la existencia de este santo crucifijo.

Pero, además, esta talla fue visitada, según recogen las crónicas, incluso por personajes santos, como santo Domingo de Silos, san Julián, san Francisco, santo Domingo de Guzmán, san Pedro Nolasco, Fernando III el santo o san Roque.

Asimismo, en algunos escritos se apuntó la presencia también de san Vicente Ferrer, del rey Sancho IV el Bravo, de Isabel la Católica, de Felipe II y de todos los monarcas de la dinastía de los Austrias que le sucedieron.

Obviamente, muchos de estos escritos exaltaron y subjetivaron la información y, por cronología, varios de estos personajes no podrían haber rezado ante ella. Pero todo esto era un añadido más que formaba parte del halo de misticismo que rodeaba la figura del Cristo de Burgos, imagen a la que se le atribuían capacidades apotropaicas, de protección, y milagrosas.

Por ello, en los documentos legados se especifica que, tanto estos conocidos personajes como el propio pueblo burgalés se dirigían al Cristo de Burgos durante episodios calamitosos como epidemias de peste, sequías o guerras para encontrar tanto consuelo como amparo. Normalmente, para obtener su favor lo sacaban en procesión o en romerías acompañado de un cortejo de fieles.

Las leyendas entorno al Cristo de Burgos

El Cristo de Burgos no solamente es protagonista de esta serie de supuestos milagros y prodigios, sino que también se le atribuyen unos orígenes legendarios.

Según la tradición, el artífice de esta imagen no fue otro que Nicodemo, un judío coetáneo a Jesús de Nazaret que supo reconocer su verdadera naturaleza divina y que, junto a José de Arimatea, colaboró en el descenso y enterramiento del Salvador (envolviendo el cuerpo en telas con especias aromáticas). Nicodemo, tras ayudar a depositar el cuerpo de Cristo en el sepulcro, reprodujo su figura, por lo que el Cristo de Burgos sería, en esencia, casi una copia exacta del mismo Jesús.

Este acercamiento de la talla al prototipo añadía un componente más a su devoción, puesto que ya no solamente era antiguo, sino que había sido ejecutado por un personaje evangélico que conoció a Cristo personalmente.

Pero, además, a todo esto se añade otro aspecto importante, su descubrimiento. Según la milagrosa historia, la imagen fue hallada por unos marineros en un galeón que flotaba a la deriva. Sobre la caja donde se encontraba la escultura había una cartela que instaba a trasladarla a un santuario.

En otra versión, tras el descubrimiento de la talla, fue llevada a un ermitaño que los remitió a ver a un obispo nacido de linaje judío, que les contaría todo lo ocurrido. Cuando fueron a visitarlo, este les esperaba, pues había soñado que un crucifijo, de la misma forma y estatura que el verdadero Cristo muerto en la cruz, llegaría a la costa. El relato termina con la conversión de los cuatro hermanos del obispo y algunos de los prodigios de la milagrosa efigie.

El germen de estas historias se puede rastrear en las de otras célebres imágenes santas como el Santo Volto de Lucca, cuyo hallazgo también incluye la travesía marina y el sueño profético. La segunda parte, la de la conversión, se basa en la leyenda del Cristo de Beirut, un crucifijo elaborado por Nicodemo que fue profanado en una ceremonia ritual por un grupo de judíos que terminan por convertirse al cristianismo.

De hecho, esta última historia es adaptada y difundida en diversas partes de la Península para otros crucifijos milagrosos y atribuidos al mismo Nicodemo, como es el caso del Cristo de Orense, el de Balaguer o el del Salvador de Valencia, que habría remontado las aguas del río Turia tras cruzar el Mediterráneo.

Estas leyendas estaban tan arraigadas y eran tan atractivas que es perfectamente comprensible su difusión por toda la Península, coincidiendo, a veces en un mismo punto, diferentes cultos a imágenes que obraban prodigios. Ejemplo de ello sería la ciudad de Valencia, en la que, además del citado Salvador, se detectan otras dos devociones a Cristos hallados, el del Grao y el del rescate de las monjas de san José en el convento de santa Tecla.

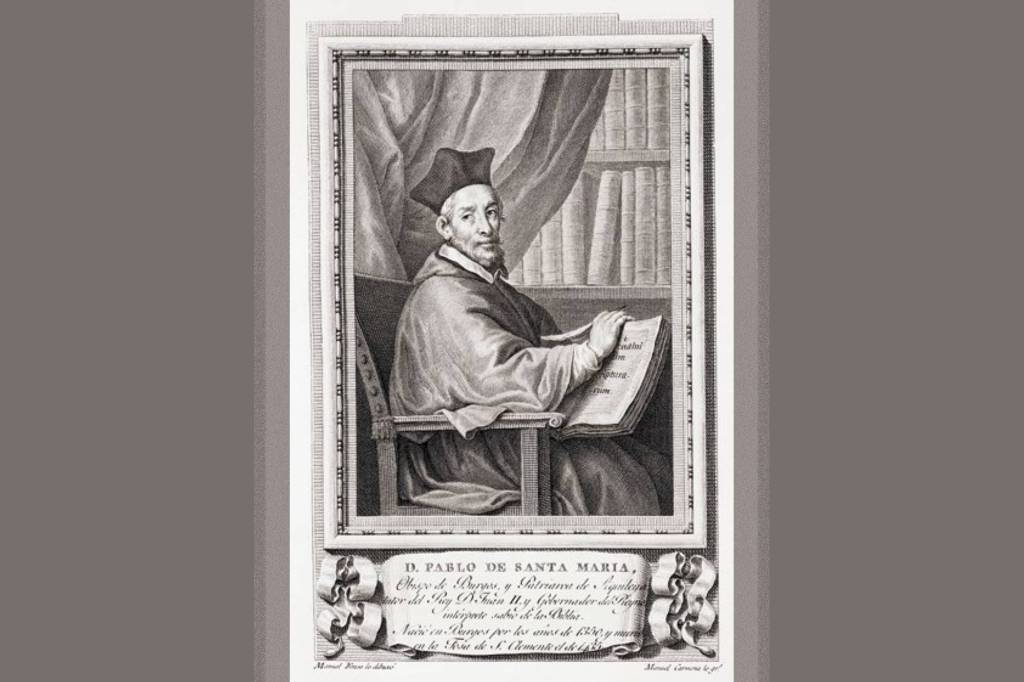

Pero, volviendo de nuevo a la historia del Cristo de Burgos, el desconocido prelado que sueña con el crucifijo podría ser Pablo de Santa María (1350/1355-1435), obispo de la ciudad de Burgos y antiguo judío que se convirtió al cristianismo.

Anteriormente conocido como Selemoh-Ha Leví, Pablo de Santa María era un conocido rabino que apostató del judaísmo y abrazó el cristianismo como consecuencia de los ataques masivos a todas las juderías de la península ibérica en 1391.

Debido al auge del antijudaísmo, los barrios judíos de las ciudades más importantes fueron asaltados y sus moradores forzados a convertirse al cristianismo. Pablo de Santa María no solamente abandonó las prácticas judaicas, sino que su conversión, totalmente sincera, lo llevó a convertirse en obispo de Burgos.

Sin embargo, no es cierto que cuatro de sus hermanos se convirtiesen y llegaran a ser obispos como él, tal y como estipula el relato de la imagen santa, aunque sí lo hicieron dos de sus hijos: Gonzalo de Santa María (1379-1448), en las sedes de Plasencia y Sigüenza, y Alfonso de Cartagena (1384-1456), que lo sucedió como cabeza de la diócesis de Burgos. Fue este el encargado de realizar la primera colección de milagros del crucifijo de la catedral de Burgos en 1454, a petición del rey Juan II.

La fama de los prodigios atribuidos a esta talla era tal que hasta el mismo monarca se interesó y pidió al obispo Alfonso de Cartagena que investigara la veracidad de dichos hechos para así poder regularizar su culto.

Durante el periodo medieval, las imágenes religiosas fueron tema de debate por los propios teólogos cristianos, precisamente por las capacidades sobrenaturales que se les concedían a algunas de ellas. Si bien esto no parece un asunto peligroso, en realidad sí lo era, pues los fieles podían llegar a cometer idolatría, es decir, a confundir la obra artística con el prototipo, el personaje divino, fuera este un santo/a, la Virgen, Cristo o Dios. Así, esta confusión derivaría en pecado al convertir esas imágenes en objetos de adoración, culto que quedaba reservado para la divinidad.

Por ello, la investigación de Alfonso de Cartagena debía entenderse, no como un boicot a la fe del Cristo de Burgos sino como un intento de controlar una devoción y notoriedad que estaba bien extendida. La popularidad de su advocación tenía, ya desde la Baja Edad Media, una gran difusión y enorme arraigo por toda la Península; es más, con la colonización del territorio americano, su culto se propagó hasta allí.

A todos estos relatos milagrosos se debían sumar las caracterizaciones teatrales comentadas, una serie de atributos que intentaban humanizar la figura como la articulación, la piel, las uñas o el sangrado. Estas particularidades pretendían acercar la obra a los devotos y dar una falsa imagen de vida a la talla.

De esta manera, se entiende el recelo de las autoridades religiosas ante este tipo de representaciones, que podían rivalizar con el culto a la divinidad. Ya no solamente se contemplaba el poder propagandístico de las efigies religiosas, sino que también se vigilaban sus capacidades sugestivas.

Las imágenes debían ser una herramienta para la devoción, una ayuda para la comunicación entre el fiel y Dios, no un sustituto. No obstante, la proliferación de los portentos que obraba el Cristo de Burgos y la difusión de su culto atestiguan que, a veces, la línea que separaba lo material y lo divino era difusa.