Situado en la zona noreste de la Alhambra, en los extramuros de la imponente fortaleza que corona la Sabika, la colina roja de Granada, se alza el emplazamiento de descanso de los príncipes de la dinastía nazarí: el Generalife.

Dicho conjunto arquitectónico y sus íntimos jardines formaron antaño un espacio independiente a los pies del Cerro del Sol, que quedaba separado de la Alhambra por un barranco. Toda esta zona estuvo perfilada por una serie de conjuntos palaciegos escalonados entre la vegetación de la propia orografía del terreno, de los cuales únicamente se conserva en la actualidad el Generalife.

Gracias a los elementos decorativos más antiguos, ha sido posible datar su trazado y sus muros de finales del siglo XIII, siendo su comitente el segundo sultán de la dinastía nazarí, Muhammad II (1273-1302). Posteriormente, en el año 1319, la obra fue reformada por Ismail I, el primer sultán de la dinastía safávida.

Jardines y fuentes del Generalife

Con un significado etimológico variado, la denominación del Generalife se ha traducido generalmente como «Huerta del Rey» o, en palabras de Hernando de Baeza, «la más noble y subida de todas las huertas», recibiendo incluso el apelativo de «Trono de Granada» por el poeta del siglo XIV Ibn Zamrak, cuyas composiciones decoran fuentes y muros de la Alhambra.

La construcción del Generalife fue posible gracias a la Acequia Real, también llamada la Acequia del Sultán (al-sāqilla al-Sultān), el canal medieval que suministró agua a las fuentes, albercas y jardines de la Alhambra durante más de tres siglos. El agua se convirtió en el elemento indispensable para la creación de las construcciones nazaríes, no únicamente por razones vitales de subsistencia, de higiene o vinculantes a la práctica religiosa, sino también debido al método constructivo propio de la arquitectura andalusí, fundamentado en la técnica del tapial, que demandaba grandes cantidades de agua para mezclar con tierra.

Gracias a este suministro constante, el Generalife puede calificarse como un verdadero oasis, mucho más exuberante en sus orígenes que la propia Alhambra ya que, en las excavaciones realizadas, se ha podido comprobar cómo la organización urbanística de esta dejaba poco espacio para zonas ajardinadas. Un contraste visual con el espacio de la Huerta del Rey, donde el elemento arquitectónico es casi anecdótico.

Los príncipes granadinos de la dinastía nazarí pasearon entre las grandes extensiones de huertas y jardines, que presentaban una organización propia del mundo musulmán: diferentes especies de plantas cultivadas conjugaban su presencia con superficies de huertas de verduras con multitud de árboles frutales. La construcción escatológica del Más Allá musulmán ha sido descrita con diferentes nombres ligados al mundo de los jardines: jardines eternos (Yannat al-khuld), jardines de la dicha eterna (Yannat al-‘adn), jardines de la morada (Yannat al-ma’wá), jardines del placer (Yannat al-na‘īm) o el jardín (al-Yanna), la referencia más utilizada en el Corán.

El paraíso musulmán se asocia con «los jardines por los que corren los ríos» (Corán 5: 85), de apariencia frondosa, con una atmósfera umbría y con abundantes especies vegetales como la parra, la palmera y el granado (Corán 55: 68), que crecen entre pabellones ricamente decorados. Los jardines del Generalife encarnaron el idílico paraíso celestial musulmán con un aura de recogimiento y soledad que distaba mucho de la bulliciosa Alhambra.

Unos jardines que se inspiraron en la tradición persa, donde el paraíso vegetal —término que procede del persa pari, alrededor, y daeza, muro— se caracterizaba por ser un espacio amurallado proyectado como privado y para uso exclusivo de la realeza.

Por ello, quizá sería mucho más apropiado denominar al Generalife la almunia nazarí, la huerta o patio de recreo donde los monarcas podían descansar en soledad y en íntimo contacto con la naturaleza, manteniendo la tradición de las dinastías persas de pabellones organizados en sistema de terrazas que permitían una vista general de todo el conjunto, como lo fueron antaño los jardines colgantes del rey Nabucodonosor en Babilonia.

La sobriedad arquitectónica del Generalife

El diseño del recinto monumental de la Alhambra responde directamente a la triple funcionalidad que presentó hasta el siglo XIX: fortaleza militar, ciudad palatina para la familia real y ciudadela civil que abastecía todas las necesidades del palacio nazarí.

En cambio, el espacio del Generalife presenta una destacada sobriedad arquitectónica que se centra en dos pequeños patios de entrada, con una edificación de tipo rural, y otros dos patios de mayor extensión y decoración en los que se sitúan los diferentes pabellones y unidades habitacionales. Entre los escasos muros existentes se definen y encierran los frondosos jardines.

Contrariamente a lo que se podría pensar, el espacio delimitado del Generalife no se debe a una imposición inmanente a la cultura islámica, sino que, ante la gran extensión de terreno disponible, se prima la privacidad y el recogimiento.

Por su parte, los arquitectos occidentales habrían planificado grandes extensiones para ser transitadas por los paseantes, custodiados por altos árboles, que permitieran el paso de la familia real junto con toda su corte mostrando su magnificencia. En su lugar, los jardines del Generalife se proyectan siguiendo la estela histórica persa y confieren a la antesala del giardino segreto renacentista posterior una tipología de jardín cerrado, generalmente con muros, que se convirtió en topos literario en la tradición cristiana medieval.

En la Huerta del Rey no hay grandes avenidas, sino que el espacio se compartimenta en pequeñas parcelas aisladas mediante setos sin ninguna pretensión de monumentalidad, por cuyos laberínticos caminos apenas caben dos personas juntas. Tampoco hay grandes vistas abiertas al horizonte, sino que las perspectivas son limitadas y, para observar una panorámica de todo su esplendor, se debe acceder a la parte más elevada.

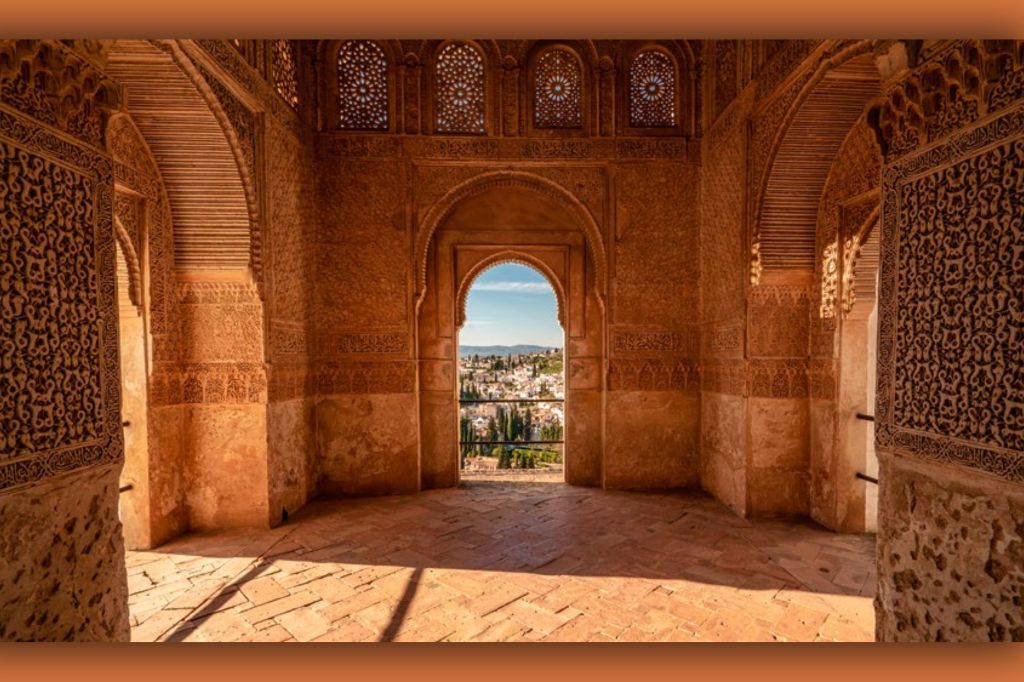

Algo similar ocurre en el interior de la escasa arquitectura existente; la pretensión de la contemplación individual abre pequeñas estancias y galerías donde cabe un número reducido de personas, que cohabitan con miradores accidentales que rompen el esquema íntimo para abrir una ventana al horizonte granadino, enmarcando la vista en arcos de intradós festoneado y lobulado.

El empleo de materiales pobres y la sobriedad de los exteriores arquitectónicos, características del arte nazarí, contrastan con la profusa decoración ornamental de sus interiores, en los que la policromía cobrará un papel fundamental en la experiencia estética.

Pese a la sencillez e intimidad de sus jardines, aparece velado un estricto control de la naturaleza que crea diseños geométricos que se conjugan con el color que mana de la propia vegetación y los paneles de yesería, pero también en armonía con la fragancia constante de las flores. Todo ello armonizado por el agua, un elemento vivo cuya presencia es constante y traspasa los límites de la mera ornamentación.

La entrada principal del Generalife

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, el Generalife ha sufrido muchas modificaciones desde sus orígenes, y una buena prueba de ello es la delimitación de su acceso principal.

Antaño, el monarca nazarí podía ir a su lugar de retiro personal desde el Patio de los Leones de la Alhambra atravesando la puerta situada en el ángulo sudeste. Cruzando la zona del Partal, debía dejar atrás la puerta situada en la actual Torre de los Picos para sortear el barranco que separaba la Alhambra de los palacios ajardinados de descanso. La entrada al Generalife se iniciaba con una subida a través de un callejón empedrado, cercado por dos altos muros de argamasa y conocido como el «camino medieval». El callejón en pendiente tiene un segundo tramo que finaliza en dos pequeños y sencillos patios, que a su izquierda tienen una puerta con un arco de escayola por la que se accede a los Jardines Bajos del Generalife. El patio largo y estrecho está dividido en su centro por una acequia de agua que fluye de este a oeste.

Hace aproximadamente dos siglos, el acceso tradicional del Generalife fue modificado por otra vía que le confiere un carácter más orgánico. La entrada actual se sitúa en el noreste del Cerro del Sol, de modo que el visitante accede a la Huerta del Rey desde la zona más llana del barranco. Inicia el camino de ascenso hasta la cumbre ajardinada a través de un paseo custodiado, a cada lado, por una hilera de cipreses con un alto efecto escenográfico, propio de las grandes avenidas de los jardines renacentistas. Este nuevo matiz se desliga del espíritu íntimo y reservado que le confería el antiguo camino islámico.

Esencia nazarí en los patios del Generalife

El camino de ascenso por la colina de la Huerta del Rey se realiza a través de diferentes patios o jardines con una clara tipología persa. El antiguo camino medieval y el paseo de los cipreses culminan en el Patio de la Acequia, cuya denominación es moderna, en alusión al canal Real que cruza su centro.

De forma rectangular y estrecha, 48,70 m por 12,80 m, el canal divide longitudinalmente el patio, y sus bordes están inundados de surtidores de agua que crean figuras serpenteantes en el aire. Ambos extremos de la acequia culminan en dos tazas de piedra con bordes lobulados. El muro largo oriental colinda con los Jardines Altos y en el muro opuesto se extiende una arquería de dieciocho arcos ligeramente apuntados que miran a los Jardines Bajos.

Los arcos centrales de la galería dan lugar a un pequeño mirador que hasta 1922 permaneció tapiado, y con ello su rica ornamentación. En la actualidad, se accede a la torre mirador, conocida como el Mirador de Ismail, a través del arco central de la galería. La riqueza en la ornamentación de este espacio es singular, ya que todos sus muros están revestidos con amplios paneles de yeserías que combinan a la perfección las formas geométricas con el ataurique característico del arte islámico.

Debido a reformas posteriores que cubrieron sus muros, la yesería original se ha conservado en perfectas condiciones, mostrando los vestigios de policromía prácticamente intactos. Los paneles, restaurados y conservados en la colección del Museo de la Alhambra, articulan su decoración a través de bandas horizontales epigráficas (en las que destaca el lema de la dinastía nazarí: ¿Solo Dios es vencedor?), motivos geométricos complejos y cenefas con abundante vegetación. Todo el despliegue visual de luces y sombras sobre el yeso se completa con la capa pictórica que se conserva. Los pigmentos principales de la paleta cromática empleada son rojo (obtenido de la almagra), verde, azul y negro.

El lado septentrional del Patio de la Acequia está formado por un pórtico de cinco arcos que sirve de antesala a una construcción de dos pisos en armonía con el entorno vegetal. Las edificaciones decretadas por la Reina Católica, en 1494, flanquearon el pabellón islámico desligándolo del contexto y sentido mesurado original. Los interiores están ricamente decorados con mocárabes de yeso en sus bóvedas y sebkas de rombos calados de escayola en las albanegas de los arcos.

A través de una puerta de construcción moderna, situada en el pabellón septentrional, se accede a un jardín en una parata superior: el Patio de la Sultana. La leyenda cuenta que uno de los cipreses milenarios del jardín fue testigo de un amoroso encuentro entre una reina granadina y un caballero abencerraje, que provocó enfrentamientos sangrientos entre las familias. En este patio de planta rectangular prevalece el agua sobre la vegetación: presenta una alberca con planta en forma de U en todo su espacio central, con otra cuadrada más pequeña y posterior en el interior. El estrecho pasillo circundante conduce a unas escaleras de construcción decimonónica para acceder a la zona más alta del Generalife.

La terraza más elevada conforma los Jardines Altos de la almunia de descanso con un trazado más moderno, pero a su vez conserva la Escalera del Agua, la construcción más antigua del conjunto palaciego. La escalinata se compone de tres tramos, delimitados por descansillos circulares con fuentes y surtidores en el centro, y está custodiada a cada lado por una barandilla de piedra, con un canal en la parte superior por donde discurre constantemente el agua de la Acequia Real.

El conjunto arquitectónico del Generalife se ha convertido en uno de los principales exponentes del antiguo concepto musulmán de jardín. Pese a todas las modificaciones sufridas posteriormente, todavía sus caminos recuerdan la esencia nazarí.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.