Tras los años de gobierno de Yusuf I, ocupó el trono su hijo Muhammad V que reinó en Granada entre 1354 y 1359, momento en que le fue arrebatado el trono por su medio hermano Ismail II. Ante esta situación, el sultán se refugió en la corte meriní de Fez y, en 1362, pidió ayuda al rey Pedro I de Castilla, de quien había sido vasallo, para recuperar el trono.

Gracias a las buenas relaciones con el monarca castellano, y debido a que en ese momento el sultán del reino de Granada había dejado de pagar las parias a Castilla para pagarlas al rey Pedro IV de Aragón —con quien Pedro I mantuvo una constante pugna que desembocó en la denominada Guerra de los dos Pedros en 1356 —, el rey de Castilla decide ayudar a Muhammad V preparando una ofensiva que le permitiría recuperar el trono de Granada ese mismo año. Así, en 1362, durante estos preparativos, Muhammad V tuvo acceso a las obras que el rey castellano estaba realizando en el palacio del Alcázar de Sevilla, lo que determinará muchas de las soluciones arquitectónicas de sus obras en la Alhambra.

Tras el éxito de la ofensiva de Muhammad V y Pedro I, el segundo reinado del sultán nazarí comenzó en 1362, perdurando hasta 1391, siendo uno de los más longevos del Reino Nazarí de Granada. En él tuvieron lugar importantes logros políticos, entre los que se encuentran la conquista de Algeciras a los cristianos en 1369, mencionada en dos de sus principales obras de la Alhambra, y la recuperación de Gibraltar de manos de los meriníes en 1374. Sin embargo, lo más destacado de su gobierno fue su actividad edilicia, siendo uno de los reinados donde se llevaron a cabo más construcciones dentro y fuera de la Alhambra, debido al gran interés del sultán por la arquitectura.

Obras en el Palacio de Comares de la Alhambra

Así pues, datan de esta época la decoración de ambas fachadas de la Puerta del Vino, así como la construcción del nuevo Mexuar, su oratorio y su fachada, además de la monumental fachada del Palacio de Comares, la culminación de las obras en el Patio de los Arrayanes y en la Sala de la Barca, la construcción en su totalidad del Palacio de los Leones, el desaparecido Palacio de los Alixares, y el Maristán, situado este en el barrio de Axares, en la otra orilla del Darro.

Debido a la temprana muerte del sultán Yusuf I, el Palacio de Comares de la Alhambra había quedado inconcluso, encargándose de terminar las obras su hijo Muhammad V. Uno de los trabajos más monumentales llevados a cabo por este sultán fue la gran fachada de acceso al palacio, abierta al angosto Patio del Cuarto Dorado, construida para conmemorar el triunfo nazarí en la mencionada batalla de Algeciras en 1369.

Esta fachada cuenta con una composición tripartita, de tres calles y tres cuerpos, inspirada en la fachada del Palacio de Pedro I en el Alcázar de Sevilla, abierta al Patio de la Montería. En el primer cuerpo se abren dos accesos adintelados que permiten, por un lado (el izquierdo), el acceso a varios recodos que desembocan en el Patio de los Arrayanes, y, por otro (el derecho), el ascenso a las estancias del piso superior del Palacio de Comares. El segundo cuerpo está reservado a la decoración a base de elementos geométricos y de ataurique, que inunda toda la fachada, siguiendo el principio del horror vacui, mientras que en el tercer cuerpo se abren los vanos angrelados cubiertos con celosías de las estancias superiores, siendo geminados los de las calles laterales, mientras que el central es simple. En los alfices que enmarcan los arcos se repite el lema nazarí con caligrafía cursiva, inundando toda la fachada.

En su parte superior, remata con un friso de muqarnas, y está protegida por una gran cornisa de madera, en cuyo arrocabe discurre un interesante poema en el que la propia arquitectura habla de sí misma y se personifica, esperando al sultán nazarí. En el texto se alude al triunfo nazarí en la batalla de Algeciras, mencionando la persona de Muhammad V, acompañado de un mensaje de exaltación del soberano.

De gran interés resulta la terminación de las obras en el Patio de los Arrayanes, también conocido como Patio de la Alberca o Patio de Comares. En este patio de la Alhambra se hace referencia al gran poder del soberano como mecenas de la arquitectura, incluyendo en su pórtico norte un poema en el que se menciona nuevamente el triunfo en la batalla de Algeciras. El elemento principal que lo compone es la gran alberca rectangular situada en el centro, marcando el eje norte-sur de orientación del palacio, y reflejando en ella los pórticos de los lados menores del patio, organizados a partir de siete arcos angrelados, destacando el central, enmarcados con alfiz y decorados en su parte superior con paños de sebka. Los arcos se disponen sobre esbeltas columnas de mármol, con capiteles cúbicos característicos de la época nazarí; exceptuando los del arco central, que son de muqarnas. En este patio, la estética del reflejo (íntimamente ligada a la estética de la luz, tan presente en el arte islámico) tiene una gran importancia. Así, la alberca se convierte en protagonista, ya que en ella se reflejan la luz y la propia arquitectura: el pórtico y la gran torre que alberga el Salón del Trono de Comares.

El Salón del Trono de Comares, construido en época de Yusuf I, es el símbolo del poder nazarí, centro del reino, y está ubicado en el interior de la mayor de las torres construidas en la Alhambra, de aspecto muy robusto, símbolo del triunfo militar. Sin embargo, su reflejo en el agua de la alberca crea una sensación de movimiento y de inmaterialidad, que, interpretado desde la estética islámica, recuerda al espectador que el mundo y las obras de los hombres, así como los poderes terrenales, no son eternos, sino que son finitos y banales, frente a la eternidad de Dios, que es el único que permanece.

Construcción del Palacio de los Leones

La obra más importante realizada por Muhammad V en la Alhambra, símbolo de su propia persona, es el Palacio de los Leones o Palacio del Jardín Feliz (Dār Riyād al-Sa‘īd, en árabe).

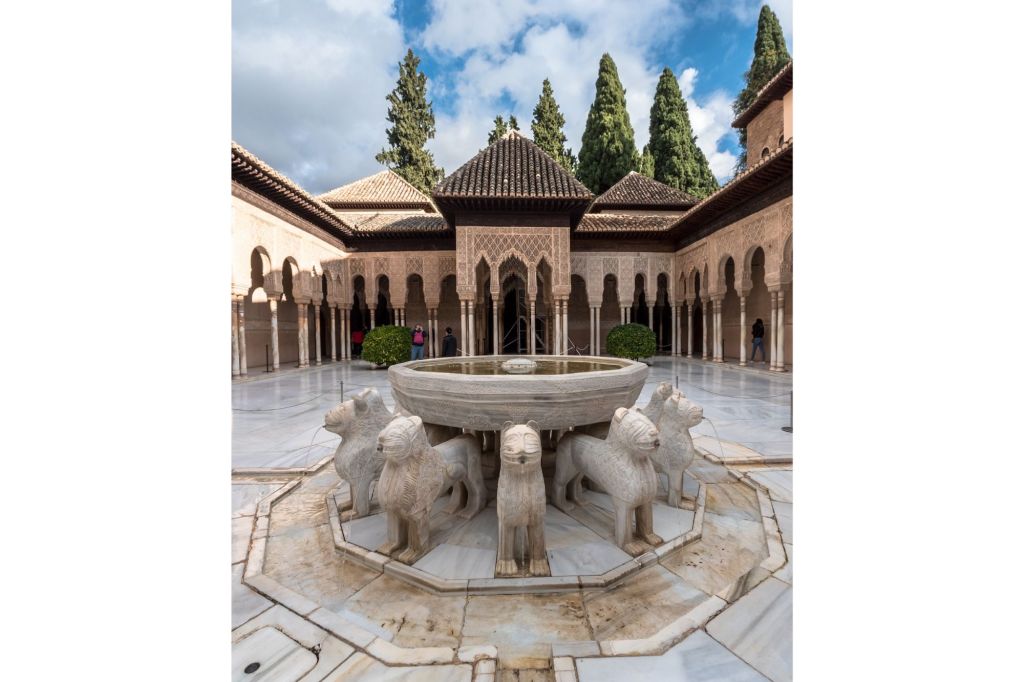

El palacio está organizado en torno a un patio central, siguiendo la tipología de riyād, es decir, un patio de crucero, dividido en cuatro por los andenes que se cruzan en el centro, lugar reservado para una fuente con doce leones surtidores. De esta fuente parten cuatro canalizaciones hidráulicas que discurren por los andenes y que desembocan en otras fuentes de menor tamaño localizadas en la parte central de las salas más importantes (ubicadas al norte y al sur del palacio), y en los templetes de los lados menores del patio. Para estos templetes no se han encontrado precedentes en la arquitectura islámica occidental, aunque desde su localización en el Palacio de los Leones de la Alhambra pueden verse en otras construcciones posteriores, como el patio de la Mezquita al-Qarawiyyīn de Fez, donde los templetes para las abluciones realizados en el siglo XVI se inspiraron en los de la Alhambra.

La simbología de este patio está relacionada tanto con una interpretación religiosa como con cuestiones políticas ligadas a la persona del sultán nazarí. Centrándonos en la interpretación religiosa, la tipología de riyād se ha relacionado con la materialización del Jardín del Paraíso en la Tierra, aquel «jardín por cuyos bajos fluyen arroyos» tantas veces repetido en el texto coránico. Esta idea se enfatiza aún más si tenemos en cuenta que son cuatro las canalizaciones que parten de la Fuente de los Leones, y que estas parecen identificarse con los cuatro ríos del Paraíso mencionados en el Corán: el río del agua, el río del vino, el río de la leche y el río de la miel.

En lo que se refiere al alzado del patio, también puede hacerse una interpretación relacionada con el Jardín del Paraíso: este se dispone sobre 124 columnas de mármol dispuestas con gran complejidad, ya que aparecen de forma aislada, por parejas, en grupos de tres o incluso en grupos de cuatro. Se caracterizan por contar con fuste muy fino de gran esbeltez, rematado con los característicos capiteles cúbicos nazaríes. Sobre estas se elevan paños decorativos tallados en yeso, donde se abren los arcos cairelados y de muqarnas, sobre los que se disponen los paños de sebka calados. De este modo, se crean varios juegos de luces y sombras, dando una sensación de arquitectura etérea, como si volara sobre las columnas. En relación con la simbología del Paraíso anteriormente aludida, Cynthia Robinson ha interpretado esta composición de los pórticos como un jardín arquitectónico, en el que los fustes de las columnas se identifican con los troncos de los árboles, los arcos con las ramas, y los paños de sebka calada con las hojas que dejan pasar la luz entre ellas.

Pero, por otra parte, el patio y todo el palacio tienen una importante simbología política, cuya manifestación última se materializa en la Fuente de los Leones, donde la taza central está rodeada por doce leones surtidores, que han sido interpretados como los guerreros del sultán nazarí, sobre los que recaen los bienes del soberano, materializados en el agua de la fuente. Con esta representación, se incide en la idea del poder del sultán nazarí y la abundancia de su reino en Granada.

Pero, por otro lado, la Fuente de los Leones ha sido interpretada como un elemento de claro carácter legitimador, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias específicas del reinado de Muhammad V, a quien le fue arrebatado su trono, recuperándolo tres años más tarde. Esta idea legitimadora se recoge en el poema que discurre por la taza de la fuente, en el que se menciona explícitamente el poder del soberano y la herencia legítima.

De este modo, con la construcción de este palacio y su patio, Muhammad V se presenta, por un lado, como heredero legítimo del trono nazarí, y, por otro, como poderoso soberano de Granada que garantiza la riqueza y la abundancia en su reino, una abundancia que puede ponerse en relación con la del propio Jardín del Paraíso representado en su arquitectura.

En relación a la composición del patio, destacan en ella dos aspectos: el primero, el hecho de estar porticado en sus cuatro lados, elemento inusual en los precedentes de la arquitectura áulica del Islam occidental, donde los pórticos suelen situarse en los lados menores del patio. El segundo aspecto a destacar es la complejidad de la composición, pudiendo contarse con hasta cinco ejes de simetría diferentes, como ha analizado José Miguel Puerta Vílchez, desarrollándose un sistema especular de la arquitectura.

El corazón del Palacio de los Leones de la Alhambra

La sala más destacada del Palacio de los Leones de la Alhambra es la Sala de Dos Hermanas, situada al norte del patio. Está concebida como un palacio en miniatura, como si se tratase de un pequeño patio cubierto por la espectacular cúpula de muqarnas, siendo esta la más grande de las conservadas de época nazarí. Esta gran cúpula octogonal, similar a la estrella de ocho puntas que cubre la Sala de los Abencerranjes en el sur del palacio, ha sido interpretada por Oleg Grabar como la representación de un gran firmamento. A esta qubba con surtidor en el centro se abren a los lados diversas alhanías y otras salas, entre las que destaca el denominado Mirador de Lindaraja.

Hasta la aparición de un texto de Ibn al-Jatib de 1362, en el que se narra cómo Muhammad V ubicó su trono en el Mexuar para la celebración de la fiesta del Mawlid de ese año, se pensaba que este se ubicaba en este pequeño espacio del Palacio de los Leones. No obstante, esto no es óbice para que el Mirador de Lindaraja cumpliera esta función en otras ocasiones. De hecho, en este caso, la metáfora de la luz divina que inunda al soberano, utilizada con anterioridad por el sultán Yusuf I en su gran Salón del Trono de Comares, llegaría a su máxima expresión en el Mirador de Lindaraja con la armadura calada, cubierta con vidrios de colores, utilizada para cerrar este espacio, creando una atmósfera de gran simbolismo donde el poder divino y terrenal se fundirían en la figura de Muhammad V.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.