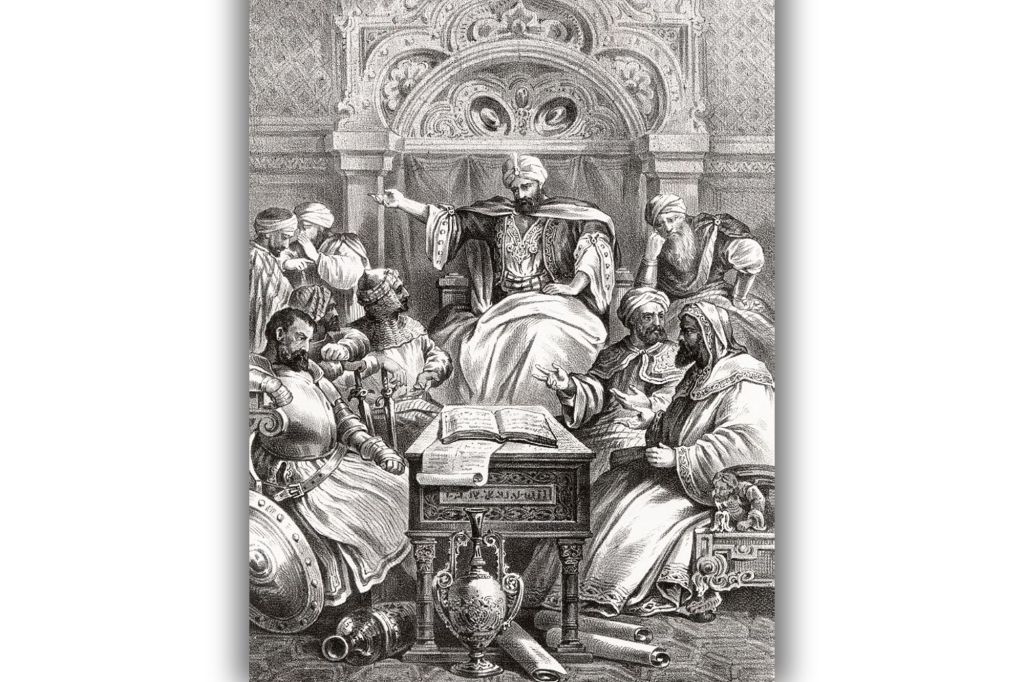

Con la proclamación del califato de Córdoba, por parte de Abd al- Rahman III, en el año 929, la ciudad se convirtió en el centro de un nuevo Estado que rivalizaría en importancia política y religiosa con el califato abasí, con capital en Bagdad, por un lado, y, por otro, con el califato fatimí establecido en el Mediterráneo.

La creación de este nuevo Estado Califal hizo crecer la importancia de Córdoba como capital de los omeya, viéndose necesario realizar una serie de obras de adaptación en su mezquita aljama. Las realizadas inmediatamente después de la proclamación del califato corrieron a cargo del primer califa, Abd al-Rahman III y se limitaron a aumentar el patio de la mezquita, que tras la expansión realizada por Abd al-Rahman II había quedado muy desproporcionado en relación a la nueva sala de oración.

Durante las obras de ampliación del patio, se construyeron los riwāq-s o pórticos laterales, además de un nuevo alminar que sustituiría al primitivo minarete de época emiral erigido por Hisham I.

Por último, se procedió a la construcción de un muro de contención reforzando la fachada hacia el patio de la sala de oración, que experimentaba importantes fallos estructurales ocasionados por los graves problemas de cimentación de la primitiva mezquita de Córdoba.

Innovación y continuidad se unen en la mezquita del califato de Córdoba

Será durante la época del califa al-Hakam II cuando se lleve a cabo la expansión más suntuosa de la aljama de Córdoba, entre los años 960/961 y 965, respondiendo a las mismas proporciones de la mezquita primigenia, edificada en tiempos de Abd al-Rahman I: en ella se mantuvieron las once naves originales en que estaba dividida la sala de oración, ampliándose hacia el sur en el mismo número de tramos (doce) con los que contaba la primera mezquita emiral.

Los nuevos trabajos provocaron la destrucción del muro de quibla y el mihrab de la ampliación de Abd al-Rahman II, para construir uno nuevo que sustituyera al anterior en la nueva quibla, que por su gran calidad artística, junto con el espacio de la macsura (lugar acotado frente al mihrab reservado al califa durante la oración comunitaria del viernes a mediodía), se ha convertido en la máxima representación del arte omeya en al-Ándalus.

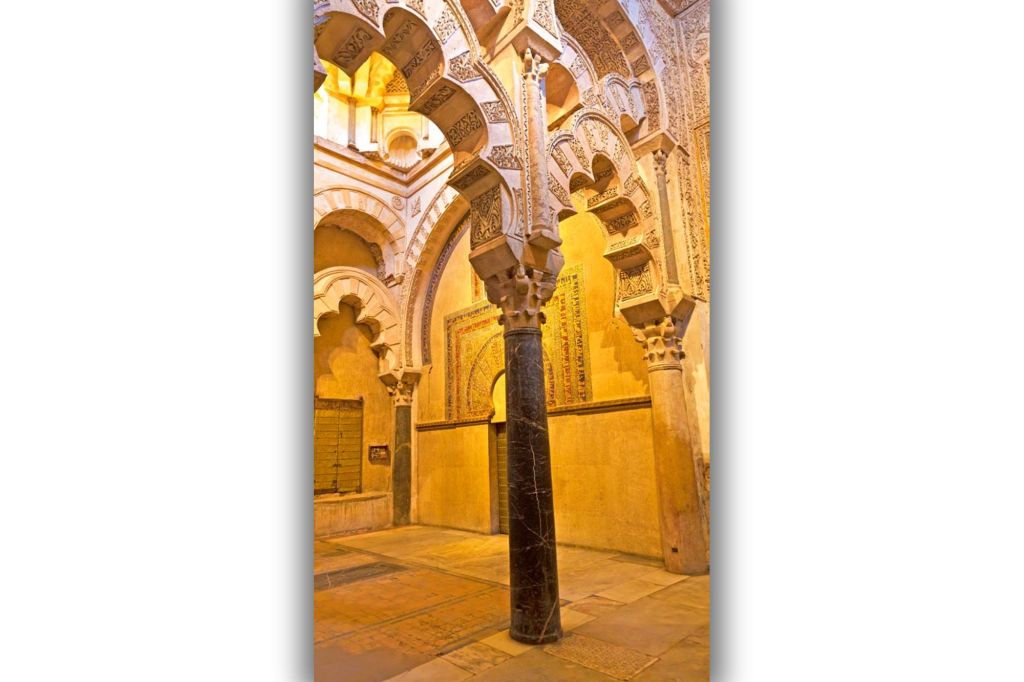

En el conjunto de la sala de oración se mantuvo una unidad estilística con las fases anteriores del edificio, utilizando la característica estructura de entibo cuyos arcos presentan la inconfundible alternancia roja y blanca en el dovelaje, siendo de herradura sobre columnas los de la parte inferior y de medio punto sobre pilares los de la parte superior.

En el caso de los arcos inferiores, las columnas fueron realizadas ex profeso para la ampliación de al-Hakam II, a diferencia de las etapas anteriores, en las que los soportes habían sido mayoritariamente reutilizados de los edificios romanos y visigodos de la aljama de Córdoba. Estas columnas alternan sus fustes en colores rojo y negro, del mismo modo que la disposición presente en el Salón de Abd al-Rahman III (también conocido como Salón Rico) en Medina Azahara.

En el caso de los capiteles, resultan también muy homogéneos, siendo todos ellos del tipo denominado capitel de pencas, tipología que tendrá una amplia repercusión posterior en la arquitectura andalusí. Bajo los pilares de los arcos superiores, disimulando la unión con el soporte inferior, se utilizaron modillones de rollos, que ya habían sido empleados en la sala de oración de Abd al-Rahman I, pero, a diferencia de estos, los de la nueva ampliación aparecen divididos en dos partes por una franja central.

Frente a la continuidad estilística del conjunto de la sala de oración, las principales novedades de al-Hakam II se localizan en la zona del muro de quibla. Este muro responde al esquema de una doble quibla, ejemplo poco común en la arquitectura islámica, que cuenta con un precedente en la mezquita de Medina Azahara.

La utilización de la doble quibla ha sido interpretada como un recurso para aislar al soberano y magnificar su persona, de tal modo que permitía la disposición de un corredor que comunicaba la zona de la macsura a través de un acceso situado a la derecha del mihrab con el alcázar omeya, localizado frente al lado oeste de la mezquita de Córdoba; la comunicación entre ambos edificios se realizaba a través de un sabat o cobertizo que atravesaba la calle en altura.

La presencia de la doble quibla permitía, igualmente, la localización a la izquierda del mihrab de una cámara donde guardar el tesoro de la mezquita, denominada bayt al-Māl.

La luz, principio fundamental en la remodelación de la mezquita de Córdoba

Entre ambos espacios se situaba el mihrab, nicho horadado en el muro de quibla en la nave axial de la sala de oración; con la ampliación posterior en tiempos de Almanzor, el mihrab quedará descentrado ya que, debido a su gran riqueza ornamental, se decidió conservarlo.

Este lugar forma una unidad con la macsura, que se extiende por las tres naves frente a las portadas del sabat el mihrab y el bayt al-Māl, de tal modo que, unido con la nave axial, conforma una planta en forma de T, cuyo precedente hay que buscarlo en la Gran Mezquita de Qayrawān, que tendría como finalidad resaltar la importancia del lugar más sagrado y destacado de la mezquita.

La planta en forma de T culmina en el primer tramo de la expansión de al-Hakam II, en el lugar donde se ubicaba anteriormente el mihrab de la ampliación de Abd al-Rahman II, espacio comúnmente conocido como Capilla de Villaviciosa.

Para dignificar este espacio del anterior mihrab y ponerlo en relación con la macsura, haciendo visible esta forma de T no solo en planta, sino también al interior, se cubrió este lugar con una gran cúpula, del mismo modo que lo están los tres tramos que conforman la macsura.

Estas cuatro cúpulas provocan la entrada de una gran cantidad de luz en estos lugares, que contrasta con el ambiente en penumbra del resto de la sala de oración. Este tratamiento de la luz, para nada casual, está íntimamente relacionado con la estética de la luz, principio fundamental en el arte islámico, donde la luz se convierte en símbolo de la divinidad, como se manifiesta en varios fragmentos coránicos. Con este recurso se resalta la mayor importancia de estos espacios, estando ligado también a la manifestación del poder del califa.

Decoración bizantina en las bóvedas de la mezquita de Córdoba

Las cuatro cúpulas no tienen una función constructiva sino ornamental y responden a un mismo esquema, denominado bóveda califal, en el que los nervios no se cruzan en el centro, dejando este espacio libre para la colocación de una cúpula gallonada.

El uso de estas cubiertas se combina con el empleo de nuevas formas arquitectónicas en la estructura de entibo, incorporando los arcos lobulados entrecruzados en el cuerpo inferior mientras el superior se reserva para arcos de herradura.

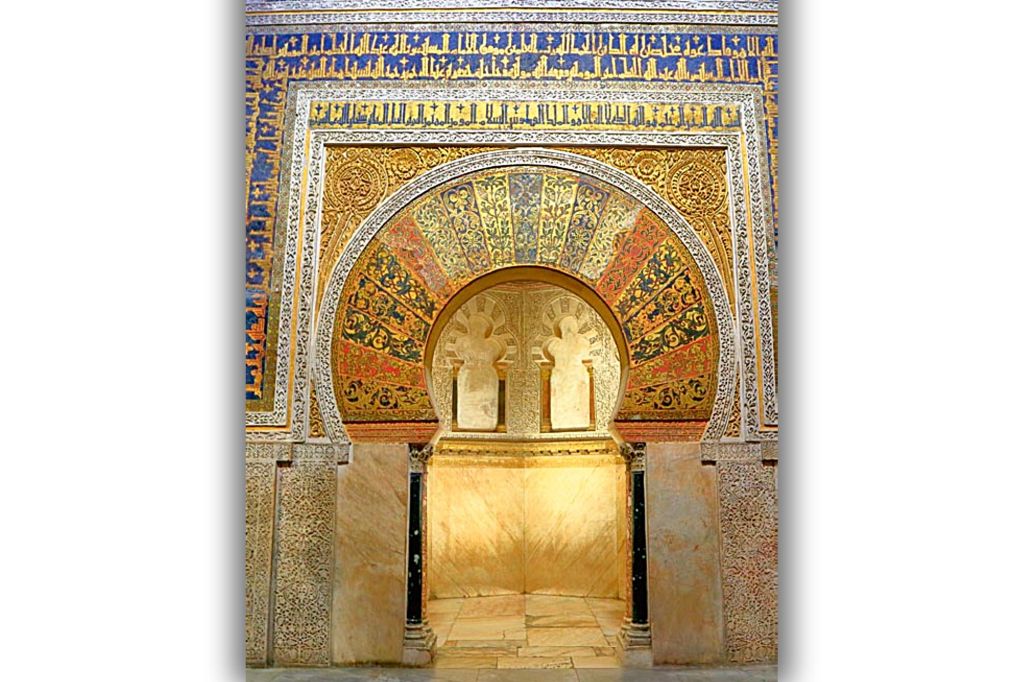

Esta estructura se presenta totalmente decorada, llegando al horror vacui, como era habitual en los lugares más destacados del arte islámico. La más destacada es la de la bóveda califal, situada ante el mihrab. Esta se cubre completamente con mosaicos realizados por artistas bizantinos, que participaron también en la ornamentación de la rica portada del mihrab.

Los elementos decorativos se disponen sobre un fondo dorado, que incide aún más en la idea de la luminosidad de este espacio, convirtiéndose en símbolo divino.

Destaca la decoración de tipo vegetal o ataurique, que puede interpretarse como la representación del Paraíso islámico, descrito en el propio texto coránico como un jardín. Esta decoración se combina con la epigrafía cúfica, con textos coránicos que discurren alrededor de la cúpula gallonada central.

Entre la ornamentación de esta cúpula, cabe destacar la presencia de dos diademas o coronas reales colgantes, situadas en el eje norte-sur de los gallones de la cúpula central. Este tipo de elementos eran comunes en el mundo bizantino y habían sido ya adoptados en la península ibérica en el mundo visigodo, encontrándose coronas votivas colgantes en sus iglesias.

En el caso de esta cúpula, han sido interpretadas como alusión al lugar ocupado por el califa y a su poder en general, por un lado, desde el punto de vista político y militar, y, por otro, como dirigente religioso de la comunidad musulmana o imán. Estas representaciones encuentran su paralelismo en las joyas que figuran en los mosaicos del anillo de la Cúpula de la Roca en Jerusalén y en algunas mezquitas omeyas, como la de Damasco.

Por último, en los gallones localizados en diagonal se disponen, a partir de un tallo central, los cuatro árboles del Paraíso que parten del Trono de Dios, representado con la estrella de diez puntas en el casquete hemiesférico central. De él parten los rayos de luz, que inundan el resto de la cúpula, fundiéndose con la luz natural que baña al califa durante la oración del viernes a mediodía, simbolizando su papel de representante de Dios en la Tierra.

La portada del mihrab también fue decorada con mosaicos bizantinos aunque, parte de ellos, fueron restaurados en el siglo XIX con motivos de tipo renacentista.

Arquitectónicamente, la composición de la portada del mihrab de al-Hakam II sentará un precedente con una amplia difusión posterior en el mundo islámico, basado en una apertura a partir de un arco de herradura califal cuyas dovelas se decoran con ataurique, enmarcado con doble alfiz con inscripciones coránicas en cúfico. Sobre ello se sitúa un friso de arquillos ciegos trilobulados cuya luz se decora asimismo con mosaicos bizantinos, en los que se representan motivos vegetales estilizados sobre fondo dorado, incidiendo en la idea del Paraíso islámico que se representa en la cúpula de la macsura.

Pero el mihrab de al-Hakam II presenta una singularidad, en relación a otras mezquitas posteriores, puesto que conforma una unidad con las portadas del bayt al-Māl y el sabat, formando así una triple fachada en la macsura, a modo de arco triunfal.

Esto constituye una distribución espacial excepcional en el islam, cuyo significado hay que relacionar nuevamente con la manifestación del poder supremo del califa, a modo de emperador de la Antigüedad, aludiendo a una continuidad que se convierte en un elemento de legitimación del brillante califato.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.