Durante el tardofranquismo, grupos de jóvenes empezaron a registrar imágenes en 16 mm de lo que sucedía a su alrededor. Empuñando sus cámaras, entraron en fábricas, documentaron huelgas, fueron a barracones y barrios, grabaron manifestaciones y dejaron constancia de la represión policial a estas movilizaciones. Además, se agruparon en colectivos a través de los que autogestionaron sus propias estructuras de producción y difusión al margen de la industria y sin «pasar por censura». De este modo, se trató de prácticas cinematográficas realizadas en clandestinidad que se enfrentaron al régimen (de visibilidad) franquista.

Sin embargo, la clandestinidad no siempre significó ocultarse, sino que también suponía exponerse a modo de desafío y como parte de una estrategia de lucha política que se daba en el plano de lo sensible, y en el que la potencia de la clandestinidad era precisamente su condición fronteriza entre lo visible y lo invisible, lo legal y lo ilegal, lo posible y lo que no. Su objetivo fue entonces mostrar muchas de las realidades que el cine, la televisión y el NO-DO excluían de la circulación oficial de las imágenes: la organización del pueblo, la represión del Estado, así como las memorias de la guerra que emergieron durante la transición y que, poco a poco, fueron conformando un valioso archivo de imágenes-testimonio.

La realidad social en los documentales

¿Qué estaba pasando desde finales de los sesenta? ¿Por qué afloraban unas mismas inquietudes, deseos y prácticas en lugares distantes del Estado español? La necesidad casi visceral de registrar estos acontecimientos y a sus sujetos políticos fue, si no una constante, sí al menos un gesto repetido tantas veces como para volverse un fenómeno colectivo de pulsión documental. La organización de base y las movilizaciones que llevaban gestándose desde finales de los cincuenta necesitaban cobrar forma, ser fijadas en celuloide y transmitidas para que otros pudieran así percibirlas, para que eso que estaba sucediendo en lugares dispares tuviera consciencia de sí, de su alcance, de su imagen. Andrés Linares expresaba que «simplemente con que [las películas] se vieran, aunque fuera mal, y se oyeran, aunque fuera peor, (…) era suficiente».

De este modo, y al calor que llegaba del mayo francés y de las prácticas cinematográficas de otros movimientos de liberación, como el Tercer Cine en América Latina o el Cine Panafricanista, jóvenes repartidos por distintas zonas de la geografía española decidieron también agruparse en colectivos y autogestionar sus propias formas de producción y distribución cinematográfica al margen de la industria y sin pasar por censura. Uno de los primeros colectivos que se formó fue, en 1970, la Comissió de Cinema de Barcelona, que a partir de entonces se encargará de registrar imágenes de huelgas, manifestaciones y asambleas en la Ciudad Condal.

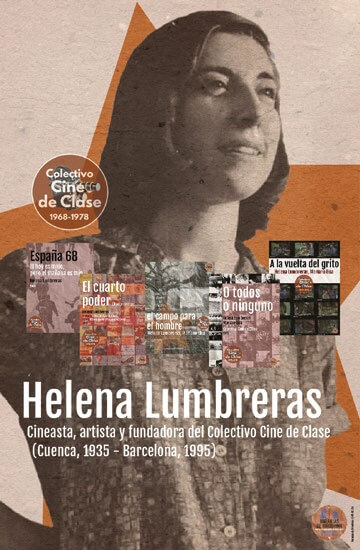

Por otro lado, Helena Lumbreras regresaba en 1968 a España desde Italia para realizar Spagna 68 (El hoy es malo pero el mañana es mío), un recorrido por los movimientos de oposición al franquismo. Poco después realizó, junto a Llorenç Soler, El cuarto poder (1970), un mediometraje acerca de los lobbies que producen la información.

Por su parte, Soler continuaba su trayectoria realizando documentales sobre cuestiones sociales, tal y como ya había recogido en 52 domingos (1966), sobre el empobrecimiento de la juventud andaluza, que veía en el toreo la única vía para escapar a la miseria, o en El largo viaje hacia la ira (1969), sobre la situación de las personas migrantes en Barcelona. Por otro lado, y un año después de realizar El cuarto poder, Lumbreras funda el Colectivo de Cine de Clase junto a su nuevo compañero, Mariano Lisa.

En Madrid, Andrés Linares, Miguel Hermoso y Javier Maqua estaban realizando Patiño (1971), un documental sobre un joven obrero de la construcción asesinado por la espalda por un guardia civil cuando repartía propaganda. Poco después, registrarán la represión policial contra las movilizaciones estudiantiles en Universidad 71-72.

Por su parte, Tino Calabuig se afilia al PCE, crea una célula de pintores y un espacio expositivo, la Galería Redor. Aprende fotografía y cine, y empieza a registrar todo lo que le rodea. Le interesan la vida cotidiana y los problemas de la gente. En 1975 realiza La ciudad es nuestra, el célebre documental sobre la situación de algunos barrios sin urbanizar y sin servicios básicos de la periferia de Madrid. La película se estrena en uno de esos barrios, Orcasitas. Ese mismo año, Tino Calabuig entra a formar parte junto a Linares y Maqua del Grupo de Madrid, que desde entonces se empezará a conocer como Colectivo de Cine de Madrid.

Pere Joan Ventura será uno de los personajes fundamentales del Grup de Producció, creado en 1975. Su labor se centró en hacer un registro visual de lo que estaba sucediendo y que era ignorado por los medios de comunicación: desde las huelgas de Sabadell a las manifestaciones por la «llibertat, amnistia i estatut d’autonomia». Entre sus objetivos principales ni siquiera estaba el realizar películas o documentales, sino producir imágenes, cuantas más mejor o, como ellos decían, «imágenes de acumulación» para mostrar así el mayor número de militantes posible: «teníamos necesidad de inventar imágenes de la oposición; había que mostrar cómo había gente que resistía, que luchaba. (…) Había que crear aquellas imágenes que no existían en la legalidad».

Las primeras distribuidoras

Por aquel entonces ya se habían creado distintas distribuidoras para facilitar su diseminación, desde El Volti, asociado a las Comisiones Obreras, hasta la Central del Curt, de carácter más independiente, y que sería la práctica más intensa en este sentido. Josep Miquel Martí Rom, uno de sus creadores y alma del cine clandestino, reconoce que la cercanía de Cataluña a Francia facilitaba la llegada de material cinematográfico.

Impulsados por su deseo de compartir esas imágenes con otros pueblos y ciudades deciden crear la Central del Curt. Martí Rom me contaba emocionado en entrevistas cómo durante años usaron canales oficiales de circulación cinematográfica sin que nadie les descubriera. Por ejemplo, la Paramount mandaba películas a otras ciudades en tren desde Barcelona, y ellos aprovechaban estos viajes. Iban a la estación y se hacían pasar por trabajadores de estas productoras legales que iban a mandar películas. De hecho, de tanto ir a la estación, en RENFE se pensaban que Martí Rom y Joan Martí trabajaban en la Paramount.

La Central del Curt funcionó durante ocho años en los que se distribuyeron más de 120 filmes por Cataluña y España, con una media de 600 contrataciones anuales. Las ganancias servirían para financiar su nueva productora, la Cooperativa de Cinema Alternatiu. Sin embargo, no se conformarían solo con proyectos propios, sino que también apoyaron otros de distintos grupos, como los del Colectivo SPA (acrónimo de Salvador Puig Antich).

A la par, las parroquias obreras, aulas universitarias o asociaciones vecinales se convertían así en improvisadas salas de cine en las que ver más allá de la visibilidad hegemónica franquista. La clandestinidad era ese espacio oculto de resistencia estética en el que un imaginario radical iba creciendo.

El cine clandestino

Por otro lado, los contenidos del cine clandestino, sus imágenes-testimonio, van a alimentar relatos clandestinos. El contenido de estas imágenes se articula en base a tres categorías que sirven para enfatizar sus motivos más relevantes: el pueblo, la violencia y la memoria. El aspecto que más destaca es el de la organización del pueblo y su protagonismo como sujeto político activo y con agencia en la vida pública, la política y la historia.

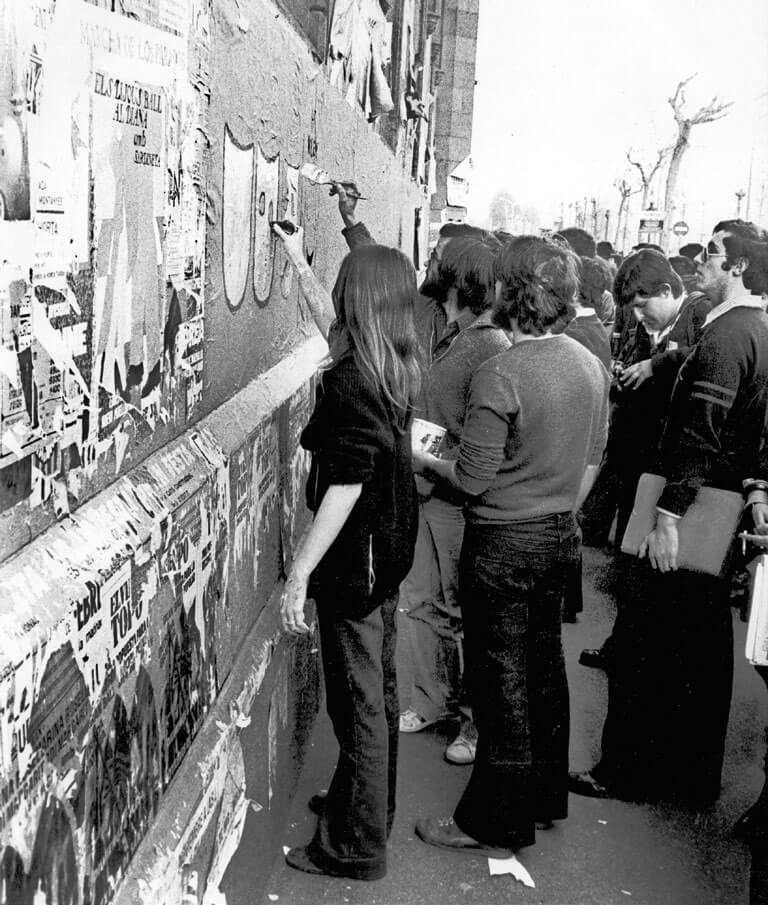

Sin embargo, no se trata de una representación del pueblo hecha por reporteros o cineastas externos a las luchas. El cine clandestino fue un cine hecho desde la base, por los y las militantes de una época convulsa y de revueltas. Se trató de una herramienta de autorrepresentación y expresión colectiva que se enfrentaba a la representación estereotipada, folclórica y despersonalizada que hacían la televisión y los medios de comunicación franquistas. Es decir, que las imágenes de la protesta en las calles no están tomadas por alguien que le era externo, sino que se trata de una mirada militante, en tanto en cuanto la persona que registra la imagen forma asimismo parte de la propia manifestación.

Pero además, durante los rodajes más elaborados, algunos grupos establecieron que la toma de decisiones fuese colectiva, como en O todos o ninguno, del Colectivo de Cine de Clase, un documental sobre la huelga más larga desde 1939. Aquí, Helena Lumbreras y Mariano Lisa decidieron que las propias personas de las que trataba el documental fueran asimismo las que articularan su sentido, difuminando las fronteras de cualquier autoría. En último extremo, estas expresiones del pueblo son también síntoma de su propia auto-organización y suponen una crítica a las políticas de representación del pueblo por parte del poder, algo que también iba a cuestionar la propia democracia representativa que se atisbaba en el horizonte.

Por otro lado, la violencia es otra de las categorías que atraviesa el cine clandestino. Es aquí donde quedará reflejada la lúcida conciencia de su tiempo de unos grupos que, sin ser muy conscientes, se comprometieron con la intervención creativa de su propia realidad a través del registro de imágenes documentales rodadas algunas en furtiva clandestinidad y que, ocultas, hacían frente a la visibilidad hegemónica de su presente. El registro resultaba un imperativo ético en su objetivo de denuncia y de contra-relato; me refiero a las imágenes que documentaron la violencia y la represión de esta época, que podía ser el resultado de agresiones directas y evidentes provenientes sobre todo del Estado en escenarios tales como la calle cuando esta se manifestaba.

En este sentido, destaca el documental Sucesos de Vitoria del Colectivo de Cine de Madrid, que ya contaba con la presencia de Fito Garijo en sus filas, y que dedicaron a la matanza de cinco obreros durante una asamblea masiva en la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga en 1976. Tanto las entrevistas en sus casas a los familiares de las víctimas como el registro del masivo funeral por las calles alavesas, es hoy un contrapunto a las narrativas oficiales de la transición que han tratado de promover la idea de que se trató de un periodo pacífico y alejado de tensiones.

Otros, como Más allá de las rejas (1978), de Llorenç Soler, recogerían la situación de las cárceles y los calabozos, incluso después de la amnistía para centrarse en los presos sociales cuando consiguieron hacer ver que su situación también respondía a una cuestión política a través de su organización en la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL).

Así como también dedicaron extensos trozos de celuloide a otras formas de violencia más desapercibidas y estructurales, pero que se materializaban en el sufrimiento, la miseria y el dolor de un pueblo obligado, por ejemplo, a migrar para evitar el hambre. En este sentido, destaca Viaje a la explotación (1974), del Colectivo SPA, dedicado a la incipiente migración de población magrebí a Barcelona. También, un año después, en 1975, el grupo constituido en Almería con el nombre de Equipo Dos presenta en Topares Anticrónica de un pueblo, un documental en 8 mm sobre la miseria de ese pueblo andaluz y que respondía con su título a las imágenes estereotipadas del programa de TVE, Crónicas de un pueblo.

Por último, pero no menos importante, el cine clandestino es también una de las expresiones de la emergencia de memoria de los años treinta durante la transición. Tanto los documentales que trataron de elaborar narrativas alternativas a la guerra y la revolución, como Entre la esperanza y el fraude (1976), del Colectivo SPA, o, del mismo grupo pero ampliado y llamado entonces Equipo Penta, Guerrilleros (1978), sobre la resistencia del maquis a través de entrevistas a sus protagonistas, este cine rescató muchas de las memorias clandestinas.

Asimismo, y a través de estos documentales, emergieron imágenes de archivo de los años treinta que convivieron con las que registraba el cine clandestino en su presente a través de un montaje de tiempos heterogéneos. En otras palabras, la memoria de los años treinta se actualizó y fue invocada a través del cine en un momento muy concreto después del cual volvieron a ser sepultadas en lo que posterior y erróneamente se denominó «pacto de silencio». De hecho, la emergencia de estos relatos desafió censuras, silencios y tabúes en torno a unas memorias prohibidas, elaborando al mismo tiempo un imaginario radical para una historia sin referentes. Es decir, que la ausencia de relatos más allá de los elaborados por el franquismo a través del NO-DO y otros dispositivos de verdad provocó que los grupos de cine clandestino tuvieran que crear imaginarios pretéritos de primera planta que, de la nada, pudieran construir nuevas narrativas.

En definitiva, tanto el contenido como la forma en que trabajaban estos colectivos revela que este no fue solo un cine político, sino que puso la política en acción. Esta acción también incluía la necesidad colectiva de producir imágenes que además dejaran un registro de lo memorable. Desde esa intuición contrainformativa y de archivo hasta los efectos que tuvo en las personas que asistieron a proyecciones clandestinas, las diferentes facetas de esta práctica cinematográfica son claves para entender los imaginarios de una época cuya narrativa sigue hoy en disputa.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.