Todo comenzó en 1939. Ese año terminaba en España la Guerra Civil española con una clara derrota del bando republicano, el exilio de sus más altos cargos y la instauración de un nuevo modelo de gobierno encabezado por el líder del bando nacional, Francisco Franco Bahamonde. Entre las penurias de la guerra, la incertidumbre de la reconstrucción de un país en ruinas y la sombra del hambre y la barbarie acechando, los españoles afrontaban una etapa autoritaria que definiría al país durante los siguientes 36 años.

Terminada la guerra: el inicio del franquismo

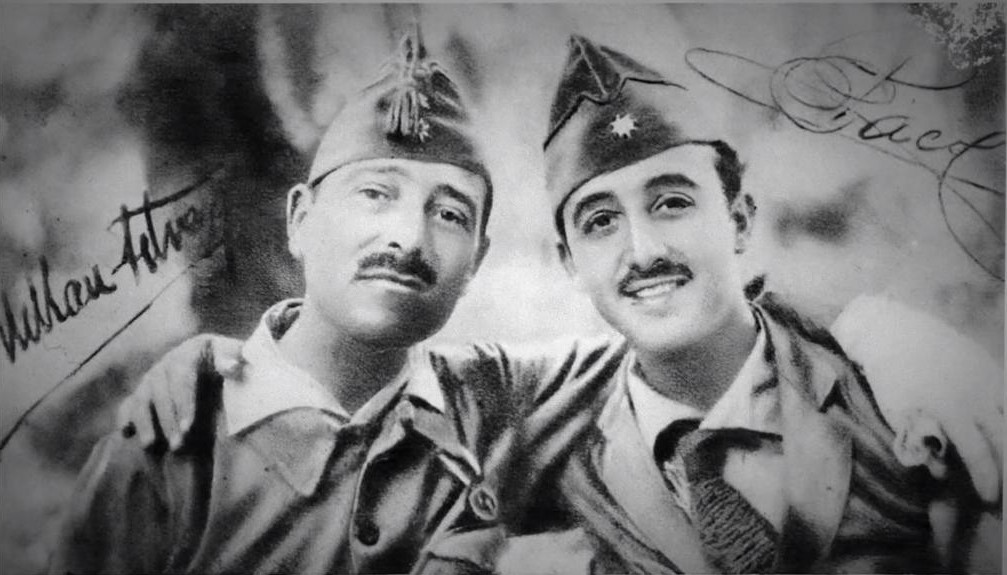

Cómo llegó Franco al poder

Francisco Franco Bahamonde se convirtió en la figura central del nuevo régimen tras la victoria del bando nacional en la Guerra Civil Española. En 1939, con la derrota del bando republicano, Franco instauró un gobierno autoritario que se mantendría durante más de tres décadas. Su ascenso al poder fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo su liderazgo militar durante la guerra y el apoyo de diversas facciones políticas y sociales que veían en él la figura capaz de restablecer el orden en un país devastado.

El régimen de Franco se caracterizó por su estructura personalista, donde el caudillo concentraba el poder absoluto y se convertía en la pieza clave para mantener la cohesión entre las diferentes fuerzas que lo apoyaban. Este sistema, conocido como el Movimiento Nacional, agrupaba a falangistas, católicos, monárquicos y militares, entre otros, quienes, a pesar de sus diferencias, encontraron en Franco un líder común. La capacidad de Franco para adaptarse a las circunstancias y mantener un equilibrio entre estas facciones fue fundamental para su permanencia en el poder.

A lo largo de su dictadura, Franco implementó una serie de políticas y estrategias que le permitieron consolidar su control sobre España. Desde la represión de la oposición política hasta la promoción de un nacionalismo exacerbado, el régimen franquista buscó legitimarse tanto a nivel interno como internacional. Sin embargo, su falta de una ideología clara y coherente hizo que el franquismo se caracterizara por una continua evolución y adaptación a los cambios políticos y sociales, lo que a la larga resultaría en su caída.

Contexto histórico del franquismo en España

El franquismo surgió en un contexto histórico complejo, marcado por las secuelas de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. España, devastada económica y socialmente, enfrentaba el desafío de reconstruirse bajo un régimen autoritario que prometía estabilidad y orden. La dictadura de Franco se presentó como una solución a los problemas del país, aunque a costa de sacrificar las libertades y derechos democráticos.

Durante los primeros años del franquismo, España vivió un periodo de aislamiento internacional debido a su afinidad con los regímenes fascistas de Italia y Alemania. Sin embargo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del Eje, Franco tuvo que replantear su política exterior y buscar nuevas alianzas. Este cambio de estrategia permitió al régimen franquista sobrevivir en un mundo cada vez más polarizado por la Guerra Fría.

El contexto histórico del franquismo también estuvo marcado por la represión y el control social. La dictadura utilizó la censura, la violencia y la propaganda para mantener su poder y silenciar cualquier forma de disidencia. A pesar de las dificultades económicas y sociales, el régimen logró mantenerse gracias a su capacidad de adaptación y a la figura autoritaria de Franco, quien se erigió como el líder indiscutible de España hasta su muerte en 1975.

Los principios del Movimiento Nacional

Falta de cohesión ideológica interna

El Movimiento Nacional, creado por Franco como el único partido legal, fue un conglomerado de fuerzas políticas y sociales que, aunque compartían ciertos objetivos comunes, carecían de una cohesión ideológica clara. Esta falta de cohesión interna se debió a la diversidad de grupos que lo conformaban, desde falangistas y monárquicos hasta católicos y militares, cada uno con sus propias agendas e intereses.

A lo largo de la dictadura, el franquismo se mantuvo gracias a la habilidad de Franco para equilibrar y controlar estas fuerzas dispares. La figura del caudillo se convirtió en el elemento unificador que permitía mantener la estabilidad del régimen, a pesar de las tensiones y rivalidades internas. Esta falta de una ideología coherente permitió al franquismo adaptarse a las circunstancias cambiantes, adoptando diferentes posturas según convenía para asegurar su supervivencia.

El Movimiento Nacional defendía principios como el anticomunismo, el nacionalismo y el catolicismo, pero su aplicación era flexible y se ajustaba a las necesidades del momento. Esta capacidad de adaptación fue una de las razones por las que el franquismo logró mantenerse en el poder durante tanto tiempo, aunque también contribuyó a su eventual desmoronamiento, ya que la falta de una base ideológica sólida impidió que el régimen pudiera evolucionar hacia un sistema más democrático.

Las familias del franquismo: Falange y otros grupos

El régimen franquista se sustentó en una serie de grupos o "familias" que, aunque diferentes entre sí, compartían su lealtad a Franco y su oposición al republicanismo. Estas familias incluían a la Falange, el Ejército, la Iglesia Católica, los monárquicos, los carlistas y los tecnócratas, entre otros. Cada uno de estos grupos desempeñó un papel crucial en el sostenimiento del régimen, aportando su apoyo y recursos a cambio de influencia y poder dentro del sistema.

La Falange, liderada por figuras como José Antonio Primo de Rivera y, más tarde, Ramón Serrano Súñer, fue uno de los pilares fundamentales del franquismo en sus primeros años. Su ideología fascista y su capacidad de movilización fueron esenciales para la consolidación del poder de Franco. Sin embargo, con el tiempo, su influencia fue disminuyendo a medida que otras familias, como los tecnócratas del Opus Dei, ganaban protagonismo en el gobierno.

El Ejército y la Iglesia Católica también jugaron un papel clave en el régimen franquista. El Ejército garantizaba la seguridad y el orden, mientras que la Iglesia proporcionaba la legitimidad moral y espiritual necesaria para justificar la dictadura. Esta alianza entre las diferentes familias permitió al franquismo mantenerse en el poder durante más de tres décadas, aunque también generó tensiones internas que, con el tiempo, contribuyeron a su descomposición.

Democracia orgánica: justificación del régimen autoritario

El concepto de "democracia orgánica" fue una de las herramientas utilizadas por el régimen franquista para justificar su naturaleza autoritaria. Según esta idea, España era una democracia verdadera que había eliminado los elementos que, según el régimen, entorpecían el buen funcionamiento de un sistema democrático, como el pluralismo político y la libertad de expresión. En su lugar, se promovía la participación de los ciudadanos a través de entidades naturales como la familia, el municipio y el sindicato, todas ellas controladas por el Estado.

La democracia orgánica pretendía presentar al régimen como un sistema legítimo y moderno, capaz de garantizar la estabilidad y el bienestar de la población. Sin embargo, en la práctica, este concepto servía para enmascarar la falta de libertades y derechos fundamentales, así como para justificar la represión y el control social. El régimen utilizaba la censura y la propaganda para construir una imagen positiva de sí mismo, mientras que cualquier forma de disidencia era silenciada.

A pesar de los intentos del franquismo por presentarse como una democracia, la realidad era que el régimen se basaba en un control absoluto del poder por parte de Franco y sus aliados. La falta de un sistema político pluralista y la ausencia de elecciones libres eran pruebas evidentes de la naturaleza autoritaria del franquismo, que, a pesar de sus esfuerzos por legitimarse, no logró convencer a gran parte de la población ni a la comunidad internacional.

Las siete leyes fundamentales del franquismo

Durante los 36 años de la dictadura de Franco, España careció de una constitución formal. En su lugar, el régimen promulgó una serie de leyes conocidas como las "siete leyes fundamentales", que regulaban la vida política y social del país según las necesidades del momento. Estas leyes eran el Fuero del Trabajo (1938), la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Referéndum (1945), la Ley de Sucesión (1947), la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1966).

Cada una de estas leyes servía para consolidar el poder de Franco y asegurar la continuidad del régimen. Por ejemplo, el Fuero del Trabajo establecía las bases de la política laboral del franquismo, mientras que la Ley de Sucesión garantizaba que Franco pudiera elegir a su sucesor y perpetuar su legado. Estas leyes eran presentadas como un marco legal que protegía los derechos de los ciudadanos, pero en realidad limitaban severamente las libertades individuales y consolidaban el control del Estado sobre la sociedad.

La promulgación de estas leyes reflejaba la naturaleza autoritaria y personalista del franquismo, donde el poder se concentraba en la figura de Franco y cualquier forma de oposición era reprimida. A pesar de las limitaciones que imponían, estas leyes permitieron al régimen adaptarse a las circunstancias cambiantes y mantenerse en el poder hasta la muerte de Franco en 1975, cuando el sistema comenzó a desmoronarse y dar paso a la transición democrática.

De la posguerra y los 'años del hambre'

Situación económica y racionamiento

Tras el fin de la Guerra Civil, España quedó devastada tanto económica como socialmente. La posguerra fue un periodo de escasez y dificultades, conocido como los "años del hambre", en el que la población sufrió las consecuencias de la destrucción y el aislamiento internacional. El régimen franquista implementó una política intervencionista que agravó la situación, provocando una caída en la producción agrícola y una escasez de alimentos que afectó a todo el país.

Para hacer frente a la falta de recursos, el gobierno instauró un sistema de racionamiento que se mantuvo desde 1939 hasta 1952. Las cartillas de racionamiento permitían a las familias acceder a una cantidad limitada de productos básicos, pero la realidad era que la distribución de alimentos era desigual y muchos españoles dependían del mercado negro para sobrevivir. Esta situación generó un descontento generalizado y puso de manifiesto las limitaciones de la política económica del régimen.

A pesar de las dificultades, el franquismo logró mantenerse en el poder gracias a su capacidad de adaptación y a la represión de cualquier forma de oposición. La situación económica mejoró gradualmente con el tiempo, especialmente a partir de la década de 1950, cuando el régimen comenzó a abrirse al exterior y a recibir ayuda internacional. Sin embargo, los años de escasez y racionamiento dejaron una huella profunda en la sociedad española, que tardaría décadas en superarse.

La represión como herramienta de control

La represión fue una de las principales herramientas utilizadas por el régimen franquista para mantener el control sobre la población y asegurar su permanencia en el poder. Desde el inicio de la dictadura, Franco implementó un sistema de vigilancia y castigo que incluía la censura, la persecución de opositores políticos, la tortura y los encarcelamientos. Estas medidas estaban dirigidas a silenciar cualquier forma de disidencia y a eliminar a aquellos que consideraba una amenaza para el régimen.

El uso de la violencia y la represión fue sistemático y constante a lo largo de los 36 años de la dictadura. Las leyes represivas, como la Ley de Responsabilidades Políticas y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, proporcionaban un marco legal para justificar la persecución de aquellos que se oponían al régimen. Además, el franquismo utilizó a las fuerzas de seguridad y a grupos paramilitares para llevar a cabo acciones de represión y control social.

A pesar de la brutalidad del régimen, la represión no logró silenciar completamente a la oposición. A lo largo de los años, surgieron movimientos de resistencia y disidencia que, aunque enfrentaban grandes riesgos, continuaron luchando por la libertad y los derechos democráticos. La represión dejó una profunda marca en la sociedad española, y sus efectos se hicieron sentir incluso después del fin de la dictadura, cuando el país comenzó su transición hacia la democracia.

La etapa azul: predominio de la Falange

Durante los primeros años del franquismo, la Falange desempeñó un papel predominante en el gobierno y en la configuración del régimen. Esta etapa, conocida como la "etapa azul", se caracterizó por la influencia de la ideología fascista y el liderazgo de figuras como Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco. La Falange aportó al régimen su capacidad de movilización y su discurso nacionalista, lo que fue fundamental para consolidar el poder del caudillo.

La Falange, inspirada en el modelo fascista italiano, promovía un estado autoritario y centralizado, donde el partido único controlaba todos los aspectos de la vida política y social. Durante esta etapa, el franquismo adoptó políticas de corte fascista, como la militarización de la sociedad y la exaltación del nacionalismo, que buscaban reforzar la autoridad del régimen y su control sobre la población.

Sin embargo, la influencia de la Falange comenzó a disminuir con el tiempo, especialmente tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Franco, consciente de la necesidad de adaptar su régimen a las nuevas circunstancias internacionales, comenzó a distanciarse de la ideología fascista y a buscar nuevas alianzas. Esto llevó a un cambio en la estructura del gobierno, donde otras familias, como los católicos y los tecnócratas, ganaron protagonismo y marcaron el rumbo del franquismo en las décadas siguientes.

El modelo autárquico y sus consecuencias

El régimen franquista adoptó un modelo autárquico en sus primeros años, con el objetivo de hacer a España autosuficiente y reducir su dependencia de las importaciones. Esta política económica se basaba en la intervención estatal en la industria y la agricultura, así como en la nacionalización de empresas estratégicas como RENFE, IBERIA y ENDESA. Sin embargo, el modelo autárquico tuvo consecuencias desastrosas para la economía española, que experimentó una recuperación lenta e irregular.

La falta de recursos y la escasez de ayudas internacionales dificultaron la reconstrucción del país tras la Guerra Civil. La política autárquica provocó una disminución en la producción agrícola e industrial, lo que generó una crisis de abastecimiento y un aumento de los precios. Además, el aislamiento internacional impidió que España se beneficiara de las inversiones y el comercio con otros países, lo que limitó su crecimiento económico.

Ante el fracaso del modelo autárquico, el régimen franquista se vio obligado a cambiar de rumbo en la década de 1950. La apertura económica y la búsqueda de nuevas alianzas internacionales permitieron al país iniciar un proceso de modernización y crecimiento que transformaría la estructura económica y social de España. Sin embargo, las secuelas del periodo autárquico se hicieron sentir durante mucho tiempo, y el país tardó décadas en recuperar el terreno perdido.

Nacional-catolicismo por bandera

Tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista se enfrentó a una crisis de legitimidad tanto a nivel interno como internacional. Para hacer frente a esta situación, Franco decidió adoptar el nacional-catolicismo como su nueva bandera ideológica. Esta estrategia consistía en promover la identidad católica de España como un elemento central de su política y utilizar la religión como un medio para justificar y legitimar la dictadura.

El nacional-catolicismo permitió al régimen franquista presentarse como un defensor de la fe católica y de los valores tradicionales, lo que le proporcionó un respaldo moral y espiritual en un momento en que su afinidad con el fascismo era vista con recelo por la comunidad internacional. La Iglesia Católica se convirtió en un aliado fundamental del régimen, y su influencia se hizo sentir en todos los aspectos de la vida social y cultural del país.

Esta etapa, que se prolongó hasta finales de la década de 1950, permitió al franquismo consolidar su poder y mejorar su imagen a nivel internacional. Sin embargo, el nacional-catolicismo también contribuyó a reforzar el control social y la represión, ya que el régimen utilizaba la religión como un instrumento para silenciar a la oposición y mantener a la población bajo su dominio. A pesar de sus limitaciones, esta estrategia fue eficaz para asegurar la supervivencia del franquismo durante varios años.

'Bienvenido, Mr. Marshall': relaciones internacionales

Relaciones con EE. UU. y ayuda internacional

La década de 1950 marcó un cambio significativo en la política exterior del régimen franquista, que buscaba romper su aislamiento internacional y obtener apoyo económico y político. La Guerra Fría ofreció a Franco la oportunidad de aliarse con Estados Unidos, que veía en España un aliado estratégico en su lucha contra el comunismo. Esta aproximación culminó en la firma del Acuerdo hispano-norteamericano en 1953, que permitió a España recibir ayuda económica y establecer bases militares estadounidenses en su territorio.

La entrada de España en la ONU en 1955 y la visita del presidente estadounidense Dwight Eisenhower en 1959 simbolizaron la aceptación internacional del régimen franquista, a pesar de su naturaleza autoritaria. La ayuda económica recibida a través del Plan Marshall y otros programas de asistencia permitió al país iniciar un proceso de modernización y crecimiento económico que transformaría su estructura social y económica.

Estas relaciones internacionales no solo mejoraron la posición del franquismo en el escenario global, sino que también contribuyeron a cambiar la percepción del régimen tanto dentro como fuera de España. A pesar de las críticas y la oposición interna, el apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales permitió al franquismo mantenerse en el poder durante más tiempo del que muchos habían anticipado.

El contubernio judeo-masónico comunista

A lo largo de su dictadura, Franco utilizó la idea de un "contubernio judeo-masónico comunista" como una herramienta de propaganda para justificar la represión y el control social. Según esta teoría conspirativa, una alianza secreta entre judíos, masones y comunistas estaba detrás de todos los males del mundo moderno y representaba una amenaza para la estabilidad y el bienestar de España. Esta narrativa permitía al régimen desviar la atención de los problemas internos y culpar a enemigos externos de cualquier dificultad que enfrentara el país.

El anticomunismo de Franco era bien conocido, pero su odio hacia la masonería era aún más intenso. El régimen franquista persiguió a los masones con especial dureza, considerando su ideología como una amenaza para el orden social y moral que pretendía imponer. La propaganda del contubernio judeo-masónico comunista sirvió para justificar la represión de cualquier forma de disidencia y para consolidar el control del régimen sobre la población.

A pesar de lo absurdo de esta teoría conspirativa, el franquismo logró utilizarla de manera efectiva para mantener el miedo y la desconfianza entre la población. Esta estrategia de propaganda contribuyó a reforzar el control social y a silenciar a aquellos que se oponían al régimen, permitiendo a Franco mantener su poder durante más de tres décadas.

Los pantanos del tío Paco: propaganda del régimen

La construcción de grandes obras de infraestructura fue una de las formas de propaganda más utilizadas por el régimen franquista para demostrar su capacidad de liderazgo y su compromiso con el desarrollo del país. Entre estas obras, los pantanos se convirtieron en un símbolo del franquismo, al punto de que la frase "los pantanos del tío Paco" se convirtió en una referencia popular para describir las políticas del régimen.

La construcción de pantanos tenía como objetivo mejorar el suministro de agua y la producción agrícola, pero también servía como una herramienta de propaganda para mostrar los logros del franquismo. Estas obras eran presentadas como un ejemplo del compromiso del régimen con el progreso y el bienestar de la población, aunque en realidad muchas de ellas tenían un impacto limitado en la economía y la sociedad.

A pesar de las críticas y las limitaciones de estas políticas, la propaganda en torno a los pantanos y otras obras de infraestructura permitió al franquismo construir una imagen positiva de sí mismo y consolidar su control sobre la población. Esta estrategia fue eficaz para mantener el apoyo de ciertos sectores de la sociedad y para desviar la atención de los problemas económicos y sociales que enfrentaba el país.

Llegan los tecnócratas: apertura económica de los años 60

La década de 1960 marcó un cambio significativo en la política económica del franquismo, con la llegada al poder de los tecnócratas del Opus Dei. Estos especialistas en economía e industria impulsaron una serie de reformas que transformaron la estructura económica de España y abrieron el país al comercio y la inversión internacional. Esta apertura económica permitió a España experimentar un periodo de crecimiento sostenido conocido como el "milagro económico".

Los tecnócratas implementaron el Plan de Estabilización Económica de 1959, que introdujo medidas de liberalización y modernización que fomentaron la inversión extranjera y el desarrollo industrial. Estas reformas permitieron a España integrarse en la economía global y mejorar su posición en el escenario internacional. El crecimiento económico de los años 60 trajo consigo un aumento en el nivel de vida de la población y un cambio en la estructura social del país.

A pesar de los éxitos económicos, la apertura impulsada por los tecnócratas también generó tensiones dentro del régimen. Los sectores más conservadores, conocidos como los inmovilistas, se resistieron a los cambios y defendieron el mantenimiento del sistema autoritario. Esta confrontación interna entre los tecnócratas y el núcleo duro del franquismo reflejó las dificultades del régimen para adaptarse a un mundo en constante cambio.

Spain is different: impacto en la percepción internacional

En un intento por mejorar la imagen de España en el extranjero y atraer turistas e inversiones, el régimen franquista lanzó la campaña "Spain is different" en la década de 1960. Este eslogan buscaba destacar las características únicas de España, como su clima, cultura y tradiciones, y presentarla como un destino atractivo para los visitantes internacionales. La campaña fue un éxito y contribuyó a cambiar la percepción del país en el escenario global.

La industria turística se convirtió en uno de los motores del crecimiento económico de España durante los años 60 y 70. El aumento del turismo generó empleos y divisas, lo que permitió al país mejorar su balanza de pagos y financiar el desarrollo de infraestructuras. Además, el turismo ayudó a abrir España al mundo exterior y a fomentar el intercambio cultural y social con otros países.

El impacto de la campaña "Spain is different" fue significativo, ya que permitió al régimen franquista proyectar una imagen más moderna y atractiva de España, a pesar de la naturaleza autoritaria del régimen. Sin embargo, el éxito del turismo también puso de manifiesto las contradicciones del franquismo, que intentaba presentarse como un país abierto y moderno mientras mantenía un sistema político represivo y cerrado.

El crecimiento de la clase media y cambios sociales

El crecimiento económico de los años 60 trajo consigo un cambio significativo en la estructura social de España, con el surgimiento de una clase media cada vez más numerosa y con mayores niveles de bienestar. Este fenómeno fue impulsado por el aumento de los ingresos, la mejora en el acceso a la educación y el desarrollo de nuevas oportunidades laborales en sectores como la industria y los servicios.

El crecimiento de la clase media tuvo un impacto profundo en la sociedad española, ya que contribuyó a cambiar las expectativas y aspiraciones de la población. La mejora en el nivel de vida permitió a muchas familias acceder a bienes de consumo que antes eran inaccesibles, como automóviles, electrodomésticos y viviendas. Este proceso de modernización y urbanización transformó el paisaje social y cultural del país.

A pesar de los avances económicos y sociales, el régimen franquista enfrentaba crecientes demandas de cambio y apertura política. La nueva clase media, más educada y con mayores recursos, comenzó a cuestionar el sistema autoritario y a exigir mayores libertades y derechos democráticos. Este descontento social se hizo cada vez más evidente en los años 70, cuando el franquismo comenzó a mostrar signos de agotamiento y debilidad.

Intentos aperturistas frente al núcleo duro

A medida que el franquismo avanzaba hacia su final, surgieron dentro del régimen intentos de apertura política que buscaban responder a las crecientes demandas de cambio de la sociedad española. Estos intentos aperturistas estuvieron encabezados por sectores más moderados del franquismo, que veían la necesidad de evolucionar hacia un sistema más democrático para asegurar la supervivencia del régimen.

Uno de los ejemplos más conocidos de estos intentos de apertura fue la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, promovida por Manuel Fraga, que buscaba relajar la censura y permitir una mayor libertad de expresión. Aunque la ley no eliminó por completo el control del régimen sobre los medios de comunicación, sí abrió nuevos espacios para el debate y la crítica, lo que contribuyó a un ambiente de mayor pluralismo y diversidad de opiniones.

Sin embargo, estos intentos de apertura se encontraron con la resistencia del núcleo duro del franquismo, que se oponía a cualquier cambio que pudiera debilitar el control autoritario del régimen. Esta confrontación interna reflejó las tensiones y divisiones que existían dentro del franquismo en sus últimos años, y que finalmente contribuyeron a su descomposición tras la muerte de Franco en 1975.

Problemas en África: procesos de independencia

Durante los últimos años del franquismo, España tuvo que enfrentarse a los procesos de descolonización en África, que pusieron fin a su dominio sobre las últimas colonias que le quedaban. Estos procesos de independencia fueron un desafío para el régimen, que intentó mantener su control sobre territorios como Marruecos, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental.

Marruecos fue el primero en lograr su independencia en 1956, seguido por Guinea Ecuatorial en 1968. Sin embargo, el conflicto más significativo fue el del Sáhara Occidental, donde el régimen franquista enfrentó la presión internacional y la oposición de movimientos independentistas locales. En 1975, el gobierno marroquí organizó la Marcha Verde, que forzó a España a ceder el control del territorio.

Estos procesos de descolonización reflejaron las limitaciones del franquismo para adaptarse a un mundo en constante cambio y pusieron de manifiesto las debilidades del régimen en el ámbito internacional. La pérdida de las colonias africanas fue un golpe para el prestigio del franquismo y contribuyó a su debilitamiento en un momento en que la dictadura ya enfrentaba crecientes desafíos internos.

Los últimos años de la dictadura: agitación social y política

A medida que la década de 1970 avanzaba, el régimen franquista enfrentaba una creciente agitación social y política que ponía en peligro su estabilidad. El mundo entero vivía un periodo de cambios y transformaciones, y España no fue la excepción. Las protestas de trabajadores y estudiantes se multiplicaron, y la oposición al régimen se hizo cada vez más visible y organizada.

La crisis del petróleo de 1973 agravó la situación económica y aumentó el descontento social, mientras que el asesinato de Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco, en un atentado de ETA en 1973, dejó al régimen sin una figura clave para mantener el orden. Carlos Arias Navarro, sucesor de Carrero Blanco, intentó llevar a cabo un tímido proceso de apertura conocido como el "espíritu del 12 de febrero", pero la resistencia del núcleo duro del franquismo impidió cualquier avance significativo.

La agitación social y política de los años 70 reflejaba el agotamiento del régimen y su incapacidad para adaptarse a las demandas de cambio de la sociedad española. A medida que Franco envejecía y su salud se deterioraba, el franquismo se encontraba cada vez más aislado y debilitado, lo que preparó el terreno para su colapso tras la muerte del dictador en 1975.

El sucesor que salió rana: problemas en la sucesión de Franco

La cuestión de la sucesión de Franco fue un tema central en los últimos años de la dictadura, ya que el caudillo buscaba asegurar la continuidad de su régimen tras su muerte. En 1969, Franco designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor, con la esperanza de que mantuviera el legado del franquismo y garantizara la estabilidad del país.

Sin embargo, la elección de Juan Carlos no fue bien recibida por todos los sectores del franquismo, y generó tensiones y divisiones dentro del régimen. Algunos veían en el príncipe una figura demasiado cercana a los valores democráticos y un posible traidor al legado de Franco. Estas preocupaciones se hicieron más evidentes a medida que el régimen se acercaba a su final y la figura de Juan Carlos ganaba protagonismo.

Tras la muerte de Franco en 1975, Juan Carlos asumió el trono y, en lugar de perpetuar el franquismo, lideró el proceso de transición hacia la democracia. Esta decisión sorprendió a muchos y demostró que las expectativas de Franco sobre su sucesor estaban equivocadas. El papel de Juan Carlos en la transición fue clave para el desmantelamiento del régimen y la apertura de España a un nuevo sistema político.

El régimen implosiona: la caída del franquismo

Cómo acabó la dictadura de Franco en 1975

La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 marcó el inicio del fin del régimen franquista, que se desmoronó rápidamente ante la falta de su líder autoritario. Sin la figura de Franco para mantener el equilibrio entre las diversas facciones del régimen, España experimentó un periodo de agitación y movilización social que demandaba un cambio hacia la democracia.

Juan Carlos I, quien había sido designado como sucesor de Franco, jugó un papel crucial en la transición hacia un sistema democrático. En 1976, forzó la dimisión de Carlos Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez como presidente del gobierno, quien lideró el proceso de reforma política que desmanteló el franquismo desde dentro. La Ley para la Reforma Política, aprobada en diciembre de 1976, fue el primer paso hacia la instauración de un sistema democrático en España.

El colapso del franquismo fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la presión interna y externa, la incapacidad del régimen para adaptarse a las demandas de cambio y la habilidad de los líderes de la transición para guiar al país hacia un nuevo modelo político. En 1977, se legalizaron los partidos políticos y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, marcando el inicio de una nueva era para España.

Oposición interna y externa al régimen

A lo largo de su existencia, el régimen franquista enfrentó una oposición tanto interna como externa que desafió su autoridad y contribuyó a su eventual colapso. Desde el inicio de la dictadura, partidos de izquierda y sindicatos, como el PSOE, la CNT, la UGT y el PCE, llevaron a cabo acciones clandestinas para resistir al régimen y mantener viva la lucha por la democracia.

En el ámbito internacional, el franquismo también enfrentó críticas y presiones de gobiernos y organizaciones que denunciaban su naturaleza autoritaria y su violación de los derechos humanos. La comunidad internacional, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, mostró su rechazo al régimen, aunque las dinámicas de la Guerra Fría permitieron a Franco encontrar aliados en países como Estados Unidos.

A pesar de la represión y el control social, la oposición al franquismo fue creciendo con el tiempo, especialmente en las décadas de 1960 y 1970. Movimientos estudiantiles, asociaciones culturales y grupos armados como ETA y el GRAPO desafiaron al régimen y contribuyeron a aumentar la presión para el cambio. Esta resistencia, junto con las tensiones internas dentro del franquismo, preparó el terreno para su colapso tras la muerte de Franco.

La cultura bajo el régimen: censura y éxodo de intelectuales

La dictadura de Franco impuso un estricto control sobre la cultura y la expresión artística en España, utilizando la censura como una herramienta para silenciar cualquier forma de disidencia y promover los valores del régimen. La prensa, la literatura, el cine y otras formas de arte fueron sometidas a una vigilancia constante, y cualquier obra que no se ajustara a los principios del franquismo era prohibida o censurada.

La represión cultural llevó a muchos intelectuales y artistas a abandonar el país en busca de libertad y oportunidades en el extranjero. Este éxodo de talento privó a España de una generación de pensadores y creadores que podrían haber contribuido al desarrollo cultural del país. Sin embargo, algunos, como el cineasta Luis Buñuel y el dibujante Antonio Fraguas (Forges), lograron sortear la censura y continuar su trabajo en el exilio.

A pesar de las restricciones, la cultura bajo el franquismo encontró formas de resistencia y expresión. A partir de los años 60, la censura comenzó a relajarse ligeramente, lo que permitió la aparición de nuevas voces y movimientos artísticos que desafiaban el control del régimen. Esta apertura cultural fue un reflejo de los cambios sociales y políticos que estaban ocurriendo en España y que, finalmente, contribuirían a la transición hacia la democracia.

Referencias

- Saz, I. (2013). Las caras del franquismo.

- Monleón, J. (1995). Del franquismo a la posmodernidad (Vol. 176). Ediciones Akal.

- Moa, P. (2015). Los mitos del franquismo. La Esfera de los Libros.

- Saz, I. (1999). El primer franquismo. Ayer, (36), 201-221.

- Martínez Alier, J. (1978). Notas sobre el franquismo. Papers: revista de sociología, (8), 027-51.

- Moa, P. (2005). Franco: un balance histórico. Barcelona: Planeta.