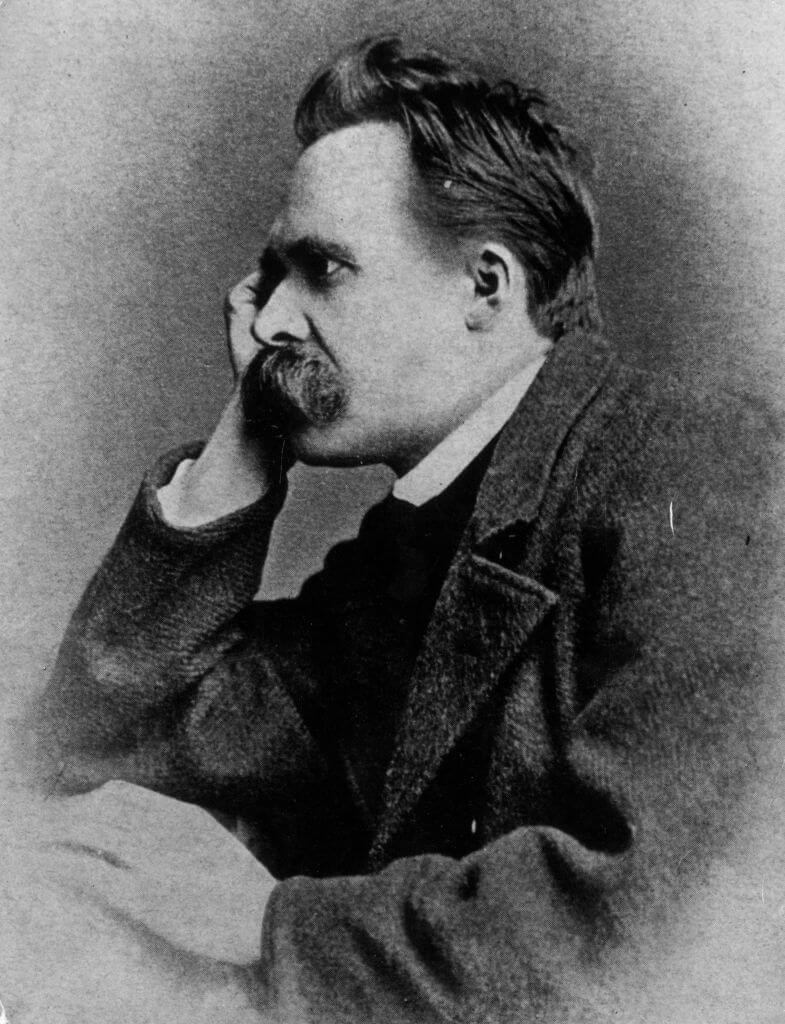

La filosofía sirve para perjudicar a la estupidez. Así lo enunciaba Nietzsche. La filosofía sirve para detestar la estupidez, para convertir la estupidez en una cosa vergonzosa, ratificaba Deleuze. En realidad, y ambos estaban de acuerdo, la filosofía no sirve para nada, o mejor dicho, no sirve a nadie. La servidumbre no entra en sus competencias. Conviene no olvidar que la primera condición del ‘servir’, del devenir útil, es tener un amo. El ‘¿para qué sirve?’ (que conlleva inevitablemente, aunque lo olvidemos, un ‘¿a quién sirve?’) es la pregunta eje de nuestro tiempo. A esa pregunta responde la filosofía con una sonora y jocosa pedorreta.

La estupidez no es, y también Nietzsche y Deleuze lo saben, un asunto de falta de inteligencia, conocimientos o competencia, ni siquiera una carencia de verdad, sino que es una manera de conformar el pensamiento en lo obvio, en lo que no presenta dificultad ni se cuestiona. La estupidez es la bajeza del pensamiento, lo que nunca engrandece nada. Estúpido es el adorador del cliché, el que se paraliza ante el dogma y sin cuestionarlo lo refuerza, el que nunca otorga sentido sino que asume como propio el sentido que un día le metieron en el melón, es el resentido que nunca detecta la problematicidad que encierra el sentido y el que no sabe dialogar. Y estúpido es el indiferente, el que no sabe establecer las diferencias, el que nunca se extraña. Todos somos susceptibles de ser estúpidos en un momento u otro, pues la estupidez es una forma complaciente y servil de habitar el mundo.

La filosofía es un esforzarnos por no ser estúpidos. Por eso, en todos nosotros habita la estupidez, pero también habita la filosofía que no teme nunca ocuparse de lo obvio, de lo que se asume, de lo que no se cuestiona. De ahí que la filosofía sea, ante todo, una actitud; una manera radicalmente humana de habitar el mundo; una forma combativa, arrojada, fogosa, trágica y apasionada de afrontar la vida, de mirarla de frente, de engrandecer el sentido de nuestra existencia, de crear y empuñar esa existencia.

Eso que hace que el filósofo siempre trate al otro, a cualquier otro, de filósofo, nunca de estúpido. Nunca lo desprecia, nunca lo tutela, nunca es proselitista ni finalista, nunca le explica el remedio infalible para ser feliz, el truco que te hace ganar dinero fácil o la manera exacta de mear dentro de la taza. Su dominio es el de la pregunta, no el de la respuesta, pues sabe perfectamente que, mientras que las preguntas nos liberan, las respuestas nos esclavizan, nos someten, nos hacen ser útiles al amo que nos responde. Por eso la filosofía nace como un término modesto; ‘filosofía’, amateurismo por el saber, intento voluntarioso y desprendido de aprender algo frente a aquellos que ya creen saberlo todo, que dicen saber lo que nos conviene, que ya tienen todas las respuestas antes de que podamos formularnos la pregunta, de aquellos que pretenden parasitar nuestra existencia a cambio de que les compremos su libro de autoayuda.

Hoy, la estupidez como forma de crear mundo y presente va ganando la batalla. Todos los dispositivos hegemónicos de saber/poder parecen organizarse para la consecución de un modelo de subjetividad que produzca un individuo dócil y acrítico aunque pueril, llorón y enseñoreado. Pareciera que todo lo que se nos ofrece está dispuesto para nuestra desnaturalización, para convertirnos en vacas suizas que pastan lo que se les antoja y cuando se les antoja sin pensar en quién es el dueño de los pastos y por qué se los ofrece. Todo encauzado para precarizarnos inhabilitando nuestra capacidad de pensamiento crítico, para que entendamos como éxito la medida de nuestra adaptación al marco que nos enferma, para desactivarnos la atención con permanente repetición de lo mismo, para ensordecernos con el ruido atronador de lo banal, de la cháchara que nada significa ni tiene sentido alguno, y todo preparado para individualizarnos hasta el narcisismo e impedir nuestro sentido colectivo, de forma que nuestras relaciones éticas y eróticas devengan un mero utilitarismo para nuestra impositiva satisfacción y mejora de beneficio.

La estupidización es el gran negocio de nuestro tiempo. Tan estúpido es este tiempo, tan estúpidamente se está organizando y tantos estúpidos a tiempo completo está generando, que nos ha hecho confundir la utilidad con el sentido. Los humanos necesitamos útiles en la misma medida que requerimos que estos se engloben en un horizonte de sentido. Necesitamos saber qué hora es, pero de nada nos sirve, cuando nos preguntamos qué es aquello que nos encauza a la muerte, el tiempo, que nos respondan que las tres y cuarto. Acumular relojes no nos ayuda a darle sentido al tiempo, no nos rellena el vacío de sentido. Los hermanos Marx sintetizaban bien estos tiempos:

-Vamos, Ravelli, vayamos más deprisa.

- Pero ¿para qué?, jefe, si no vamos a ninguna parte...

-¡Pues entonces corramos y acabemos de una vez con esto!

La resistencia que oponemos a cualquier intento de desmantelar nuestra humanidad se llama dignidad. Cuando se pretende puerilizar, ‘vaquerizar’ o anular nuestra condición humana, actuamos con la vehemencia y el valor que da la dignidad. La filosofía es la salvaguarda de nuestra dignidad y actúa en ese sentido con una enorme eficacia, porque ella es la encargada de construir lo humano y darle valor, es el mecanismo que da sentido a la condición humana y por eso es consustancial a todos nosotros. Es su afecto profundo, problemático y pasional por lo humano el que nos dota de herramientas propias y comunes para la resistencia, para activar la dignidad.

Por eso, hoy la filosofía como eje sobre el que pivotan las humanidades es el enemigo a batir, el vestigio colectivo a privatizar, el sentido a convertir en utilidad. Si nuestro proceso de devenir humanos es sustraído al humanismo para entregárselo a las escuelas de negocios, a la psicología del rendimiento o a la mera consecución de fines y objetivos de los que desconocemos el sentido, estaremos perdidos; no sabremos encontrarnos, no alcanzaremos nunca ni la satisfacción ni la felicidad ni la necesidad de reconocernos en lo que somos.

Pero la filosofía, ese apasionado ardor, está tan arraigada a nuestra condición que, sin lo uno, lo otro no es nada; si nosotros desaparecemos desaparece la filosofía, pero si la filosofía desaparece es también porque nosotros hemos desaparecido. Y eso hay personas que lo saben y combaten, otras que lo ignoran y algunas más que, por saberlo, lo promueven. “Hay tres tipos de personas”, exclamó convencido el que todo lo sabe, “las que saben contar y las que no”. Si le ha encontrado la gracia al chiste es que usted, además de una esperanza para todos, es del primer tipo; de las que entorpecen la estupidez.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.