Tradicionalmente se ha encasillado a Claude Monet como impresionista. Pero en sus treinta últimos años, desde la desaparición del movimiento, inició un camino experimental que quizás debería llevar a cuestionarnos esta denominación.

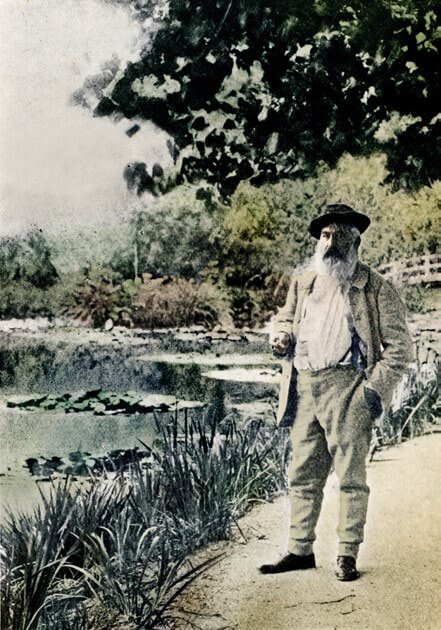

En 1883, Monet, tras abandonar la casa que tenía en Poissy, se instaló en la pequeña aldea francesa de Giverny. Allí, en los treinta años que pasaron hasta su muerte, desarrolló una evolución madura e innovadora, y aunque su creación artística partía de los presupuestos del impresionismo, cada vez se fue alejando más del motivo que quería plasmar para centrarse en los procedimientos pictóricos. De esta forma, sus pinturas llegaron al límite de la figuración, acercándose a una frontera desconocida hasta entonces y que nunca antes se había traspasado. Nos referimos a la serie de las Ninfeas, en la que Monet abandona cualquier intento de plasmar una perspectiva para centrarse por completo en la representación del objeto.

Tristeza y éxito

En la década de los ochenta, Monet se consagró como un pintor reconocido y consiguió superar su delicada situación económica. En 1881 había realizado su primera exposición individual, en la que el éxito de las ventas y de las críticas demostró que por fin se había ganado el favor del público. En marzo del año siguiente se celebró la última muestra del grupo impresionista, de nuevo con gran aceptación; y en 1884, el galerista Georges Petit le invitó a mostrar sus creaciones en las exposiciones internacionales de pintura. A partir de este momento sus obras alcanzaron proyección internacional y se expusieron en ciudades como Bruselas, Londres, Nueva York, Estocolmo o Venecia. Por los mismos años, el Estado le concedió la Legión de Honor, a la que renunció. Definitivamente, la vida comenzaba a sonreírle a Claude Monet.

Pero el éxito profesional de estos últimos años no le acompañó en el terreno personal. Monet fue uno de los pintores más longevos del movimiento impresionista, pues no se despidió de la vida hasta 1926: asistió al final del impresionismo, a finales de la década de 1880, y a la irrupción de nuevos movimientos artísticos y de las primeras vanguardias, a comienzos del siglo XX, propiciadas por nuevos horizontes artísticos a los que él mismo había contribuido. Con tristeza, el artista vio morir a la mayor parte de sus amigos, entre los cuales se encontraban grandes galeristas y pintores: Manet había fallecido en 1883; Berthe Morisot en 1895; su maestro, Eugène Boudin, en 1898; Sisley en 1899; Pisarro en 1903; Cézanne en 1906; Degas en 1917; Renoir en 1919.

Además de estas pérdidas, Monet sufrió el fallecimiento de su segunda esposa, Alice Hoschedé, en 1911, y de su hijo mayor, Jean, tres años más tarde. También se vio conmocionado por la Gran Guerra (1914-1918), en la que se implicó de forma activa cultivando legumbres en su jardín de Giverny para aprovisionar al pequeño hospital instalado en la aldea. En sus últimos años se vio aquejado por uno de los mayores temores que pueden sobrevenir a un pintor: la ceguera. A consecuencia de unas cataratas perdió prácticamente toda la visión y, aunque pudo volver a pintar tras operarse, sufrió una depresión que le llevó a destruir más de un centenar de bocetos, pues le aterrorizaba la idea de que sus pinturas pudieran exponerse sin haberlas terminado, como al final acabó sucediendo.

La luz en otras ciudades

Su desahogada situación económica a partir de la década de 1880 le permitió realizar varios viajes a Normandía, Bretaña, la Costa Azul, Italia, Noruega, Holanda e incluso a España. De este modo, el mismo año que se trasladó a Giverny realizó un viaje a la costa mediterránea de la Riviera italiana. Allí, deslumbrado por la luz del Mare Nostrum, permaneció hasta abril de 1884. Las cartas que escribió desde Bordighera a su esposa, Alice, no dejan lugar a dudas sobre la fascinación que sintió por los efectos de la luz en el paisaje italiano y el modo, casi obsesivo, de intentar plasmarlo en sus lienzos: “Tengo que hacer muchos esfuerzos, pues no llego a captar todavía el tono de este país; a veces me asustan los tonos que necesito emplear, tengo miedo de excederme, y sin embargo me quedo muy por debajo; la luz es terrible”, escribió en enero de 1884. Este período fue particularmente fructífero, pues dio lugar a casi medio centenar de lienzos que hoy se encuentran repartidos por museos de todo el mundo.

Monet no tardó mucho en regresar al Mediterráneo. Entre enero y abril de 1888 realizó otro viaje, en esta ocasión a la Costa Azul, y se estableció en la localidad francesa de Antibes. Allí, sin embargo, no se sintió tan arropado como en Italia: “Me doy cuenta definitivamente de que esta región no es lo mío. A pesar del mal tiempo, después de comer, Pére Harpignies y otros señores han querido enseñarme las maravillas del lugar; es muy hermoso sin duda, pero me deja frío”, le escribía a Alice al poco de llegar. A pesar de ello, siguió trabajando con mucho esfuerzo durante estos meses, y dejó plasmados los paisajes más pintorescos del lugar.

Desde Antibes realizó otro viaje a Londres, ciudad por la que sentía una fascinación especial, que había visitado en varias ocasiones y a la que regresaría hasta seis veces más. También pasó largos períodos de tiempo en Rouen, donde dejó un testimonio en la serie que dedicó a su catedral. En estos años visitó también Noruega y Bretaña, lugares todos ellos inmortalizados en diferentes cuadros.

Un viaje menos conocido fue el que realizó a nuestro país con el objetivo de visitar el Museo del Prado. Monet recorrió la distancia que separaba Giverny de Madrid con su esposa Alice en un automóvil que se había comprado años atrás, fascinado por todo lo relacionado con la industria y la velocidad. El 4 de octubre de 1904, le contaba por escrito en una misiva sus intenciones a su marchante y amigo Paul Durand-Ruel: “Aquí estoy descansando desde hace algunos días, y me proponía pedirle que viniera a comer estos días, pero acabo de decidir poner en ejecución un proyecto que tenía desde hace tiempo: ir a Madrid a ver los Velázquez. Salimos el viernes por la mañana en coche para tres semanas”. Monet no fue el único que se sintió atraído por el pintor sevillano. Con el mismo objetivo, las salas del Museo fueron recorridas en 1865 por Manet, en 1879 y en 1895 por Sargent, en 1889 por Degas, que lo visitó en compañía del retratista Giovanni Boldini, en 1896 por Toulouse-Lautrec y en 1905 por Rodin.

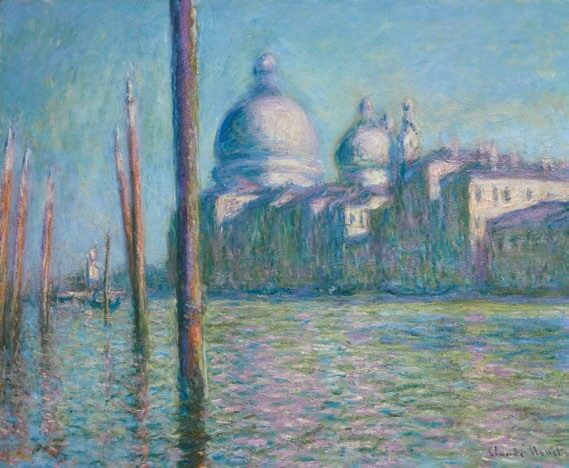

Por otro lado, entre 1908 y 1909 realizó un viaje a Venecia, también en compañía de Alice, invitado precisamente por su amigo Sargent. Resulta difícil imaginar lo que debió sentir Monet al descubrir la luz de la ciudad de los canales, la bruma y los reflejos cambiantes de los edificios en el agua. Aunque los primeros días se dedicó a recorrer las calles, visitar las iglesias y admirar a los grandes maestros del colorismo italiano, no pudo resistirse y volvió a coger los pinceles para inmortalizar el paisaje, dando lugar a unas pinturas de particular belleza de las vistas del Gran Canal y la plaza de San Marcos.

Las series

Desde la década de 1890, la producción pictórica de Monet se multiplicó. Además de los numerosos lienzos que pintó en estos años, desarrolló el concepto de las pinturas mediante series. Son cuadros donde se repite el mismo motivo pictórico a diferentes horas del día. El pintor estaba obsesionado con la pintura plein-air, si bien luego retocaba los cuadros en el taller tamizándolos con su particular forma de ver el mundo, para lo que utilizaba con total libertad los medios pictóricos. De esta forma, sus pinturas reflejan vistas y efectos anímicos desde diferentes perspectivas.

En los años de Giverny, estos estudios fueron realizándose cada vez de forma más sistemática. Las series del Parlamento de Londres, de los Almiares, de los Álamos y de la Catedral de Rouen fueron pintadas con un punto de vista que se acercaba a planteamientos casi científicos. En realidad, estos cuadros son una consecuencia lógica del camino que emprendió al acercarse al estudio de las variaciones de un objeto en función de sus circunstancias lumínicas. El mismo pintor describía su esfuerzo en conseguir con medios pictóricos una instantánea casi fotográfica en una carta dirigida al crítico Gustave Geffroy, en 1890: “Trabajo mucho, me empecino en una serie de efectos diferentes, pero en esta época el sol se pone tan rápido que no puedo seguirlo. Tengo una lentitud para trabajar que me desespera, pero cuanto más lo intento, más me doy cuenta de que hay que trabajar mucho para llegar a reproducir lo que busco: la instantaneidad, sobre todo la apariencia, la misma luz propagada por todas partes”.

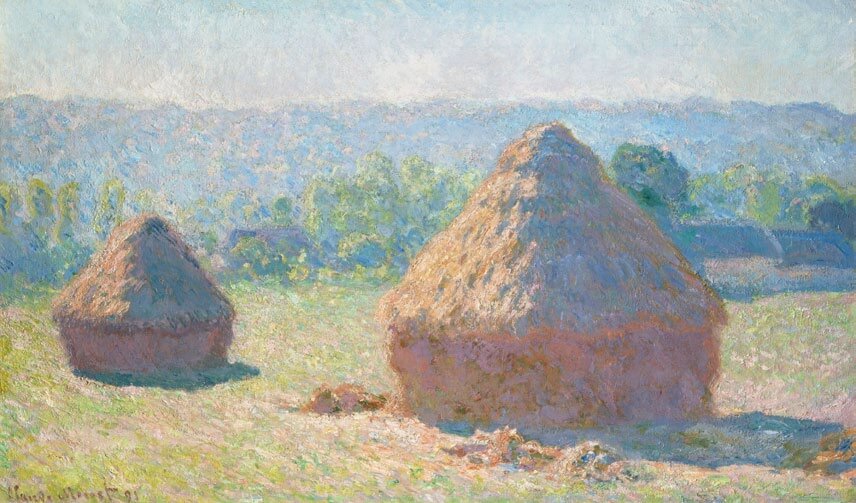

Hacia 1890, Monet realizó una serie de pinturas en las que se centraba en los almiares de paja que se secaban al sol. Estas pinturas prestan atención a los efectos cambiantes de la luz y las variaciones a diferentes horas del día, pero el artista también fija su mirada en los volúmenes geométricos, iniciando un camino que luego no continuará en su pintura posterior. Como todas las obras de este período, los Almiares gozaron del favor de los críticos y en 1891 realizó una exposición de la que la prensa se hizo un amplio eco y en la que vendió prácticamente todos los cuadros.

Por los mismos años, Monet sintió una auténtica atracción por un grupo de chopos que se encontraban a las orillas del río Epte a su paso por Giverny, y que pintó en diferentes momentos del día y estaciones del año. En estas obras se observa algo que ya había aparecido en la serie de los Almiares: su interés no tanto por el paisaje, sino por la representación de objetos individualizados. De esta forma, los cuadros en esta época, aunque parten de presupuestos impresionistas, van un paso más allá. Son obras marcadas por un fuerte sentido ascendente, acentuado por la verticalidad de los árboles y su reflejo en las tranquilas aguas del río.

Otro de sus mayores éxitos comerciales fue la serie dedicada al Támesis a su paso por Londres, con el edificio del Parlamento al fondo. Fueron realizadas al natural entre los viajes que realizó entre 1899 y 1904 para ver a su hijo Michel. Le fascinaba la bruma que tan a menudo envuelve a la capital inglesa, como se desprende de la lectura de sus cartas en estas fechas: “Hay que reconocer que este clima es muy particular; qué hermosos efectos he visto después de dos meses de contemplar sin parar el Támesis, es para no creerlo”, escribía a Alice en 1900. Las obras que pintó en Londres son perspectivas monumentales con un aspecto atemporal, que inician un camino que luego recorrerá en las múltiples obras de las Ninfeas en el que el espacio y la luz difuminan las formas, que se convierten en volúmenes que rozan la abstracción, llevando a la pintura figurativa a un callejón sin salida.

La obra de arte total

La casa de Giverny fue el lugar en el que Monet encontró el reposo que necesitaba en los últimos años, en los que pudo disfrutar de su extensa familia y de las mieles del éxito. La casa, que en un primer momento arrendó y posteriormente pudo comprar, era un espacio amplio y sobrio, con una arquitectura funcional y un huerto, que enseguida se convirtió en un magnífico jardín lleno de especies exóticas. Este vergel sería la obsesión de Monet durante más de treinta años y lo mimó con celo, como si de una extensión de su cuerpo se tratase.

En 1901 adquirió un terreno colindante paralelo a la finca, separado por medio de una línea de ferrocarril. Allí desvió el cauce del Epte para transformar este espacio en un estanque que llenó de plantas acuáticas, sobre el que mandó construir un pequeño puente de madera inspirado en las estampas japonesas que coleccionaba. No fue una tarea fácil, pues los campesinos utilizaban el río como una acequia que proveía de agua a sus campos de cultivo y desconfiaban de aquel personaje excéntrico y de sus misteriosas plantas acuáticas, que podían contaminar las aguas. Pero finalmente el testarudo pintor consiguió convencerlos y pudo crear una naturaleza a su medida, donde todas las flores y los colores estaban bajo su control.

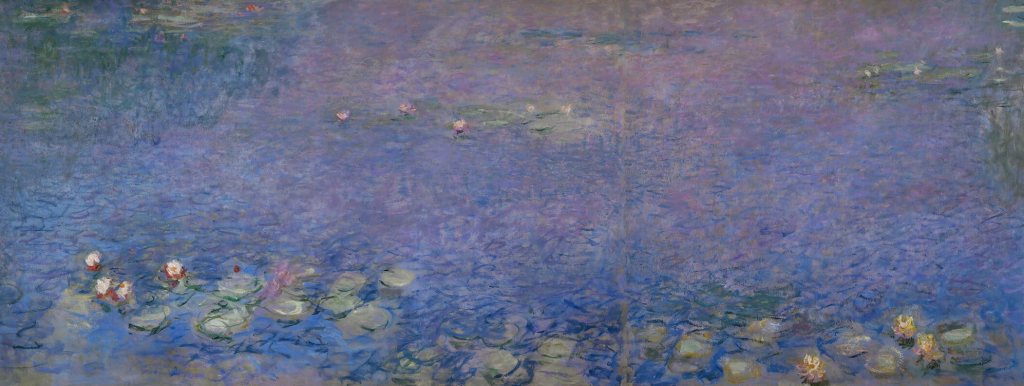

Los sauces llorones, los juncos, el bambú, las algas y sobre todo los nenúfares que resplandecían en las aguas cristalinas se convirtieron en el principal motivo pictórico de la obra de Monet en los últimos años. El estanque de Giverny quedó inmortalizado de un modo obsesivo en casi 240 obras de diferentes formatos. El enorme tamaño de algunas de estas pinturas acarreó al pintor no pocos problemas para transportar los lienzos y los bastidores en ferrocarril hasta la pequeña aldea de Giverny. La mayor parte de estas obras se conservan en los museos de L’Orangerie, el Marmottan y el Orsay de París, pero otras muchas se encuentran diseminadas por todo el mundo.

Las primeras representaciones de este particular jardín del Edén muestran el estanque y el pequeño puente de madera, las plantas del jardín y la casa, semiescondida por una vegetación glotona. Pero a partir de 1903 su mirada se centró en las aguas y los nenúfares, en unas representaciones cromáticas de gran belleza y cuyas formas se difuminan por completo, acrecentadas, quizás, por la pérdida de visión. Esta situación sumía al pintor en una desesperanza que se acabó transformando en resignación al final de sus días. En una de sus últimas cartas, fechada en 1922, escribía a su amigo el escritor Marc Elder: “Durante todo el invierno he cerrado mi puerta a todo el mundo. Pensaba que si no lo hacía mis días disminuirían, y quería aprovechar el poco de vista que me queda para terminar mis Decoraciones. Me equivoqué. Pues finalmente no he tenido más remedio que aceptar que las estaba echando a perder y que ya no era capaz de hacer nada bello. Y destruí varios de mis paneles. Hoy estoy casi ciego y debo renunciar a cualquier trabajo. Es duro, pero es así; ¡triste fin, a pesar de mi buena salud!”.

Monet se refería habitualmente a las pinturas de las Ninfeas como Decoraciones. El pintor las concibió para ser contempladas en una elipse, de forma que el espectador pudiera percibir el paso del tiempo y de las diferentes estaciones del año en un espacio que lo envolviera por completo, traspasando la frontera entre el lienzo y la realidad.

La serie de las Ninfeas es de una gran modernidad, pues al representar solo el nivel del agua Monet abandonó cualquier intento de perspectiva, de forma que, aunque nunca renunció a la representación del objeto, los contornos figurativos se desdibujaron hasta límites desconocidos en ese momento. Las pinceladas son gruesas, con unas capas encima de otras, que forman siluetas sinuosas y remolinos de diferentes gamas cromáticas, combinadas con un gran virtuosismo. Pero probablemente la sociedad todavía no se encontraba preparada para abandonar la figuración, pues en realidad la pintura de las vanguardias en la década de 1910 y 1920 estaba recorriendo caminos muy diferentes, y no sería hasta mediados del siglo XX cuando las Ninfeas se convirtieran en una auténtica fuente de inspiración para la nueva generación de pintores abstractos norteamericanos.