La morbidez del pensamiento moderno francés es bien conocida y universalmente aceptada incluso por los mismos franceses; el ateísmo, la crueldad, la falta de seriedad y la inmoralidad son incuestionables. Si se comete un crimen más grave que un asesinato a sangre fría, normalmente proviene de París o cerca de allí; si un libro o una pintura son abiertamente obscenos, el autor o el artista es, en nueve de cada diez casos, francés. Los escaparates y las librerías de París son suficientemente elocuentes del gusto nacional por la literatura y el arte, un gusto proclive al vicio y a la vulgaridad indecente”.

Con estas palabras la escritora británica Marie Corelli (1855-1924) trató de contextualizar la novela Wormwood: A Drama of Paris, publicada en 1890. En efecto, era el París de la Belle Époque donde, según la autora, se favorecía un ambiente considerablemente dado al libertinaje y la ordinariez.

El caso es que entre el último cuarto del siglo XIX y los primeros años del XX –antes de la Gran Guerra–, la Tercera República Francesa y la Segunda Revolución Industrial fueron el marco sociopolítico en el que la emergente burguesía floreció económicamente (exhibía vestidos de satén y sombreros de copa en un París plagado de cafés y cabarés, manifestaba sus gustos por el arte dándoselas de entendidos en los salones...).

París estaba cambiando. Pero el cambio no se debía a la “morbidez del pensamiento moderno francés”, como decía Corelli. La libertad de pensamiento y de expresión, distinta respecto a la de épocas pretéritas, propició la aparición de un clima cultural renovado. Poetas, pintores, escultores y músicos modificaron los parámetros tradicionales de sus respectivas disciplinas y llegaron a instituir nuevas corrientes que iban a suponer un punto de inflexión.

Diálogo entre las artes

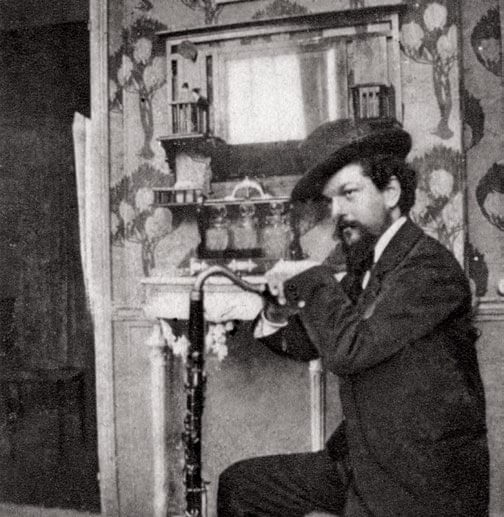

Además, hubo una verdadera imbricación entre las diferentes artes y los distintos artistas. El interés de los compositores por las bellas artes tenía su contrapartida en la fascinación de los escritores por la música; pintores como James Whistler escogían títulos para sus obras tomados de composiciones musicales; poetas como Stéphane Mallarmé buscaron la musicalidad en sus versos; y la sociedad La Libre Esthétique organizaba exhibiciones conjuntas amenizadas con música instrumental. Y es este el París que vivieron Claude Monet y Claude Debussy (1868-1918). Monet, alabado por unos y menospreciado por otros, adquirió popularidad a partir de la década de los 80. Por su parte, Debussy tuvo partidarios que lo consideraron un músico revolucionario, así como detractores que le reprocharon su estilo.

Un papel para decorar

La historia debe reconocer a ambos la capacidad de innovar en sus respectivos campos y, si bien no hay consenso para clasificar a Debussy en un estilo concreto, nadie duda de que Monet fue el pintor impresionista por excelencia. De hecho, el origen del término impresionista se encuentra, como hemos visto ya, en el título de una de sus obras: Impresión, sol naciente. Veamos qué sucedió.

Los artistas que participaron en la Primera Exposición Impresionista pertenecían a una generación que había recibido una buena formación académica (conocían los postulados del neoclasicismo, el romanticismo y el realismo), pero se negaban a seguir esas convenciones. Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Morisot, Pissarro... De hecho, Pissarro fue considerado el padre de los impresionistas por las enseñanzas transmitidas a sus colegas. Les incitaba a plasmar la luz atmosférica, a llevar al extremo la mímesis o imitación de la naturaleza. Para ello, debían dejar a un lado el dibujo académico, profundizar en el color y no ocultar la pincelada, ya que esta manifestaba aquello que deseaban plasmar: el instante.

La crítica se abalanzó sobre ellos. Se publicaron artículos mofándose. Louis Leroy lo calificó como un atentado a las buenas costumbres artísticas, al culto de la forma y al respeto a los maestros. En su artículo transcribía la supuesta conversación que mantuvo con Joseph Vicent, un prestigioso paisajista, mientras contemplaban los cuadros:

“- ¡Ah, ahí está, ahí está! –exclamó ante el n. 98– ¿Qué representa este lienzo? Mire en el catálogo.

- Impresión, sol naciente.

- Impresión, estaba seguro. Tiene que haber impresión ahí. ¡Y qué libertad, qué desenvoltura en la ejecución! Un papel para decorar en estado embrionario parece más cuidado que este cuadro”.

La reacción se difundió entre la sociedad hasta tal punto de que el calificativo impresionista se utilizaba para designar a los artistas que pintaban ese tipo de cuadros, cuyo objetivo principal era producir una sensación en los sentidos del espectador.

Debussy, ¿impresionista?

¿Es esto extrapolable a la música? Es decir, ¿se puede usar el término para definir un determinado tipo de composición musical que apele a las sensaciones del oyente?

El origen del vocablo es inequívoco: va unido al mundo de la pintura. Sin embargo, hay especialistas que lo consideran válido para clasificar la música de Debussy o Maurice Ravel; otros, en cambio, creen que las características del impresionismo son particulares del arte de la pintura. En cualquier caso, sabemos que Debussy fue tildado de impresionista incluso por sus contemporáneos. Así lo llamaban los profesores del conservatorio. Lo hacían en un sentido peyorativo, pues no se referían a que hubiera formulado un estilo musical novedoso y singular, sino a las características poco tradicionales y –en consecuencia– de baja calidad de sus creaciones. Pero el calificativo le otorgó un cierto aire revolucionario, sobre todo entre el público que había conocido las exposiciones impresionistas que se realizaron entre 1874 y 1886. Entonces, el impresionismo era una tendencia en boga considerada por la crítica más conservadora como un modernismo peligroso.

Primavera y Preludio a la siesta de un fauno, estrenadas en 1887 y en 1892 respectivamente, fueron dos de las primeras composiciones señaladas como pertenecientes a dicha tendencia. Ahora bien, Debussy nunca reconoció que hiciera música impresionista. Aun así, no deja de ser elocuente su aprecio por las obras de los pintores del nuevo estilo o el hecho de valorar sus Nocturnos orquestales como una pieza musical obtenida a partir de las distintas combinaciones “de un solo color”.

En verdad, Debussy tuvo contacto con la poesía y la pintura desde su juventud y, a pesar de age que mantuvo más vínculos con escritores que con pintores, su fascinación por estos últimos puede constatarse en varias anécdotas de sus coetáneos. Así, uno de sus alumnos dijo que Claude siempre estuvo arrepentido de no haberse lanzado a pintar cuadros en lugar de a componer música. Y su amigo el compositor francés Edgard Varèse afirmaba que Debussy le confesó que amaba los cuadros casi tanto como la música y que algunos de sus artistas preferidos fueron Monet, Degas, Turner, Goya y los prerrafaelitas.

Una impresión musical y pictórica

Además de la admiración particular que profesaba a los impresionistas y del contacto que tuvo con otros artistas, cabe destacar que la música de Debussy guarda ciertos paralelismos con el impresionismo pictórico. “He hecho de la misteriosa naturaleza mi religión. Cuando observo el cielo al atardecer y paso horas contemplando su maravillosa y siempre cambiante belleza me abruma una extraordinario emoción”, decía Debussy. ¿No podrían ser palabras de Monet?

Es difícilmente cuestionable que los perfiles borrosos de las pinturas tienen su contrapartida en la dispersión formal de muchas composiciones debussystas que eluden el diseño temático clásico. O que la ambigüedad de la imagen sobre la tela encuentra su símil en la ambigüedad armónica de un Debussy que abandona la tonalidad clásica y se embarca en el descubrimiento de nuevas consonancias.

En pintura dicha ambigüedad se producía de una manera consciente e incluso científica, pues en ocasiones los artistas recurrían a la teoría del color de Chevreul (la ley del contraste simultáneo de los colores, 1839). Según esta, las personas perciben contrastes de luminosidad según la complementariedad o contrariedad de los colores. En Impresión, sol naciente de Monet las chimeneas, las casas, el humo y los barcos del puerto de El Havre apenas son percibidos en primera instancia, ya que la tonalidad no resalta respecto al fondo azulado y difuminado. En cambio, el color anaranjado del sol y su reflejo destacan a primera vista porque el color azul que lo envuelve es su complementario.

Pero tal vez la correspondencia más directa sea que ambas manifestaciones artísticas fueron eminentemente sensoriales a la hora de transmitir la esencia de un concepto sin acatar sensu stricto las reglas académicas vigentes.

Por una parte, las composiciones de Debussy fueron innovadoras en la medida en que el tempo no dependía de la rítmica y de los compases tradicionales; era mucho más libre. El empleo habitual de los modos –escalas musicales procedentes de la tradición griega, recuperadas durante la Edad Media– desconcertó a un público que ya había tenido a Hector Berlioz como un gran transgresor. Y la capacidad para crear sensaciones despuntó por el uso de armonías nada convencionales.

Un ejemplo de pieza orquestal que aúna estas características es El mar (1905), cuya portada de la edición original reproducía La gran ola de Kanagawa, una estampa de Katsushika Hokusai (1760-1849), grabador japonés apreciado por los impresionistas. Cuando se escucha El mar, uno parece vislumbrar la luz que el sol proyecta sobre el agua o la sutileza de un baile de olas evocado por una orquestación inusual.

Por otra parte, para aludir a las novedades del impresionismo en pintura, cabe retrotraerse en el tiempo. Esta escuela no nace de la nada; hunde sus raíces en otras tradiciones pictóricas. Es una reacción –acaso la consecuencia última– del realismo porque renuncia a plasmar la realidad de una manera racional y objetiva. De ahí que un primer precedente lo constituyan las obras de románticos como Joseph Mallord William Turner (1775-1851), como por ejemplo Tormenta de nieve y vapor a la entrada de un puerto (1842) o Lluvia, vapor y velocidad (1844). En estos cuadros no hay contornos que valgan para definir las formas de los fenómenos atmosféricos. El color y su gradación es lo que impera en unas composiciones que no debieron dejar indiferente la experiencia emocional del observador.

Cabe suponer que Monet pudo inspirarse en la obra de Turner a causa de su viaje a Londres. Del mismo modo, la pintura de Velázquez debió marcarle. Después de su estancia en Madrid, llegó a declarar: “Velázquez es el pintor de los pintores”. Y es que la capacidad de sugerir luces y atmósferas de algunas series de cuadros del pintor hispalense no se alejan demasiado del estilo de los antecedentes más directos del impresionismo: la Escuela de Barbizon y la Escuela de Saint Simeon, ambas constituidas por artistas que trabajan al aire libre (plenairistas), entre ellos, Jongkind y Boudin, amigos de Monet y de los primeros que le alentaron a entrar en contacto directo con la naturaleza a la hora de pintar un cuadro.

Virtuosismo técnico

En este sentido, la complejidad del modo de trabajo del pintor impresionista concuerda con la del compositor: el virtuosismo técnico del creador tiene que romper los límites de su arte, bien superando el estatismo en pintura o la continuidad en música.

Monet tenía que trabajar con cierta celeridad para captar el momento y así alcanzar lo imposible: obtener un fragmento de una realidad que cambiaba constantemente. Así, si se observa el ciclo de lienzos que dedica a la catedral de Rouen (1892-1894), se puede percibir su voluntad por obtener un pedazo de realidad. Monet emplea diversas tonalidades de color para crear un juego de luces y sombras que corresponden a una microdisección temporal. Aunque sea materialmente irrealizable, el tiempo parece detenerse en cada una de las vistas de la fachada gótica.

El ruido de las críticas y la melodía de los elogios

La reformulación de los parámetros artísticos por parte de los impresionistas acarreó una crítica convulsa. Corrieron ríos de tinta acerca de las transgresiones que planteaban y se les reprochó con la misma intensidad con la que se les alabó. Monet y Debussy fueron uno de los núcleos de estos juicios. Los halagos y reprobaciones que periodistas y compañeros de profesión vertieron sobre ellos se dilataron a lo largo de su carrera y se pueden dividir en distintas fases: desde la crítica voraz y el elogio comedido e incipiente, pasando por la consideración de su talento y éxito, hasta llegar a reconocer la genialidad de unas personalidades trascendentales para la historia de las artes.

Al igual que ocurrió con Monet, también sobre Debussy y sus adeptos se escribieron palabras dañinas durante los primeros años. Jean Lorrain dijo: “Los debussystas son esnobs elegantes, jóvenes efebos con ojos hundidos en un rostro pálido y bien cortados redingotes con cuello de terciopelo, niños mimados que leen juntos la partitura para piano y se susurran al oído palabras arrebatadas en los momentos del éxtasis”. Y es que, en verdad, había gente de la cultura parisiense que, dado el carácter revolucionario de la música del compositor francés, creía que una nueva moda debussysta campaba a sus anchas por la ciudad contaminando las buenas costumbres. Es el caso del novelista Camille Mauclair (1872- 1945), quien menospreció a los seguidores de Debussy denunciando una supuesta actitud desequilibrada: “Existe una enfermedad nueva en París: la debussytas. Le traslada a uno a una especie de estado de embriaguez alcohólica. Se huele la pólvora y la revolución al salir de Peleas y Melisande [ópera de Debussy]. Se cae en un estado de furor místico, como si se hubiera tomado hachís”.

Pero no todas las críticas fueron negativas en los inicios profesionales del compositor y del pintor. A la Desembocadura del Sena (1865), obra primeriza de Monet, se le recriminó la falta de finura, pero se le valoró su “audaz manera de ver las cosas y de imponerse a la atención del espectador”. Asimismo, los Nocturnos orquestales de Debussy, que no tuvieron gran éxito en el estreno, fueron sin embargo bien valorados por compositores y críticos de la altura de Paul Dukas (1865-1935) y Alfred Bruneau (1857-1934).

Un segundo tipo de críticas asoció a ambos artistas cuando se les empezó a reconocer la calidad y el carácter innovador de sus estilos. A partir del vínculo artístico establecido entre Mallarmé, Debussy y Monet por determinados gacetistas, el número de apoyos fue creciendo exponencialmente. Y, en concreto, la exposición que Monet realizó con Auguste Rodin en 1889 fue la clave para suscitar un apoyo social cada vez más generalizado.

Ya entrado el siglo XX, el discurso historiográfico cobijó a ambos bajo el mismo manto. Mauclair, quien años antes había vituperado a los debussystas, escribió en L’impressionnisme, son histoire, son esthétique, ses maitres (1904) lo siguiente sobre el estilo de Monet: “El ojo recompone lo que ha disociado el pincel y uno se da cuenta con estupor de toda la ciencia, de todo el orden secreto que ha presidido ese amontonamiento de manchas que parecían proyectadas en furiosa lluvia”.

Acerca de la originalidad de los dos Claudes, cabe señalar otras dos citas: si “la obra de Monet ha pasado al lenguaje de la pintura como la obra de un escritor genial pasa al lenguaje escrito y lo enriquece” –escribía Mirbeau en 1912–, el estilo del músico francés creó “un mundo nuevo, instintivo y onírico de música lírica y panteísta, contemplativa y objetiva; un tipo de arte que, de hecho, parecía llegar a todos los aspectos de la experiencia”, afirmó David Cox en su estudio sobre la música orquestal de Debussy. No cuesta demasiado imaginar que los artistas de la Belle Époque reticentes a seguir los postulados tradicionales vivieron episodios emocionalmente difíciles de gestionar. Los dos Claudes no desfallecieron y siguieron firmes explorando nuevos caminos, llevando a cabo lo que el alma les dictaba. El tiempo les dio la razón: “A sus esfuerzos y a los de sus compañeros impresionistas […] se debe, sobre todo, la redención del arte... Han salido victoriosos de la terrible lucha”.