Goya estuvo en Italia, meta fundamental del Grand Tour, durante la segunda mitad del siglo XVIII, en concreto entre los años 1769 y 1771; viaje que hizo sin una ayuda económica oficial y con la voluntad de completar su formación como pintor tras haberse presentado sin fortuna a los concursos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1763 y en 1766. Una parte de este periodo de su vida nos es conocida gracias al Cuaderno italiano (19,5 x 13,5 cm), conservado en el Museo Nacional del Prado, fabricado en una de las manufacturas del Estado Pontificio —la de Fabriano o la de Foligno—, hipotéticamente adquirido por el pintor en Roma y con cierta probabilidad iniciado a principios de 1771, fecha anotada en la primera página del mismo.

El artista ha recogido en su taccuino informaciones de muy diversa índole, como listados de las ciudades por las que pasó en sus recorridos de ida y vuelta a Italia, algo que le distingue del resto de los cuadernos de artistas españoles que se formaron en Roma durante el tercer cuarto del siglo XVIII, para quienes las cuestiones del viaje no parecen haber suscitado gran interés. También registró el nombre de contactos, en su mayoría de especial utilidad para el desarrollo de sus desplazamientos, y escribió el título y bosquejó obras que llamaron su atención y que testimonian su paso por Italia, especialmente por Roma, donde habría residido la mayor parte de esos dos años.

Una vez de vuelta a España, Goya conservó el Cuaderno italiano y siguió realizando en él anotaciones y dibujos, algunos de los cuales parecen infantiles, por lo que sospechamos que podrían haber sido ejecutados por uno de sus hijos. Quizá lo tuvo en su taller y en ciertas ocasiones lo podría haber consultado, inspirándose en algunas de las imágenes contenidas en él y recordando con cierta nostalgia el tiempo pasado en Italia.

Goya, viajero del Grand Tour

Gracias a los listados de ciudades que el pintor anotó en su cuaderno es posible plantear hipótesis acerca de los itinerarios de ida y vuelta que le llevaron a Italia. Su análisis nos permite pensar que habría podido viajar a finales de la primavera o comienzos del verano de 1769, embarcándose en una faluca o en un canario en el puerto de Barcelona —el más cercano a su Zaragoza natal, y ciudad en la que residía en la Semana Santa de ese año— y recalando en Génova. A este respecto cabe recordar que, en 1761, Pedro Rodríguez de Campomanes, ministro de Hacienda, llevó a cabo una importante reforma del sistema postal que permitió viajar con mayor rapidez dentro y fuera de las fronteras españolas.

Una vez en tierras italianas, según las características del boletín de sanidad que hubiese portado consigo y las vicisitudes de su viaje (durante el que podría haber estado expuesto a algún tipo de enfermedad contagiosa), se habría visto tal vez obligado a guardar cuarentena en un lazareto, quizá en el de Civitavecchia, localidad anotada en sexto lugar en el listado de las ciudades que más le gustaron, desde donde habría proseguido su viaje por tierra hasta Roma, su preferida, con la posta del Estado Pontificio.

Tras una permanencia de aproximadamente dos años en Roma, Goya habría emprendido el viaje de regreso a España en la primavera de 1771, aunque en este caso podría haber hecho un recorrido más dilatado que le permitió conocer, con diferente grado de profundidad, buena parte de las localidades recogidas en el Cuaderno italiano. Habría podido coger la carrera de Ancona, en vigor desde mayo de 1771 y con la que se evitaba el Paso o Garganta del Furlo por considerarse un territorio peligroso, atravesando los territorios del Estado Pontificio hasta llegar a Bolonia. Una vez allí, el artista se habría desviado para ir a Venecia, donde habría pasado algún tiempo.

Según una anotación del Cuaderno italiano, habría visitado la calle de la Marzeria, muy próxima a la iglesia de San Salvador y célebre, entre otras cosas, por la elevada concentración de librerías e imprentas, donde podría haber comprado una guía o algún grabado como recuerdo de su paso por la ciudad de los canales. También estuvo en la denominada Ca' Farsetti, edificio que daba al Gran Canal y donde el erudito Filippo Vincenzo Farsetti había dispuesto su colección de modelos y yesos de esculturas clásicas, adquiridos durante sus dos viajes a Roma, de entre los que Goya apreció las terracotas de Bernini y de Algardi, referidas de forma un tanto críptica en la ultima página de su taccuino. Desde Venecia habría proseguido en dirección a Génova y, una vez allí, se habría embarcado y habría hecho escala en tres de los principales puertos de Provenza, cuyo nombre recoge en su taccuino: Tolón, La Ciotat y Marsella.

Goya pudo contar en sus desplazamientos con la colaboración de varios contactos anotados en el Cuaderno italiano. En Roma habría visto a Timoteo Martínez, sobrino del responsable de la posta española, cuya oficina y residencia se hallaban en una casa sita en el callejón del Bottino, en las inmediaciones de la plaza de España, muy cerca de la embajada a la que servía habitualmente. En Génova habría recurrido a Luis Martínez de Beltrán, director de la posta —la oficina de Giro Real mediante la que la monarquía española colocaba el dinero en el norte de Italia, evitando de ese modo el pago de elevados intereses derivados del préstamo del mismo— y asentista de tropas al servicio de la Corona española. Habría podido gozar del apoyo de Bartolomé Puigvert, patrón de barcos catalán que trabajaba para Martínez de Beltrán y transportaba a las tropas españolas entre el puerto de Barcelona y el de Génova, desde donde se desplegaban a diversos puntos del norte de Italia. Otro contacto genovés del pintor fue Bernardo Pasquale Mantero, escultor perteneciente a la Accademia Ligustica, donde se habría ejercitado copiando obras conservadas en el interior de su sede, ubicada en la plaza Soziglia, en pleno corazón de la ciudad.

En Marsella, Goya tuvo dos apoyos cuyos nombres aparecen en el Cuaderno italiano. El primero de ellos fue Laurent François Tarteiron, armador, banquero y fabricante de jabón perteneciente a una de las 2.000 familias protestantes que residían en la ciudad, quienes detentaban buena parte de su riqueza y habían contribuido a su renacer económico tras la terrible peste que la asoló en 1720. Otro contacto de Goya fue Dominique-François Baudoin, quien durante la estancia del pintor en Marsella trabajaba al servicio de Tarteiron ocupándose de las cuestiones logísticas de su fábrica de jabón, y que le podría haber proporcionado un lugar donde dormir o le habría ayudado a organizar el viaje de regreso a España.

Una de las cuestiones más nebulosas en relación al periodo italiano de Goya es la que tiene que ver con su alojamiento, especialmente en Roma , donde podría haber residido durante un periodo en la iglesia-hospital de Santa Maria di Monserrato degli Spagnoli, ubicada en las inmediaciones del Palacio Farnese, que acogió sobre todo a personajes de procedencia catalana, aragonesa y valenciana. También habría podido repostar en la iglesia de los Santi Quaranta Martiri e San Pasquale Baylon, convento de los frailes menores observantes descalzos españoles que se halla en la zona del Trastévere.

Otra opción es que hubiese vivido junto al escultor Juan Adán y al pintor Manuel Eraso, ambos aragoneses como él y formados en el taller de José Luzán, a quienes incluso habría conocido antes de su viaje a Italia. En uno de los documentos que Goya incluyó en las capitulaciones matrimoniales que se realizaron con motivo de su enlace con Josefa Bayeu, el 25 de julio de 1773, Adán y Eraso testificaban ante un notario del Auditor Camerae ubicado en el Palacio de Montecitorio que habían tenido relación continua con el de Fuendetodos, por lo que podían asegurar que no se había casado ni comprometido a ello durante los dos años que residió en Roma. Ello permite pensar que Goya hubiese podido vivir, al menos un tiempo, con Adán, que residía en una casa en el centro de Roma, o con Eraso, adscrito entre 1770 y 1771 al Palazzo de Spagna.

La experiencia artística

Goya refiere en uno de los documentos incluidos en sus capitulaciones matrimoniales haber asistido regularmente a la denominada Scuola del Nudo, creada por Benedicto XIV en 1754 y ubicada en una de las dependencias de la plaza del Campidoglio. Esta era una prolongación de la Accademia di San Luca de Roma para que los artistas provenientes de toda Europa pudiesen estudiar gratis el desnudo masculino a partir de un modelo de carne y hueso. También habría pasado por la denominada Académie de France, con sede en el Palacio Mancini ubicado en la calle del Corso, donde residían los artistas franceses galardonados con el Prix de Rome gracias al que proseguían sus estudios en la capital del Estado Pontificio. Esta institución era célebre, entre otras cosas, por las ejercitaciones encaminadas a perfeccionar la representación de los pliegues, lo que ha de vincularse con un conjunto bastante homogéneo de dibujos de las primeras páginas del Cuaderno italiano. En su interior, Goya podría haber dibujado el Desollado de Jean-Antoine Houdon, un riguroso estudio de la musculatura del cuerpo humano que alcanzó una importante celebridad en aquella época.

Otro espacio romano en el que es posible situar a Goya es el interior de la pequeña iglesia de San Nicola dei Lorenesi, tras la plaza Navona, donde copió las figuras de la Prudencia y de la Fortaleza realizadas por Corrado Giaquinto en las pechinas de la cúpula. Tampoco sería de extrañar que hubiese podido ver, e incluso copiar, los modelos que Giaquinto llevó a cabo antes de acometer este trabajo, dos de los cuales, el de la Prudencia y el de la Justicia, aparecieron en el mercado anticuario romano en 1769, lo que habría constituido una ejercitación más fácil y cómoda. Asimismo, Goya, como muchos artistas que estudiaban en Roma en aquel periodo, manifestó un cierto interés por la escultura clásica bosquejando desde perspectivas diferentes el Hércules Farnesio. Esta escultura clásica, actualmente conservada en el Museo Archeologico Nazionale de Nápoles, se encontraba en el homónimo palacio, adonde acudían muchos artistas y viajeros del Grand Tour para contemplar no solo esta obra, sino también los frescos de los Carracci en la Galería.

Goya podría haber pasado durante sus años romanos por el Museo Pio Clementino, germen de los Museos Vaticanos. A partir de 1770 se programó la realización en su interior de la denominada Sala de los Animales, que habría de albergar esculturas tanto clásicas, en su mayoría restauradas, como realizadas expresamente para ella, un peculiar híbrido entre el anticuariado y la ciencia. El aragonés dibujó en su cuaderno un asno que podría ser el que se había destinado a la Sala de los Animales, una pieza restaurada en 1770 por el escultor romano Bartolomeo Cavaceppi. En uno de los bocetos lo capta como un ser carente de animación, con una expresión inerte y vacía, mientras que en otro lo dota de vida y el animal parece rebuznar.

Durante la estancia de Goya en Roma se volvió a celebrar con gran intensidad el carnaval, tras un largo periodo en que estos festejos se prohibieron por los actos violentos que desencadenaban. En él se organizaban cabalgatas en carrozas ampulosamente decoradas, fuegos artificiales, desfiles de disfraces, una carrera de caballos por la calle del Corso que se conocía como carrera de Barberi y representaciones teatrales en plazas y domicilios privados. El de Fuendetodos, que habría tenido ocasión de vivir tanto el carnaval de 1770 como el de 1771, bosquejó en su cuaderno varias máscaras de Polichinela, uno de los disfraces más habituales, e incluso habría recordado esta experiencia en obras realizadas durante su madurez en las que el carnaval y los disfraces tienen un cierto protagonismo.

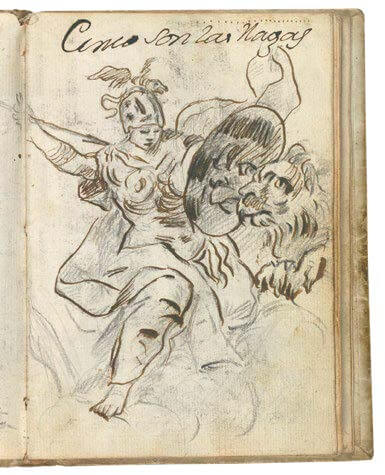

En el Cuaderno italiano se conservan además varios bocetos que debieron servir al pintor para la posterior realización del cuadro con el que se presentó al concurso de la Reale Accademia per le Belle Arti de Parma en 1771, que tenía por tema «Aníbal vencedor, que por primera vez miró Italia desde los Alpes». Los participantes, además del aragonés, fueron el siciliano Gesualdo di Giacomo, el francés Pierre Du Hallas o Duhallas, ambos residentes en Roma, y el ganador de la convocatoria, Paolo Borroni. Goya, que envió el lienzo desde Roma en abril de 1771 con un lema sacado de la Eneida de Virgilio, consiguió una mención especial del jurado que le refiere como «Francesco Goja, romano», manera en la que el pintor se habría denominado en una de las epístolas enviadas a la institución parmesana, posiblemente aquella en que solicitó ser admitido a la convocatoria. Dicho reconocimiento habría impulsado su carrera, granjeándole sus primeras comisiones artísticas una vez de vuelta a Zaragoza, en donde se encontraba ya en octubre de 1771.

Además del ambiente oficial de la enseñanza reglada, el pintor parece haber experimentado un cierto interés por un mundo menos ortodoxo. Este estaba representado por artistas procedentes en gran parte del norte de Europa, con una visión artística más libre que se distanció del ámbito académico y que podrían haber aproximado al aragonés a aspectos afrontados años después en la pintura romántica y que quedaban fuera del pensamiento iluminista como la melancolía, el erotismo, el sueño, lo grotesco, etc. A lo largo de su vida, y en cierto modo gracias a la intensa y compleja experiencia artística y humana que supuso el viaje a Italia, Goya tuvo ocasión de reflexionar sobre muchas de estas cuestiones, que emergieron en su obra más íntima y convivieron con su dimensión oficial.