Durante décadas, la imagen que teníamos de la civilización maya oscilaba entre ciudades monumentales rodeadas de selvas y comunidades dispersas que florecieron en aislamiento. Pero esa narrativa está a punto de cambiar. Un reciente estudio publicado en Journal of Archaeological Science: Reports y liderado por el arqueólogo Francisco Estrada-Belli, junto a un equipo internacional, ha sacudido los cimientos de la historiografía mesoamericana: los mayas eran muchos más, estaban mucho más organizados y su presencia en el territorio era mucho más densa de lo que se había imaginado.

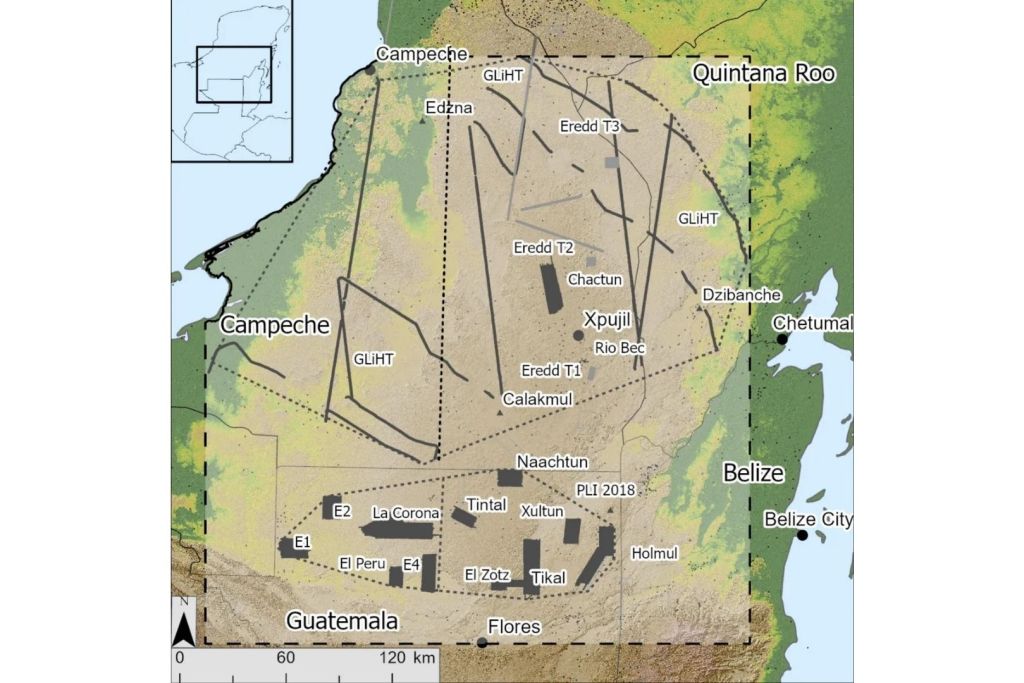

Utilizando tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging), un sistema láser montado en aeronaves capaz de "ver" a través de la selva, los investigadores han escaneado más de 95.000 kilómetros cuadrados del corazón de las tierras bajas mayas. El resultado ha sido revelador: nuevas estimaciones elevan la población maya del periodo Clásico Tardío (aproximadamente 600–900 d.C.) a entre 9,5 y 16 millones de personas. Cifras que duplican estimaciones anteriores y que obligan a revisar por completo nuestra visión del urbanismo, la política y la organización social de esta civilización.

Ciudades invisibles que ahora emergen

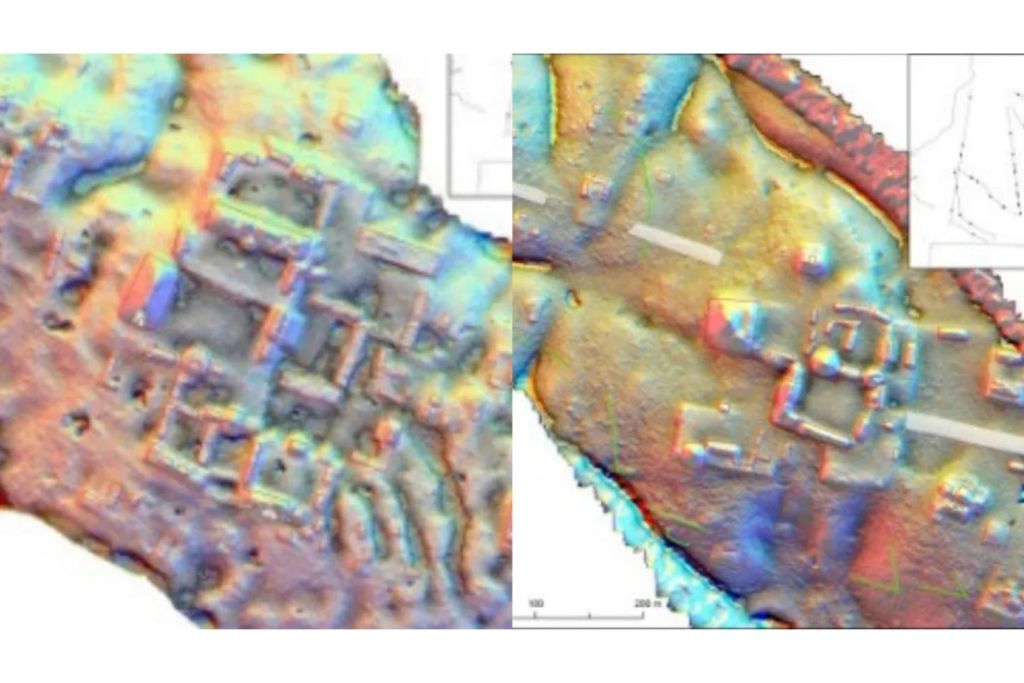

Lo fascinante de esta investigación es que gran parte de los datos no provienen de excavaciones tradicionales, sino de una combinación de fuentes LiDAR públicas y privadas, muchas de ellas originalmente recopiladas para estudios medioambientales. Al reinterpretarlas con nuevos parámetros arqueológicos, los expertos descubrieron patrones de asentamiento altamente sistemáticos. Lejos de ser un mosaico de pequeños poblados desconectados, las tierras bajas mayas estaban repletas de complejos urbanos estructurados alrededor de plazas públicas, conectados por redes de caminos, rodeados de campos agrícolas e integrados en un sistema de organización territorial que combinaba centros ceremoniales con núcleos habitacionales y productivos.

Una de las conclusiones más impactantes es que prácticamente todas las estructuras detectadas se encontraban a menos de cinco kilómetros de una plaza o grupo residencial con función administrativa o ceremonial. Eso implica que incluso las zonas rurales estaban estrechamente vinculadas con el aparato político y religioso. No había aislamiento. Lo que antes se consideraban asentamientos independientes, ahora se revelan como parte de una estructura jerarquizada que extendía su influencia a lo largo de selvas y colinas.

Mucho más que grandes pirámides

Hasta ahora, el imaginario colectivo se centraba en nombres como Tikal, Calakmul o Chichén Itzá. Esos grandes centros arqueológicos, con sus templos y juegos de pelota, eran vistos como la excepción dentro de un mundo mayoritariamente rural. Pero el estudio demuestra que las ciudades mayas eran más comunes, numerosas y densas de lo que se pensaba. La densidad de estructuras habitacionales en zonas como Chactun, en el actual estado mexicano de Campeche, supera incluso la de Tikal, considerada una de las metrópolis más grandes del periodo.

La clave del nuevo enfoque está en cómo se analizaron los datos. En lugar de centrarse solo en la monumentalidad arquitectónica, los investigadores contabilizaron viviendas individuales, plataformas menores y evidencias de infraestructura agrícola, utilizando estándares que reflejan el tamaño habitual de una casa maya. Esa perspectiva, más cercana a la vida cotidiana de la población, permite entender mejor cuánta gente vivía realmente allí y cómo se distribuían sus actividades.

Un mundo organizado por y para la producción

Además del número de habitantes, lo que sorprende es la sofisticación de la planificación territorial. Lejos de dejar la agricultura a merced del azar o del uso extensivo, los mayas diseñaron sistemas complejos de terrazas, canales, muros de contención y campos elevados, tanto en zonas de selva como en humedales. La asociación espacial entre estructuras habitacionales y parcelas agrícolas sugiere que la producción de alimentos estaba planificada y, en muchos casos, dirigida por élites locales desde grupos residenciales medianos y grandes.

De hecho, se han encontrado evidencias claras de distribución jerárquica incluso en áreas que antes se creían periféricas. Los grandes centros no estaban aislados, sino integrados en redes que conectaban núcleos medianos con aldeas y campos productivos. Esto indica no solo una densa población, sino también una administración compleja, capaz de coordinar mano de obra, recursos y ceremonias en un territorio amplio y diverso.

El derrumbe bajo otra luz

Pero si la civilización maya logró alcanzar estos niveles de densidad y sofisticación, ¿qué ocurrió para que colapsara entre los siglos VIII y X? Aunque el estudio no se centra en esa cuestión, sus implicaciones son ineludibles. Una población de hasta 16 millones de personas requería enormes cantidades de alimentos, madera, agua y coordinación política. Bajo condiciones climáticas adversas o tensiones internas, ese sistema podía tornarse vulnerable.

Y eso es precisamente lo que otros estudios recientes están comenzando a confirmar. Investigaciones genéticas en zonas como Copán, en Honduras, muestran una fuerte caída demográfica hacia el año 750 d.C., pero también una notable continuidad cultural y biológica. Es decir, los mayas no desaparecieron, sino que se reorganizaron en nuevos centros, especialmente en la región norte de la península de Yucatán. El colapso no fue absoluto, sino una transformación forzada por crisis múltiples.

LiDAR: la revolución silenciosa de la arqueología

Más allá del caso maya, este estudio representa un punto de inflexión para la arqueología en general. El uso combinado de LiDAR con nuevas metodologías de análisis ha demostrado que es posible obtener retratos precisos y extensivos de civilizaciones antiguas sin necesidad de excavar cada centímetro de terreno. La capacidad de escanear selvas enteras y detectar estructuras mínimas que antes pasaban desapercibidas abre la puerta a reinterpretar otras culturas tropicales, desde el sudeste asiático hasta el Amazonas.

Además, parte de los datos utilizados por los investigadores son de acceso público, como los del sistema G-LiHT de la NASA. Esto significa que muchos otros equipos podrán replicar esta metodología en diferentes contextos sin tener que depender exclusivamente de costosos vuelos personalizados.

El redescubrimiento de una civilización viva

Hoy, millones de descendientes de los antiguos mayas siguen habitando Guatemala, Belice, el sur de México y partes de Honduras. Sus lenguas, costumbres y cosmovisión son un legado vivo de una civilización que, ahora lo sabemos, fue mucho más extensa, compleja y poderosa de lo que se imaginaba. Este hallazgo no solo rescribe la historia de los mayas; nos invita a mirar más allá de las ruinas visibles y a comprender el pasado desde una escala humana, cotidiana, estructurada.

Con cada nuevo pulso láser que atraviesa la selva, la historia se redefine. Y esta vez, lo que ha emergido es una civilización que estaba oculta a plena vista.

El estudio ha sido publicado en Journal of Archaeological Science: Reports.