Si en un concurso televisivo de respuestas rápidas te retaran a ponerle fecha a inventos como el primer reloj, la primera batería, la primera computadora o el primer robot, es más que probable que erraras en la respuesta. Aunque parezca increíble, no se trata de tecnología reciente, sino de artilugios ideados hace cientos o incluso miles de años. De ahí que hayan sido catalogados con el apodo de OOPArt (del inglés, Out Of Place Artifact), es decir, objetos que parecen estar fuera de su tiempo.

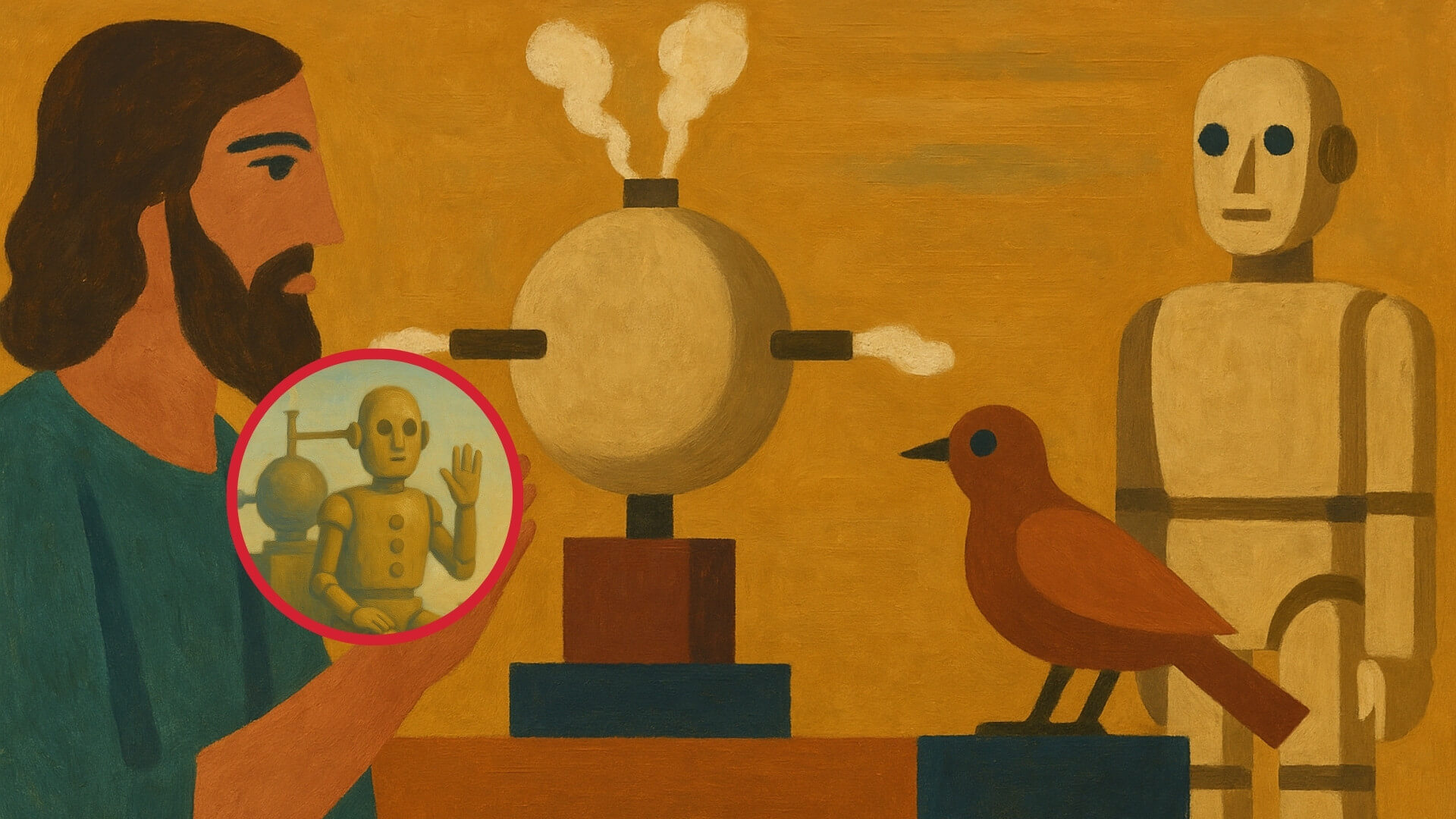

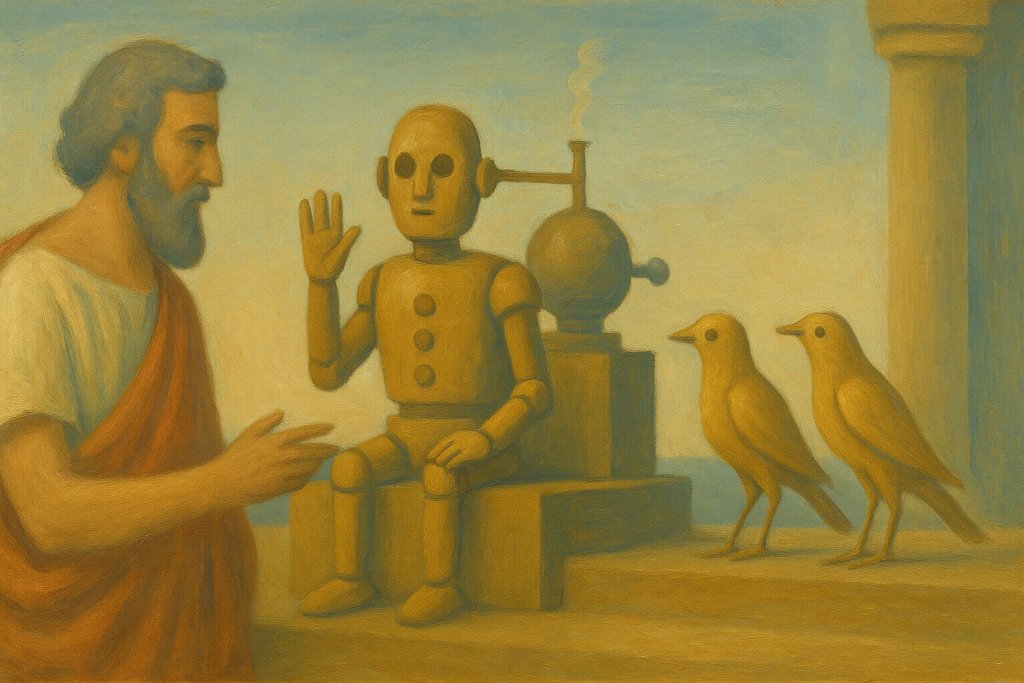

Soñar con autómatas, sin ir más lejos, no es cosa del siglo xx. En torno al año 100, Herón de Alejandría no solo imaginó robots en movimiento, sino que incluso fue capaz de construir varios. Entre ellos, unos originales pájaros mecánicos que gorjeaban y bebían, y que encajaban a la perfección con la definición de autómata más reciente ofrecida por la RAE: máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado.

Es más, Herón llegó incluso a fabricar un teatro de autómatas programable. Sus conocimientos quedaron plasmados en un manual para la construcción de juguetes mecánicos y engranajes movidos a vapor titulado Autómata, considerada la primera obra sobre robots de la historia.

Lo que hacía que las figuras de Herón se movieran no era otra cosa que el vapor de agua. De hecho, si algo ha hecho famoso a este matemático e ingeniero griego es la creación de la eolípila o balón de Eolo, un artilugio formado por una caldera llena de agua en ebullición donde se producía abundante vapor. Este fluía a través de estrechas tuberías y salía propulsado haciendo girar una esfera.

La madre de la máquina de vapor

El ingenio de Herón, capaz de transformar la energía térmica en mecánica, se considera el antecesor de la máquina de vapor que en el siglo xviii impulsó la Revolución Industrial. Y el giro que generaba se fundamentaba en el principio de acción-reacción que Isaac Newton expresaría cientos de años después en su tercera ley del movimiento. Aunque por entonces Herón no lo usó para obtener electricidad ni para usos industriales, sino para mover aparatos destinados a entretener a sus coetáneos.

El talento de Herón sirvió incluso para ofrecer espectáculo durante las ceremonias religiosas de la época. Aplicando sus conocimientos sobre el vapor de agua, el ingeniero griego desarrolló un dispositivo que abría las pesadas puertas de un templo durante los rituales después de que el sacerdote prendiera fuego en el altar. Lo que parecía magia ante los ojos de los fieles no era más que el efecto de la condensación de vapor en un recipiente que estaba unido mediante un sistema de puertas y poleas a las puertas.

Cuando se llenaba, el recipiente se volvía lo bastante pesado para abrir de par en par la entrada del templo. Y aunque tenía la pega de no resultar energéticamente eficiente, no tenía nada que envidiar a las modernas puertas mecánicas de los comercios.

¡Que viene un terremoto!

Herón no fue el único que se adelantó a su tiempo. Mientras él se entretenía con sus figuras en movimiento, a miles de kilómetros de distancia el astrónomo y matemático chino Zhang Heng se las ingeniaba para crear el primer sismómetro de la historia. Bautizado como hou feng di dong yi, constaba de un péndulo central encerrado en una especie de vasija y rodeado por ocho figuras de dragones que marcaban los ocho puntos clave de una brújula.

El péndulo era extremadamente sensible a la vibración y, cuando algo lo hacía oscilar, uno de los ocho dragones liberaba una bola de bronce que iba a parar a la boca de una rana, también de bronce, situada frente al dragón. Al chocar, la bola producía un sonoro estampido que avisaba de que, en algún lugar, el suelo acababa de temblar. Y la situación del anfibio indicaba cuál era el origen del terremoto.

Científicos del Instituto de Geofísica de la Administración Sismológica China han calculado que el primer terremoto que registró este aparato tuvo lugar el 13 de diciembre del año 134, fue de magnitud 7 y tuvo su epicentro en Tianshui.

El mecanismo de anticitera

Más de dos milenios tiene a sus espaldas la primera máquina computadora analógica, el mecanismo de Anticitera, dedicado a la predicción y el cálculo de fenómenos astronómicos. Un grupo de buzos que buscaba esponjas en el mar Egeo lo encontró en octubre del 1900 dentro de un buque naufragado. Y todo apunta a que este barco, hundido entre el año 76 y el 67 a. C., iba camino de Roma con un botín que iba a ser expuesto en una procesión triunfal para Julio César.

Los análisis realizados desde entonces han desvelado que cuenta con 32 ruedas dentadas ensambladas y que realiza operaciones bastante complejas siguiéndoles la pista a los ciclos del Sol y de la Luna. Además, según las últimas dataciones, fue fabricado en el año 205 a. C. Toda una sorpresa si tenemos en cuenta que el mecanismo de engranajes que incorpora fue descubierto un milenio después, en el Medievo, y que hasta el siglo xiv no aparecieron los nuevos relojes astronómicos.

Aunque lo realmente insólito es que el mecanismo de Anticitera, capaz de resolver operaciones como sumas y restas, no se basa en la trigonometría griega, que aún no existía, sino en la aritmética babilónica. Y con ese dominio de las matemáticas permitía predecir en cualquier momento la posición del Sol y de la Luna, además de los eclipses de ambos cuerpos celestes.

En cuanto a sus inscripciones, parcialmente borradas, parecen relacionadas con el posicionamiento de los planetas y con la predicción de las fechas de los juegos olímpicos. «El dispositivo es extraordinario, único; el diseño es bello, la astronomía que aplica es exacta y el modo en que está diseñada su mecánica te deja con la boca abierta», asegura Mike Edmunds, astrofísico de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, que ha escudriñado a fondo su funcionamiento.

Tecnologías tan recientes como la tomografía computarizada y los rayos X en dos y tres dimensiones, así como una conocida técnica de la fotografía digital llamada mapeo de textura polinomial (PTM), destinada a resaltar detalles poco perceptibles, han permitido a los científicos reunir en la última década más de mil gigabytes de datos que no dejan ni un rincón del artilugio de Anticitera sin explorar. «En términos de valor histórico, Anticitera es más valiosa que la Mona Lisa de Da Vinci», asegura Edmunds, que resalta que quien la construyó puso extremo cuidado en cada detalle. «Nadie volvió a crear algo tan complejo hasta al menos mil años después», asegura.

Un llamativo cristal

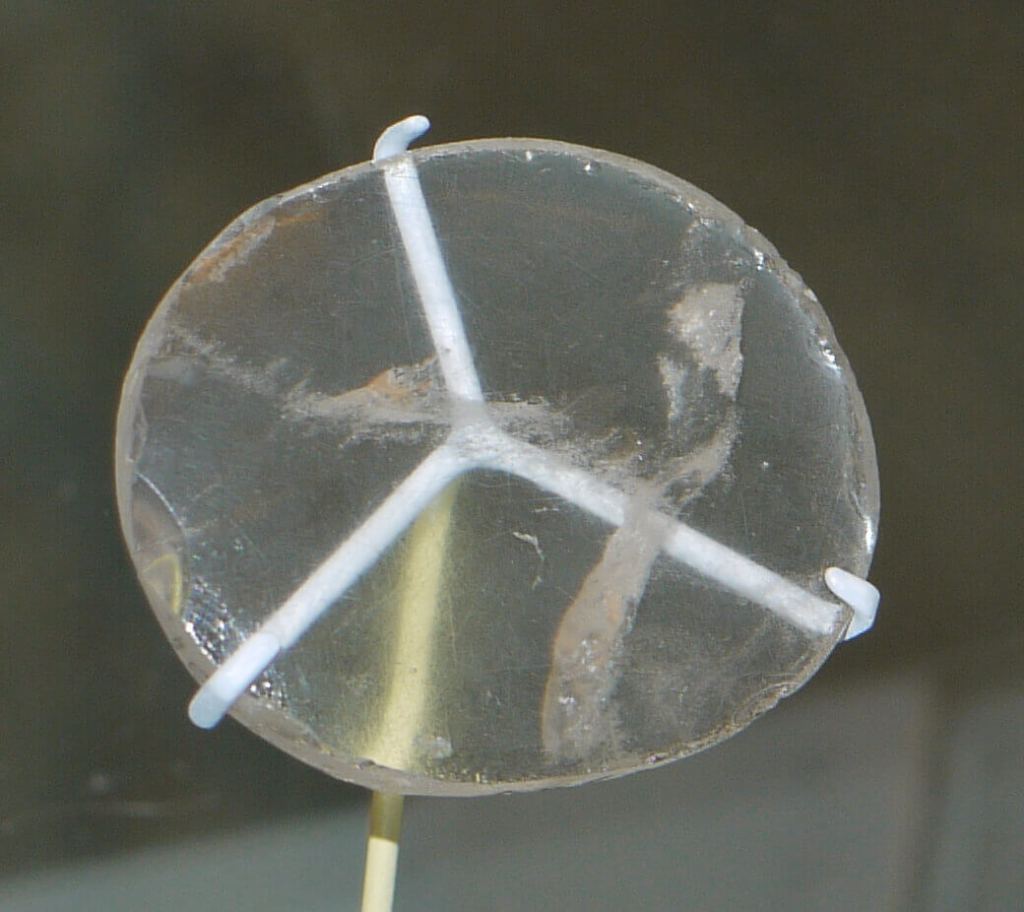

Atónito se quedó también el arqueólogo británico Austen Henry Layard cuando, en mitad de una excavación en el subsuelo del antiguo palacio de Nimrud, la antigua capital de Asiria, se encontró con un cristal de roca de 1,25 centímetros de diámetro prácticamente idéntico a la lente de unas gafas modernas. Una de sus caras era plana, mientras que la otra era perfectamente convexa y había sido fabricado 2800 años atrás. Layard entendió que tenía entre sus manos la lente de aumento más antigua de la historia de la humanidad.

El cuarzo del que estaba hecho era totalmente transparente, el acabado era perfecto y todo apuntaba a que podrían haber estado insertadas en la montura de unas gafas o de un monóculo. Pero ¿acaso tenían nociones los asirios de los defectos de la visión? Si fuera así, se habrían adelantado al inglés Roger Bacon, que formuló la primera teoría que vinculaba el uso de anteojos a la mejora de la visión. Desde el Museo Británico defienden que, aunque el cristal poseía propiedades ópticas indiscutibles, eran tal vez accidentales, ya que no existe evidencia alguna de que sus creadores usaran lentes ni para ampliar objetos ni para encender fuego. «A lo sumo sería una pieza decorativa de un mueble», sugieren.

Otros científicos, entre ellos el italiano Giovanni Pettinato, de la Universidad de Roma, han propuesto que pudo formar parte de un primitivo telescopio asirio, lo que explicaría los conocimientos astronómicos de su imperio. El debate está servido.

¿Una batería de arcilla?

Controversia genera asimismo la llamada pila de Bagdad. Si Alessandro Volta levantara la cabeza le sorprendería saber que en las últimas décadas se ha debatido si el mérito de la fabricación de la primera pila eléctrica es suyo o si en realidad las baterías pioneras datan de 1500 años antes. La polémica surgió a partir del descubrimiento en 1939, en la colina de Kujut Rabua (Bagdad), de un pequeño recipiente de arcilla con forma de jarrón que contenía una varilla de hierro en posición vertical rodeada por un cilindro de cobre, ambos colocados sobre un tapón de asfalto que los mantenía aislados entre sí, lo que sugería que podía tratarse de una rudimentaria pila eléctrica.

Wilhelm König, del Laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, llegó incluso a encender tenuemente con ella una lámpara introduciendo en la primitiva pila un electrolito. Poco después, Willard Gray, un ingeniero electrónico que trabajaba para la General Electric Company, la puso a prueba con sulfato de cobre y aseguró que había podido generar con ella un par de voltios.

Según apuntaba Gray, también podría haber funcionado con zumo de uva o con vinagre, dos reactivos accesibles para los mesopotámicos del año 200 a. C., fecha en la que cree que se fabricó. Pocas investigaciones más pueden hacerse al respecto, si tenemos en cuenta que las piezas originales se encuentran actualmente desaparecidas.

El competidor del gallo

Lo que sí parece indudable es que, a pesar de que nuestros antepasados no estaban sometidos al estrés de la vida moderna, en algún momento sintieron la necesidad de contar con un despertador. Su creador no fue otro que el famoso filósofo griego Platón. Y aunque el único testimonio de su invento se reduce a cinco palabras escritas por el griego Ateneo de Náucratis –«Platón fabricó un reloj despertador»–, los ingenieros y expertos del presente han imaginado cómo sería aquella primitiva alarma.

Y proponen que consistía en un reloj de agua con tres vasijas, una encima de otra. Al llenar de líquido la más alta, esta dejaba caer lentamente su contenido en el siguiente recipiente. Y cuando, al cabo de una serie de horas previamente calculadas, la tercera vasija se llenaba, salía aire a través de un estrecho orificio lateral produciendo un silbido que servía de aviso a su propietario.

Para volver a programar el despertador cada noche, Platón solo tenía que verter de nuevo líquido en el recipiente superior. Aunque el mecanismo puede parecer demasiado rudimentario, lo cierto es que cumplía su misión como cualquier reloj despertador moderno, ya que medía el tiempo y tenía una función de alarma fácilmente programable. Los expertos sospechan que el filósofo incluso previó varios niveles de llenado según a qué hora deseaba que silbase la alarma.

Copa con tecnología «nano»

Ni siquiera la nanotecnología, es decir, la manipulación de la materia a escala atómica y molecular en la escala del nanómetro –la mil millonésima parte de un metro–, les era ajena a nuestros ancestros. La copa de Licurgo, un cáliz romano de vidrio del siglo iv que cambia de color verde a rojo en función de la iluminación, debe este efecto a que el cristal de sosa y cal del que está hecho contiene nanopartículas. En concreto, los antiguos romanos rompían el oro y la plata en fragmentos de cincuenta nanómetros de diámetro y los incorporaban al cristal, según han asegurado científicos británicos de las universidades de Cambridge y de Birmingham en la revista PNAS.

Tan interesante resulta el hallazgo que los investigadores estudian usarlo más allá de sus aplicaciones artísticas: por ejemplo, para desarrollar dispositivos electrónicos que detecten al instante patógenos en muestras de saliva u orina o que cambien de tonalidad ante la presencia de armas biológicas o químicas.