La Piedra del Sol, un disco de basalto de olivino de veinticuatro toneladas, permaneció sepultada más de doscientos años. El terrible rostro del dios que los aztecas tallaron sobre la roca entre 1250 y 1521 fue enterrado boca abajo por orden del arzobispo Alonso de Montúfar, en 1559. De su reposo no saldría hasta diciembre de 1790, cuando se iniciaron unas reformas urbanas en la entonces capital de Nueva España. Es decir, en la actual plaza de la Constitución de Ciudad de México, que reposa sobre la antigua Tenochtitlán, capital azteca. Pero ¿qué llevó a desear su desaparición? El monumento, que pudo formar parte de una plataforma gladiatoria sacrificial (temalácatl), luce la complicada cosmogonía de esta cultura.

En su centro, la deidad, posiblemente Tonatiuh, el astro rey, hambriento del tributo humano, aprisiona sendos corazones y saca la lengua, un cuchillo de pedernal. A su alrededor, se desenvuelve un registro del tiempo basado en la división de años, meses, semanas y días propia de esta civilización. Y, por eso, es conocido erróneamente como el calendario azteca. Cuando los españoles lo condenaron al olvido, se cerraba un ciclo de 52 años, en los que confluían el devenir religioso y el devenir civil, y temieron el renacer de las ceremonias paganas.

Pelotas, medicina y calendarios

Ejemplifica el sesgo con el que interpretamos manifestaciones culturales ajenas. «Las comunidades de las Américas desarrollaron prácticas matemáticas que, a diferencia de las difundidas por Occidente, estaban entremezcladas con su cosmovisión y trabajo diario», explica Hilbert Blanco-Álvarez, editor de la Revista Latinoamericana de Etnomatemática (RLE).

Empezamos nuestro viaje al pasado en Mesoamérica, una gran franja que va desde México hasta el norte de Costa Rica, y cuyos pueblos supieron medir con gran precisión el tiempo. Culturas como la tarasca, la olmeca, la mixteca, la zapoteca, la teotihuacana, la maya y la mexica (o azteca) formaron, entre el siglo xv a. C. y el xvi d. C., un intrincado y todavía indescifrado patrón.

Estas civilizaciones tuvieron en común, entre otras muchas cosas, el juego de la pelota, el nahualismo, el sacrificio humano, la medicina, el sistema de numeración, el calendario y la astronomía, según el antropólogo alemán nacionalizado mexicano Paul Kirchhoff.

Estos aspectos estaban tan estrechamente unidos como el cielo y la tierra, el paso de los días, la recogida de la cosecha, los impuestos y los ritos religiosos. El calendario habría nacido como compendio de las observaciones astronómicas y los cálculos matemáticos realizados a lo largo de cientos o miles de años.

Uno de los más renombrados y precisos es el de los mayas, que fueron capaces de descifrar la duración del año solar (365,242 días frente a los 365,242198 actuales) y la del mes lunar (29,5302 días frente a los 29,53059 actuales).

Este pueblo usó tres calendarios: el tzolkin, sagrado o religioso; el haab, civil o solar; y la cuenta larga, una especie de escala temporal absoluta, cuya base podría ser la fecha fundacional maya: el 11 o el 13 de agosto de 3114 a. C.

Existen evidencias de que los olmecas tenían un método similar. Este pueblo, que vivió entre 1200 y 400 a. C., conforma la cultura madre de Mesoamérica y habría legado a sus más notorios sucesores el sistema numérico.

Con tres símbolos basta

Los investigadores han podido acercarse a los conocimientos matemáticos de los mayas gracias a sus estelas, pinturas, jeroglíficos y manuscritos o códices. Poseían un «sistema de numeración vigesimal posicional de una gran eficacia y cuya representación solo requería de tres símbolos: el punto (uno), la raya (cinco) y el óvalo (cero)», aclaran los profesores Eugenio M. Fedriani y Ángel F. Tenorio en el artículo «Los sistemas de numeración maya, azteca e inca», publicado en Lecturas Matemáticas, vol. 25 (2004).

Así, los mayas podrían haber ejecutado las cuatro operaciones básicas –sumar, restar, multiplicar y dividir– e incluso obtener raíces. También representaban las cifras del uno al veinte con el llamado sistema de cabezas variables, que, según Fedriani y Tenorio, se basaba en una serie de jeroglíficos antropomórficos que representaban cabezas de deidades.

Al dominio de la astronomía, se unía el uso de la geometría, como demuestran sus magníficos palacios, pirámides, templos y observatorios. El complejo religioso maya de Chichén Itzá, el templo dedicado al dios Kukulcán –la serpiente emplumada–, encierra en sus armónicas proporciones referencias temporales, civiles y sagradas. Es el escenario de un fenómeno que ocurre al caer la tarde durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando una sombra serpenteante desciende por una de sus escalinatas.

El prodigio es el resultado de la observación de las variaciones de la luz y las sombras durante cada día del año, causadas por la posición del Sol y los movimientos de la Tierra, y de la orientación final de una de sus fachadas. ¿Casualidad? Desde Chichén Itzá se puede observar el tránsito de Venus como un lunar negro sobre el Sol; portento que tuvo lugar en 2012 y se repetirá en 2117.

Porque los mayas calcularon los periodos sinódicos de Venus y Marte, y quizá de Júpiter y Saturno, y supieron predecir eclipses solares y lunares.

Grandes topógrafos

Para cuando llegaron los españoles, reinaban los aztecas o mexicas. En 1519, su capital, Tenochtitlán, era una de las ciudades más formidables del mundo, con cerca de 250 000 habitantes. A los aztecas, quienes también usaron un sistema vigesimal, pero no posicional y carente del cero, se les atribuye un procedimiento más intuitivo, menos eficiente que el maya y caracterizado por la posibilidad de anotar un número de al menos tres maneras.

Como su sistema económico se basaba en la agricultura y la recaudación de tributos, realizaban mediciones topográficas con el objetivo de fijar los impuestos que debían pagar sus súbditos. Las académicas Carmen Jorge y Jorge (Universidad Nacional Autónoma de México) y Barbara Williams (Universidad de Wisconsin) han descubierto que para ello, además de la técnica de multiplicar ancho por largo, recurrían a las fracciones, entidades unitarias similares a las pulgadas y los minutos. Dibujos de flechas, corazones, huesos, brazos y manos representaban partes del todo. Armados de esa diligencia catastral, censal y agrimensora, demostraron a los españoles que les exigían de más.

Guardianes de nudos

A 5000 kilómetros de allí, el rey inca tutelaba a unos diez millones de personas. Lo hacía desde el ombligo del mundo, Cuzco, la capital del Tahuantinsuyo, un imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile. El orden y la organización regían este imperio, en el que una legión de funcionarios se afanaba por registrar información, a pesar de que esta civilización careció de escritura.

Los incas contaron con un sistema de numeración decimal posicional que definió la base de su administración y organización social. Con fines censales, distribuyeron a la población en grupos, de manera que los responsables multiplicaban su radio de autoridad directa por diez: el puriq, el cabeza de familia, era el encargado de una unidad, su familia; el chunka kamayuq, de diez familias; el pachaka kamayuq, de cien; el waranqa kamayuq, de mil; el hunu kamayuq, de diez mil... Así pudieron establecer un control sobre el trabajo, la producción y los impuestos.

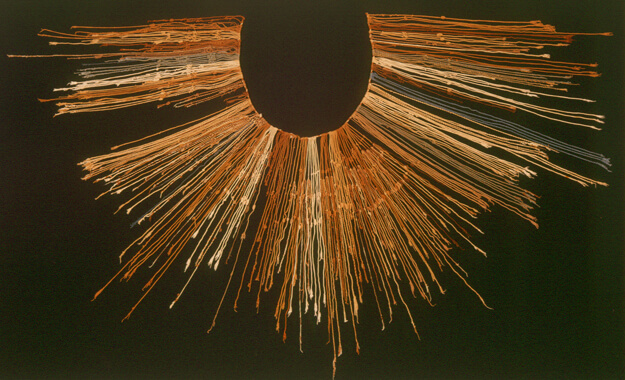

A ello responden los quipus, cuerdas anudadas que servían para anotar información numérica y quizá histórica y cultural. El registro y seguimiento de la información corría a cargo de los quipucamayoc o guardianes de los nudos; cada ciudad podía tener entre uno y treinta.

Los quipus –nudos, en quechua– estaban formados por un grueso cordel central, sin nudos, que podía medir entre diez centímetros y tres metros y del que pendían otras cuerdas, hechas de algodón o lana, según describen las profesoras Mónica Lorena Micelli y Cecilia Rita Crespo Crespo en su artículo «Ábacos de América prehispánica».

Estas cuerdas colgantes, a su vez, se caracterizaban por distintas longitudes y colores. El amarillo simbolizaba el oro; el blanco, la plata; el rojo, el número de guerreros; y el negro, el tiempo. Cada cuerda secundaria representaba un número, formado a partir de una secuencia de grupos de nudos en base decimal. La decena de millar ocupaba la posición más alta, le seguía la unidad de millar y la secuencia seguía hasta llegar a la unidad en el extremo inferior. El cero se indicaba con un espacio mayor de lo normal. En las ruinas de la ciudad sagrada de Caral, cuna de las culturas andinas, se ha hallado el ejemplar más antiguo, del año 2500 a. C.

El secreto de la cruz del sur

Fueron también avezados ingenieros. Entre sus conocimientos matemáticos, destacó el dominio de una geometría práctica que posibilitó el desarrollo de monumentos, ciudades y fortalezas, puentes colgantes y otras obras de ingeniería civil, entre ellas canales de irrigación y el famoso Qhapaq Ñan, 5200 kilómetros de calzada que se unieron a una extensa red viaria de más de 20 000 kilómetros.

Según Leonardo Alcayhuaman Accostupa, catedrático de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Ricardo Palma, en Lima (Perú), «la cruz cuadrada es una figura geométrica usada como símbolo ordenador de los conceptos matemáticos religiosos en el mundo andino [...]. Su forma se origina de un desarrollo geométrico que toma como punto de partida un cuadrado unitario que, al crecer por diagonales sucesivas, permite determinar con bastante exactitud el valor de pi (π) y conformar un sistema». Conocida como la cruz del sur, chacana o cruz andina, este emblema escalonado de doce puntas es fruto de la observación astronómica y contiene la particular cosmogonía andina.