La historia de la arquitectura monumental en los Andes se ha vinculado, tradicionalmente, con las sociedades jerárquicas y sedentarias, guiadas por estructuras políticas complejas. Sin embargo, nuevas investigaciones arqueológicas desafían esta perspectiva. El yacimiento de Kaillachuro, ubicado en la cuenca del lago Titicaca, en el sur de Perú, revela que las primeras construcciones monumentales de la región podrían haberse erigido hace más de 5000 años, en un contexto social aún marcado por el igualitarismo y el modo de vida cazador-recolector. Las dataciones por radiocarbono, así como el análisis estratigráfico del sitio, confirman su antigüedad.

Los primeros indicios de monumentalidad en el altiplano

Kaillachuro se sitúa en una terraza aluvial del altiplano peruano, a unos 3930 metros sobre el nivel del mar. El yacimiento se identificó por primera vez en 1995 y, posteriormente, se excavó en una serie de campañas arqueológicas entre 1996 y 2024. Los análisis más recientes demuestran que los montículos de Kaillachuro comenzaron a formarse ya en el periodo Arcaico terminal (5300–3500 a. P.), mucho antes que otros centros conocidos como Chiripa o Qaluyu, que pertenecen al Formativo temprano (3500–1500 a. P.).

Según lo arqueólogos, lo más notable del sitio es que sus estructuras monumentales se construyeron en un contexto que no evidencia desigualdad institucionalizada ni poder centralizado alguno. Los montículos funerarios, por ejemplo, se levantaron mediante trabajos comunitarios recurrentes que reflejan una fuerte cohesión social. Esto sugiere que, en los Andes, la monumentalidad no fue efecto de la centralización del poder político o económico, sino, más bien, de la voluntad colectiva.

Una arquitectura ritual sin jerarquía estatal

Formación de los montículos

El sitio comprende, al menos, nueve montículos, de los cuales M4 y M6 han sido objeto de excavaciones intensivas. Los datos obtenidos revelan una secuencia de construcción y renovación que se extiende a lo largo de 2000 años, desde 5300 hasta 3000 a. P., aproximadamente. Asi, en su conjunto, Kaillachuro ofrece una excepcional continuidad temporal y estratigráfica.

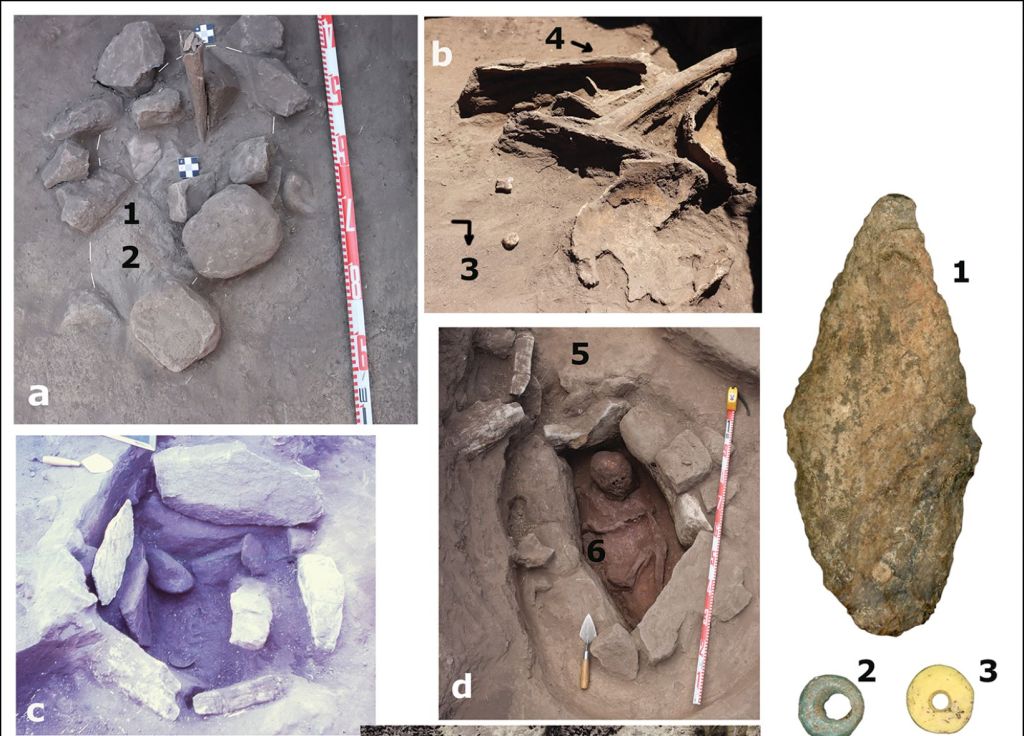

El montículo M4, en particular, se construyó cinco fases. Las primeras sepulturas tenían la forma de simples pozos excavados en el suelo, como lo demuestra el enterramiento datado entre 5294 y 4963 a. P. que contenía un único fémur humano junto a una punta foliácea de chert y algunas cuentas de piedra. En las fases posteriores, los rituales funerarios se volvieron más ricos y complejos hasta incluir entierros en cistas de piedra, cubiertas con losas y selladas con arcilla pigmentada.

El simbolismo arquitectónico

El montículo M6, aunque menos rico en restos funerarios del periodo arcaico, destaca por contener una plataforma de piedra con muros gruesos, que se construyó hacia 3300 a. P. Esta plataforma representa una de las primeras evidencias de arquitectura ceremonial planificada en el altiplano andino. Su construcción parece estar asociada a actividades rituales como banquetes, quema de materiales y ofrendas con pigmentos y herramientas líticas.

Sepulturas como centros de cohesión social

Las múltiples sepulturas encontradas en Kaillachuro revelan un patrón de interacción continua con los restos humanos. El uso continuado en el tiempo de los montículos como lugar de entierro, las evidencias de exhumaciones parciales y la presencia de depósitos votivos sugiere que se practicaron rituales de remembranza colectiva.

En algunos casos, como en la cista infantil del montículo M4 (3466–3132 a. P.), el cuerpo se cubrió con ocre rojo y se rodeó, además, de herramientas cuidadosamente seleccionadas, como puntas de proyectil de obsidiana. Estos gestos rituales vinculan a los vivos con sus ancestros a través de actos simbólicos que habrían reforzado la identidad comunitaria.

Por otro lado, las evidencias de quemas rituales también son recurrentes en los montículos. Cenizas, carbones y piedras fracturadas por el calor se depositaron sobre las sepulturas, acompañadas de huesos de camélidos y aves. Estos elementos sugieren que en la zona se celebraron banquetes funerarios y sacrificios votivos, prácticas que perdurarían siglos más tarde en otras culturas andinas.

Actividades más allá del ritual

Aunque Kaillachuro destaca por su carácter ceremonial, los arqueólogos también han hallado pruebas de que se llevaron a cabo actividades domésticas y productivas entre los montículos. Así, se han identidicado núcleos de piedra, restos de molienda y grandes cantidades de desechos líticos, evidencias de una ocupación prolongada y multifuncional del espacio, en la que lo económico y lo ritual estaban íntimamente entrelazados.

Por otro lado, se han identificado restos de camelidomorfos y semillas carbonizadas, que revelan una economía basada en la caza y el manejo incipiente de recursos animales y vegetales. Las puntas de proyectil recuperadas corresponden a tipos asociados al uso del arco, una innovación tecnológica importante en esta época.

¿Un poblado sin viviendas?

A diferencia de otros sitios arqueológicos como Jiskairumoko, donde se han documentado viviendas semisubterráneas, en Kaillachuro aún no se han hallado estructuras de uso doméstico. Esto podría deberse a la destrucción causada por la agricultura moderna o al uso exclusivo del lugar como espacio ritual. Sin embargo, algunos alineamientos de piedra, así como la presencia de capas de ceniza, podrían evidenciar antiguas áreas de habitación.

Un nuevo modelo para el Neolítico andino

Los datos de Kaillachuro cuestionan el modelo tradicional del “neolítico andino”, que considera la sedentarización, la agricultura y la jerarquía como prerrequisitos para que se den las grandes construcciones monumentales. Este sitio demuestra que las comunidades cazadoras-recolectoras fueron capaces de organizar grandes obras rituales, sin necesidad de que interviniesen estructuras estatales.

La arquitectura de Kaillachuro parece haber surgido del deseo tanto de conmemorar a los ancestros como de marcar el territorio mediante la memoria compartida. Este hallazgo revaloriza el papel del ritual como motor de cambio social, y sugiere que la complejidad sociopolítica pudo haber emergido de las dinámicas simbólicas más que de las económicas.

Anticipando la transformación del paisaje andino

La monumentalidad de Kaillachuro precede en 1500 años a los centros formativos del lago Titicaca. Esto implica que las relaciones entre los vivos y los muertos, y la necesidad de crear espacios conmemorativos visibles en el paisaje, comenzaron mucho antes de lo que se creía. Los montículos no solo contenían los restos de los difuntos del grupo, sino también significados compartidos que articulaban la identidad y cohesión de las comunidades del altiplano.

Referencias

- Flores-Blanco, L. y Aldenderfer, M. 2025. "Kaillachuro: early monumental architecture of the Titicaca Basin, 5300–3000 BP". Antiquity, 99.405: 689–707. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2025.40