El pescador de Bilbil no buscaba hacer historia. Lanzó sus sedales como tantas otras veces, en aguas conocidas, profundas y algo turbias, cerca de la desembocadura del río Gogol. Aquella mañana de marzo de 2020, mientras recogía las líneas con la esperanza de atrapar meros de gran tamaño, vio emerger del fondo un animal extraño: su cuerpo recordaba a otros tiburones, pero sobre el lomo se arqueaba una aleta desmesurada, una especie de vela afilada que parecía desafiar la lógica hidrodinámica.

Medía poco más de 75 centímetros y era una hembra adulta. No era la primera del día: en total, ese pescador atrapó cinco ejemplares en el mes de marzo. Ninguno de ellos sabía que acababan de devolver a la ciencia una criatura desaparecida hacía medio siglo.

Un tiburón desaparecido desde 1973

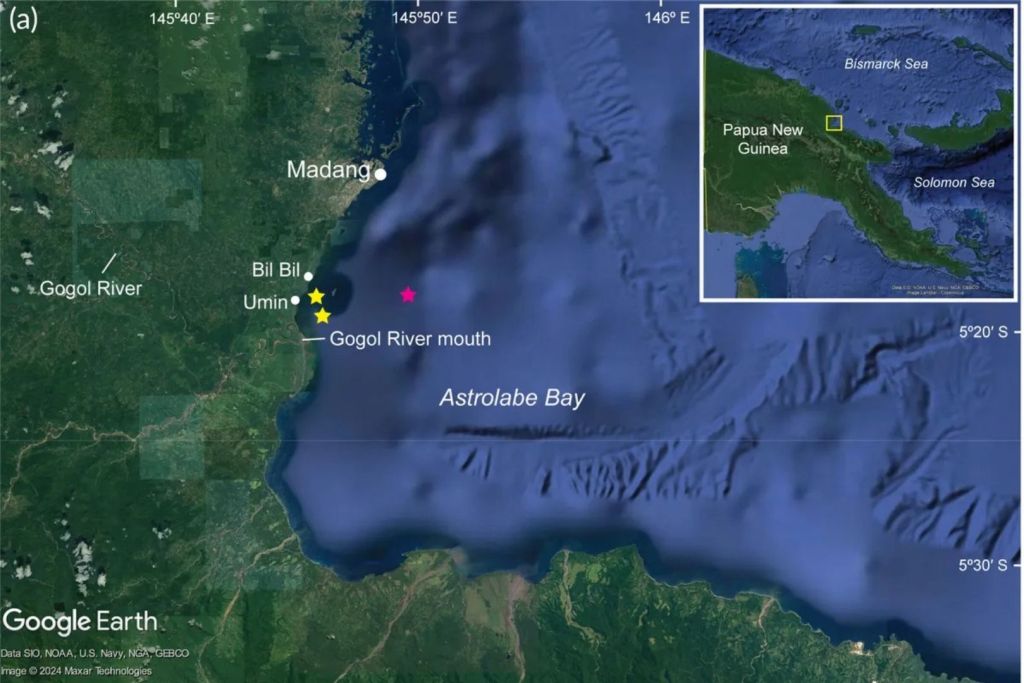

Gogolia filewoodi, conocido como tiburón sabueso de vela, había sido visto por primera y única vez en 1970. Aquel año, el ictiólogo L.W. Filewood recolectó una hembra embarazada cerca del mismo río Gogol, en la Astrolabe Bay, al noreste de Papúa Nueva Guinea. El hallazgo fue descrito científicamente en 1973, en un artículo que bautizaba tanto a la especie como al nuevo género monotipo que inauguraba.

Después, silencio. Durante cinco décadas no se volvió a registrar ningún ejemplar, ni vivo ni muerto. Incluso los estudios más extensos sobre tiburones y rayas en aguas papúes —como los liderados por William White entre 2013 y 2017— fracasaron en su búsqueda. Algunos llegaron a pensar que se había extinguido antes de que el mundo pudiera conocerlo.

Pero en 2020, y luego de nuevo en 2022, la criatura regresó. Así lo documenta el estudio publicado este mes en el Journal of Fish Biology, que recoge los datos de esas capturas y analiza sus implicaciones. “Los cinco individuos de G. filewoodi fueron capturados cerca de la desembocadura del río Gogol, a una profundidad de 80 metros, por un pescador de la aldea de Bilbil que buscaba meros utilizando líneas de mano”, escriben Jack Sagumai y sus coautores. A esas cinco hembras se sumó, dos años después, un macho adulto de 73 centímetros, “el primero registrado para la especie”.

Una vela sobre el lomo

Visualmente, el tiburón de sabueso de vela parece salido de una ilustración de ciencia ficción marina. Su aleta dorsal, que se extiende desde el lomo como un mástil a medio desplegar, es tan desproporcionada que los científicos que lo describieron en los años 70 lo consideraron “único entre los triáquidos”.

El animal no es imponente por tamaño, pero sí por rareza. El hecho de que pertenezca a un género sin parientes cercanos lo convierte en una reliquia evolutiva. Como señaló el biólogo marino David Ebert en declaraciones recogidas por New Scientist, “podría haber tenido una distribución más amplia en el pasado, pero ahora parece reducida a una población residual”.

Ese carácter de “microendémico” —una especie confinada a un espacio mínimo, en este caso el entorno de esta bahía— lo convierte en altamente vulnerable. “Cambios ambientales de pequeña escala o actividades de desarrollo podrían tener un impacto significativo en su supervivencia”, advirtió Jack Sagumai al programa Pacific Beat de la cadena ABC australiana.

Entre la ciencia y los pescadores

Paradójicamente, el redescubrimiento del tiburón no fue obra de una expedición académica. Surgió del contacto constante entre los equipos de WWF y las comunidades pesqueras artesanales de la región. “La mayoría de las capturas fueron accidentales”, explican los autores del estudio.

Este comercio se ha expandido en Papúa Nueva Guinea debido a la creciente demanda en China. El tiburón de vela no es objetivo de esa pesca, pero cae como captura secundaria. Y, según los pescadores, su carne “no es apreciada” y sus aletas “no son de alta calidad” para el mercado de aletas de tiburón.

Las capturas se concentran entre marzo y julio y durante la estación seca, de agosto a noviembre, justo cuando la actividad pesquera se intensifica en la desembocadura del Gogol. El hecho de que se hayan capturado seis ejemplares en ese periodo sugiere que podría no ser tan raro como pensábamos, al menos en esa zona, apuntan los investigadores.

Actualmente, dos de los ejemplares se conservan en la Universidad de Papúa Nueva Guinea. El equipo investigador planea colaborar con colegas en Australia y Florida para realizar análisis de ADN. “Estos esfuerzos ayudarán a crear una base genética para el monitoreo futuro y a orientar las estrategias de protección”, asegura Sagumai.

No es un caso aislado. La región ya alberga otras especies microendémicas de tiburones, también en riesgo. El problema, como subraya el estudio, es que la mayoría de estas criaturas sobreviven en ecosistemas apenas estudiados, donde la ciencia va por detrás del cambio ambiental.

La historia de Gogolia filewoodi también sirve para replantear cómo la conservación debe aliarse con el conocimiento local. Mucho queda por conocer sobre su biología, ecología y dinámica poblacional, reconocía Sagumai. Pero el primer paso —saber que aún existe— no habría sido posible sin los ojos atentos de quienes viven del mar.

El océano como archivo vivo

Hay algo profundamente simbólico en esta historia. En una era donde el océano pierde especies antes incluso de que podamos nombrarlas, redescubrir un tiburón desaparecido hace más de medio siglo es casi un acto poético.

Y al mismo tiempo, un recordatorio crudo de lo fácil que es perder a los habitantes del fondo. No basta con declararlos “redescubiertos”. Como bien dijo Sérgio Henriques, experto en especies olvidadas, “no es que reaparezcan: simplemente seguimos buscándolas hasta que tenemos suerte”.

El tiburón de vela no estaba extinto. Solo había seguido su curso, invisible a nuestros radares. Como un barco sin bandera navegando entre corrientes, esperando —quizás— a que alguien lo reconociera por fin.