¿Quién no ha escuchado que las neuronas no se regeneran o que solo usamos el 10 % del cerebro? Los mitos sobre salud nos rodean desde pequeños y, muchas veces, incluso vienen de fuentes aparentemente confiables. A fuerza de repetirse, se convierten en verdades aceptadas que pocas veces cuestionamos. Sin embargo, la ciencia avanza, y con ella, nuestro conocimiento sobre el cuerpo humano, la mente y el funcionamiento del organismo. Algunos de estos mitos se han desmoronado ante la evidencia experimental o los estudios de largo plazo. Aun así, persisten en redes sociales y conversaciones cotidianas.

Mito1: Las neuronas no se pueden recuperar

Durante mucho tiempo se ha pensado que el ser humano nace con un número determinado de neuronas que se va gastando lentamente a lo largo de la vida y nunca se sustituyen. Algunos estudios afirmaban que, en un ciclo de vida normal, moríamos con un 30 % menos de las neuronas que tuvo nuestro cerebro en su etapa de pleno desarrollo.

Pero las cosas están cambiando: en 1998, neurobiólogos de la Universidad de California (EE. UU.) y el Instituto Universitario de Gotemburgo (Suecia) analizaron cinco cadáveres y descubrieron que sus dueños habían desarrollado nuevas neuronas poco antes de fallecer. El grupo de nuevas células era diminuto y se encontraba en el hipocampo, que rige las experiencias presentes y la memoria.

Descubrimientos posteriores han parecido confirmar la existencia de este proceso, llamado neurogénesis. Pero no existe unanimidad sobre su existencia generalizada y hay cierta controversia sobre sus efectos: algunos lo relacionan con la depresión, otros creen que sirve de protección contra el alzhéimer, y también hay quien opina que, más que generar células nuevas, lo que importa es estimular la formación de nuevas sinapsis (los puntos de contacto entre una neurona y otra para pasarse información).

Mito 2: Las personas con depresión están siempre tristes

Es curioso que una de las enfermedades más comunes –más de 300 millones de personas la padecen, según datos de la Organización Mundial de la Salud– siga siendo tan incomprendida y su conocimiento tan sujeto a los tópicos. Asociar tristeza y depresión es lógico, pues es en efecto uno de sus síntomas, quizá el más llamativo, pero no el único.

Por ejemplo, la agresividad e incluso la furia están también asociadas con los trastornos depresivos. El odio a uno mismo o la pérdida de autoestima tienen que ver con ello, ya que la sensación de exclusión del entorno, de que los demás no se preocupan por uno, produce una frustración que se descarga en forma de ataques de ira por cualquier motivo trivial.

Otro síntoma común es la ansiedad, que proviene del sentimiento de culpabilidad que le hace pensar al afectado que todo saldrá mal y que será por culpa suya, por lo que vive en un estado de tensión continua. Incluso, en algún tipo de depresión la persona enferma puede dar la apariencia de no estar deprimida. Por ejemplo, es el caso, del trastorno afectivo bipolar, que hace que los afectados oscilen entre un estado de ánimo sereno y episodios depresivos, por un lado, y maníacos, por otro.

En estos últimos, parecen venirse arriba, muestran una gran confianza en sí mismos, hiperactividad y exceso de autoestima. Algo lejano a lo que entendemos por tristeza. Pero la procesión sigue yendo por dentro, y la enfermedad también. Toda esta variedad de factores, junto con las características personales de cada afectado, hacen de este mal en una de las plagas de la sociedad moderna. La tristeza, que como viene se va, es otra cosa bien distinta.

Mito 3: Se aprende mejor cuando se es joven

Esta frase, llevada al extremo, puede hacer pensar que a partir de cierta edad nuestro cerebro es incapaz de adquirir nuevos conocimientos, cuando lo cierto es que no solo es capaz, sino que necesita hacerlo. Pensemos en el entorno laboral: desde hace años, numerosos trabajadores de distintos ámbitos necesitan someterse a cursos para actualizar sus conocimientos y adaptarse a los cambios en el desempeño de su profesión. Lo que estudiamos en nuestra juventud ha dejado de ser suficiente.

Pero esta necesidad de seguir aprendiendo es también personal. Frente al mito de que nuestra mente pierde capacidad de aprender cuando pasa la juventud, hay estudios que demuestran que el cerebro continúa desarrollándose durante la mediana edad y que es beneficioso adentrarse en nuevos campos de conocimiento en esas etapas de la vida.

El aprendizaje de idiomas es uno de los ejemplos más claros: la supuesta mayor facilidad de desarrollar el bilingüismo durante la infancia tiene más que ver con factores sociales que con la propia capacidad mental, que en el caso de los adultos está más desarrollada a la hora de identificar pautas de estudio, detección de errores y búsqueda de soluciones.

Es verdad que las condiciones óptimas son aprender dos idiomas al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que, a partir de cierta edad, las puertas de otra lengua –o de cualquier conocimiento nuevo– hayan quedado cerradas para siempre. Un cerebro sano y bien entrenado siempre será receptivo a aprender cosas nuevas; y, al mismo tiempo, una de las maneras de mantenerlo sano y bien entrenado es a través del aprendizaje.

Mito 4: Tenemos solo cinco sentidos

Dejando aparte la famosa frase hecha sobre el sentido común –que es cierto que no abunda–, la cifra de cinco, a la hora de determinar los sentidos humanos, se nos queda un poco corta. Un sentido es el mecanismo que utiliza el organismo para distinguir y traducir cualquier impulso del mundo exterior, y los más conocidos son, obviamente, el olfato, el tacto, la vista, el oído y el gusto, definidos por el filósofo griego Aristóteles hace más de 2000 años. Pero el conocimiento sobre los sentidos ha cambiado un poco desde entonces.

Lo cierto es que, según la clasificación que utilicemos ¡podríamos tener hasta 33 sentidos! No es que hayamos mutado desde los tiempos aristotélicos, sino que ahora se incluyen en ellos derivaciones de los sentidos tradicionales, llamadas también percepciones.

El tacto, por ejemplo, tendría dos: la nocicepción, relacionada con la percepción del dolor, y la termocepción, que permite diferenciar el frío y el calor (la molesta comezón también entra en esa lista). El oído, por su parte, es responsable también del sentido del equilibrio. Pero también existe la propiocepción, un recurso que permite al cerebro localizar y reconocer las diferentes partes del cuerpo.

E incluso hay algunas personas que podrían presentar sentidos específicos, como la sinestesia, que es la capacidad de generar asociaciones aleatorias y particulares entre imágenes, sonidos y sabores, como poder palpar los colores o sentir un olor determinado al ver el número cinco. Este sentido estaría presente en aproximadamente uno de cada 2000 individuos, y en el 75 % de los casos, se suele tratar de mujeres.

Mito5: Los productos light adelgazan

La normativa lo dice claramente: solo pueden venderse como productos light aquellos que tengan un 30 % menos de algunos ingredientes en comparación con un producto similar; en el caso de los productos alimentarios, esto se aplica a componentes como las grasas saturadas y los azúcares, que han vuelto a estas opciones tan populares desde su lanzamiento a principios de los años ochenta, sobre todo entre los consumidores que aspiran a hacer realidad el mito de “adelgazar sin esfuerzo”.

El hecho de que en los últimos cuarenta años la cantidad y la variedad de alimentos light en los supermercados haya crecido a un ritmo similar al de los índices de obesidad en los países desarrollados debería indicarnos que algo está fallando aquí. Y lo que falla es el propio concepto: lo que sigue contando al final en un alimento, sea light o no, es la cantidad de calorías que contiene. Y muchos de ellos continúan teniendo un aporte calórico mayor que el de otras opciones que no se presentan como tales, ya que los alimentos son calóricos de por sí, o sustituyen las grasas por un alto contenido en azúcar.

El truco está en leer las etiquetas y tener siempre en cuenta que no hay ningún alimento que haga adelgazar. La receta para perder peso, o mantenerse en él, sigue siendo una dieta variada en la que predominen las verduras y las frutas, evitar los alimentos procesados y hacer ejercicio con regularidad. Es una idea mucho más antigua que los productos light… y sin duda más efectiva.

Mito 6: Siempre es bueno tomar suplementos vitamínicos

El descubrimiento y la identificación de las diferentes vitaminas puede considerarse con toda justicia uno de los hallazgos clave en la historia de la humanidad. Gracias a él se han podido localizar y tratar muchos males debidos a la carencia en el organismo de una vitamina específica. Es el caso del raquitismo, que se produce por falta de vitamina D, o el temido escorbuto, plaga de tiempos antiguos, que surge ante la insuficiencia de vitamina C.

Un efecto colateral de este hallazgo ha sido la proliferación de todo tipo de suplementos vitamínicos, que este año ha alcanzado unas cifras de negocio cercanas a los 3000 millones de euros en todo el mundo. Como en muchos países no se consideran medicamentos, pueden adquirirse libremente, y se han vendido durante muchos años como la panacea para gozar de una salud perfecta. ¿Pero esto es así en realidad?

Si un análisis médico demuestra que nuestro organismo tiene niveles bajos de alguna vitamina, entonces un suplemento puede ser una buena solución. Pero tomarlas sin control es, en el mejor de los casos, inútil y, en el peor, perjudicial. Algunos estudios asocian el exceso de determinadas vitaminas a afecciones como las piedras en el riñón –relacionadas con el exceso de calcio y vitamina D–, infartos cerebrales –por exceso de vitamina E–o daños temporales en el sistema nervioso, por la B6 .

Y hay otros estudios menos alarmantes que indican que, si los niveles de vitaminas en nuestro cuerpo son correctos, este se limita a eliminar el sobrante con la orina. El mejor aporte vitamínico se obtiene siempre –salvo excepciones valoradas por médicos, obviamente– gracias a una dieta equilibrada.

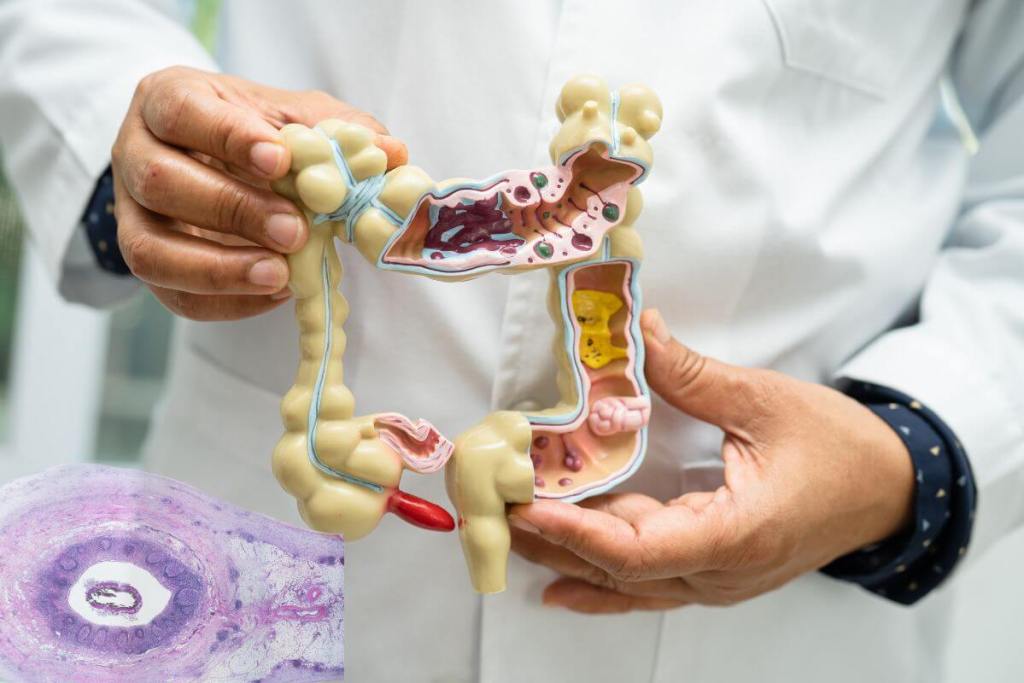

Mito 7: El apéndice es un órgano sin ninguna función útil

Esta pequeña bolsa, que surge del ciego del intestino grueso, fue durante mucho tiempo –junto con las amígdalas– el rey de las extirpaciones quirúrgicas. Se consideraba que, aparte de para inflamarse, produciendo la dolorosa apendicitis, era un órgano sin ninguna utilidad definida dentro del cuerpo humano. Pero en los últimos años han aumentado las investigaciones que prueban que tiene una función útil y muy beneficiosa.

El apéndice serviría como un refugio para las bacterias que nos ayudan en el proceso de la digestión; allí reposan hasta que llega el momento en que se las necesita. Por ejemplo, cuando un ataque de diarrea vacía del todo los intestinos, dichos microorganismos no se ven afectados, por lo que salen después de su escondite para repoblar el sistema digestivo.

También se ha encontrado que contiene tejidos del sistema inmunitario, que contribuye al proceso de eliminación de residuos del sistema digestivo, contiene vasos linfáticos que participan en la lucha contra determinadas enfermedades y se especula con que además podría producir defensas para luchar contra enfermedades graves o incluso mortales.

Sin embargo, millones de personas a las que, con motivo o sin él, se les ha extirpado el apéndice, tienen una salud perfectamente normal. Esto, junto con el hecho de que hay muy pocos mamíferos con apéndice, ha llevado a otros especialistas a determinar que sus funciones beneficiosas han sido superadas por los avances de la medicina moderna y, por tanto, no es una pieza vital. Según esta versión, el apéndice no sería sino un vestigio de la protección natural de tiempos pasados.

Mito 8: Dormir con plantas en la habitación es nocivo

Este mito está basado en el hecho científico de la fotosíntesis, el proceso natural por el cual las plantas verdes, durante el día, consumen dióxido de carbono y emiten oxígeno, con lo cual ejercen efectos beneficiosos para la atmósfera. Pero, por otra parte, durante la noche este proceso se revierte y esas mismas plantas consumen oxígeno y emiten CO2.

Por lo tanto, tenerlas en nuestro dormitorio significa contar con una compañía indeseada que, en un entorno cerrado, nos roba poco a poco el aire que respiramos. La verdad es que no hay para tanto. Todo eso es cierto, pero es el mismo proceso que los seres humanos ponemos en marcha cuando respiramos. Y nuestra capacidad de absorción de oxígeno es infinitamente mayor que la de cualquier planta. Incluso aunque convirtiéramos el dormitorio en una jungla en miniatura, el nivel de acaparamiento de oxígeno estaría muy lejos de resultar mínimamente perjudicial para la salud humana.

Así que, antes que empezar a quitar las plantas de la habitación, deberíamos pensar en la conveniencia o no de dormir acompañados, ya que nuestro compañero de cama estaría robándonos el oxígeno con mucha mayor eficacia… Y nosotros a él.

Mito 9: No puedes quedarte embarazada si tienes el periodo

Quizá más exacto sería decir “no deberías quedarte embarazada si tienes el periodo”, porque, aunque no sea frecuente, no es imposible. Es cierto que el organismo femenino interrumpe la ovulación durante el ciclo menstrual y, por tanto, no puede concebir, pero el esperma puede sobrevivir hasta cinco días dentro del sistema reproductivo femenino. Si en ese plazo se han tenido relaciones sexuales sin protección, pensando en la ovulación como un anticonceptivo más, podemos llevarnos una sorpresa.

El ciclo menstrual es el tiempo que transcurre entre el primer día de un periodo y el primero del siguiente. La duración media es de 28 días, pero esta no es una cifra exacta, y el plazo puede oscilar entre 21 y 38 días y seguir dentro de los patrones que se consideran normales. La ovulación puede comenzar entre 7 y 19 días después de la finalización del sangrado, pero de nuevo hay múltiples variaciones: en las mujeres que tienen un ciclo menstrual más corto, por ejemplo de 21 a 24 días, la ovulación puede comenzar antes.

Y, si han tenido relaciones sexuales en los últimos días del periodo, el óvulo puede encontrar todavía esperma activo que lo fecunde. Para aclararse entre todos estos factores, lo mejor es que cada mujer tenga toda la información posible sobre su ciclo menstrual… tanto si quiere quedarse embarazada como si no.

Mito 10: El calor corporal se pierde por la cabeza

En los días de frío no está de más un gorro, pero no hay que sacar las cosas de quicio. El calor corporal se pierde por igual en cualquier parte del cuerpo que esté al descubierto, da igual que sea la cabeza, las manos o las piernas.

El mito de que la pérdida es mayor por la primera se debe a que suele ser la parte del cuerpo que tenemos más expuesta. También a que, junto con la cara y el pecho, son las zonas corporales más sensibles a los cambios de temperatura, por lo cual, cuando las abrigamos, sentimos que estamos conservando el calor de manera más eficaz. De todos modos, sí hay algo de cierto en esta afirmación: la cabeza recibe mayor cantidad de sangre que otras zonas del cuerpo, lo que puede provocar que el porcentaje de calor que se va por ella sea también algo mayor… Pero, en realidad, es muy poco.

Esta mentira parece tener su origen en un estudio, no demasiado riguroso, que realizó el ejército estadounidense entre sus tropas en los años cincuenta y que concluyó que la cabeza es el punto de salida del 80 % del calor corporal. La falta de rigor se hace evidente cuando se detalla que los objetos del estudio eran soldados destinados en Alaska, que pasaban el día muy abrigados de cuello para abajo; no es extraño que perdieran calor en la única zona aireada. Así que sí, cuando el termómetro comience la caída libre, conviene abrigarse la azotea… Pero hay que hacer lo mismo con el resto del cuerpo o siempre estaremos dejando la misma puerta abierta.

Mito 11: El pelo y las uñas siguen creciendo después de la muerte

Es una imagen muy aparente en las películas de terror y está ligada a leyendas como el vampirismo, con supuestos testimonios acerca de cadáveres que fueron exhumados, para descubrir que el cabello y las uñas habían continuado creciendo después de la muerte, lo que justificaba clavar una buena estaca en el corazón, por si acaso.

Pero, aunque hay algunos tipos de células que continúan funcionando durante un cierto tiempo después de la muerte –de lo contrario, no serían posibles los trasplantes de órganos, por ejemplo–, las que se relacionan con el crecimiento del cabello y de las uñas no se encuentran entre ellas; y, aunque lo estuvieran, no durarían lo suficiente como para generar un desarrollo apreciable. Las células de la piel son las que más resisten y su actividad post mortem apenas llega a las doce horas.

Entonces, ¿de dónde viene el Bulo? Es cierto que este fenómeno se ha podido apreciar en algunos cadáveres exhumados, pero no es más que un efecto óptico. No es que el pelo y las uñas crezcan, es que el cuerpo que se encuentra alrededor de ellas se encoge a medida que se va produciendo el proceso de deshidratación cadavérica. La piel se seca y se hace más tirante alrededor del cráneo, así como en la punta de los dedos, por lo que se retira, por así decirlo, y da la impresión de que tanto cabellos como uñas han crecido

Mito 12: Hay enfermedades, como el alzhéimer y el párkinson, que están causadas por genes específicos

Esta afirmación es una simplificación de un proceso que, en realidad, resulta ser muy complejo. Es cierto que hay enfermedades con un fuerte componente genético que tienen altas probabilidades de ser hereditarias. Pero no es culpa, al menos no directa, de los genes.

Lo que estos hacen es codificar proteínas, que son los componentes básicos de los seres vivos, y las que ejercen de verdad esos efectos. Durante nuestro desarrollo, a medida que se van diferenciando los órganos, dentro de cada célula únicamente se activan las proteínas necesarias para la función de ese órgano, y ese mecanismo de activación está regulado, precisamente, por algunos genes, cuya función es producir proteínas que, a su vez, activan o desactivan otros genes.

¿Parece complicado? Pues aún se complica más: lo que se llaman enfermedades genéticas se deben a un fallo en un determinado gen, que altera una de las proteínas que produce –o deja de producirla–, pero la solución no es, como se ha llegado a publicar, desactivar el gen responsable y listo. Sabemos que nuestro genoma cuenta con alrededor de 30000 genes, de los cuales unos 18000 tendrían la capacidad de codificar proteínas. Pero el número de proteínas se calcula en varios cientos de miles.

La explicación es simple: cada gen está implicado en la producción de varias proteínas, así que ese gen supuestamente responsable de la enfermedad sería al mismo tiempo imprescindible para el funcionamiento de otros procesos físicos necesarios para mantener una buena salud. Es decir: las enfermedades genéticas no tienen un único culpable.

Mito 13: Existen enfermos mentales con múltiples personalidades

Esto, más que una mentira, es un gigantesco y desafortunado malentendido propagado a través de novelas, películas y series televisivas que nos presentan a personajes que esconden en su interior a otros muchos, cada uno con su identidad e incluso con su nombre propio. Lo cierto es que las personas afectadas por el trastorno de identidad disociativo no tienen nada que ver con esta imagen. Porque, sí, la enfermedad existe, pero hasta hace no demasiado tiempo era conocida como trastorno de personalidad múltiple, lo que da una idea del nivel de desconocimiento que ha habido sobre ella.

Se trata de un trastorno que afecta entre el 1 % y el 1,5 % de la población mundial y se da especialmente entre quienes han sufrido traumas graves. Su definición es la de una disrupción de la identidad, detectable por la presencia de dos o más cambios distintivos de personalidad, con discontinuidad en el sentido del ser y la voluntad, y con variaciones en afectos, comportamiento, consciencia, memoria, percepción, capacidad cognitiva o funcionamiento motor y sensorial.

Quienes lo padecen no son seres violentos, sino personas cuyo cerebro ha alterado el nivel de consciencia como un mecanismo de protección. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, ya que los casos de disociación deben aparecer durante la terapia y suelen ser mucho más sutiles y difíciles de detectar de lo que se piensa.

Más que convertirse en otras personas, los afectados sufren desconexión de sus pensamientos, sentimientos o sentido de la identidad. Los cambios de personalidad existen, pero son excepcionales, y los especialistas los interpretan como una incapacidad de integrar las diversas partes que componen la identidad de cada ser humano.