La estructura del templo católico viene determinada por los cultos que en él se desarrollan y amplifica su énfasis ceremonial y procesional.

Entre las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en su interior y un desfile de moda existe cierto paralelismo. En ambos casos se sigue una disposición ordenada y predeterminada, se involucran participantes activos (modelos y clero) y pasivos (invitados y feligreses), y la música constituye un acompañamiento fundamental.

Esta confrontación, que ya se abordó en la exposición «Heavenly bodies. Fashion and the catholic imagination» (2018) del Metropolitan Museum de Nueva York, pone de manifiesto cómo la Iglesia se ha valido del traje para acrecentar la divinidad de sus ritos.

El vestido se configura como un lenguaje que el creyente es capaz de interpretar y el medio que le permite discernir entre lo banal y lo sagrado; los ornamentos litúrgicos de la Catedral de Jaén dan buena cuenta de esta realidad.

La misa es un Theatrum Sacrum y una fiesta para los sentidos. Por eso, se puede afirmar que la liturgia es, salvando las distancias, una performance.

La Catedral de Jaén vivió un gran cambio durante la Edad Moderna, renovó su ajuar y conformó una colección textil que aún en la actualidad colma de boato las celebraciones religiosas.

Moda de tejidos renacentistas y barrocos en la Catedral de Jaén

La moda es un negocio que se basa en el cambio de gusto y la escenografía utiliza estos avances para asombrar al espectador. Esta premisa, extrapolada al culto sagrado, ha permitido la creación y el aumento de los tejidos y bordados de la Catedral de Jaén a lo largo de su historia.

Durante los siglos XVI y XVII ya se hacía un uso indistinto de textiles labrados de similares características, tanto para indumentaria civil como religiosa. Entre las piezas más interesantes cabe señalar el terno de terciopelo carmesí del siglo XVII y la manga de cruz con el escudo del obispo Francisco Delgado López (1514- 1576) que, posiblemente, bordase Juan de Ochoa (1566-1576).

Estas prendas presentan una decoración de grutescos vegetales a candelieri, bordados en hilo de plata sobredorada, similar a la de los vestidos de Livia Colonna (1570-1572), del retrato realizado por el Veronés (1528-1588), y de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela (1566-1633 y 1567-1597 respectivamente), del cuadro de Alonso Sánchez Coello (h. 1531-1588).

Estos ejemplos son casos singulares, porque lo habitual era encontrar estos tejidos en decoración de interiores, como en la estancia de la Venus de Urbino (1538) de Tiziano. Los damascos y terciopelos también fueron más propios de revestimientos de estancias y mobiliario que de indumentaria, en los primeros siglos de la Edad Moderna.

En la Catedral de Jaén se encuentran algunas reinterpretaciones posteriores de estos modelos, como la capa pluvial de damasco rojo, que sigue el esquema della corona difundido en el siglo XVI, aunque en este caso puede ser del XVIII, y el paño de púlpito de damasco verde con diseño a tre fiori, originado en el siglo XVII, aunque el de la Catedral de Jaén muy probablemente sea del XIX.

El motivo de la corona también se llevó al vestido civil, sobre todo por sus connotaciones de estatus y poder, de ahí que aparezca en trajes de la realeza, como la saya de La reina Isabel de Borbón, a caballo (1602-1644) en el retrato que pintase Diego Velázquez (1599-1660) en 1635.

Las flores bordadas con exquisito naturalismo, que reproducían los efectos tridimensionales de la pintura a través del uso de los hilos de colores, enriquecieron los ornamentos litúrgicos italianos del siglo XVII, primero en las obras del bordador romano Federico Nave y después en las de todos los seguidores que copiaron su técnica, incluidas las religiosas que trabajaban en el lavoriero de los monasterios; en la Catedral de Jaén se conserva un conjunto de principios del siglo XVIII que recrea este tipo de decoración.

La proliferación de los tejidos labrados durante el Setecientos hace que no predominen este tipo de bordados en indumentaria civil durante esta centuria, aunque sí fue habitual que adornasen los petos que cerraban los jubones femeninos, las chupas de los señores y las bocamangas de las casacas.

Con la reafirmación del rol masculino en el vestir, durante el siglo XIX, estas ornamentaciones desaparecieron, al tiempo que las damas prefirieron los tejidos lisos y estampados. No obstante, con la revolución de la alta costura, durante el siglo XX, estos motivos florales bordados volvieron a enriquecer los trajes más exclusivos diseñados por Balenciaga, Dior o Pierre Balmain.

Los sastres de moda elaboran tejidos para la Catedral de Jaén

Los ornamentos litúrgicos también fueron importantes piezas de alta costura pues, al igual que en la indumentaria civil, se distinguieron por la calidad de sus materiales, la artesanía de su producción y la exclusividad.

La Catedral de Jaén ha contado con aventajados sastres que han sabido dar forma a esas piezas excepcionales, labor que se volvió especialmente compleja en el siglo XVIII.

En el tratado de sastrería de Juan de Albayzeta, publicado por primera vez en 1720, el teórico iguala la ejecución del traje de calle a la de las vestiduras sagradas y diferencia las piezas realizadas con tejidos lisos de aquellas confeccionadas con «seda a flores», pues estas añadían una mayor dificultad en el corte y el casado de sus dibujos.

Estas telas fueron las más empleadas durante el Setecientos, periodo en el que la Grand Fabrique de Lyon creó un incesante número de modelos originales, que fueron reinventados cada poco tiempo.

La colección textil de la Catedral de Jaén permite hacer un recorrido por las modas francesas más importantes del siglo XVIII. Los tejidos bizarros de la seo giennense, tan extendidos hasta el primer tercio de la centuria, presentan furias acompañadas de flores naturalistas, dispuestas sobre fondos blancos, negros, morados o verdes. Estos diseños son similares a los del banyan verde con furias doradas del Retrato del conde Giovanni Battista Vailetti (1710), de Fra’ Galgario (1655-1743).

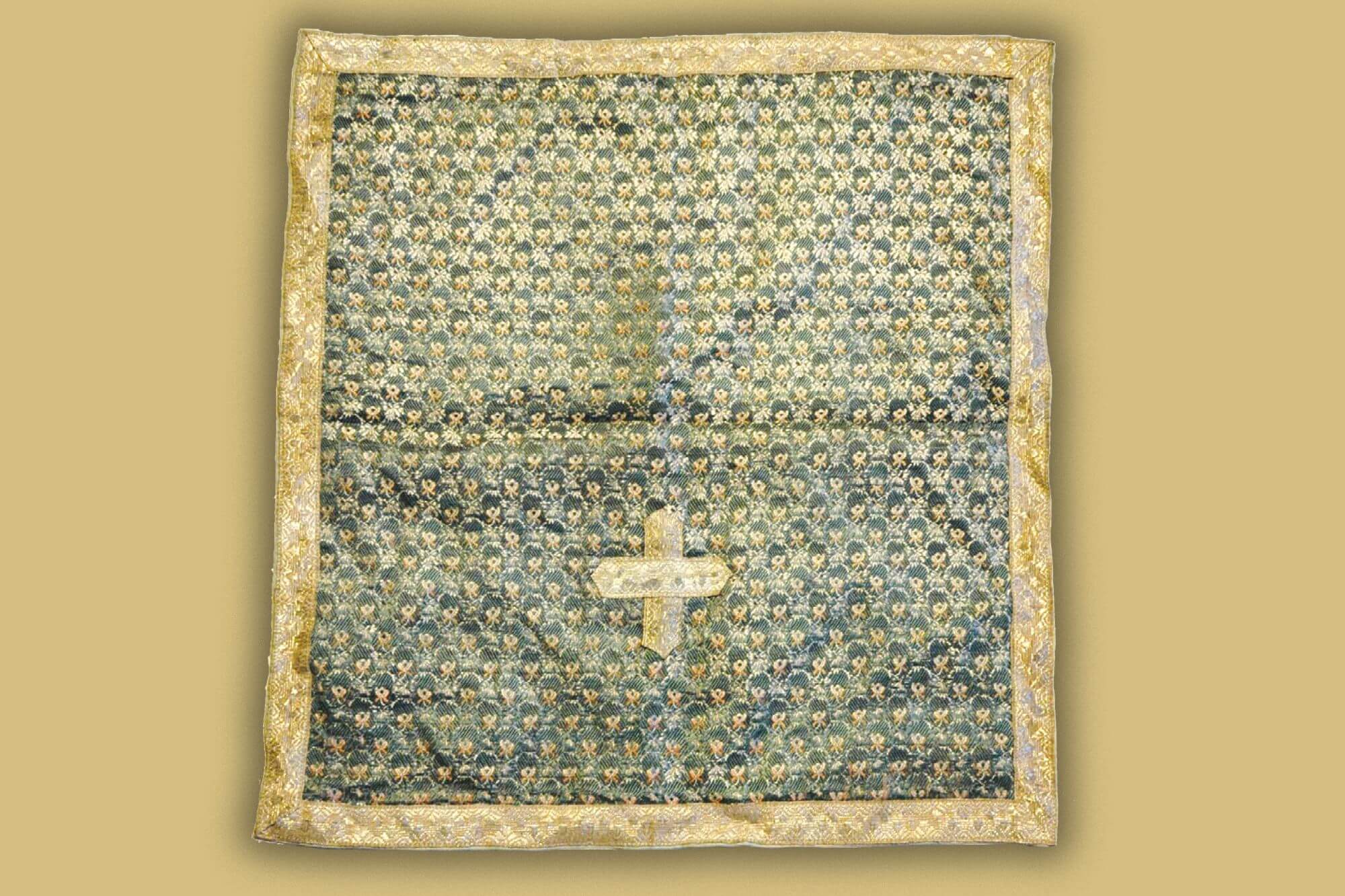

De fechas cercanas son los tejidos de encaje, que en la Catedral de Jaén no abundan, aunque existe un terno de damasco verde y un ejemplo mucho más claro en un frontal de altar que se alterna con uno de los tejidos morados bizarros citados anteriormente. Estos tejidos labrados, emulaban un encaje acompañado de flores, dispuesto sobre un fondo que revela una fuerte influencia de las guarniciones de puntilla, el cuello de lechuguilla, la valona y demás adornos a dentelle de la indumentaria de la Edad Moderna.

En la década de 1730, las flores se independizaron de las furias y los encajes, por lo que adquirieron una categoría propia, a gran escala y con colores llamativos, matizados con exquisito naturalismo. Estos efectos pictóricos ya se daban en los bordados de la centuria anterior, pero ahora, al tratarse de tejidos labrados, su fabricación por medio del telar era mucho más compleja.

En la Catedral de Jaén hay varios conjuntos sobre fondo blanco o rojo, con degradaciones de color en los pétalos, en la línea del banyan del Retrato de un hombre desconocido (1730- 1740), de Carle van Loo (1705-1765), y del vestido de Isabel Farnesio, reina de España (1692-1766), retratada por Louis-Michel van Loo (1707-1771) hacia 1739.

Esta moda dio paso a un nuevo cambio de gusto, como consecuencia del agotamiento de esta estética tan ostentosa, visual y colorista.

La moda del tejido rococó en la Catedral de Jaén

Los tejidos labrados rococós estaban decorados con flores más pequeñas que las del estilo anterior y eran de colores pastel, se organizaban en ramilletes y estaban acompañados de cintas serpenteantes, volantes de encaje, peleterías, etc.

Estos diseños estuvieron muy demandados entre los años cuarenta y sesenta, por lo que son los más abundantes en la colección de la Catedral de Jaén, donde destacan los de fondo blanco o rosa, algunos conjuntos rojos, pero no con la intensidad de los tejidos naturalistas, y uno morado con flores doradas, absolutamente excepcional.

Este tipo de telas son como la del vestido de la reina Isabel Farnesio en La Familia de Felipe V (1743), de Louis-Michel van Loo, el de La infanta María Antonia Fernanda (1729-1785), de Jacopo Amigoni (1680-1752), pintado hacia 1750 y, por supuesto, el de Madame de Pompadour (1721-1764), de François-Hubert Drouais (1727-1775).

Los motivos rococós han sido reinterpretados en las centurias siguientes, tanto en la indumentaria neorrococó como en los tejidos para ornamentos litúrgicos de las fábricas valencianas, muchos de ellos empleados en la actualidad para los trajes de fallera.

Cuando las cintas ondulantes de los tejidos rococó adquirieron categoría propia y decoraron por ellas mismas los tejidos, se convirtieron en meandros, de moda en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XVIII. La mayor parte de los ternos de la Catedral de Jaén que siguen esta tendencia tienen el fondo blanco y los meandros dorados.

Además, cabe destacar el manto de mayores dimensiones de la Virgen de la Antigua, que combina los mismos colores. Uno de los grandes iconos de moda del periodo en el que estuvieron vigentes los meandros fue María Luisa de Parma (1751-1819). En 1765 fue retratada con Giuseppe Baldrighi (1722- 1803) con un vestido coral con meandros plateados y, un año más tarde, Anton Raphael Mengs (1728-1779) la pintó vestida con traje de corte color lila con hojas verdes, flores blancas y meandros plateados.

Al tiempo llegaron los tejidos de «pequines», en los que las cintas se volvieron tan verticales y estiradas que acabaron por convertirse en bandas acompañadas por flores o ramilletes. En España, este estilo se identifica con el reinado de Carlos IV (1748-1819), como se puede comprobar en el vestido que porta la reina consorte en el retrato de Laurent Pécheux en 1765.

En nuestro país, los colores eran mucho más oscuros y había un mayor gusto por el oro, lo que contribuyó a crear una estética singular reconocible en la capa pluvial de la Catedral de Jaén, en la que las flores doradas tienen tal magnitud que se posan sobre las verticales líneas de su fondo.

A principios del siglo XIX todavía se usaban los «pequines» y entre 1830 y 1850 se volvieron a poner de moda. De nuevo se usaron en tiempos del polisón, un armazón para ahuecar la falda, característico de la segunda mitad del siglo XIX. En el tercer cuarto del siglo XVIII estuvieron de moda los tejidos que reproducían una retícula con flores o ramilletes en su interior.

En la Catedral de Jaén se conservan algunas insignias con un textil verde decorado con un entramado que alberga florecitas. Estos motivos interiores también podían aparecer aislados, dispuestos al tresbolillo sin la estructura romboidal, aunque en la Catedral de Jaén no se conoce ninguno, pero sí existe una gran variedad de estos tejidos en la diócesis.

Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, infante de España (1755-1817), pintado por Mengs en 1767, lleva en su casaca y chupa el primer tipo de textil, mientras que el segundo es reconocible en el terno que viste Carlos IV en el cuadro pintado por Francisco de Goya (1746-1828) en 1789. Estos tejidos se utilizaron también a principios del siglo XIX.

La moda del estilo imperio en los tejidos de la Catedral de Jaén

Esta moda solía tener el fondo rojo, verde, azul o amarillo, con decoración dorada o plateada para crear un fuerte contraste. Estos motivos ornamentales solían ser elementos clásicos, como grecas, coronas de laureles, arpas, jarrones, etc., dispuestos con gran verticalidad, como en el terno rojo labrado «a la forma» de Ildefonso Bernostoldo Alemán, realizado entre 1796 y 1804 para la Catedral de Jaén.

Esta curiosa técnica responde a la formación del tejedor junto a Miguel Gregorio Molero, que realizó tres ternos de estilo barroco para la Catedral de Jaén: uno morado (1770-1779), otro blanco (1788) y otro rojo (1789).

La otra gran manufactura toledana del siglo XVIII fue la de Talavera de la Reina. Esta reinterpretaba y combinaba las modas dieciochescas, aunque se conocen muy pocos casos de este centro sedero; la Catedral de Jaén tiene la suerte de contar con un terno rojo de una fecha cercana a 1750. Los casos más estudiados de esta fábrica son los tejidos que realizó para abastecer los Reales Sitios, aunque también destacó su producción para indumentaria, con diseños similares a los destinados a ornamentos litúrgicos.

Frente a las manufacturas de Toledo, las más codiciadas fueron las de Valencia, que copiaron los diseños franceses y aportaron nuevos modelos, gracias a la creación de la Escuela de Flores y Ornatos aplicados a los tejidos en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

Muchos de los tejidos giennenses son valencianos, aunque es difícil diferenciarlos de los franceses por su semejanza. Los más reconocibles son los de la manufactura Garín e Hijos, con diseños catalogados y datados en el siglo XIX.

Por último, es preciso citar los ternos bordados en plata sobredorada o de su color y lentejuelas, que se realizaron a lo largo del siglo XVIII y en las centurias siguientes. Entre ellos destacan los de estilo barroco, como el llamado Terno del Pelícano, la Casulla del Cordero o la del Arca de la Alianza. También hay varios de gusto rococó, como uno verde con cintas y ramilletes, uno negro con retícula, uno morado con ramilletes al tresbolillo y uno rojo de Estilo Imperio. Estos han sido una fuente de inspiración para los diseñadores de los siglos XX y XXI.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.