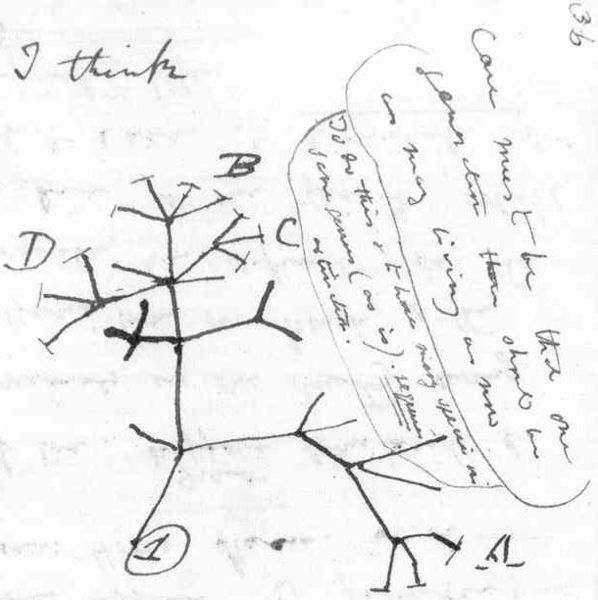

Si algo debemos reconocerle a Charles Darwin es su tesón y su rigor. Durante sus viajes, recopiló toda una suerte de anotaciones, muestras y pruebas. Con tiempo y esfuerzo y con el apoyo incondicional de sus amigos y colegas, especialmente Joseph D. Hooker y Thomas H. Huxley, a quien apodaban «el bulldog de Darwin», y con la colaboración profesional del naturalista Alfred R. Wallace, terminó elaborando no solo una de las teorías científicas más revolucionarias de la historia de la ciencia, sino también una obra considerada precursora de la literatura científica.

Sin embargo, en El origen de las especies no encontramos una explicación adecuada a un asunto que, en realidad, es clave y vertebrador en el conocimiento de la evolución biológica, como es la herencia de los caracteres. Mientras Darwin trabajaba en su opus magnum, se encontró a sí mismo haciendo experimentos con flores de boca de dragón (Antirrhinum majus). Y en 1868 publicó sus resultados, que fueron similares a los que Gregor Mendel había obtenido con sus guisantes, apenas tres años antes: llegó a comprender que existía el fenómeno de la dominancia, que él denominó «prepotencia», incluso alcanzó a comprobar la frecuencia de distribuciones de los rasgos hereditarios en una segunda generación filial, aunque de forma menos exacta que Mendel. Sin embargo, el naturalista inglés apenas cita estos resultados en un párrafo y sin más comentarios; Darwin no consiguió alcanzar las extraordinarias conclusiones a las que el fraile austriaco había llegado, publicadas en 1865. Los trabajos de Gregor Mendel fueron ignorados durante décadas y parece que Darwin no llegó a conocerlos nunca. Y si acaso lo hizo, no les prestó la debida atención.

El origen de las especies nos proporciona un detallado estudio sobre uno de los mecanismos del proceso evolutivo: la selección natural. Y, tanto en esta como en otras obras, Darwin nos da también pistas de otras formas de selección: la sexual y la artificial. En general, podemos resumir estos mecanismos en un primer motor de la evolución biológica, que llamaremos presión selectiva. Pero hay un segundo motor, tan relevante como el primero, cuyos mecanismos el inglés no llega a desgranar debido a su escaso conocimiento sobre el funcionamiento de la herencia.

El redescubrimiento de las leyes de Mendel, ya en el siglo XX, sumado a los descubrimientos relacionados con la genética de poblaciones, llevaron a que, en 1937, Theodosius Dobzhansky aunara los conocimientos emergentes de esta nueva disciplina y sus conclusiones sobre el funcionamiento de la herencia, con la teoría que casi 80 años antes Charles Darwin había descrito tan minuciosamente. Pocos años más tarde, Julian Huxley, nieto del conocido «bulldog de Darwin», describe la teoría de síntesis evolutiva moderna.

Tal y como consideramos hoy el proceso evolutivo, este está producido, por tanto, por dos grandes motores: la variación en los organismos de una población y la presión selectiva que el ambiente genera sobre dicha población.

Poblaciones cambiantes

De forma general, se ha considerado que la variación en la población ha de ser genética. Cambios en el acervo genético de la población, cuyo origen puede ser de lo más variado. El caso más evidente, y que más ríos de tinta ha hecho correr, es el de las mutaciones. Alteraciones, ya sean causadas por agentes físicos, químicos o biológicos externos, o ya sean errores aleatorios en el proceso de replicación del ADN, que generan un cambio en la secuencia de nucleótidos, y que, ocasionalmente, pueden dar lugar a cambios en algún aspecto del ser vivo. Sin embargo, existen muchas más formas de que el ADN de un organismo vivo cambie de generación en generación.

El sexo fue, hace miles de millones de años, uno de los avances evolutivos más revolucionarios. A diferencia de lo que sucede en las células que solo se reproducen replicándose a sí mismas, que llamamos mitosis —y cuyos cambios están estrictamente limitados a esas mutaciones ya descritas—, en el proceso de meiosis, que es la división que da lugar a las células reproductivas, se produce un entrecruzamiento de los cromosomas, que junto a la fusión posterior de los gametos en un nuevo organismo es causa de una variabilidad genética muy superior.

Otra forma de variación genética, particularmente curiosa, es la transferencia horizontal de genes. Decimos que hay una transferencia vertical cuando se da de parentales a descendientes, por ejemplo, a través de la reproducción. Pero determinados agentes, como algunos virus, son capaces de obtener genes de unos organismos y transmitirlos a otros, ya sea de la misma especie o incluso de otras especies, algunas tan diferentes como una bacteria y una planta. Lo que hoy conocemos como organismos transgénicos no son sino una forma artificial de realizar este proceso, que en la naturaleza lleva sucediendo desde hace miles de millones de años.

Selección de variantes

Así como hay varios procesos que son causa de la presencia de variantes en el acervo de una población, también hay varios procesos que terminan seleccionando cuáles de esas variantes se conservan y cuáles no.

Hay varios aspectos a destacar, antes de entrar en este asunto. En primer lugar, recordemos que no es el ambiente el que modela los rasgos para que los individuos sean más aptos —no es que la jirafa tenga el cuello más largo porque el ambiente alargase el cuello de sus antepasados—, sino que el ambiente selecciona las variantes preexistentes en función de su aptitud —son las jirafas con el cuello más largo las que tendrán más éxito, más descendencia, y, a través de las generaciones, la población terminará teniendo el cuello más largo—.

- SHUTTERSTOCK

Debe quedar claro que el cambio sucede independientemente de lo beneficioso o perjudicial que este sea para los organismos que lo sufren. Que un cambio sea beneficioso o perjudicial no solo depende de cómo afecte al organismo en particular, sino de cómo afecte también a sus relaciones con el ambiente. Nacer con el pelaje blanco en una manada de conejos pardos puede ser una ventaja, si vive en la nieve, y una gran desventaja, si vive en un bosque de hoja caduca. Por supuesto, habrá variaciones y ambientes en los que no se produzcan ventajas ni desventajas y la deriva genética tomará el rumbo que tome.

Tradicionalmente, se ha representado la presión selectiva como un tamiz que discrimina de forma absoluta: el apto se reproduce, el no apto se extingue. Pero en el mundo real no sucede así. En realidad, todos los organismos fluctúan en un gradiente de probabilidad de éxito: organismos con mayores aptitudes, en función del ambiente en que se encuentran, tendrán más probabilidades de éxito que los que no las tienen. De este modo, nuestro conejo blanco, en la nieve, no es que tenga garantía de éxito, sino mayores probabilidades de sobrevivir que sus hermanos marrones. En este juego de probabilidades tiende a ganar el que tiene más boletos de lotería, pero no necesariamente el que tiene menos papeletas tiene por qué perder siempre.

Pero ¿qué es lo que hace que unas variantes sean más aptas que otras? ¿De dónde sale esa presión selectiva? Ni más ni menos que de la competencia. En la naturaleza, los recursos son finitos y solo pueden soportar a una cantidad limitada de organismos. Los seres vivos tienden a producir más descendencia de la que el ambiente es capaz de soportar y, por ello, se ven obligados a competir unos con otros.

Y aquí viene un tercer punto a tener claro: el más fuerte no es siempre el más apto. Dependiendo de cuáles sean las condiciones ambientales, por ejemplo, en las mariposas búho del género Caligo, el individuo más apto, es decir, el que más probabilidades tiene de sobrevivir, puede ser el que tenga la lengua más larga, el que tenga las alas más parecidas a la cara de un búho o el que tenga los receptores de feromonas más eficientes; no necesariamente tiene por qué ser el más fuerte. En otros casos, el organismo más apto puede ser el más rápido. O puede ser el más peludo o, tal vez, el más lampiño. Puede que sea el más claro o puede ser el más oscuro. En algunos ambientes, lo será el que tenga mejor sentido de la vista y, en otros, —por ejemplo, bajo tierra o en el fondo abisal del océano— lo será el que invierta menos energía en producir unos ojos que nunca va a usar. Recordemos de nuevo que no es solo la variación la que será ventajosa o perjudicial, sino la relación con el ambiente.

La selección artificial

Entre las formas de presión selectiva, la más evidente es quizá la que produce el propio ambiente, pero no es la única. Además de la selección natural, también encontramos su análoga antropogénica, la selección artificial. En este caso, nos encontramos con algo que el ser humano lleva haciendo decenas de miles de años con los animales y plantas que le rodean y, mucho más recientemente, con bacterias: aprovechar los mecanismos naturales que dan lugar a la evolución y alterarlos a nuestro gusto para dirigir el proceso evolutivo de tal forma que satisfaga nuestros intereses.

Hace 35 000 años, los humanos y los lobos comenzaron a asociarse. Aquella asociación mutua supuso una ventaja sustancial para ambos animales; los humanos tenían mayor eficacia cazando, tenían más protegidos sus asentamientos… y los lobos disponían de más y mejor alimento y gozaban del cuidado de una manada más firme y numerosa. Fruto de aquella asociación, hoy tenemos la gran variedad de razas de perros que existen en el mundo. Las versiones silvestres de algunas plantas como el maíz o el tomate son drásticamente distintas a las formas de cultivo que tenemos hoy. Algunas especies, como el trigo cuya harina consumimos en nuestro pan, no existían hace apenas 5 000 años. Todas las formas domésticas de plantas y animales que tenemos en la actualidad son producto de la manipulación del ser humano. Son producto de la selección artificial.

Pero hay otra forma de que los seres vivos se vean seleccionados que no tiene tanta relación con la probabilidad de sobrevivir, sino más con la probabilidad de reproducirse. Y estos dos factores, con cierta frecuencia, juegan uno en contra del otro. El propio Charles Darwin daba el ejemplo del pavo real (Pavo cristatus). Los machos de esta especie exhiben una cola larga y pesada, que pueden levantar a modo de abanico gigantesco y que resulta particularmente atractivo para las hembras. Cada año renuevan las plumas de esa cola, que puede llegar a medir más de un metro de longitud, lo que le hace duplicar su longitud total. Este pesado lastre supone un estorbo significativo a la hora de volar y sus colores vibrantes —que presentan incluso en su variedad silvestre— le impiden camuflarse con la eficiencia con la que lo hacen las hembras, lo que le convierte en un blanco fácil para los depredadores.

¿Cómo puede ser que un ave torpe para escapar de los depredadores y llamativo, incapaz de camuflarse, sea más apto que otra variante más ágil y críptica? Las probabilidades de sobrevivir se ven reducidas significativamente por esas características. Sin embargo, tener esas características —y conseguir llegar a adulto con ellas— es una proeza que las hembras valoran positivamente. Aunque las probabilidades de supervivencia a largo plazo sean bajas, las probabilidades de reproducción son mucho más altas que las de un macho de aspecto más críptico y con plumas menos desarrolladas. Es la selección sexual la que, en este caso, ha tomado la delantera.

Ejemplos de esto serían también los plumajes y exhibiciones de las aves del paraíso o las enormes cornamentas de los ciervos. Aunque en este caso ya se ha observado un curioso efecto secundario: machos sin cuernas, que se hacen pasar por hembras y aprovechan para reproducirse con ellas, mientras los otros machos hacen chocar entre sí sus cornamentas. Estos nuevos comportamientos podrían dar, a la larga, nuevas adaptaciones.

Consecuencias evolutivas

Pero ¿qué son las adaptaciones? Si el proceso evolutivo se define como una acumulación de variaciones en el acervo de una población, mediada por una presión selectiva, cuando estos cambios acumulados resultan en un carácter que incrementa la supervivencia o el éxito reproductivo de los individuos que lo presentan decimos que es una adaptación.

De este modo, y aprovechando algunos ejemplos ya citados, la cola del pavo real, con su musculatura asociada que permite realizar los movimientos que tan bien conocemos, son adaptaciones, como también lo son, para un animal que vive en la nieve, un largo, denso y blanco pelaje —que lo protege del frío y reduce la probabilidad de que sus depredadores o sus presas lo detecten—.

Sin embargo, más allá de las adaptaciones, las consecuencias del proceso evolutivo siguen su curso. Si en dos poblaciones de una misma especie se acumulan adaptaciones diferentes y el flujo genético entre ellas se corta, estas dos poblaciones pueden llegar a dar dos especies distintas. A este proceso lo llamamos especiación. Y desde ahí, las especies pueden seguir divergiendo y cambiando, acumulando variaciones seleccionadas por la presión ambiental, dando lugar a complejos árboles evolutivos.

Una consecuencia evolutiva fascinante, sin embargo, es la hipótesis de la Reina roja. Imaginemos un depredador y una presa. Gracias a la presión selectiva que el primero genera sobre la segunda, esta adquiere nuevas adaptaciones que la hacen más difícil de cazar; por ejemplo, es capaz de correr más. Este nuevo comportamiento de la presa hace que el depredador esté también sometido a una presión selectiva que le hace adquirir nuevas adaptaciones: la capacidad de correr aún más. En esa suerte de carrera armamentística, la única forma de que se mantenga el statu quo es que ambos acumulen más y más adaptaciones consecutivamente.

El investigador Van Valen, inspirado por el cuento Alicia a través del espejo, llamó a este proceso Reina roja, porque, tal y como dice este personaje: hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido. Esta dinámica no solo se aplica a la relación entre depredador y presa, también se observa en la relación entre parásitos y huéspedes, flores y polinizadores, y muchos más escenarios.

Nuevas fronteras

La ciencia es un libro que nunca deja de escribirse. Siempre que se cierra un capítulo, nuevas preguntas aparecen que esperan ser respondidas.

Los avances en genética han proporcionado en las últimas décadas una enorme cantidad de información nueva que ha transformado, en ocasiones drásticamente, la forma en la que clasificamos los seres vivos.

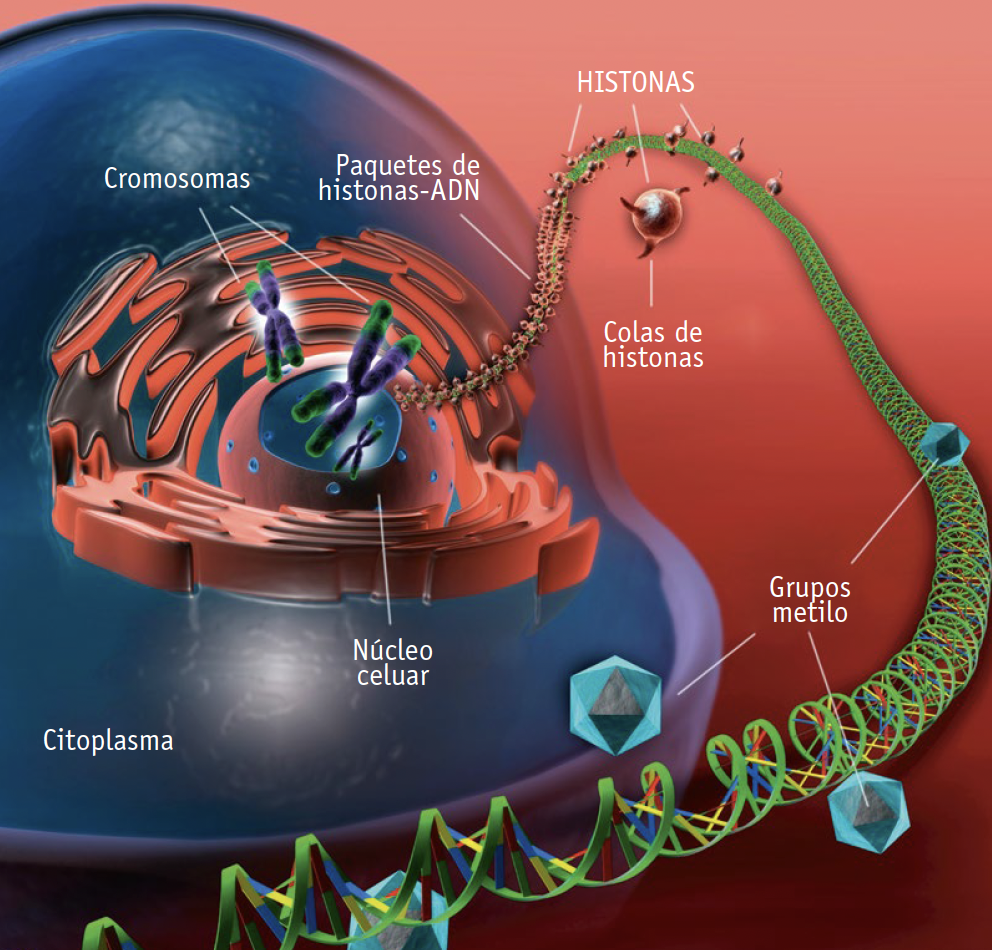

Por otro lado, si el material genético es un manual de instrucciones en cuyas páginas se escriben las indicaciones para formar un ser vivo, sobre estas páginas encontramos anotaciones, una suerte de Post-it, que especifican si una determinada secuencia debe o no expresarse o modulan de qué manera debe hacerse. A esta regulación de los genes sin modificación de la secuencia de ADN se le ha denominado epigenética y esta puede verse afectada por el ambiente. Pero lo más interesante y curioso de todo es que estas variaciones epigenéticas son heredables, se transmiten de padres a hijos, lo que nos abre nuevas puertas de conocimiento sobre el proceso evolutivo que estaban cerradas hasta este momento.

A diferencia de lo que muchos grandes científicos pensaron cuando la biología evolutiva se comenzó a asentar, el proceso evolutivo es ampliamente flexible e incluye muchos mecanismos, algunos inicialmente descartados. ¿Qué nuevos descubrimientos futuros se incorporarán a los conocimientos ya asentados, engrosando la teoría que hace más de 160 años presentó Charles Darwin?

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante