En caso de desobediencia sufriré en mis propias carnes los pinchos de las varas, la quemazón del fuego o la muerte bajo el acero”. Así rezaba el juramento que todo aspirante a gladiador debía pronunciar en su primer día de entrenamiento, ejemplo de la crudeza y la violencia de esa profesión ligada íntimamente a los famosos juegos romanos –ludi, en latín–.

Unos juegos que podían llegar a ocupar más de 120 días del año y que servían a quienes los sufragaban para ascender políticamente y a los altos dirigentes para disimular las carencias del Imperio y calmar las posibles reivindicaciones del pueblo, para entretenerlo y distraerlo.

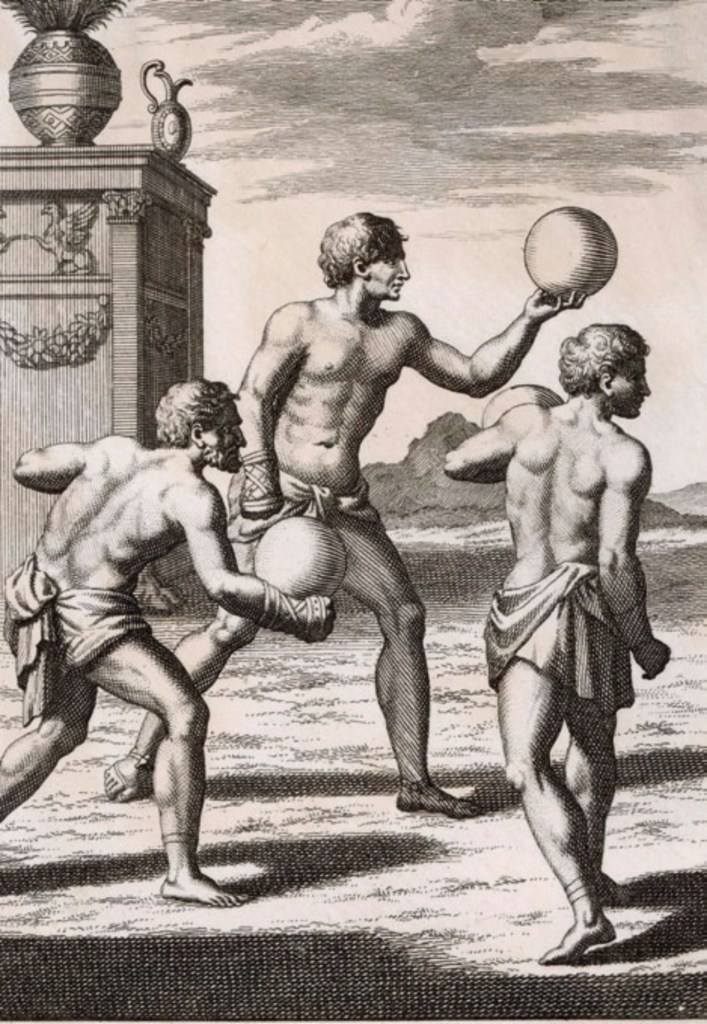

Espectáculos de destreza física: atletas en la Antigua Roma

En su inicio, allá por 238 a.C., los juegos no pasaban de ser meras exhibiciones atléticas donde las carreras de cuadrigas y los números de acróbatas que los integraban eran ofrecidos por un promotor, previo pago de una entrada. La sangre estaba presente, pero como parte inevitable, ya que también se celebraban combates de boxeo y la milicia simulaba alguna batalla importante.

En estas, las estocadas eran ficticias y se terminaba con la quema del escenario en medio de un estruendo de trompetas y aplausos. Sin embargo, al poco tiempo el pueblo los consideró insulsos, y los promotores se vieron obligados a cambiar los números por otros más crueles, excepto las carreras de cuadrigas, cuyo reglamento asimismo modificaron para hacerlas más peligrosas. El problema desde entonces ya no sería la falta de sangre, sino la forma de sorprender al pueblo con números espectaculares y violentos.

Un ejemplo: hacia el final del Imperio, las peleas entre gladiadores fueron sustituidas por números de corta duración en los que mujeres arrastradas por carros eran perseguidas por perros hambrientos. Así lo solicitaba el pueblo al editor, la persona que sufragaba el coste de los juegos buscando los votos del populacho para acceder a algún cargo político. Según como fuesen los juegos, así sería su aceptación popular.

Tal fue la importancia de estos eventos, que de su organización y celebración llegaron a depender miles de personas entre criadores y cazadores de animales, albañiles, prostitutas y niños maquillados que vendían sus servicios, echadores de cartas, vendedores de carne picada...

La influencia del pueblo en los espectáculos del circo romano

Julio César fue el primer alto dignatario en organizar unos juegos apoteósicos, y todos los emperadores lo siguieron. “Tu puesto depende de cómo mantengamos al populacho entretenido”, advirtió un actor llamado Pilades a César Augusto tras su proclamación. Y todos aprendieron la lección.

¿Por qué? Simplemente porque Roma se convirtió en un pueblo ocioso, alimentado por las conquistas de sus guerreros, no por sus comerciantes. Una sociedad en la que las posibilidades de ascenso social eran mínimas y en la que ya solo cabía pasar el tiempo. Si la gente estaba entretenida, no habría movimientos revolucionarios. “Al pueblo que ha conquistado el mundo ahora solo le interesan dos cosas: el pan y el circo”, escribió el poeta Juvenal.

Y a tal punto llegó esa concesión que en los circos y anfiteatros eran los espectadores quienes mandaban, teniendo los emperadores que soportar sus gritos y abucheos desde el palco. Si algún dirigente osaba quejarse o abandonar su asiento, los gestos de desaprobación eran mayúsculos. El pueblo quería que sus gobernantes sintieran su misma fascinación por la violencia, esa violencia que las crónicas dicen hacía desmayar a las mujeres y envilecer a los hombres.

Durante aquellos espectáculos, la gente bailaba enloquecida y, tras una buena muerte, eran muchos los que se rasgaban las túnicas o se golpeaban contra el suelo presas de la excitación. Incluso, según cita el historiador Daniel P. Mannix en su libro Gladiadores (Nowtilus, 2009), hubo gente que saltaba a la arena para beber de los charcos sanguinolentos. “El gran espectáculo del circo no son los juegos, sino los espectadores”, se decía.

Una jornada épica en el coliseo romano: entretenimiento y emoción

Pero ¿cómo era un día de juegos? ¿Qué números causaban tanta fascinación? Para averiguarlo adentrémonos en el Coliseo, el antiguo anfiteatro Flavio; ese edificio inaugurado en el año 80 por el emperador Tito y que conjugaba adelantos técnicos como inmensos toldos desplegables que protegían del sol, rampas de acceso directo a las localidades o un sistema de inundación para posibilitar batallas navales (naumaquias).

Una vez la gente tomaba asiento, el editor aparecía por una puerta en una cuadriga y vestido de púrpura. Detrás, un séquito de esclavos con trajes blancos y ramas de palma, aristócratas que certificaban su buena cuna y sacerdotes con imágenes de dioses. Mientras, la gente recibía pañuelos con el nombre y el eslogan político del editor para que no olvidaran votarlo y se repartía también el programa del día.

La jornada se inauguraba con un número fuerte, y para ello nada mejor que los venatores o cazadores de fieras. En cuanto la comitiva desaparecía, cientos de esclavos decoraban la arena con palmeras, riachuelos artificiales de los que manaba agua real, matojos y otros árboles que simulaban el ambiente africano del que procedían los animales salvajes que salían por puertas laterales apenas perceptibles, simulando aparecer de la nada, lo que provocaba la euforia del público. Acto seguido surgían los venatores que, armados con dagas o arcos, comenzaban a luchar contra leones, leopardos, jabalíes, osos, toros, chacales, hienas...

En ocasiones se dejaba que las fieras lucharan entre sí hasta despedazarse, para lo que también se traían venados, avestruces, grullas, antílopes y caballos. Se dice que en tiempos de Nerón incluso llegaron a capturarse osos polares. Así, para muchas especies fue el fin de su existencia, caso del león europeo, el elefante libio o el hipopótamo del Nilo.

Y es que la cantidad de animales que morían era sorprendente (solo en los eventos organizados por el emperador Trajano para conmemorar su victoria sobre los dacios se masacró a 11.000). Por ello, Roma siempre estuvo necesitada de fieras y promulgaba leyes para asegurarse el abastecimiento de las mismas.

Esencial en estos espectáculos era el papel de los bestiarios, suerte de amaestradores que enseñaban a los animales a luchar, a adquirir gusto por la carne humana e incluso a violar a las desdichadas que eran atadas a carros o postes (porque lo peor para un editor era que sus fieras no lo fueran mucho). Las venaciones duraban algunas horas, pero no demasiadas, porque los números siguientes debían cumplir el horario establecido.

De ello dependía la vida de los esclavos y profesionales que trabajaban acarreando decorados, tensando toldos o subiendo con poleas animales a la arena. Un solo fallo y también ellos acabarían devorados como castigo. Y es que en el Coliseo la vida no significaba nada, como demostraba el segundo número de los juegos: las peleas de los andabatae.

Era el acto intermedio, y se trataba de criminales armados que portaban cascos sin visor para pelear a ciegas. Para los espectadores era un número seudocómico, en el que gritaban para guiar adónde debían dirigir sus estocadas. Cuando uno de ellos caía herido, un hombre disfrazado de Hermes ordenaba que se le rematara golpeándole la cabeza con un martillo. Luego se le despedazaba para alimentar a las fieras.

El impacto de las ejecuciones sumarias en la roma antigua

El pueblo enloquecía con estos números, y tras los andabatae aparecían los meridiani, gladiadores de segunda categoría que luchaban siempre al mediodía (de ahí su apodo). Era el momento en el que la gente abría sus cestas para comer y beber sin perder de vista los combates. Y así llegaba el turno de las ejecuciones sumarias.

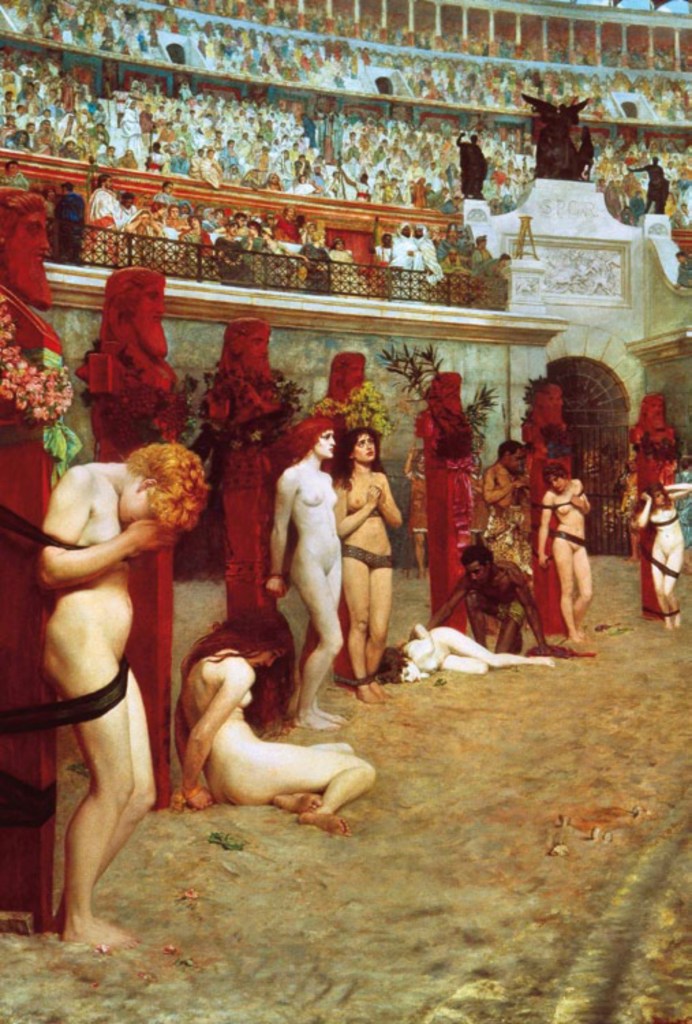

Mayormente se trataba de prisioneros de guerra o delincuentes no válidos para trabajar como esclavos, pero también había rebeldes, como los cristianos en los tiempos de Nerón. Morían masacrados por gladiadores, arrojados a las bestias o quemados en postes que luego iluminaban los espectáculos nocturnos. Las ejecuciones se celebraban siempre en las primeras jornadas, para evitar que las insalubres condiciones de las cárceles acabasen con ellos antes.

A estas alturas del día, las estatuas de mármol no paraban de dispersar agua perfumada y los esclavos de quemar incienso en braseros gigantes para mitigar el mal olor, mientras los sumideros recogían la sangre canalizándola hasta la cloaca. Todo debía quedar limpio para el gran número que cerraba la jornada, las peleas de gladiadores.

Los gladiadores en la Antigua Roma: héroes, luchas y legado

El primer combate de gladiadores registrado data de 264 a.C., cuando los hermanos Marco y Décimo Bruto organizaron un combate entre tres parejas de esclavos en honor de su padre muerto. El público quedó tan satisfecho que la demanda de estas peleas propició la creación de escuelas de gladiadores, a las que se llevaba a esclavos especialmente aptos para la lucha.

En la época de Augusto fueron cuatro, pero más tarde serían docenas, patrocinadas por empresarios llamados lanistas. Su cuidado era exquisito, se les alimentaba bien, se les protegía, se les permitían contactos sexuales... A cambio, se les pedía que lucharan valientemente.

Para muchos gladiadores, la arena fue un medio para lograr la libertad. Podían conseguirla si el pueblo así lo solicitaba, ya fuera por un combate especialmente meritorio o por haberse mantenido con vida durante los tres años a los que estaban obligados a pelear, o comprándola con las ganancias obtenidas.

Por extraño que pueda parecer, mantenerse con vida esos tres años no era tan difícil, no al menos hasta que el sadismo lo cubrió todo. Y es que un gladiador era un bien muy preciado. Por ello, una treta era hacerles combatir con adversarios inexpertos. Las peleas estaban amañadas incluso cuando combatían con gladiadores de su nivel, hasta el punto de que si el público pedía la muerte de uno, el otro fingía provocársela.

La plebe consideraba a los gladiadores semidioses: las mujeres les ofrecían su amor y los hombres deseaban emularlos, hasta el punto de que algunos emperadores no dudaron en saltar a la arena para luchar como uno de ellos. Pero eso era cuando la lucha cuerpo a cuerpo aún guardaba cierto honor.

Los espectáculos sangrientos

Lo que sucedió es que la máxima de que los nuevos juegos debían superar a los precedentes acabó sumergiéndolos en una vorágine de sangre que viró hacia números de corta duración, pero crueles en extremo: gente arrastrada por toros hasta morir, niños violados por hombres disfrazados de sátiros, crucifixiones masivas… “Los juegos anteriores solían ser compasivos, estos son puros asesinatos”, sentenció Séneca.

El único espectáculo que sobrevivió apenas inalterable fueron las carreras de cuadrigas, quizá porque se celebraban en los circos, estructuras elípticas que podían alcanzar los 600 metros de longitud y albergar a unas 385.000 personas.

Las carreras eran gestionadas por grandes corporaciones sustentadas por miles de accionistas. Durante siglos fueron cuatro, llamadas factiones, y se representaban por cuatro colores: blanco –albata–, rojo –russata–, azul –veneta– y verde –prasina–. La gente apostaba por una de estas factiones auténticas fortunas y en un día de carreras, que podía alargarse incluso hasta la noche, las ciudades quedaban vacías.

La figura visible eran los aurigas. El esquema era simple: los aurigas, en un máximo de doce, salían todos a la vez desde unos cajones similares a los actuales y debían dar siete vueltas al circuito en dirección contraria a las agujas del reloj. Quien primero llegara, ganaba. Y no todos lo conseguían. Si el espectáculo gustaba tanto se debía a las numerosas caídas, los aplastamientos, desmembramientos, etc., que se producían.

No obstante, las carreras también dejaron de celebrarse, aunque antes lo hicieron los juegos. En el año 365, el emperador Valentiniano prohibió el sacrificio público de personas, lo que provocó el cierre de las escuelas de gladiadores. La puntilla la puso Honorio con la clausura de los circos en 404. La gente protestó, pero la decisión fue inalterable.

¿Por qué? Principalmente, porque entonces resultaba difícil encontrar esclavos y animales con los que llenar los más de 200 días que comprendían los juegos, por la implantación de la moral cristiana, por la cada vez mayor presencia de gente no romana en el Imperio que repudiaba esta violencia y, especialmente, porque al final de este los juegos consumían un tercio de su presupuesto.

“Estamos sacrificando la vida para alimentar la muerte”, había anunciado Caracalla, pero entonces nadie le hizo caso. Podría decirse que los juegos acompañaron a Roma en su caída final. Con el tiempo, se convirtieron en una reliquia del pasado; en el año 549, un godo llamado Tolila organizó unas carreras de cuadrigas, las primeras tras 150 años de parón. Quería averiguar qué se sentía. No volvieron a celebrarse más.