Los huracanes son las tormentas más violentas de la Tierra. Los científicos no saben exactamente por qué ni cómo se forma un huracán. Pero sí saben que se necesitan dos ingredientes principales: aguas cálidas y vientos que no varíen en demasía de dirección y velocidad.

Comprendiendo los huracanes: fenómenos naturales poderosos

Formación y características de los huracanes

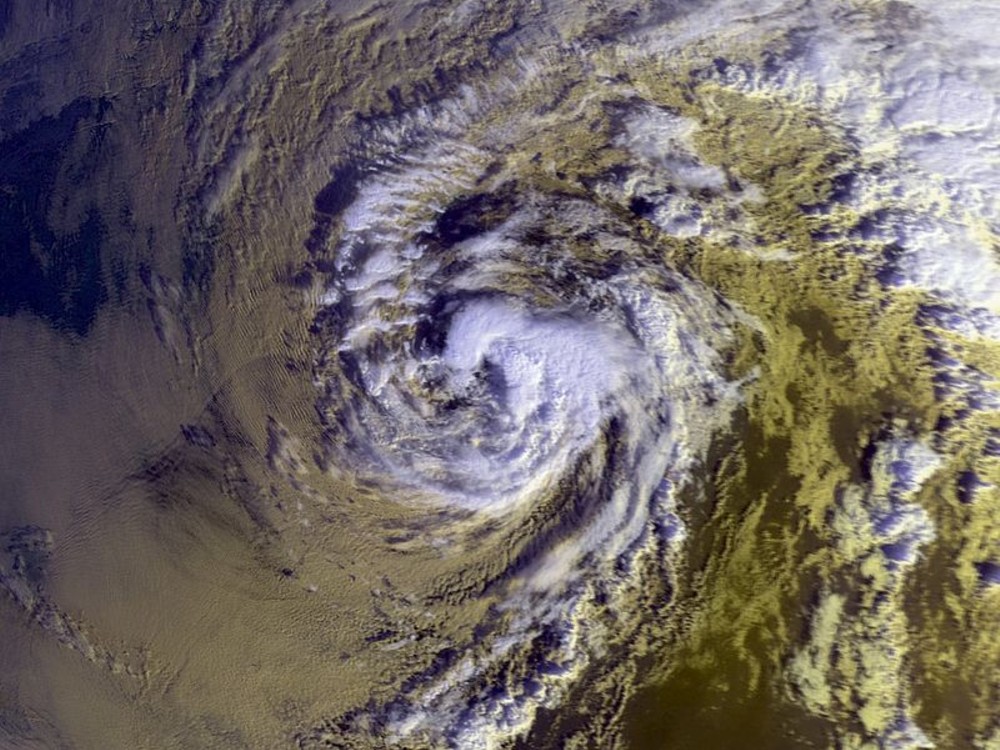

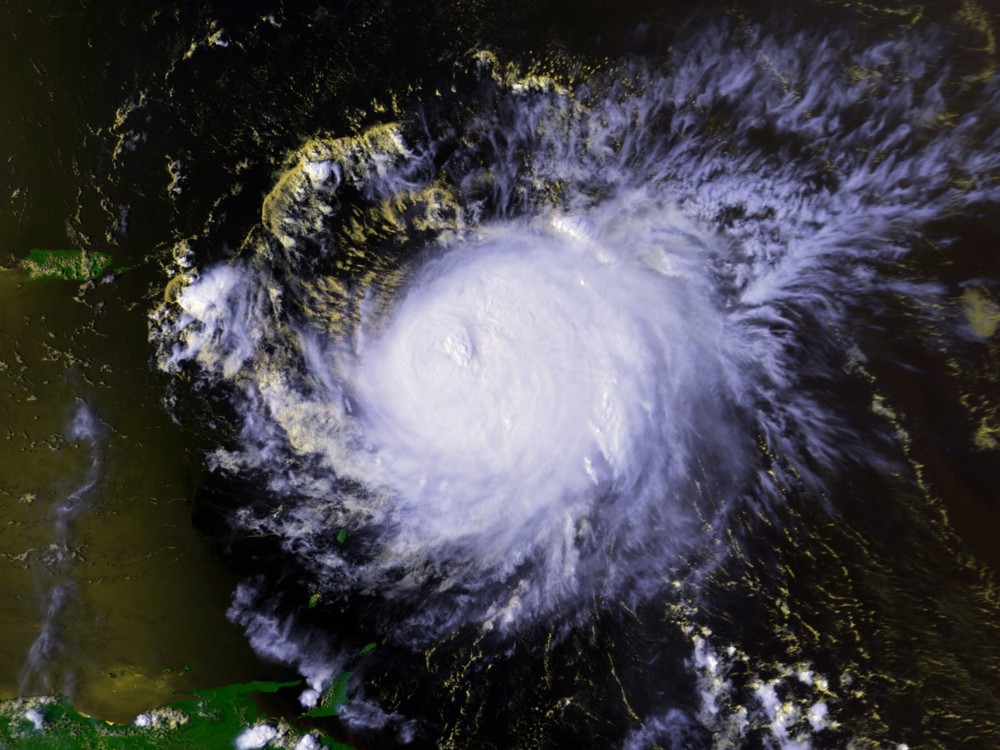

Los huracanes, considerados entre los fenómenos más destructivos de la Tierra, se originan en los océanos tropicales, donde las temperaturas del agua son lo suficientemente cálidas como para proporcionar la energía necesaria para su formación. El aire caliente y húmedo se eleva desde la superficie del océano, creando un área de baja presión que atrae más aire hacia el centro. Este ciclo continuo de calor y humedad es lo que alimenta al huracán, permitiéndole crecer y moverse a través del océano. La interacción con otros sistemas meteorológicos puede influir en su trayectoria y fuerza.

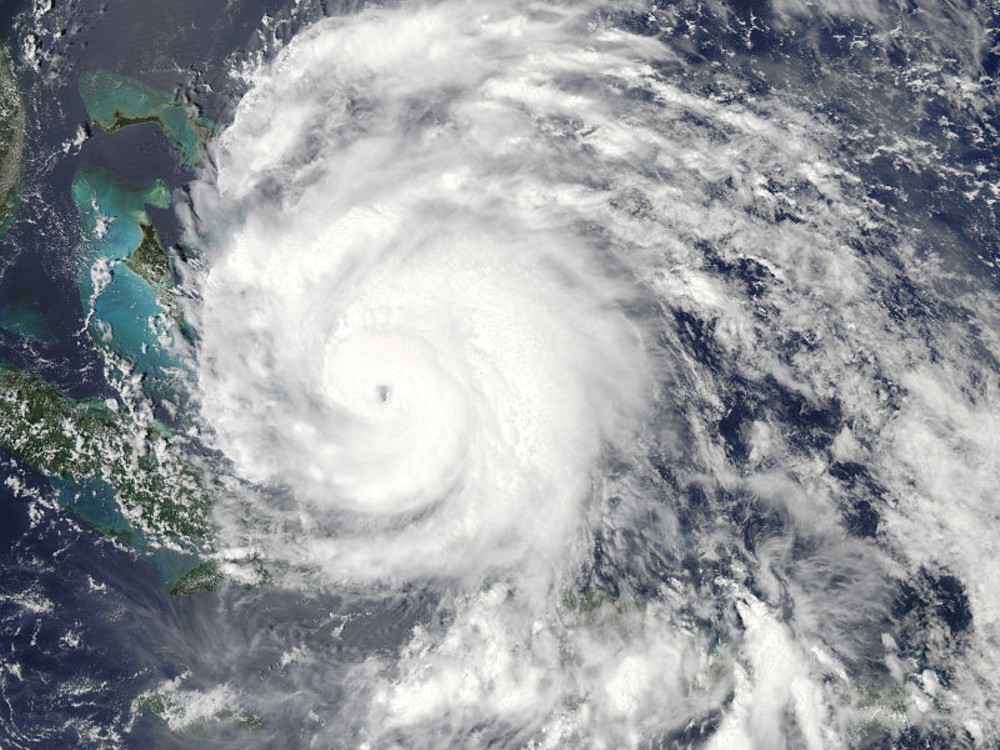

La estructura de un huracán es compleja, con bandas de lluvia que giran alrededor de un centro bien definido conocido como el ojo del huracán. Este núcleo central es una zona de relativa calma, rodeada por una pared de nubes densas y tormentosas donde se encuentran los vientos más fuertes. La intensidad de un huracán se mide principalmente por la velocidad de sus vientos, que puede alcanzar cifras impresionantes, superando incluso los 300 km/h en los huracanes más extremos.

Los huracanes suelen seguir trayectorias predecibles, moviéndose hacia el oeste debido a los vientos alisios y luego girando hacia el norte o noreste al interactuar con corrientes de aire más frías. Sin embargo, su comportamiento puede ser errático, y los meteorólogos emplean tecnología avanzada para monitorear y predecir su curso. El cambio climático está influyendo en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, haciendo que el estudio de los huracanes sea más relevante que nunca.

Diferencias entre huracanes, tifones y ciclones

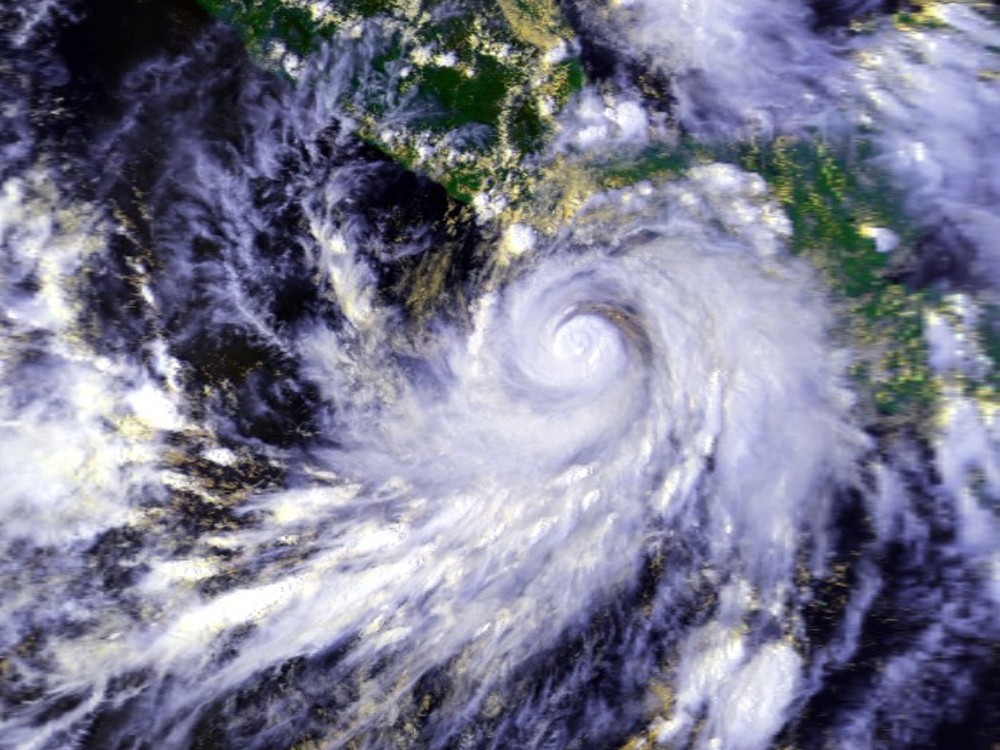

Aunque los términos huracán, tifón y ciclón se refieren al mismo fenómeno meteorológico, su uso varía según la región geográfica. Los huracanes se forman en el Atlántico Norte y el Pacífico oriental, mientras que los tifones se desarrollan en el noroeste del Pacífico. En el océano Índico y el suroeste del Pacífico, estas tormentas se denominan ciclones. A pesar de las diferencias en nomenclatura, todos estos sistemas comparten características similares y pueden ser igualmente destructivos.

La clasificación de estos fenómenos se basa en la velocidad del viento, utilizando la escala Saffir-Simpson para los huracanes y sistemas equivalentes para tifones y ciclones. Esta escala permite evaluar el potencial destructivo de la tormenta, ayudando a las autoridades a emitir alertas y preparativos adecuados. La terminología puede variar, pero el impacto de estas tormentas es universal, afectando a millones de personas en todo el mundo cada año.

Las diferencias regionales en la nomenclatura también reflejan variaciones en las condiciones climáticas locales que influyen en la formación y comportamiento de estos fenómenos. Por ejemplo, los tifones en el noroeste del Pacífico tienden a ser más intensos debido a las cálidas temperaturas del agua en esa región. Estas diferencias subrayan la importancia de un enfoque global en la comprensión y manejo de los ciclones tropicales.

La escala Saffir-Simpson: categorías de devastación

La escala Saffir-Simpson es una herramienta crucial para medir la intensidad de los huracanes, clasificándolos en cinco categorías basadas en la velocidad del viento sostenido. Esta clasificación ayuda a predecir el nivel de destrucción que puede causar un huracán al tocar tierra. Los huracanes de categoría 1, con vientos de 119 a 153 km/h, pueden causar daños menores, mientras que los de categoría 5, con vientos superiores a 252 km/h, son capaces de provocar devastación masiva.

Cada categoría de la escala Saffir-Simpson no solo considera la velocidad del viento, sino también la marejada ciclónica y el potencial de inundaciones. Estas características son cruciales para evaluar el impacto total de un huracán en áreas costeras y comunidades vulnerables. Las categorías más altas de la escala representan amenazas significativas para la vida y la propiedad, requiriendo evacuaciones y preparativos extensivos en las regiones afectadas.

La escala Saffir-Simpson es ampliamente utilizada por meteorólogos y agencias de emergencia para comunicar el peligro potencial de un huracán al público. La comprensión de esta escala permite a las comunidades prepararse adecuadamente y tomar decisiones informadas sobre evacuaciones y medidas de seguridad. A medida que el cambio climático afecta la intensidad de los huracanes, la precisión y comunicación de esta escala se vuelven aún más críticas.

El "ojo" del huracán: calma en la tormenta

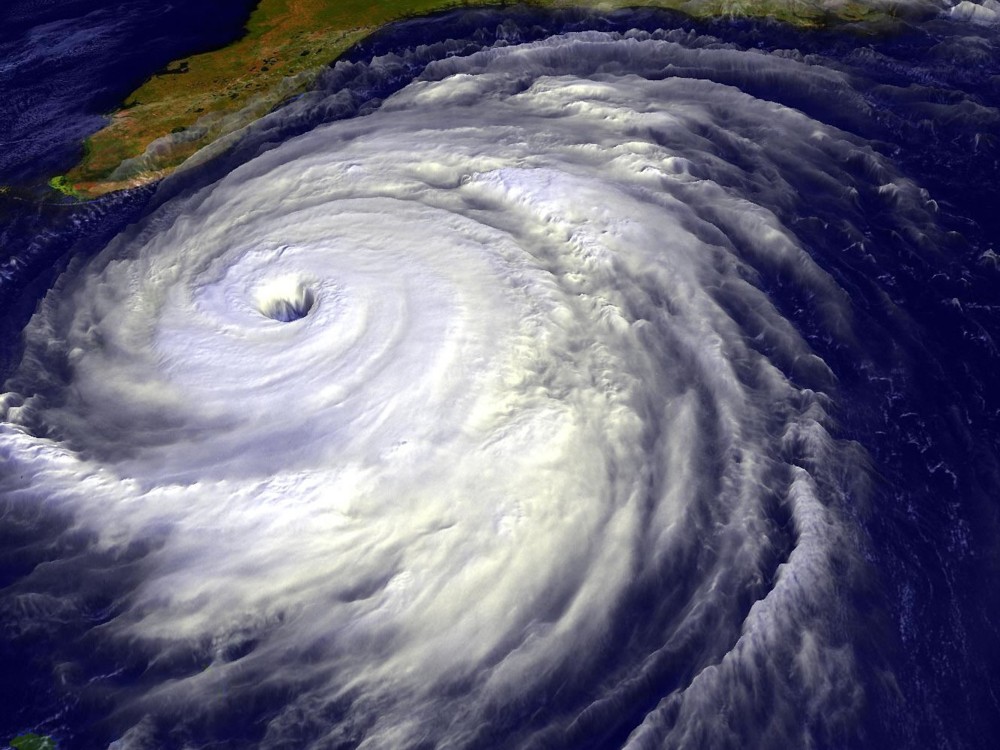

El ojo del huracán es una de las características más intrigantes de estos fenómenos naturales. Se trata de una zona de calma relativa en el centro de la tormenta, donde los vientos son ligeros y el cielo puede estar despejado o ligeramente nublado. Este contraste con las violentas condiciones que lo rodean es sorprendente y ha fascinado a científicos y meteorólogos durante décadas.

El tamaño del ojo puede variar considerablemente entre diferentes huracanes, desde unos pocos kilómetros hasta más de 50 kilómetros de diámetro. Su formación se debe a la rotación de los vientos alrededor del centro de baja presión, creando un efecto de centrifugado que despeja el área central. Aunque el ojo es un lugar de calma, la pared del ojo, que lo rodea, es donde se encuentran los vientos más intensos y las lluvias más fuertes.

La presencia del ojo es un indicador de la madurez y fuerza de un huracán. A medida que el huracán se intensifica, el ojo puede volverse más definido y simétrico. Sin embargo, no todos los huracanes desarrollan un ojo claro, especialmente en sus etapas iniciales. Comprender la dinámica del ojo y su evolución es fundamental para predecir el comportamiento de la tormenta y su impacto potencial.

Impacto de los huracanes: cifras de destrucción

Vientos destructivos y su capacidad devastadora

Los vientos huracanados son una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, capaces de causar daños significativos a la infraestructura, la vegetación y las vidas humanas. Con velocidades que pueden superar los 300 km/h en los huracanes más intensos, estos vientos tienen la capacidad de arrancar techos, volcar vehículos y derribar árboles. La fuerza del viento es un factor clave en la clasificación de los huracanes, y su impacto puede ser devastador en áreas densamente pobladas.

La capacidad destructiva de los vientos no se limita a la velocidad del viento en sí misma, sino que también se ve amplificada por los escombros que arrastran. Objetos sueltos pueden convertirse en proyectiles mortales, aumentando el riesgo de lesiones y daños materiales. Además, la combinación de vientos fuertes y lluvias intensas puede provocar deslizamientos de tierra e inundaciones, exacerbando el impacto del huracán.

La preparación y respuesta ante los vientos huracanados son esenciales para minimizar el daño y proteger vidas. Las comunidades en áreas propensas a huracanes deben contar con planes de evacuación y medidas de seguridad para protegerse de los efectos devastadores de estos vientos. La construcción de infraestructuras resistentes al viento y la implementación de sistemas de alerta temprana son pasos importantes para mitigar el impacto de los huracanes.

Áreas afectadas: del Caribe a América Central

Los huracanes tienen un impacto significativo en una amplia variedad de regiones, desde el Caribe hasta América Central y la costa este de Estados Unidos. Estas áreas son particularmente vulnerables debido a su proximidad a los océanos cálidos donde se forman los huracanes. Las islas del Caribe, en particular, a menudo enfrentan el embate directo de estas tormentas, sufriendo daños a sus infraestructuras y economías dependientes del turismo.

En América Central, los huracanes pueden causar inundaciones devastadoras y deslizamientos de tierra, afectando a comunidades rurales y urbanas por igual. La geografía montañosa de la región puede intensificar los efectos de las lluvias torrenciales, provocando desastres naturales que ponen en riesgo vidas y medios de subsistencia. La capacidad de recuperación de estas áreas depende en gran medida de la preparación y respuesta ante desastres.

La costa este de Estados Unidos es otra región frecuentemente afectada por huracanes, con tormentas que pueden causar daños significativos desde Florida hasta Nueva Inglaterra. Las ciudades costeras y las comunidades a lo largo de esta franja deben estar preparadas para enfrentar la amenaza de inundaciones y vientos fuertes. La colaboración entre agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad es crucial para mitigar el impacto de los huracanes en estas áreas vulnerables.

Los huracanes más devastadores de la historia

Huracán Hugo (1989): más de 50 muertes

El huracán Hugo es recordado como uno de los huracanes más devastadores que han azotado el Atlántico. Alcanzando la categoría 5, Hugo golpeó con fuerza el Caribe y la costa este de Estados Unidos en 1989. Con vientos que superaron los 260 km/h, el huracán causó más de 50 muertes y dejó un rastro de destrucción a su paso, con daños materiales valorados en miles de millones de dólares. La devastación fue especialmente severa en Puerto Rico y Carolina del Sur.

El impacto de Hugo fue exacerbado por la falta de preparación adecuada en algunas áreas afectadas. Las infraestructuras no estaban diseñadas para resistir vientos de tal magnitud, lo que resultó en la destrucción de viviendas, edificios y redes eléctricas. La respuesta de emergencia se vio desbordada por la magnitud del desastre, subrayando la necesidad de mejorar los sistemas de alerta y preparación ante huracanes.

A pesar de su devastación, el huracán Hugo también sirvió como una llamada de atención para fortalecer las medidas de preparación y respuesta ante desastres. Las lecciones aprendidas de Hugo han influido en el desarrollo de políticas y prácticas para mejorar la resiliencia de las comunidades frente a futuros huracanes. La importancia de la planificación y la cooperación internacional en la gestión de desastres se hizo evidente a raíz de este evento.

Huracán Gordon (1994): más de 1.000 muertes

El huracán Gordon, aunque clasificado como un huracán de categoría 1, tuvo un impacto desproporcionadamente devastador en Haití en 1994. Las intensas lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que resultaron en más de 1.000 muertes, convirtiendo a Gordon en uno de los huracanes más mortíferos de la década. La vulnerabilidad de Haití a los desastres naturales se vio exacerbada por la falta de infraestructura y preparación adecuada.

El huracán Gordon destacó la importancia de la preparación y la capacidad de respuesta en regiones propensas a huracanes. La falta de sistemas de alerta temprana y medidas de evacuación contribuyó a la elevada cifra de víctimas. Las lecciones aprendidas de Gordon han impulsado esfuerzos para mejorar la resiliencia de las comunidades en Haití y otras áreas vulnerables a través de la educación, la planificación y la infraestructura mejorada.

Además de su impacto humanitario, el huracán Gordon también tuvo consecuencias económicas significativas, afectando la agricultura y los medios de subsistencia en Haití. La recuperación de la tormenta fue un proceso prolongado y desafiante, subrayando la importancia de la cooperación internacional y el apoyo para ayudar a las comunidades afectadas a reconstruir y recuperarse de desastres naturales.

Huracán Mitch (1998): más de 18.000 muertes

El huracán Mitch es uno de los huracanes más mortíferos registrados en la historia moderna, causando más de 18.000 muertes en América Central en 1998. Con vientos que alcanzaron los 290 km/h, Mitch devastó Honduras, Nicaragua y otros países de la región. Las intensas lluvias provocaron inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra, destruyendo comunidades enteras y dejando a millones de personas sin hogar.

La magnitud de la destrucción causada por el huracán Mitch fue exacerbada por la pobreza y la falta de infraestructura en las áreas afectadas. La respuesta internacional fue masiva, con países y organizaciones de todo el mundo brindando asistencia humanitaria y apoyo para la recuperación. Mitch subrayó la necesidad de una mejor preparación y planificación para enfrentar huracanes de gran magnitud en regiones vulnerables.

El legado del huracán Mitch ha tenido un impacto duradero en la gestión de desastres en América Central. Las lecciones aprendidas de este desastre han llevado a mejoras en la infraestructura, la implementación de sistemas de alerta temprana y la educación sobre la preparación para desastres. La experiencia de Mitch ha demostrado la importancia de la cooperación regional y global para enfrentar los desafíos planteados por los huracanes devastadores.

Huracán Katrina (2005): más de 1.830 muertes

El huracán Katrina es ampliamente reconocido como uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de Estados Unidos. En 2005, Katrina alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en Luisiana, causando más de 1.830 muertes y dejando una estela de destrucción en Nueva Orleans y otras áreas del Golfo de México. La tormenta provocó la ruptura de diques, inundando gran parte de la ciudad y desplazando a miles de personas.

El impacto de Katrina fue amplificado por la falta de preparación y respuesta inadecuada por parte de las autoridades locales y federales. La crisis humanitaria resultante expuso deficiencias en la planificación de desastres y la infraestructura de protección contra inundaciones. La respuesta al huracán Katrina ha sido objeto de críticas y análisis, llevando a reformas significativas en la gestión de emergencias en Estados Unidos.

A pesar de la devastación, el huracán Katrina también impulsó mejoras en la resiliencia y la preparación para desastres en el país. Las inversiones en infraestructuras más resistentes, la implementación de mejores sistemas de alerta y la educación sobre la preparación para huracanes han sido algunas de las respuestas a las lecciones aprendidas de Katrina. Este evento sigue siendo un recordatorio de la importancia de estar preparados para enfrentar huracanes de gran magnitud.

Huracán Irma (2017): impacto y consecuencias

El huracán Irma, uno de los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico, afectó gravemente al Caribe y el sureste de Estados Unidos en 2017. Con vientos sostenidos de hasta 300 km/h, Irma causó destrucción masiva en islas como Barbuda, San Martín y Puerto Rico, antes de llegar a Florida. La tormenta dejó un saldo de millones de dólares en daños y cientos de miles de personas desplazadas.

El impacto de Irma fue amplificado por su trayectoria prolongada y la intensidad de sus vientos. Las islas del Caribe sufrieron daños catastróficos en sus infraestructuras, lo que dificultó los esfuerzos de recuperación. En Florida, la preparación y evacuación masiva ayudaron a mitigar el impacto humano, pero los daños materiales fueron extensos, afectando a hogares, negocios y servicios públicos.

El huracán Irma subrayó la importancia de la preparación y la colaboración internacional en la respuesta a desastres naturales. Las lecciones aprendidas de Irma han llevado a mejoras en los sistemas de alerta, la planificación de evacuaciones y la infraestructura resistente a huracanes. La experiencia de Irma ha reforzado la necesidad de una acción coordinada para enfrentar los desafíos que plantean los huracanes devastadores.

Monitoreo y prevención: el papel de la NOAA

Satélites y tecnología en la predicción de huracanes

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) desempeña un papel crucial en el monitoreo y la predicción de huracanes, utilizando tecnología avanzada para rastrear estos fenómenos en tiempo real. Los satélites GOES son una herramienta vital en este proceso, proporcionando imágenes detalladas y datos meteorológicos que permiten a los científicos analizar la formación y trayectoria de los huracanes desde el espacio.

La tecnología satelital ha revolucionado la capacidad de predecir la evolución de los huracanes, mejorando la precisión de las alertas y los pronósticos. Los datos recopilados por los satélites se utilizan para modelar el comportamiento de las tormentas, permitiendo a los meteorólogos anticipar cambios en su intensidad y dirección. Esta información es crucial para emitir advertencias oportunas y coordinar esfuerzos de evacuación en áreas amenazadas.

El uso de satélites y otras tecnologías avanzadas también ha permitido a la NOAA estudiar los efectos del cambio climático en los huracanes. La recopilación de datos a largo plazo ayuda a identificar tendencias y patrones que pueden influir en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos en el futuro. La inversión continua en tecnología es esencial para mejorar la capacidad de respuesta ante huracanes y proteger vidas y propiedades.

Importancia de sistemas de alerta y preparación

Los sistemas de alerta temprana son fundamentales para reducir el impacto de los huracanes en las comunidades vulnerables. La capacidad de predecir la llegada de un huracán y comunicar esta información de manera efectiva permite a las personas tomar medidas para protegerse a sí mismas y a sus propiedades. Las alertas oportunas pueden salvar vidas al facilitar evacuaciones seguras y la implementación de medidas de emergencia.

La preparación es igualmente crucial para minimizar los daños causados por los huracanes. Las comunidades deben contar con planes de emergencia bien desarrollados que incluyan rutas de evacuación, refugios y suministros de emergencia. La educación pública sobre la preparación para huracanes es esencial para garantizar que las personas comprendan los riesgos y las acciones necesarias para mantenerse seguras.

La colaboración entre agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad es vital para el éxito de los sistemas de alerta y preparación. La cooperación internacional también desempeña un papel importante, especialmente en regiones donde los recursos pueden ser limitados. La inversión en infraestructura resistente a huracanes y la mejora de los sistemas de alerta son pasos críticos para aumentar la resiliencia ante estos fenómenos naturales.

Lecciones aprendidas de los peores huracanes

Mejoras en infraestructuras y planes de emergencia

Las experiencias de los huracanes más devastadores han impulsado mejoras significativas en las infraestructuras y los planes de emergencia. La construcción de edificios y redes de servicios públicos más resistentes al viento y las inundaciones es una prioridad en áreas propensas a huracanes. Estas mejoras no solo protegen vidas y propiedades, sino que también reducen el costo económico de los desastres.

Los planes de emergencia han evolucionado para incluir estrategias más efectivas de evacuación y respuesta. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones es esencial para garantizar una respuesta rápida y eficiente. Las simulaciones y ejercicios de preparación ayudan a identificar áreas de mejora y asegurar que las comunidades estén listas para enfrentar un huracán.

La inversión en tecnología y la educación pública también son componentes clave de los planes de emergencia mejorados. La capacidad de monitorear y predecir huracanes con mayor precisión permite a las autoridades emitir alertas más precisas y oportunas. La educación sobre la preparación para huracanes ayuda a las personas a comprender los riesgos y las acciones necesarias para protegerse a sí mismas y a sus familias.

El futuro de la investigación sobre huracanes

La investigación sobre huracanes continúa siendo una prioridad para los científicos y meteorólogos que buscan comprender mejor estos fenómenos y mitigar su impacto. El cambio climático está influyendo en la frecuencia e intensidad de los huracanes, lo que hace que la investigación sea aún más relevante. Los estudios sobre patrones climáticos, la temperatura del océano y la dinámica atmosférica son áreas clave de enfoque.

La tecnología desempeña un papel crucial en el avance de la investigación sobre huracanes. El uso de satélites, drones y modelos computacionales avanzados permite a los científicos recopilar datos más precisos y desarrollar predicciones más fiables. La colaboración internacional también es fundamental, ya que los huracanes son un fenómeno global que afecta a muchas naciones.

La investigación sobre huracanes no solo busca mejorar la predicción y respuesta, sino también aumentar la resiliencia de las comunidades y reducir el impacto económico de estos desastres. La inversión en ciencia y tecnología es esencial para enfrentar los desafíos futuros y proteger a las generaciones venideras de los huracanes devastadores.

Referencias:

- National Hurricane Center. (2020). The Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. NOAA.

- Emanuel, K. (2005). Increasing Destructiveness of Tropical Cyclones over the Past 30 Years. Nature, 436(7051), 686-688.

- Pielke Jr., R. A., et al. (2008). Normalized Hurricane Damage in the United States: 1900–2005. Natural Hazards Review, 9(1), 29-42.

- Knutson, T. R., et al. (2010). Tropical Cyclones and Climate Change. Nature Geoscience, 3(3), 157-163.

- Pasch, R. J., et al. (2006). Preliminary Report: Hurricane Katrina. NOAA/National Hurricane Center.

- Anthes, R. A. (2003). Improving Hurricane Forecasting with GPS Dropsonde Observations from the Global Hawk Unmanned Aircraft System. Bulletin of the American Meteorological Society, 84(7), 911-918.