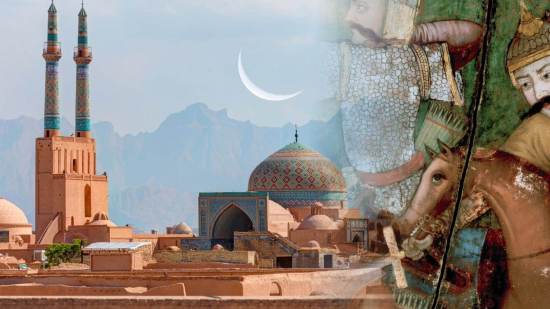

Es un episodio poco conocido de la colonización de Australia que una reciente investigación ha sacado a la luz. Durante la segunda mitad del siglo XIX, cientos de hombres musulmanes provenientes del oeste de la India británica, Afganistán y Baluchistán emigraron a Australia para trabajar en la incipiente industria del transporte camallero. Estos inmigrantes, conocidos popularmente en Australia como “afganos” —aunque en su mayoría no lo fuesen—, desempeñaron un papel clave las expediciones del territorio, el dessarrollo de las redes ferroviarias, la minería y el suministro de bienes a zonas remotas. Ahora, un estudio arqueológico pionero firmado por Roger Bateman analiza más de 170 tumbas dispersas por el país para reconstruir sus vidas, su religiosidad y la manera en que afrontaron la muerte lejos de su tierra natal.

Las tumbas como única huella material de una población nómada

Debido a su estilo de vida itinerante y a las limitaciones impuestas por el racismo institucional y social, las comunidades de camelleros musulmanes apenas dejaron estructuras permanentes, como casas o edificios religiosos, en el paisaje australiano. Sin embargo, sus enterramientos han resistido el paso del tiempo. En ausencia de mezquitas, viviendas u otros vestigios arquitectónicos, las tumbas se han convertido en los testimonios arqueológicos más fiables de su presencia en la isla oceánica.

Sus sepulturas presentan una gran riqueza tipológica, desde sencillos túmulos de tierra sin inscripción alguna hasta complejas estructuras con epitafios trilingües. Tales inhumaciones, por su número y variabilidad, han permitido tanto identificar la fe religiosa de sus ocupantes commo reconstruir aspectos clave de su vida social, espiritual y cultural.

Del corazón de Asia al outback australiano: continuidad y adaptación religiosa

El islam prescribe un conjunto de reglas funerarias que los camelleros intentaron seguir, incluso en condiciones extremas. Por ello, la mayoría de las tumbas estudiadas respetan la orientación hacia la qibla, es decir, la dirección de La Meca, además de presentar túmulos bajos de tierra cubiertos con guijarros, sin ataúd ni lápidas ostentosas.

Con todo, la investigación también ha identificado casos llamativos en los que los enterramientos se desviaron hasta 75° respecto al eje de orientación correcto, sobre todo en los cementerios de Broken Hill y Afghan Hut. Aunque algunos autores han atribuido estos errores a la ignorancia o a la intervención de enterradores cristianos poco familiarizados con las costumbres musulmanes, el estudio de Bateman propone una hipótesis más compleja. El autor sugiere que estas prácticas funerarias heterodoxas podrían asociarse a algunas minorías islámicas, como los ismaelitas del Asia Central.

Una diversidad religiosa más amplia de lo que se pensaba

Contrariamente a la idea de que todos los musulmanes inmigrantes eran suníes, las inscripciones funerarias revelan una notable diversidad doctrinal entre los camelleros. Algunas tumbas, por ejemplo, están asociadas a miembros de la secta Ahmadiyya, muy controvertida en el islam ortodoxo. Otras incluyen versos en persa darí o menciones críticas a los “adoradores del fuego”, lo que podría responder a polémicas presentes entre distintas facciones del islam o incluso el rechazo a las influencias zoroástricas o sincréticas.

Uno de los casos más reveladores lo proporciona el poeta Mohamad Ally, enterrado en la ciudad de Sir Samuel en 1904. Su epitafio en lengua darí declara:

“No soy ni cristiano, ni judío, ni adorador del fuego, ni brahmán. (…) Mi tumba seguirá diciendo a los transeúntes: venid y recitad la Fatiha, soy el lugar de descanso de un musulmán”. Este tipo de textos constituye, según el autor del estudio, la expresión más personal y elocuente de la fe islámica en el contexto colonial australiano.

Tumbas sin nombre, tumbas con manifiestos

La mayoría de las sepulturas analizadas por Bateman, sin embarho, carece de inscripción. Son túmulos anónimos, orientados al noreste, sin lápida ni ornamentos, pero con evidencias islámicas claras en su diseño. En contraste, algunas tumbas incluyen epitafios muy detallados, con el nombre del difunto, la fecha del fallecimiento y alguna opinión ideológica.

La lápida del imán Haji Mullah Mehrban, enterrado en Coolgardie en 1897, por ejemplo, lo define como “sumo sacerdote de la comunidad musulmana en Australia, residente en Australia del Sur durante más de 30 años”. Por su parte, la tumba del comerciante Tagh Mahomed, quien fue asesinado por otro musulmán en la mezquita local, registra lo siguiente: “Murió a manos de un asesino en Coolgardie. Su fin fue en paz”.

Musulmanes enterrados junto a cristianos (y viceversa)

En muchos cementerios compartidos, los musulmanes eligieron para sus tumbas el extremo noroeste, el más próximo a La Meca desde Australia. En algunos casos, sin embargo, los enterramientos se dispusieron entre tumbas cristianas o incluso muestran elementos híbridos.

Un ejemplo singular lo constituye una tumba orientada hacia la qibla pero coronada con una cruz cristiana. Se estima que pudo pertenecer a una mujer australiana o indígena casada con un camellero musulmán. Estos casos ilustran la convivencia religiosa y los vínculos afectivos que pudieron forjarse entre culturas aparentemente dispares.

El idioma de los epitafios revela un doble destinatario

Aunque el persa darí y el árabe están presentes en muchas lápidas, el idioma más habitual en los epitafios fue el inglés, incluso en aquellas tumbas que incluyen referencias coránicas. Esto sugiere que los mensajes funerarios también estaban pensados para interepelar a una audiencia no musulmana, quizás como una forma de integración social o de reivindicación cultural frente a una sociedad hostil.

Resulta significativo que, a pesar del racismo al que se enfrentaron estos trabajadores, el islam no fue objeto de rechazo explícito por parte de la sociedad australiana. En algunos entierros, incluso se documenta la presencia de hombres y mujeres cristianos rindiendo homenaje a los difuntos musulmanes.

La recuperación contemporánea de una memoria enterrada

Desde la década de 1990, organizaciones como Outback Graves Markers han llevado a cabo campañas de señalización y dignificación de estas tumbas olvidadas, muchas de las cuales se emplazan en zonas aisladas. Uno de los ejemplos más emotivos lo protagoniza Lila Shah, hija de un vendedor ambulante musulmán, muerta a los tres años en 1916. En 1993, su tumba se convirtió en símbolo de todos los niños sin nombre enterrados en la Australia colonial.

Tumbas que hablan

La investigación arqueológica de los enterramientos de los camelleros musulmanes en Australia revela una historia inédita de movilidad, fe y adaptación. Algunas sepulturas anónimas evocan la urgencia de un entierro digno en tierra extraña. Otras transmiten orgullo, valores culturales o esperanza. Todas ellas, en su conjunto, construyen un archivo material que recupera del olvido a quienes transitaron los desiertos australianos.

Referencias

- Bateman, Roger. 2024. "Islamic life and death in Australia, after 1890: The archaeology of cameleer burials". Australian Archaeology 91.1: 47-64. DOI: https://doi.org/10.1080/03122417.2024.2416737