A comienzos de 1986, la sonda Voyager 2, lanzada al espacio unos días antes que su gemela, la Voyager 1, se acercaba al lejano planeta Urano, mostrándonos un desconocido mundo azulado cuyos secretos apenas comenzábamos a entrever. Paradójicamente, ambas naves comenzaron a separarse tras el sobrevuelo de Júpiter y mientras una se convertiría en el primer ingenio humano en explorar el medio interestelar, la otra sería la primera y última nave hasta la fecha en visitar los lejanos gigantes helados Urano y Neptuno.

Galileo lo confundió

El halo de misterio de estos planetas se remonta a su propio descubrimiento ambos pertenecen a la era telescópica de la astronomía y fueron los últimos planetas en añadirse a nuestro listado del Sistema Solar, si exceptuamos la entrada y salida del aún más distante Plutón. Urano es, de hecho, visible a simple vista bajo condiciones óptimas. Sin embargo, su lento desplazamiento con respecto a las estrellas, en contraste con los amplios movimientos de otros planetas más cercanos a nosotros, hicieron que pasara desapercibido como una débil estrella de la constelación de Tauro hasta finales del siglo XVIII.

Neptuno, aún más lejano y débil, hubo de esperar varias décadas más para ser presentado en sociedad. Después de haber pasado inadvertidamente por el telescopio del mismísimo Galileo Galilei, quien lo confundió con una humilde estrella mientras observaba las lunas de Júpiter, tuvo que ser un razonamiento matemático basado en las extrañas oscilaciones de la órbita de Urano el que nos condujera a su observación y detección. Ambos planetas llevan tan poco tiempo en nuestros registros que Urano no ha tenido tiempo aún de completar tres vueltas alrededor del Sol, mientras que Neptuno apenas ha comenzado la segunda.

Tan lejanos, débiles y elusivos eran estos dos planetas, que la expectación levantada por la visita que la sonda Voyager iba a realizar era máxima. Aunque para la opinión pública la inmensa presencia de Júpiter con su activa atmósfera y la majestuosidad del sistema de anillos de Saturno se llevaran la mayor parte de la atención, la comunidad científica de finales del siglo XX era plenamente consciente de que la oportunidad de acercarse a unos pocos miles de kilómetros de Urano y Neptuno iba a ser única e irrepetible, al menos durante un largo período de tiempo.

Al hito de visitar Urano se unió tres años después el sobrevuelo de Neptuno. Y después, nada. Solo la mejora paulatina de las técnicas de observación, los mayores y más sensibles telescopios, y el salto al espacio de nuestros observatorios nos han ido permitiendo completar nuestra visión de estos fascinantes astros, dejando a su paso muchos más interrogantes que respuestas.

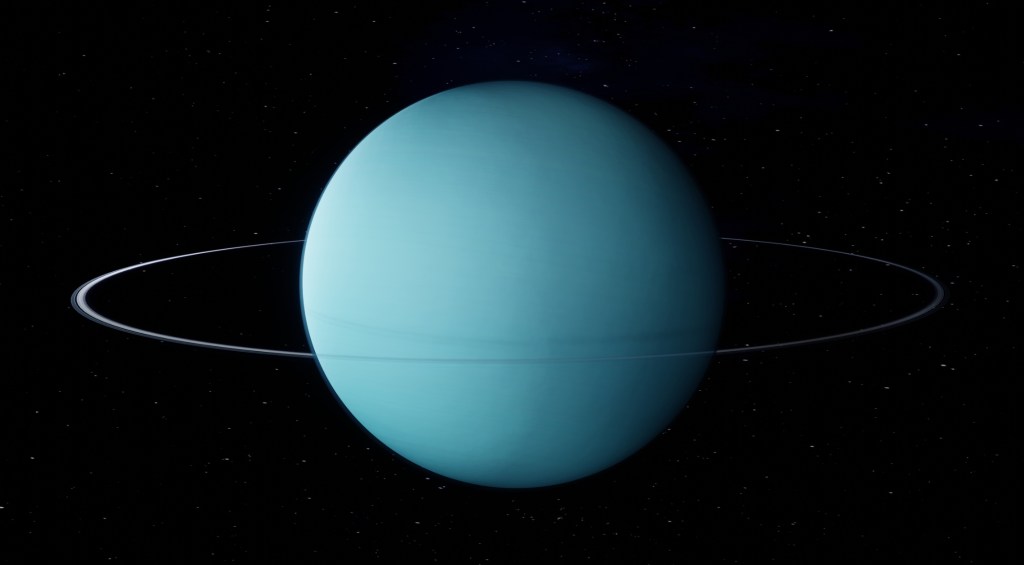

Una visita tan breve es además, por fuerza, incompleta. Hoy en día sabemos que la visión de unos planetas en general tranquilos y con escasa actividad atmosférica se debió en parte a la estación concreta del año en que fueron visitados. Si esto es importante para Neptuno, con una inclinación del eje no muy distinta a la de nuestro planeta, se vuelve fundamental para Urano, que posee una inusual inclinación de unos 90º. Esto significa que si pudiéramos proyectar una película acelerada de los movimientos orbitales, nos parecería ver a Urano rodando sobre su propia órbita.

Otra consecuencia de esta extraña inclinación es que los lugares que reciben mayor radiación solar no son, como en la mayoría de planetas, las latitudes ecuatoriales, sino las polares. Dado que la Voyager 2 ofreció una visión limitada a un hemisferio y durante un brevísimo intervalo respecto a la duración de su año, resulta sencillo entender por qué los datos que nos proporcionaron fueron al mismo tiempo fundamentales e insuficientes.

Gigantes y helados

Dentro de la clasificación del Sistema Solar, Urano y Neptuno suelen presentarse dentro de una subcategoría especial: la de gigantes helados: son similares a Júpiter y Saturno en su composición, eminentemente gaseosa, pero diferentes por su menor tamaño y abundancia de elementos volátiles condensados, que solemos denominar “hielos”. Probablemente, ambos disponen de un núcleo rocoso pero siguen siendo, en su inmensa mayoría, hidrógeno y helio. Al igual que los gigantes gaseosos, poseen diversas capas de nubes, coronadas por nubes de hielo de metano, un sistema de anillos y una cohorte de satélites de muy diversos orígenes, pero en general también con una gran proporción de hielos de agua y dióxido de carbono.

Urano no tiene energía

Esta peculiar órbita de Urano es solo el primero de los muchos interrogantes que se abren sobre este planeta. ¿Cómo adquirió semejante inclinación? Los modelos de formación planetaria favorecen en general ejes de rotación muy poco inclinados y la presencia de casos anómalos como este sugieren colisiones cataclísmicas en un pasado remoto que alteraron el comportamiento del planeta. Sin embargo, la lista de rarezas de Urano no acaba ahí. El resto de planetas gigantes disponen de una importante fuente de energía interna que compite en magnitud con la energía que reciben del Sol. Esta energía proviene del calor generado durante la contracción del material que los formó. Urano, sin embargo, carece de ella, al menos con la precisión con la que Voyager 2 pudo realizar sus medidas. Esta carencia de energía podría explicar por qué el planeta es más frío de lo que le corresponde por su distancia al Sol, en contraste con Neptuno, que es algo más caliente de lo que debería.

También llama la atención la geometría del campo magnético de Urano, desplazado con respecto al centro del planeta e inclinado a su vez en un ángulo muy diferente del eje de rotación. ¿Son todo ello muestras de un pasado complicado, de eventos cataclísmicos que nos dejaron un Urano muy diferente del que tal vez pudo haber sido? Es posible, pero para responder a esta pregunta necesitaríamos conocer con detalle su estructura interna, algo que quedó muy lejos de las capacidades de la Voyager y más aún de nuestros telescopios en tierra.

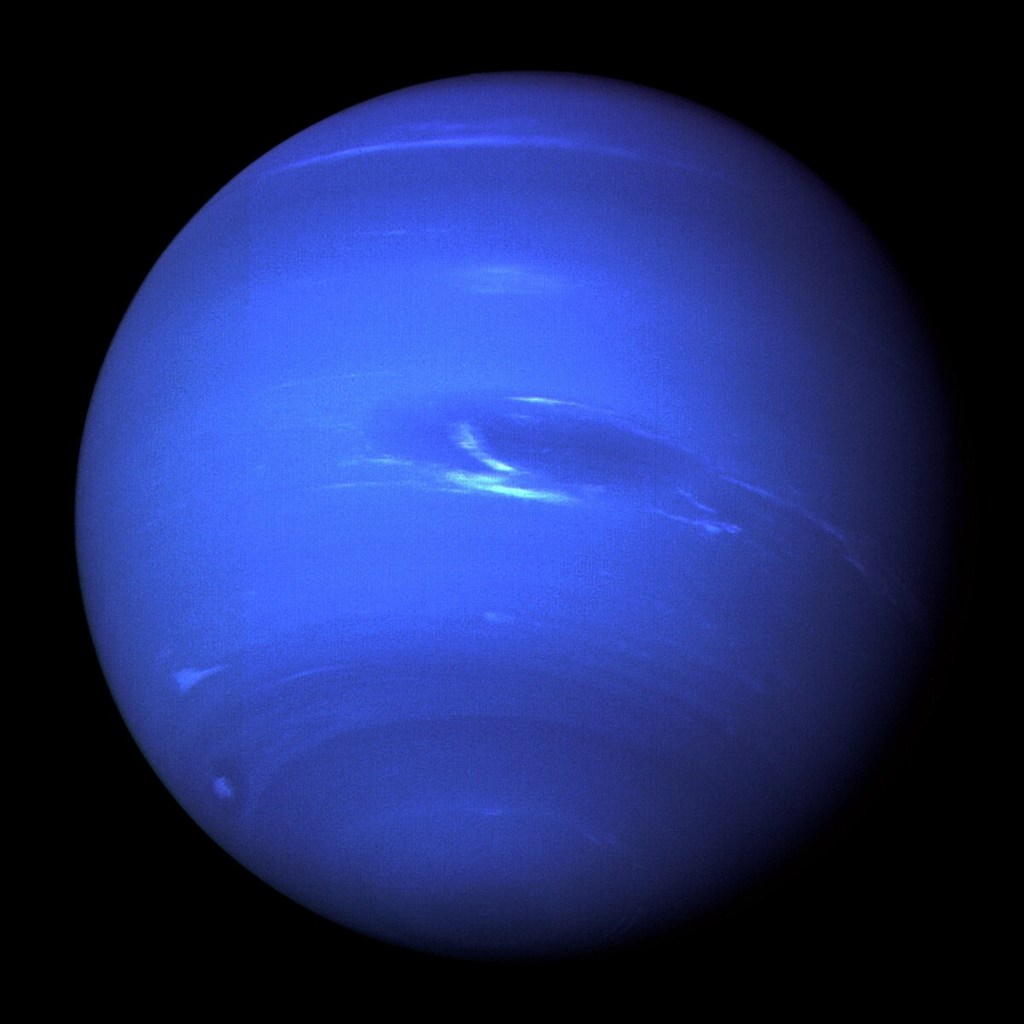

No debemos pensar que, frente al excéntrico Urano, se sitúa un planeta Neptuno siempre formal y tranquilo. En muchos aspectos es tan peculiar como su hermano, dado que también su campo magnético está desalineado e inclinado de una forma que no solemos ver en otros planetas del Sistema Solar. Parece que el comportamiento de la magnetosfera es muy diferente, en ambos casos, de lo que sucede en otros cuerpos como Júpiter o Saturno, o incluso en nuestro propio planeta. Dado que el campo magnético determina la forma en la que los planetas se relacionan con la poderosa influencia del viento solar, y viendo la similitud entre los gigantes helados y muchos planetas más allá de nuestro sistema, estas diferencias están lejos de ser anecdóticas y podrían tener una profunda influencia en la habitabilidad de otros mundos y sus lunas.

Vientos muchos más intensos

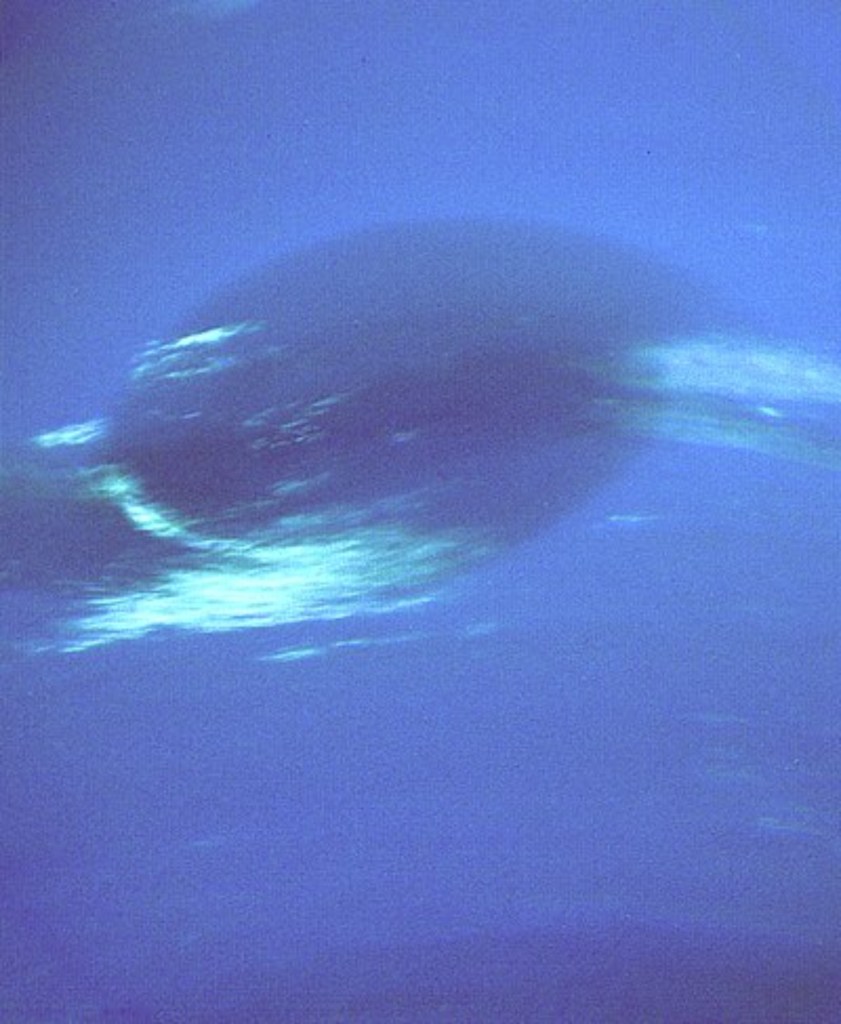

La atmósfera de Neptuno es mucho más activa que la de Urano. Esta actividad se manifiesta principalmente por la presencia de numerosas nubes brillantes que son debidas a la condensación del metano en pequeños cristales de hielo. Estas estructuras se forman probablemente mediante violentos movimientos verticales de aire, que en nuestro planeta identificaríamos con tormentas, y aparecen y desaparecen en intervalos de tiempo muy cortos. Además, el sobrevuelo de Neptuno mostró lo que parecía ser una contrapartida de la gran mancha roja de Júpiter, que fue bautizada como la Gran Mancha Oscura. Esta estructura meteorológica de un tamaño similar al de nuestro planeta desapareció cuando años después conseguimos apuntar a Neptuno con el Telescopio Espacial Hubble. Aunque otras formaciones similares han ido apareciendo y desapareciendo desde entonces, ninguna de ellas ha alcanzado las enormes dimensiones de la que vimos con la sonda espacial. Por si todo esto no fuera suficiente, los vientos en este planeta son también mucho más intensos que en su hermano Urano, llegando casi a ser supersónicos.

Todas estas piezas del puzzle que estamos desplegando sobre la mesa están sin duda interconectadas: más energía interna, más actividad atmosférica, vientos más potentes. Sin embargo, aún no hemos podido clarificar la parte fundamental del esquema que conecta el balance de energía con la dinámica atmosférica y, una vez más, precisaríamos de medidas que solo podremos conseguir desde un orbitador.

Formación fuera del sistema solar

Hoy en día comprendemos los planetas gigantes como un sistema interconectado que mezcla el interior, los campos magnéticos y la atmósfera visible con los satélites y los sistemas de anillos. Esto es algo que ha quedado de manifiesto a través de las investigaciones de la sonda Cassini después de su largo y fructífero estudio de Saturno. Sin duda, lo mismo sucede en los gigantes helados. Parece muy probable que, a la vista de la proporción de hielos en su composición, ninguno de estos planetas se formara en el mismo lugar del Sistema Solar en el que los encontramos en la actualidad. Es probable que Urano y Neptuno se formaran bastante más lejos del Sol y que la sucesiva migración de Júpiter y Saturno hizo que terminaran adquiriendo las órbitas que conocemos. Este es un misterio que podremos desvelar investigando la proporción de algunos elementos químicos que marcan la posición original en la que se encontraban los protoplanetas dentro de la nebulosa original, como un código de barras oculto.

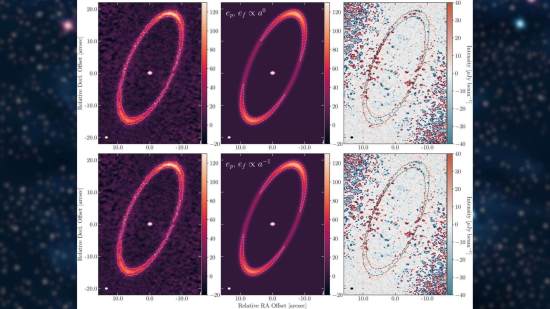

Los dos planetas muestran también un sistema de anillos: el de Urano lo conocemos desde prácticamente su descubrimiento y el de Neptuno, mucho más discreto, requirió confirmación durante el sobrevuelo de la Voyager 2. Ambos sistemas de anillos son extraños en algún sentido: mientras que los de Urano son muy finos, lo que se ha interpretado como un indicativo de su edad avanzada, los de Neptuno son inconexos; nada que ver en cualquier caso con el superdesarrollado sistema de anillos de Saturno. La razón por la cual los anillos adquieren una forma u otra es también un buen indicador de la evolución del sistema planetario, requiriendo muchas veces la presencia de satélites interrelacionados con ellos, que participan en su creación y mantenimiento, afectando a sus órbitas pero también a su tamaño y composición. A menudo estos satélites reciben el nombre de lunas pastoras puesto que parecen acompañar a los anillos en sus órbitas alrededor del planeta.

Precisamente, los satélites de estos planetas constituyen un ecosistema tan variado y complejo que resulta muy complicado destacar unos pocos de entre las varias decenas que poseen. Quizá el caso de Tritón, el mayor satélite de Neptuno, es el único que despunta claramente sobre todos los demás. El sobrevuelo de la Voyager 2 mostró la primera prueba de criovolcanismo en una luna compuesta en una tercera parte de agua. A las bajas temperaturas a las que se encuentra esta molécula juega el papel del magma terrestre y puede producir emisiones muy potentes de gases hacia el espacio. La órbita, trazada a la inversa de la rotación planetaria, sugiere que Tritón es en realidad un objeto capturado -quizá en épocas relativamente cercanas- y se convierte en un excelente candidato para ser un cuerpo transneptuniano, tal vez muy similar a Plutón y a los otros cientos de cuerpos que pueden encontrarse más allá de los planetas.

En general, casi todos los satélites de ambos gigantes están formados, en una enorme proporción, por hielos, que pueden calentarse debido a las fuerzas de marea que los planetas ejercen sobre ellos. Dichas fuerzas se manifiestan de una manera particularmente dramática en la pequeña Miranda, satélite de Urano, que muestra unos desniveles enormes, con cañones de más de 20 km de profundidad, generando la orografía más escarpada que conocemos en nuestro Sistema Solar. Esta combinación de gran cantidad de agua con una posible fuente de energía abre la fascinante posibilidad de que alguna de estas lunas reúna condiciones adecuadas para una vida escondida tras una gruesa corteza de hielo.

Cómo orbitar Urano y Neptuno

Treinta y cinco años después de que la Voyager 2 nos regalara el primer vistazo a estos dos fascinantes sistemas, solo podemos estudiarlos desde la enorme distancia que nos separa. El inminente vuelo del nuevo telescopio espacial James Webb nos ofrecerá una información que hasta ahora era imposible recoger, pero muchos otros datos quedarán aún lejos de nuestro alcance, como el campo gravitatorio o las imágenes de alta resolución necesarias para estudiar la dinámica atmosférica y los satélites más pequeños.

Sabemos, además, que estos sistemas pueden ser fundamentales para comprender lo que ocurre más allá de la órbita de Plutón, o en los cada vez más numerosos planetas extrasolares similares a Neptuno que estamos descubriendo en la galaxia. Por esa razón, la comunidad científica lleva años proponiendo diversos proyectos para la exploración de Urano y Neptuno, de momento sin cristalizar en ninguno concreto, aunque tienen un peso cada vez mayor en las apuestas de futuro de las agencias espaciales americana y europea. Proyectos como Uranus Pathfinder o Trident proponían sobrevuelos y orbitadores en misiones compuestas por varios vehículos y con todas las técnicas de observación que se han ido desarrollando desde que las Voyager fueran diseñadas en década de los 70 del pasado siglo XX. Sin embargo, uno de los mayores escollos con los que se encuentran los expertos son los enormes periodos de tiempo necesarios para volar de forma adecuada hasta los límites del Sistema Solar y poder orbitar después alrededor de Urano o Neptuno.

La próxima ventana de oportunidad se abrirá en 2035, por lo que confiamos en lograr el apoyo suficiente para conseguir que, de una vez por todas, regresemos a la frontera del Sistema Solar para investigar a estos planetas olvidados.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante.