A partir de los años 30 del siglo pasado comenzó una nueva forma de estudiar el cosmos, la radioastronomía. Recibíamos señales de radio procedentes de diversos objetos del universo: los planetas, el Sol, el centro de nuestra galaxia. Y se construyeron antenas de radio que comenzaron a explorar el cielo en busca de fuentes emisoras de radioondas. A esta época pertenecen los grandes radiotelescopios con antenas parabólicas de una sola pieza y en forma de plato, que llegaron a alcanzar los 100 metros de diámetro.

Todo ello permitió que a finales de los años 50 se detectaran una serie de radiofuentes de las que no se lograba identificar su contrapartida óptica. Una de ellas estaba en la constelación de Virgo, que se denominó 3C273. Este nombre no tiene ningún significado más allá de que se trata de la fuente número 273 del tercer catálogo de radiofuentes preparado en la Universidad de Cambridge.

El catálogo 3C se publicó en 1959 y es ya todo un clásico de la radioastronomía. En el ejemplar de la revista Nature del 16 de marzo de 1963, un equipo de astrónomos australianos presentó los resultados de una ocultación de 3C273 por la Luna, descubriendo que en las fotografías del cielo coincidía con un objeto de apariencia puntual, como si fuera una estrella de magnitud 12.9: es un brillo que queda totalmente fuera del alcance de una persona a simple vista, pero que es relativamente fácil de observar con un telescopio de aficionado.

Líneas espectrales

Antes de la identificación de la contrapartida de 3C273 ya se había comprobado que otras radiofuentes, como 3C48, parecían ser estrellas variables. Ese era el caso del famoso objeto BL Lacertae. En un principio se pensó que eran estrellas que emitían en radio (lo que dio lugar al nombre de radioestrellas), pero los espectros de estos objetos resultaron ser tremendamente enigmáticos, y nadie sabía cómo interpretarlos.

En el mismo número de Nature del 16 de marzo de 1963, el astrónomo holandés Maarten Schmidt publicó el análisis del espectro de 3C273 tomado con el telescopio de Monte Palomar. En ese trabajo propuso, correctamente, que la única explicación posible era que estábamos ante una serie de líneas espectrales considerablemente desplazadas hacia el rojo. Asumiendo un desplazamiento al rojo del 15,8 %, se podían explicar todas las características presentes en el espectro.

El autor afirmó que esta interpretación también servía para otros objetos como 3C48 y concluía que el único escenario posible era que el desplazamiento al rojo observado en estos objetos cuasi-estelares era de origen cosmológico. ¡Esto suponía que debían estar a distancias enormes! Esta idea ya había sido sugerida para 3C48 en 1960 por John G. Bolton, pero en su momento no fue aceptada.

Objetos extragalácticos

Schmidt creó el término 'quasar', apócope del inglés quasi-stellar object, objeto cuasi estelar y que en español se ha traducido como cuásar. En aquel mismo número de la revista también aparecía un trabajo de Greenstein y Matthews en el que se confirmaba un desplazamiento al rojo del 36,7 % para el objeto 3C48, en la constelación del Triángulo.

Definitivamente, los cuásares tenían que ser objetos extragalácticos, situados a miles de millones de años luz de distancia. Y tenían que ser extremadamente luminosos para ser observados desde tan lejos con una magnitud relativamente brillante. De hecho, su luminosidad debía ser enorme, equivalente a la de cientos de galaxias enteras. De esta manera, un nuevo tipo de objeto astronómico se unía a una larga lista de nombres como enanas blancas, púlsares, supernovas y otros muchos que ya forman parte de nuestra cultura astronómica.

Desde entonces, los cuásares han sido protagonistas de muchos estudios y muchas anécdotas. Por ejemplo, en 1965 el astrónomo ruso Kardashev declaró que el cuásar CTA-102 estaba enviando mensajes codificados de una civilización extraterrestre.

Ya en su célebre artículo de Nature de 1963, Schmidt planteaba como única posibilidad para 3C273 que tenía que ser el núcleo de una galaxia lejana. Hoy día sabemos que todos los cuásares son, efectivamente, núcleos de galaxias activas y no radioestrellas. De hecho, el término de radioestrella apenas se utiliza ya. Por el descubrimiento de los cuásares como objetos cosmológicos, Schmidt fue portada de la revista Time el 11 de marzo de 1966.

Gracias al telescopio espacial Hubble, que aprovecha su posición en órbita más allá de la atmósfera terrestre para obtener imágenes de alta resolución, hoy sabemos que todo cuásar tiene una galaxia asociada que lo alberga. En este sentido se dice que no existen cuásares “desnudos”, es decir, cuásares que se presentan aislados en el espacio y sin ningún tipo de galaxia asociada a ellos. Hoy pensamos que es más correcto decir que un cuásar es una fase por la que puede pasar una galaxia en un momento dado.

Cuásares variables

En el centro de todas las galaxias se cree que existe un agujero negro supermasivo, con una masa de varios miles de millones de veces la masa del Sol. Cuando sobre este núcleo galáctico cae material a un ritmo considerable, se desencadena una enorme emisión de energía que le hace brillar con una intensidad comparable o incluso superior a la de la galaxia entera. Es lo que denominamos un núcleo galáctico activo. Cuando la luminosidad del núcleo es tan grande que enmascara al resto de la galaxia, es cuando tiene lugar el fenómeno que denominamos cuásar.

Para entenderlo mejor, podemos pensar en lo que ocurre si alguien nos enfoca con una linterna en un entorno oscuro: solo seremos capaces de apreciar el punto brillante, pero no veremos nada de lo que lo rodea (ni la linterna en sí ni a su portador) porque estamos cegados.

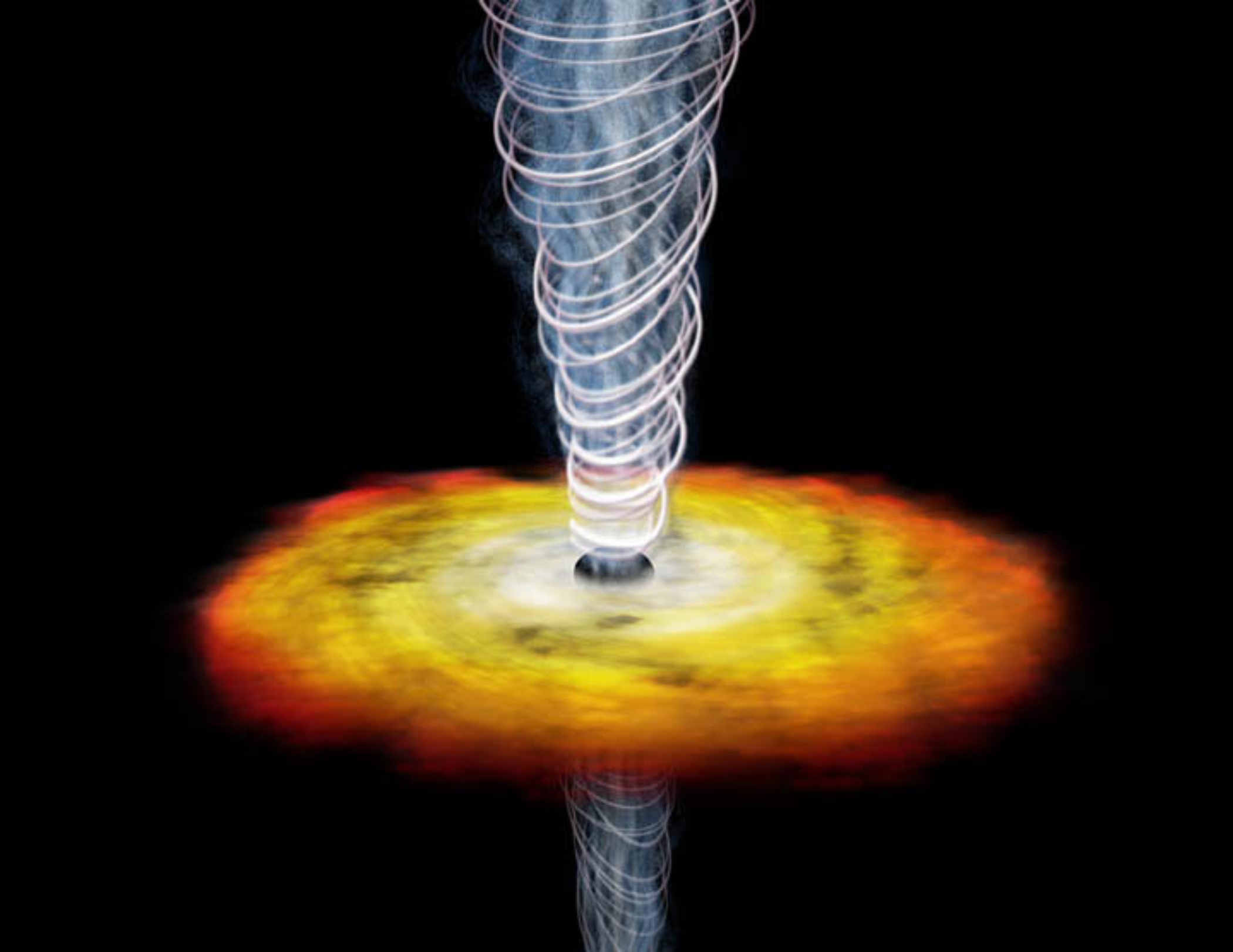

Creemos que toda la luminosidad generada por un cuásar es resultado de los fenómenos altamente energéticos que se producen en el núcleo. El material atraído por el agujero negro supermasivo está compuesto principalmente por gas y polvo que acelera hasta velocidades cercanas a la de la luz (velocidades relativistas), formando un disco de acreción y emitiendo partículas en dos chorros opuestos muy colimados que salen en dirección perpendicular al disco de acreción. La presencia de estos chorros son los responsables de que la galaxia sea una fuerte emisora en radio. El calentamiento por fricción causa que el material se transforme en plasma y genere un intenso campo magnético.

El sistema presenta frecuentemente una variabilidad con periodos de solo horas o días, de manera que muchos cuásares son extremadamente variables. Además, debido a que el origen de la energía se encuentra en el material sometido a intensos campos gravitatorios y magnéticos, estos objetos están dominados por una emisión de radiación electromagnética tipo “sincrotrón” (aparece cuando electrones que se mueven a muy altas velocidades se mueven atraviesan campos magnéticos).

Cuando el agujero negro supermasivo ha consumido todo el gas y polvo de su entorno, la galaxia activa deja de emitir grandes cantidades de energía y se transforma en una galaxia normal. De esta forma, en el centro de nuestra Vía Láctea y otras galaxias cercanas habría un agujero negro que está actualmente en calma. Este modelo también explica el hecho de que los cuásares sean mucho más frecuentes en el universo temprano.

Halton arp

La interpretación de los cuásares como núcleos brillantes de galaxias remotas siempre tuvo en contra a investigadores que se negaban a aceptar este escenario. Tal vez, el más famoso fuera Halton “Chip” Arp, astrónomo estadounidense fallecido en el año 2013 que siempre defendió que los cuásares eran objetos pertenecientes a galaxias cercanas y que su desplazamiento al rojo no debía interpretarse como consecuencia de encontrarse a grandes distancias cosmológicas. Halton Arp dedicó toda su carrera a buscar algún cuásar que estuviera conectado a una galaxia situada a una distancia cercana. Publicó en 1966 su Atlas de Galaxias Peculiares, en el que incluía varios casos en los que un cuásar parecía estar unido a una galaxia cercana.

Tal vez, el caso más famoso encontrado por Arp sea el de la galaxia cercana NGC 4319 y el cuásar Markarian 205. En este sistema, el cuásar parece estar unido por un puente de luz a la galaxia. Ambos objetos presentan desplazamientos al rojo muy diferentes, por lo que, de estar conectados físicamente, habría que admitir que los desplazamientos al rojo no se corresponden con las respectivas distancias. El dilema no se resolvió definitivamente hasta que en 1992 el telescopio espacial Hubble demostró que la luz del cuásar nos llegaba a nosotros desde una distancia mucho mayor que la de NGC 4319.

Actualmente, se conocen más de 200.000 cuásares. Todos presentan desplazamientos al rojo considerables, siendo 3C273 uno de los más cercanos. Casi todos los cuásares se encuentran a distancias enormes, de manera que los observamos tal y como eran hace mucho tiempo. Por ello, se piensa que son fenómenos representativos del universo remoto, cuando era miles de millones de años más joven que ahora.

En el universo cercano no existen cuásares, porque las galaxias actuales ya no tienen tanto material como para mantener semejante nivel de actividad. Para mantener la luminosidad típica de los cuásares, el núcleo debe consumir una cantidad de materia del orden de tres veces la masa del Sol por día. Si el medio circundante no es capaz de aportar esta gran cantidad de masa, la emisión disminuye y el cuásar se “apaga”: lo que queda como vestigio de los cuásares son los agujeros negros supermasivos centrales y cierta actividad residual que siguen conservando.

Por el contrario, cuando el universo era joven había mucho gas disponible y los núcleos galácticos recibían con frecuencia aportes de material que les hacía mostrarse muy luminosos. Si el núcleo de la Vía Láctea estuviera ahora mismo experimentando una fase de cuásar, brillaría intensamente en nuestro cielo nocturno.

Actividad nuclear

Se ha comprobado que los cuásares presentan variabilidad en su luminosidad. Algunos varían su brillo en escalas tan cortas como unos pocos días o incluso horas, mientras que otros lo hacen en escala de meses. Este comportamiento solo es explicable si la región en la que se originan las variaciones de brillo es de pequeño tamaño. Por eso, se supone que la luminosidad de los cuásares viene dada por todos los fenómenos asociados al agujero negro situado en el centro de la galaxia que alberga al cuásar.

Desde el descubrimiento de los cuásares, se han encontrado diferentes tipos de actividad nuclear en las galaxias. Este fenómeno se conoce con el acrónimo AGN, correspondiente al término en inglés Active Galactic Nucleus o núcleo galáctico activo. Las galaxias Seyfert, por ejemplo, son galaxias espirales con núcleos activos también muy brillantes, aunque no tanto como los cuásares. Tendrían un nivel moderado de actividad. En el otro extremo encontramos los cuásares violentamente variables, como los denominados blázares. Estos objetos, que reciben su nombre del prototipo BL Lacertae, se encuentran entre los fenómenos más violentos del Universo. De igual manera, las radiogalaxias serían un tipo de núcleo galáctico activo muy luminoso en radio.

Todos estos tipos de actividad nuclear en galaxias, desde las Seyfert a los blázares, se interpretan mediante lo que conocemos como modelo unificado para los AGN. Según este modelo, todas las galaxias con un núcleo galáctico activo albergan un agujero negro supermasivo que está rodeado de un disco de acreción. El sistema estaría además rodeado por un toroide más externo con forma de rosquilla que, bajo determinadas condiciones, puede llegar a enmascarar u ocultar la zona central. Con este modelo se explica que un mismo objeto muestre un comportamiento diferente y parezca ser diferentes objetos dependiendo de la dirección desde la que se observa.

Así, hoy creemos que tanto los cuásares como los blázares, galaxias Seyfert y radiogalaxias son todos manifestaciones distintas del mismo fenómeno. Por ejemplo, si observamos el núcleo activo justo en la dirección del chorro, veríamos un blázar; si lo observamos desde un ángulo un poco más abierto, tendríamos un cuásar; y si lo hacemos de forma que el toroide nos oculta la región interna, tendríamos una radiogalaxia (chorros activos) o una galaxia Seyfert (sin chorros).

Evolución de las galaxias

Son varias las pruebas observacionales que sostienen el modelo unificado. Por ejemplo, en la galaxia elíptica NGC 4261 se observa un disco de gas y polvo rodeado por un toroide de unos 400 años luz de diámetro en el núcleo de la galaxia. Este objeto presenta, además, dos potentes chorros que alcanzan los 100.000 años luz de diámetro y que justifican que el sistema sea una radiogalaxia muy intensa. Todo esto se interpreta como un agujero negro supermasivo de mil millones de veces la masa del Sol.

Durante varias décadas, los expertos se centraron en los mecanismos físicos que tenían lugar en los núcleos galácticos activos. En los últimos años, el interés se ha desplazado a la influencia que pudiera tener el cuásar o núcleo activo en la evolución de la galaxia que lo alberga. De esta forma, la comunidad investigadora está dividida en dos posturas.

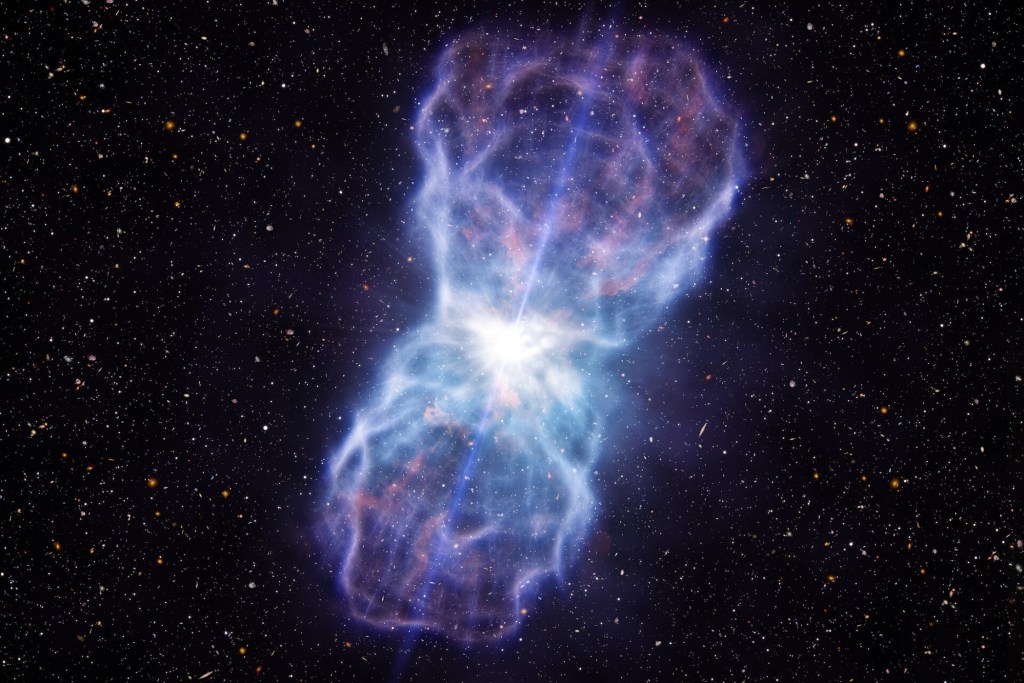

Unos piensan que la influencia de la actividad del núcleo en la galaxia es casi nula, mientras que otros creen que la actividad del núcleo es fundamental para entender el devenir de todo el sistema. El mecanismo físico involucrado se conoce con el término inglés feedback o retroalimentación. No cabe duda de que, a lo largo de la vida de una galaxia, el agujero negro central va recibiendo un aporte más o menos importante de gas que viene frío del medio interestelar. La zona en torno al agujero negro recibe ese material, lo calienta y acaba devolviéndolo a través de chorros al medio interestelar en forma de gas caliente y energía. Si la retroalimentación es importante, el medio interestelar se hace más energético y la formación estelar se para. Esta modulación -o incluso supresión- de la formación estelar en la galaxia que alberga al núcleo activo se denomina con el término inglés de quenching y equivale al término de templado de un metal o al término de suprimir o sofocar.

Esta supresión de la formación estelar sería la explicación por la que en el universo actual vemos que en las galaxias masivas prácticamente no nacen estrellas. El feedback o retroalimentación de los agujeros negros, y la mayor o menor eficiencia del efecto de quenching o supresión de la formación estelar en las galaxias, podría ser la clave para nuestra futura comprensión de cómo evolucionaron las galaxias que observamos en el universo.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante.