Hace unos 10.000 años, en algún lugar del suroeste asiático, alguien sembró una semilla y esperó... Ese gesto (imaginario), que hoy parece cotidiano, transformó la historia humana. Las comunidades dejaron de depender exclusivamente de lo que cazaban o recolectaban y empezaron a vivir de lo que cultivaban. Pero ¿cómo llegó esta forma de vida a Europa? La historia tradicional decía que los grupos locales de cazadores-recolectores fueron adoptando poco a poco las nuevas técnicas de cultivo. Sin embargo, un nuevo estudio liderado por investigadores de Penn State propone un giro radical a esta narrativa.

Combinando genética antigua, modelos matemáticos y simulaciones computacionales, el estudio publicado en Nature Communications concluye que la agricultura no se difundió como una idea entre vecinos, sino que llegó con poblaciones migrantes que trajeron consigo sus cultivos, sus animales y su ADN. La contribución de la transmisión cultural —es decir, que los locales aprendieran a cultivar observando o conviviendo con los recién llegados— fue prácticamente nula. Algo que hoy pervive, ¿pues no es habitual que una persona se lleve sus alimentos y recetas a los países a los que va a vivir?

ADN antiguo y un viejo debate

Es bien sabido que desde hace décadas, tanto arqueólogos como genetistas han debatido qué mecanismo impulsó la expansión agrícola en Europa: ¿fue un fenómeno cultural o demográfico? El primer modelo, llamado difusión cultural, sugiere que los pueblos cazadores-recolectores adoptaron gradualmente las técnicas agrícolas de sus vecinos. El segundo, conocido como difusión demográfica, sostiene que fueron los propios agricultores quienes se desplazaron y ocuparon nuevos territorios, desplazando o sustituyendo a las poblaciones locales.

La novedad del trabajo dirigido por Christian D. Huber y Troy M. LaPolice es que integra ambos mundos: genética y simulación demográfica, lo que permite cuantificar con precisión cuánto pesó cada factor en la expansión de la agricultura. En palabras del artículo: “nuestros hallazgos indican una transmisión cultural limitada y un apareamiento predominantemente dentro del mismo grupo”. Es decir, los grupos agricultores y los grupos cazadores-recolectores coexistieron, pero apenas se mezclaron ni cultural ni genéticamente.

Modelos, simulaciones y 618 genomas

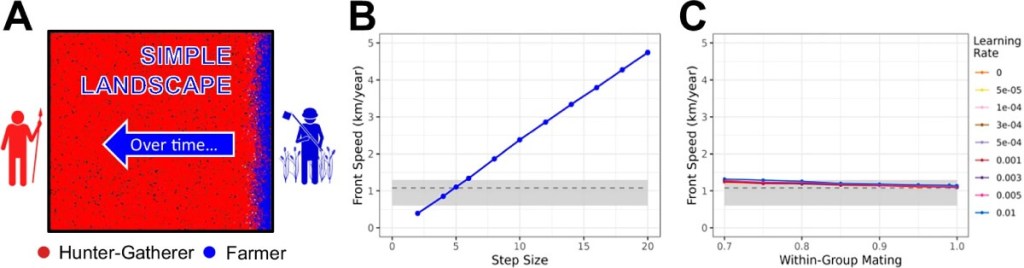

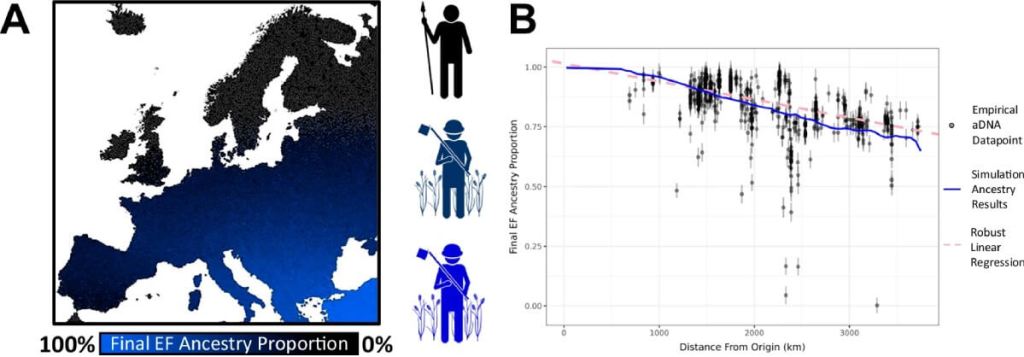

El equipo de Penn State desarrolló simulaciones computacionales basadas en ADN antiguo de 618 individuos europeos del Neolítico, fechados entre hace 8.500 y 5.000 años. A través de estos datos y un mapa digital de Europa, modelaron cómo se expandió la agricultura desde Anatolia —el origen más probable— hacia el resto del continente.

El resultado más claro es que la tasa de aprendizaje cultural era extremadamente baja. Según los modelos, solo un 0,1 % de los agricultores convertía a un cazador-recolector en agricultor por año. Traducido: en una comunidad de mil agricultores, solo uno lograba transmitir sus conocimientos agrícolas a un miembro de otro grupo en un año. Este dato es consistente con el patrón de ADN observado, donde la mayor parte de la herencia genética pertenece a los agricultores migrantes.

Además, se estimó que el apareamiento entre grupos era inferior al 3 %, lo que refuerza la idea de barreras sociales o culturales fuertes entre agricultores y cazadores. Como señala el estudio, “hubo un apareamiento predominantemente dentro del mismo grupo, con muy pocos emparejamientos entre agricultores y cazadores-recolectores”.

Lo que dice el ADN (y lo que no dice)

El ADN antiguo ha revolucionado nuestra capacidad para reconstruir el pasado. En este caso, permitió observar con claridad cómo el componente genético de los primeros agricultores se fue extendiendo por Europa. Sin embargo, el ADN no puede explicar por sí solo los comportamientos, las decisiones ni las dinámicas culturales. Por eso este trabajo combina modelos matemáticos con datos arqueológicos y genéticos, lo que permite interpretar no solo qué poblaciones estaban allí, sino cómo interactuaban entre sí.

Uno de los hallazgos más interesantes es que incluso con una expansión principalmente demográfica, no siempre se produce un reemplazo completo de la población local. Es decir, los grupos migrantes pueden imponerse culturalmente sin borrar completamente la huella genética de los pueblos anteriores. Este matiz es crucial: si solo miráramos el ADN, podríamos malinterpretar ciertas expansiones como puramente culturales, cuando en realidad fueron migratorias, pero sin sustitución total.

¿Y si no fue un aprendizaje, sino una presión?

Aunque el modelo de Huber y su equipo se refiere a “aprendizaje”, no se especifica si este fue voluntario. La transmisión cultural, en este contexto, no implica necesariamente que los cazadores-recolectores eligieran cambiar su modo de vida. Podría haber habido presiones económicas, sociales o incluso conflictos que los empujaran hacia el nuevo sistema. De hecho, estudios previos han documentado alta conflictividad en algunos puntos del Neolítico europeo, lo que refuerza la hipótesis de que la transición al cultivo no siempre fue pacífica ni consensuada.

Este dato abre otra línea de debate: ¿cuánto de la revolución agrícola fue una elección libre y cuánto una necesidad impuesta? Aunque el artículo no entra a fondo en este terreno, sí deja claro que la adopción de la agricultura fue, en términos cuantificables, mínima por parte de las poblaciones locales.

Un patrón que se repite

Este modelo de migración con mínima mezcla genética no es único del Neolítico europeo. También se ha documentado algo similar con la expansión de la cultura Campaniforme en la Edad del Bronce. Al principio, parecía una difusión cultural —porque los objetos y estilos se expandían sin grandes cambios genéticos—, pero estudios recientes han revelado que también hubo migraciones importantes, aunque sin reemplazo completo de las poblaciones previas. Lo mismo puede decirse de algunas fases de la expansión agrícola en el Próximo Oriente.

Esto sugiere que la dicotomía clásica entre “expansión cultural” y “expansión demográfica” puede ser demasiado rígida. Tal vez debamos empezar a hablar de modelos mixtos, donde los cambios culturales y genéticos no siempre van de la mano ni en la misma proporción.

Una nueva mirada a la prehistoria europea

El trabajo de LaPolice, Williams y Huber ofrece mucho más que un dato técnico. Propone una nueva manera de leer la historia europea, en la que la agricultura fue introducida por migrantes que se movían, se asentaban y transformaban el paisaje humano y genético a su paso. La herencia de ese movimiento sigue viva en el ADN de millones de europeos actuales.

Aunque la idea de que los pueblos aprenden unos de otros es atractiva, los datos del ADN antiguo y la simulación demuestran que la transición agrícola en Europa fue, en su mayor parte, un fenómeno de reemplazo, no de adopción cultural. Eso no significa que no haya habido excepciones, mezclas o resistencias locales, pero sí deja claro cuál fue el motor principal del cambio.

Como concluye el artículo: “Nuestro análisis sugiere que solo una fracción mínima de los agricultores pudo haber estado activamente involucrada en interacciones culturales con los cazadores-recolectores”.

Referencias

- Troy M. LaPolice, Matthew P. Williams & Christian D. Huber. Modeling the European Neolithic expansion suggests predominant within-group mating and limited cultural transmission. Nature Communications. 2025. https://doi.org/10.1038/s41467-025-63172-0.