Si Franco tuvo siempre a gala su victoria en la Guerra Civil, no podía decir lo mismo de su gestión económica. Los años de la posguerra fueron, para el común de los españoles, los años del hambre. Aún hoy, los más mayores todavía recuerdan las cartillas de racionamiento de los alimentos básicos y la necesidad de acudir al mercado negro para conseguir muchos productos.

Los años del hambre

Obviamente, la situación de partida era difícil, tras un conflicto bélico que había desangrado al país (la producción y la renta nacionales bajaron un 20%), pero las decisiones económicas que se tomaron después estuvieron lejos de ser las más acertadas para reconstruir las maltrechas finanzas nacionales. Si se contrasta con lo sucedido en los países europeos participantes en la Segunda Guerra Mundial, es patente que estos se recuperaron mucho antes que España, que vivió una década perdida en los años 40.

Las causas de este fracaso del proceso de reconstrucción hay que buscarlas en la voluntad ideológica de aplicar la autarquía; es decir, de no depender de las importaciones de bienes o la inversión extranjera y bastarse con los propios recursos del país, pues se consideraba a España un país rico en materias primas que, de esta forma, no se subordinaría a intereses exteriores. Había en la cúpula franquista una gran desconfianza hacia la libertad económica, vinculada a la democracia liberal, uno de los “enemigos de España”.

Así, se decidió aplicar un intervencionismo que debía disciplinar el mercado. La mentalidad militarista del Caudillo subyacía en esta estrategia: “La experiencia de nuestra guerra tendrá que influir seriamente en todas las teorías económicas defendidas hasta hace poco como si fueran dogmas”, dijo Franco en una intervención. Es decir, los principios militares podían regir la economía. El intervencionismo consistió en regular tanto los precios como la asignación de recursos, esto último mediante la determinación de la producción.

Una compleja y lenta burocracia reguladora fue creada para ello, emulando la intendencia militar. Sus funcionarios actuaron de forma simplista y poco atenta al funcionamiento real de la economía. La decisión más perjudicial fue la de fijar precios por debajo de costes; aparentemente beneficiaba a los humildes, pero en realidad desincentivó la producción oficial −que se vendía a un bajo precio tasado− y la desvió hacia circuitos informales; o sea, al mercado negro o, como se le llamó en la época, el estraperlo.

Estraperlo e inflación

Los ejemplos hablan por sí mismos. En Bilbao, en 1943, el café tostado costaba a precio libre un 80% más que el marcado oficialmente, al mismo tiempo que el aceite se pagaba a un 409% más y el pan llegaba a negociarse un 700% por encima. El coste de la vida resultaba insoportable, y la cesta de la compra, impagable. En Zamora, en diciembre de 1941, la inflación de los productos de alimentación era de un 197,4% respecto a la del inicio de la guerra. En Palma de Mallorca, tomando el mismo punto de partida, se alcanzaba el 410% en 1946; es decir, había subido un 41% anual.

El Estado, por ello, se vio obligado a racionar el consumo mediante las famosas cartillas, que estuvieron vigentes nada menos que doce años: desde 1939 hasta 1951. En cambio, en los países europeos occidentales solo duraron unos tres años después de la guerra.

El desastre se completó con el elevado coste de pagar las deudas de guerra a Alemania e Italia, con un tipo de cambio de la peseta por encima del real (que hacía inviables las exportaciones) y con un escuálido comercio exterior fruto de la voluntad autárquica. Además, el apoyo al Eje ocasionó represalias tanto durante la guerra –paralización de la venta de petróleo aliado a nuestro país en determinados momentos– como, sobre todo, después.

España quedó fuera del concierto internacional y de Naciones Unidas, por lo que no pudo acceder al Plan Marshall ni a organismos de cooperación económica que le hubieran permitido contar, en la segunda mitad de los 40, con créditos y ayudas exteriores.

Juan Domingo Perón, dictador de Argentina, fue de los pocos que acudieron en auxilio de Franco: le otorgó grandes créditos y le vendió materias primas muy necesarias, en particular el famoso “trigo de Evita”, en alusión al viaje de su esposa a nuestro país. La primera dama vino en 1947 (el año anterior, Argentina había vendido a España casi medio millón de toneladas del cereal) y fue recibida como una salvadora y aclamada en su discurso del Palacio de Oriente. Sus frases de ese día dan la medida de la mala situación en que la antaño colonia sudamericana veía sumida a la antigua metrópoli: “Sepan, obreros españoles, que, mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros”, dijo Evita.

La mujer, complemento del hombre

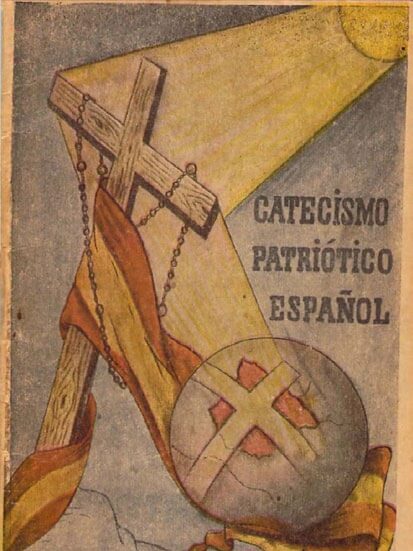

En el ámbito de los valores, Franco tenía un principio director muy claro: acabar con el laicismo y volver a la tradición católica, que él consideraba consustancial a España. Estas ideas incluso se convertían en ley; por ejemplo, la que derogó en 1939 el divorcio. En sus primeras líneas se recordaba que “el nuevo Estado español anunció, desde un principio, la derogación de la legislación laica, devolviendo así a nuestras leyes el sentido tradicional, que es el católico”. Cualquier ámbito de la vida tenía que ser compatible con la doctrina católica. De la Ley del Divorcio republicana se afirmaba en el mismo texto que era “radicalmente opuesta al profundo sentir religioso de la sociedad española”.

En este esfuerzo por restituir a España a sus “esencias”, Franco puso un énfasis especial en la mujer, a la que devolvió adonde la tradición siempre la había destinado: el hogar. La mujer era un “receptáculo del amor” y su función principal era la de tener hijos. Para que se concentrara en ello, se hizo todo lo posible por alejarla del ámbito laboral.

El Fuero del Trabajo de 1938 ya prometía que “El Estado (...) liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Bajo el manto de esa presunta liberación, en realidad se la relegaba. Los avances logrados en la época republicana, como el propio divorcio, fueron todos revertidos, y la mujer quedó subordinada al hombre, del que siguió necesitando el permiso marital para casi todo, en un momento en que Europa caminaba en sentido contrario.

Para inculcar a las mujeres esta visión tradicional de ellas mismas existía la Sección Femenina, creada en 1934 en el seno de la Falange y dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio. Franco la convirtió ya durante la Guerra Civil en la principal organización de encuadramiento femenino y, a partir de 1937, organizó el “servicio social de la mujer”, una versión para ellas del servicio militar. Las enseñanzas que transmitía la Sección Femenina convertían en dogma la visión tradicional del género: “El fin esencial de la mujer, en su función humana, es servir de perfecto complemento al hombre”, decía uno de sus principios.

La cultura del Imperio

La enseñanza y la cultura fueron sometidas asimismo a un intenso control ideológico; no en vano, se culpaba a los intelectuales de la decadencia de España. Se llevó a cabo una fuerte purga entre los maestros para quitar a los que estuvieran identificados con los partidos de izquierda y, en general, con la República. Había que acabar con “la falta de formación doctrinal y moral, el mimetismo extranjerizante, la rusofilia y el afeminamiento, la deshumanización de la literatura y el arte”, tal y como expresaba el Jefe del Estado en la Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza en septiembre de 1938.

El temario a impartir ofrecía una visión encomiástica de la historia de España mediante una “cultura docente que ha de templar las almas de los españoles con aquellas virtudes de nuestros grandes capitanes y políticos del Siglo de Oro, formados en la Teología Católica de Trento, en las humanidades renacentistas y en los triunfos guerreros por tierra y por mar en defensa y expansión de la Hispanidad”, según la misma ley.

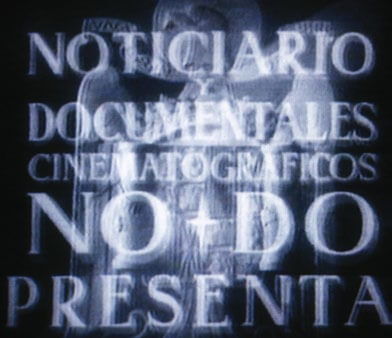

Para llevar a cabo este adoctrinamiento cultural e ideológico, el franquismo se apoyó en una intensa censura que alcanzó todos los ámbitos de la expresión: la literatura, el cine, el teatro y la prensa. La sufrieron grandes novelas que trataban precisamente de la vida de posguerra, como La colmena, de Camilo José Cela, y por supuesto los iconos republicanos como García Lorca, del que solo estaba autorizada la publicación de tres obras.

Pieza clave en la propaganda franquista fue el No-Do, un noticiero semanal que se proyectó obligatoriamente en todos los cines a partir de 1943 y hasta 1976, y con cuyas inolvidables sintonía y voces los españoles conocieron durante más de tres décadas la vida y obra del dictador, desde los pantanos que inauguraba hasta los atunes que pescaba en el Azor.

La primera emisión del No-Do abría con un reportaje en el Palacio de El Pardo en que se veía al “Caudillo victorioso” consagrarse a la tarea de gobernar sin levantar la vista de los muchos papeles de su despacho, y el locutor recordaba: “Todos los españoles tenemos el deber de imitarle”. En eso, en pocas palabras, consistió el franquismo: en seguirle e imitarle.