En una entrevista del 24 de marzo de 1945 para el diario parisino Les Lettres Françaises, y en medio de una Europa que despertaba lenta e incrédula de la pesadilla del nazismo, Picasso señalaba que «el artista es, al mismo tiempo, un ser político, siempre atento a los desgarradores […] acontecimientos del mundo». Su intervención concluía con una lapidaria frase en la que señalaba, no sin razón, que «[…] la pintura no está hecha para decorar las casas. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo». Estas palabras resumen lo que ya desde la década de 1930 venía ocurriendo en España en el plano artístico-cultural, y cuya urdimbre se entretejía prestando especial atención a los ámbitos de lo social y lo político.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 —que concluyó con la victoria del bando faccioso y la consecuente dictadura franquista— no hizo otra cosa que legitimar la importancia del arte como herramienta propagandística, como arma arrojadiza y de largo alcance, clave en un conflicto bélico como la Guerra Civil española. Hablamos, además, del arte en sus múltiples y heterogéneas formas, desde el óleo a la escultura, pasando por la fotografía, el cartelismo, las ilustraciones y dibujos en prensa y otros medios de masas, el fotomontaje, la danza, la música, el teatro, la escenografía, el grafiti, el grabado, la performance…

Empecemos, sin embargo, por el principio. Durante el transcurso de la guerra fratricida, el Gobierno de la Segunda República, a través de sus diferentes Delegaciones de Propaganda y Prensa, llevó a cabo un rico programa cultural que buscaba tanto exhortar a las tropas en el frente como evitar la desmoralización de la población civil que aguardaba en la retaguardia. Así, mensajes como «¡No pasarán!», «¡Contra el fascismo!» o «Por tu pan, por tu tierra, campesino: ¡alístate en las milicias!» poblaron las calles de las ciudades que aún no habían sido tomadas por los sublevados, difundidos eficazmente a través del cartelismo y de la prensa escrita.

De forma mayoritaria, aquellas imágenes empleaban recursos propios del realismo socialista, lo que no impedía, sin embargo, la creación de obras con una estética muy cuidada, acompañadas de mensajes incisivos, plagadas de referencias caricaturescas y, en ocasiones, de un dramatismo que evidenciaba, sin miramientos, las violentas prácticas del enemigo. Algunas de las imágenes más impactantes y efectivas fueron resultado de la convergencia entre las técnicas del fotomontaje y el discurso de la infancia.

La Exposición Internacional

Sin embargo, el público al que el Gobierno republicano apelaba no era únicamente español. En este sentido, la Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas de París, celebrada en 1937, sirvió de escaparate universal al famoso Pabellón de la República, una de las estrategias de propaganda artística y cultural republicanas de mayor repercusión más allá de sus fronteras. Allí, los visitantes eran transportados a la cruda realidad española —para la fachada del pabellón, Josep Renau, entonces director general de Bellas Artes, había proyectado una serie de fotomontajes en los que se podían leer consignas como la pronunciada por el presidente Azaña: «Il y a plus d’un demi million d’espagnols avec des baïonnettes dans les tranches que ne se laisseront pas marcher dessus» («Hay más de un millón de españoles con sus bayonetas al hombro que no se dejarán pisar»)—, vaticinio de lo que aguardaba a Europa, al tiempo que asistían a la espléndida colaboración colectiva de una nutrida nómina de artistas.

Sus obras, no siempre vinculadas temática o formalmente al conflicto, se unían bajo un mismo lema: «AIDEZ L’ESPAGNE!». Picasso y el Guernica o las planchas de Sueño y mentira de Franco, que serían vendidas en forma de postal con ánimo de recaudar fondos, La Montserrat, de Julio González, o la imponente escultura de Alberto Sánchez, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, cuya réplica corona hoy la entrada del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), son algunos de los protagonistas que tomaron partido en el apoyo a la República y que, más tarde, desde su exilio, volvieron a agruparse activamente contra Franco.

Una resistencia plural

Tras la victoria del bando sublevado, y desde el plano artístico y cultural, la resistencia contra la dictadura fue trazando diferentes caminos, tan dispares como los destinos que conforman la cartografía del exilio. Uno de los capítulos más desgarradores del éxodo masivo de refugiados republicanos españoles fue el de los campos de concentración en el sur de Francia. Allí recalaron numerosos artistas e intelectuales en su periplo a través de los Pirineos; una travesía traumática, con un destino cuya memoria quedó plasmada gráficamente en obras como las presentadas en la exposición «L’art derrière les barbelés» («El arte tras la alambrada»), celebrada en la Maison de la Culture de París durante el verano de 1939, una de las muchas exhibiciones solidarias que se sucedieron en Francia previo estallido de la Segunda Guerra Mundial.

En ella concurrieron autores cuyos trabajos habían sido realizados durante su encierro en campos como los de Barcarès, Saint-Cyprien o Argèles-sur-Mer. Algunas de las piezas enviadas a la muestra fueron recogidas en el semanario francés Messidor, editado por la Confederación General del Trabajo. De una u otra forma, todas ellas incluían referencias al conflicto y sus consecuencias, como La muerte de García Lorca, de Manuel Ángeles Ortiz, o El defensor, escultura de Souto tallada en jabón, una solución cuando menos ingeniosa ante la evidente carestía de materiales que se podría esperar en un contexto de supervivencia como aquel.

Al otro lado del Atlántico, el continente americano, en general, y México en particular, fueron otros de los destinos predilectos por el exilio artístico republicano. El apoyo de Lázaro Cárdenas al Gobierno legítimo de la República favoreció la proliferación de obras fuertemente politizadas, como ¿Qué habéis hecho de España? ¡Yo acuso! Contra la traición y sus cómplices (1954), libro de Felisa Gil, con portada de Manuela Ballester, o Campos de concentración. 1939-194… (1944), con texto de Narcís Molins i Fábrega e ilustraciones de Josep Bartolí, ambos editados en la ciudad azteca.

Otros casos paradigmáticos de la resistencia antifranquista en el exilio latinoamericano son los de artistas como Rodríguez Luna, Miguel Prieto, García Lamolla o Esteban Francés. Sus creaciones son un claro alegato de la rabia y la frustración aparejadas a la derrota, y de la que son consecuencia estos corrosivos dibujos que algunos autores insertan en la estética de lo «desagradable-espeluznante».

Entre el expresionismo social y el surrealismo político de las obras señaladas existe una tercera vía, digamos, melancólica, que remite al sentimiento de pérdida, tanto física como espiritual, en el que el arte se convierte en un mecanismo de catarsis. A caballo entre dos aguas, resistencia y resiliencia, el imaginario del exilio se sirve de herramientas comunes con las que conformar una genealogía sobre la que asentar su nueva identidad. La idea del viaje, del movimiento y del tránsito cobró así especial protagonismo en trayectorias artísticas como la de Remedios Varo, exiliada en México. Con un estilo muy personal, pincelado por las influencias de su país de acogida, los personajes de Varo son sujetos viajeros que, tras haber sido arrancados de su «lugar en el mundo», como diría la pensadora Hannah Arendt, consiguen, finalmente, construir y habitar un nuevo espacio, hacerlo propio, recuperar la vida. Aventurero incansable fue también otro de los grandes referentes de la iconografía del exilio, el hidalgo caballero Don Quijote de la Mancha.

De vuelta a Europa, la idiosincrasia del superventas cervantino se convirtió en símbolo de lucha y de resistencia a ultranza. Curioso, aunque no tan descabellado, resulta que fuese precisamente Don Quijote el nombre que recibieron algunos carros blindados de la Novena Compañía que participaron en la liberación de París del dominio nazi en agosto de 1944. Fue precisamente en el país galo donde, a raíz del nuevo contexto de la Europa posbélica, se produjo una reactivación masiva de las iniciativas culturales antifranquistas, con una triple vocación: propagandística, política y solidaria. A ello debió contribuir, por un lado, el traslado de la capital del Gobierno republicano en el exilio de México a París y, por otro, ampliable este a la totalidad de los exiliados, a la férrea esperanza de que la dictadura, aliada del agotado totalitarismo fascista, acabaría por derrumbarse gracias al apoyo de las democracias occidentales.

La condena de Naciones Unidas

En este sentido, el dinamismo de las actividades protagonizadas por los artistas exiliados en Francia tuvo tal alcance que, en diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el régimen de Franco, siendo España rechazada como miembro mientras se mantuviese la dictadura. Precisamente aquel año, en enero, tuvo lugar en Praga la exposición titulada «El arte de la España republicana. Artistas españoles de la Escuela de París», en la que participaron artistas como Antoni Clavé, Óscar Domínguez, Luis Fernández, Pedro Flores, Roberta González, Mateo Hernández, Baltasar Lobo o Pablo Picasso; una exhibición que afianzó, en el plano diplomático, las alianzas internacionales prorrepublicanas. Desde la capital checa, los artistas escribieron al presidente de la República en el exilio, José Giral, de quien se despedían deseando «el rápido y definitivo restablecimiento de nuestra querida República».

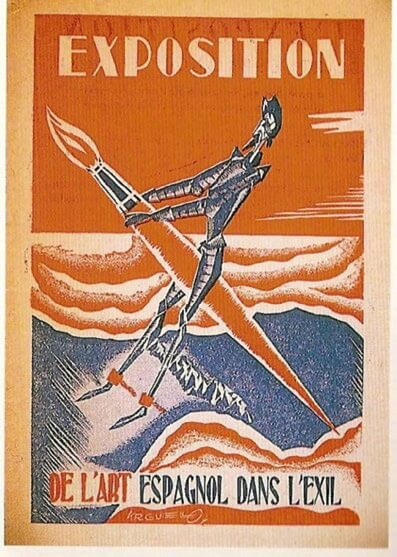

En Toulouse, orquestada por la CNT, el Movimiento Libertario Español (MLE) y la SIA (Solidaridad Internacional Antifascista) se celebró también, entre febrero y marzo de 1947, la «Exposition d’art espagnol dans l’exil». Junto a las exposiciones, las revistas culturales fueron también importantes espacios de denuncia, como Solidaridad Obrera Suplemento Literario (1954-1961), órgano de la CNT en París, para la que trabajó el pintor José García Tella, vinculado al grupo anarquista y a los círculos de la CNT y del MLE.

El desarrollo de la Guerra Fría fue poco a poco cercenando las esperanzas de recuperar y regresar a España, debido a los apoyos que, progresivamente, prestaron las potencias occidentales —comenzando por Estados Unidos—, a la dictadura de Franco bajo la promesa/cruzada del dictador contra los «asesinos de España », estos son, la masonería y el comunismo. Ello no impidió, sin embargo, que desde el exterior continuasen las campañas de apoyo a los refugiados republicanos, así como por el fin de la represión violenta, la amnistía para los exiliados y la libertad de los presos políticos que permanecían encarcelados a lo largo de la geografía peninsular. Las voces del exilio se comenzaron a solapar con una oposición y disidencia en el interior de España cada vez más ruidosa, cuyo altavoz y detonante definitivo se produjo a mediados de la década de 1950.

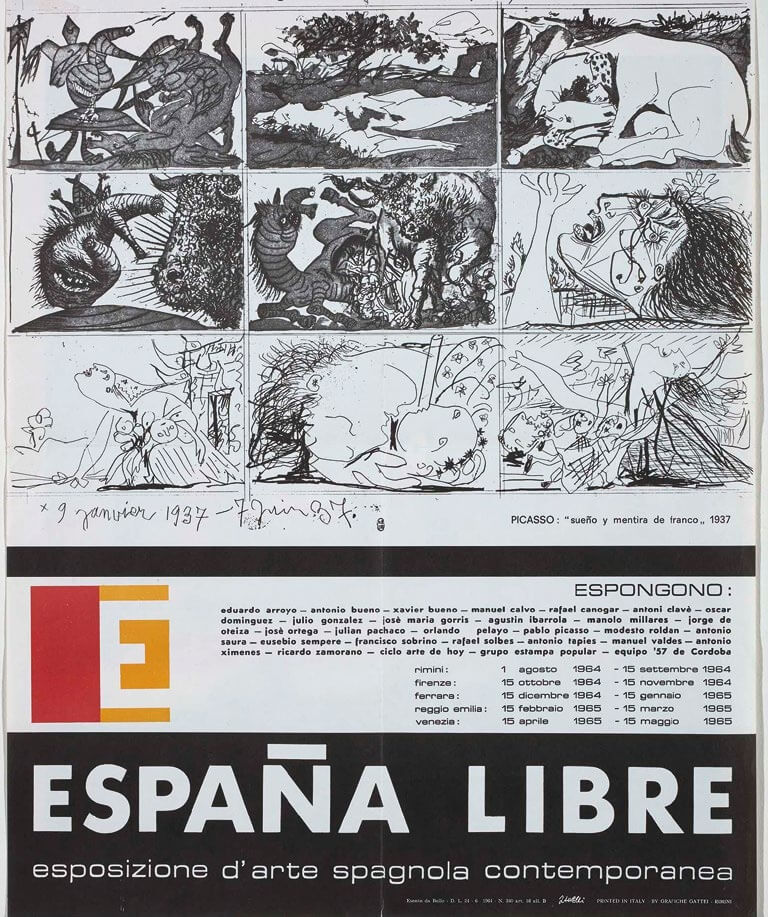

Aquel fue solo el principio de una larga lista de conatos de enfrentamiento al régimen, de manifestaciones estudiantiles y obreras, de acciones y comunicados firmados por autoridades de la intelectualidad española del momento, tanto del interior como del exilio, cada vez más críticas con la administración franquista. Las políticas desarrollistas adoptadas por el nuevo gobierno tecnócrata a partir de 1962 sirvieron como acicate por la libertad política y social, y muchos artistas del interior se sumaron a iniciativas abiertamente condenatorias del franquismo, como la exposición itinerante «España Libre» (agosto 1964-mayo 1965).

Celebrada en ciudades como Venecia o Rímini con motivo del vigésimo aniversario de la resistencia italiana, en su comité organizador se encontraba el crítico de arte Giulio Carlo Argan, militante en la Izquierda Independiente de Italia, junto con otras autoridades próximas al PCI; en ella participaron artistas entonces activos en el panorama cultural español como Eduardo Arroyo, Rafael Canogar, Antonio Saura, Manolo Valdés (integrante del grupo Crónica de la Realidad), o el grupo Estampa Popular, entre otros. Las obras de esta joven generación fueron colgadas junto a piezas de artistas cuyo compromiso antifranquista se remontaba ya veinticinco años atrás. Este interesante guiño torna aún más provocativo si tenemos en cuenta que, precisamente en 1964, la España de Franco conmemoraba sus XXV Años de Paz, una hipócrita pantomima disfrazada de efemérides de naturaleza diversa.

Resulta llamativo ver cómo las iniciativas culturales que marcaron el tardofranquismo estuvieron, en buena medida, atravesadas por un discurso social muy crítico con la realidad española e internacional —pensemos, por ejemplo, en las movilizaciones contra EE.UU. a causa de los atroces crímenes cometidos en Vietnam—, heredero de los ideales democráticos y del revolucionarismo de la Segunda República. ¿Cómo explicar, si no, la reutilización de elementos tan emblemáticos como las figuras del Guernica, probablemente una de las obras de mayor calado en la memoria colectiva de la España republicana?

Las relecturas y los nuevos significados de la cultura artística de la resistencia son, a mi juicio, un guiño a los anhelos de quienes veían en la transición a la democracia el momento clave para la reparación del daño causado casi cuarenta años atrás. No solo eso, sino que reflejaban la consciencia de una herida, todavía abierta, que, tras la muerte del dictador, colectivos y agrupaciones institucionales y civiles intentaron cerrar. Sin embargo, ese proceso sanador dista mucho de haber alcanzado su objetivo; al contrario, parece retroceder. Quizás sea este el momento de recuperar la frase del malagueño con la que empezaba y recordar que, a través del arte, un cambio es posible.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.