Un día de abril de 1469, una joven de apenas dieciséis años se desposa con un rico comerciante florentino. En ese acto ella adopta el apellido de su esposo, Vespucci, y adquiere ciudadanía florentina, la del lugar donde mejor podrán apreciar las inusuales cualidades que posee: una belleza sobrecogedora. Ella será el rostro de Venus en El nacimiento de Venus, de Botticelli, y devendrá la plasmación simbólica de la belleza como uno de los ejes de centralidad conceptual del Renacimiento.

El ansia de belleza y su búsqueda no es, nunca lo es, una finalidad desprovista de sentido. Stendhal, siglos más tarde, definiría la belleza como “la esperanza de un futuro mejor”; observar algo bello nos remite a aquella máxima epicúrea, a aquel remedio del Tetrafarmakon para soportar la dureza de la vida, aquel que anuncia que el bien puede llegar, que no importa lo insoportable que haya sido nuestra existencia pues, cuando asoma la posibilidad de que lo insoportable termine, un día, un buen día, asoma la belleza.

Eso es justo lo que construye el Renacimiento: pretender, buscar, trenzar belleza es confiar, tener optimismo sobre la posibilidad de una nueva guía de sentido que haga que mejore el mundo y nosotros en él. El rostro fascinante de Simonetta Vespucci, el semblante de esa chiquilla, será con Botticelli, Piero di Cosimo, Ghirlandaio y muchos más la manifestación, bella, de que un mundo mejor debe ser posible.

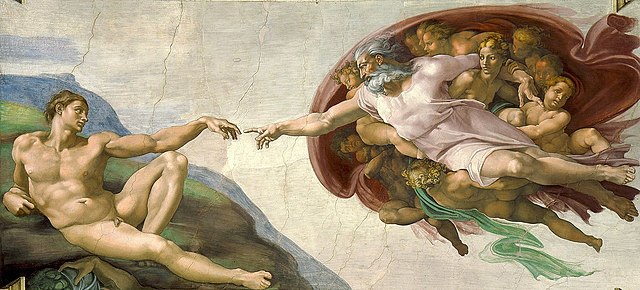

Unos años más tarde, en 1486, un joven intelectual escribe una de las más hermosas reflexiones que han llegado a nuestros tiempos: Oratio de hominis dignitate. Con el Discurso sobre la dignidad humana, Pico della Mirandola refleja, como Botticelli hiciera con la faz de Simonetta, el segundo eje, el segundo “acontecimiento” sobre el que pivota y se fundamenta el Renacimiento: una novedosa comprensión de cómo nos entendemos a nosotros mismos.

Lo humano adquiere un nuevo sentido, una nueva caracterización que implica una nueva definición y un nuevo paradigma de excelencia en la condición humana. El ser humano, propugnará Pico della Mirandola, deja de ser un sujeto sometido por una culpa original que le impide cualquier transformación radical de sí, de su colectivo, de su condición; deja de estar, por tanto, privado de cualquier posibilidad de libertad para configurarse como un “proyecto”, un individuo abierto, optimista, esperanzado y racional que podrá desplegar sus potencialidades sin más cortapisa que su propia voluntad.

Es el tránsito del animal estabulado al “animal inacabado”, como siglos más tarde apuntaría Nietzsche, un individuo perpetuamente inacabado, siempre por concluirse, un puro devenir, un sujeto con una “personalidad” que le va plástica y dinámicamente proporcionando la biografía de su propia existencia. De ser la forma del castigo de Dios pasa a ser la sustancia más fascinante por Dios creada.

A la redefinición de lo humano que acompaña cualquier ideología que deviene hegemónica lo denominamos genéricamente “humanismo”; a lo que hizo el Renacimiento lo llamamos Humanismo, con mayúsculas. Esa “aperturidad” existencial, esa vocación por realizar la escultura de sí es la que convierte al ser humano del Renacimiento en viajero, en multidisciplinar y especialmente en culto, pues nada más que esa posibilidad infinita de creación de uno mismo es la cultura.

En los dibujos animados, como por ejemplo en las aventuras del correcaminos, suele darse la situación del personaje que, flotando sobre el abismo, sigue corriendo como si todavía le sustentara algo. Es solo en el momento en el que percibe que no le sustenta nada cuando se precipita al vacío.

En una revolución se da la misma circunstancia; nada empieza en un momento concreto y determinado (la carretera no se acaba de repente a ojos del coyote) y cuando algo empieza nunca se deja de arrastrar lo que antecede (el coyote sigue teniendo conciencia de que corre sobre la carretera pese a estar ya en el abismo). A esa especie de continuidad discontinua del proceso histórico con el que irrumpe un acontecimiento es a lo que Hegel denominaba “el sordo tejer del espíritu”.

El acontecimiento va aconteciendo, se va tejiendo de manera irremisible pero silenciosa sin que lo percibamos, sin que tomemos conciencia del cambio hasta que su evidencia es innegable. Con el Renacimiento sucede lo mismo: no hay un punto concreto de inicio ni un punto concluyente de fin. La historiografía, sin embargo, suele, porque es su obligación, concretar un poco más, situar hacia el siglo XV su origen temporal y en Florencia o el área de la Toscana su origen espacial.

Pero el germen ya existía mucho antes, por ejemplo en las pinturas de Duccio, de Cimabue, de Giotto, y en las escrituras de Dante, de Boccaccio, de Petrarca... (todos ellos toscanos). Italia vuelve a ser, como lo fuera anteriormente con la cultura romana o con la entronización del cristianismo, el foco que irradia sobre Europa. Florencia, que era en ese momento una ciudad-Estado y república, reúne el mejor sustrato posible para que la semilla germine, para que el nuevo orden supla al feudalismo: cultura, burguesía, conciencia colectiva, mecenazgo y cosmopolitismo.

El “milagro” toscano ocurre cuando esas condiciones socioeconómicas y culturales reorientan la mirada no de forma melancólica, sino creativa, hacia la Antigüedad que ya supo aunar sus aspiraciones de belleza, humanidad y equilibrio; cuando se empieza a mirar la “alteridad” no como un enemigo feroz del dogma, sino como la riqueza de unos asociados en el saber; cuando se pudo, en definitiva, permitir que el talento individual se volcara sobre lo colectivo.

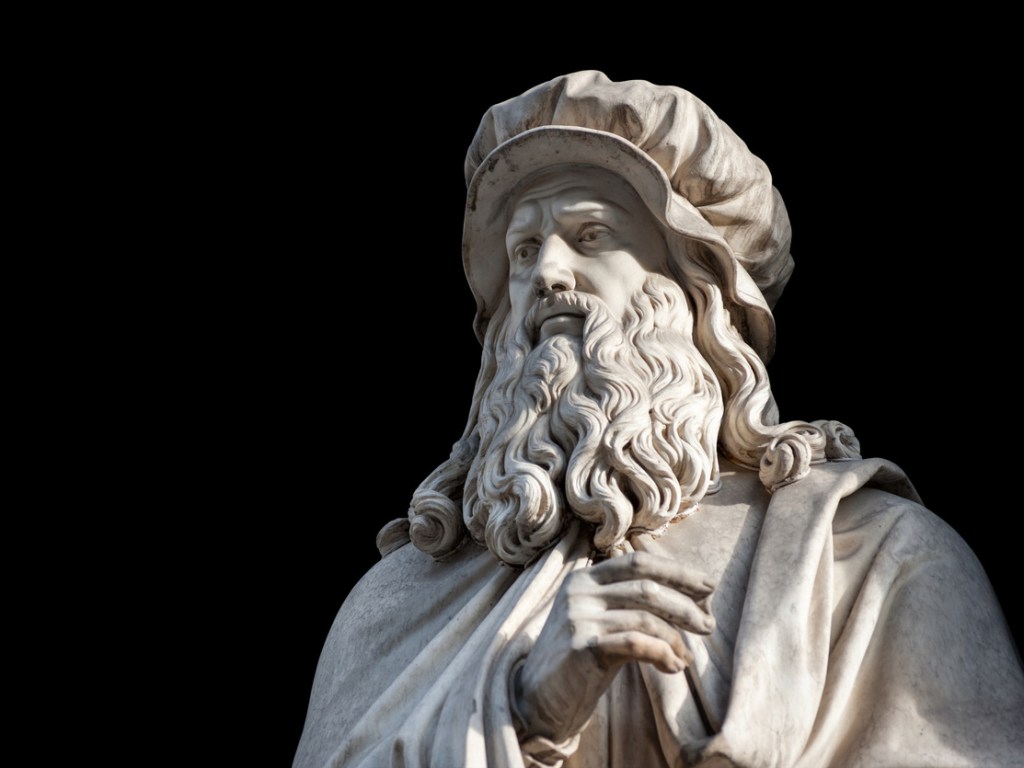

A partir de ahí, una pléyade de genios: de los tratadistas del quattrocento como Piero della Francesca, Leon Battista Alberti o Luca Pacioli, con su “divina proporción” y el “número áureo”, a la increíble capacidad de dar forma al nuevo sentido de Massacio, Ghiberti, Brunelleschi o Donatello, para estallar en el genio ya ampliado de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo o en la ferocidad reflexiva de Copérnico, Maquiavelo, Valla o Erasmo.

Simonetta apenas pudo cumplir los veintitrés años: la tuberculosis acabó con ella una noche de abril de 1476, pero la siguieron pintando de memoria. Pico solo cumplió los treinta y uno –probablemente murió envenenado con arsénico–, pero hoy, un día quinientos veintiséis años más tarde, se cuela entre estas líneas.

El mundo seguía siendo, como lo sigue siendo, un lugar cruel y sin sentido, pero desde que ellos y otros muchos como ellos aparecieron ese mismo mundo cobró otro brillo, otra lectura, otro sentido. Y nos legaron, para estos tiempos sombríos por exceso de claridad, una esperanza: la esperanza en el renacimiento del Renacimiento.