En 1866, el año antes del nacimiento de Marie Curie, se completó una de las empresas técnicas y comerciales que simbolizan el esfuerzo científico del siglo diecinueve: el establecimiento del cable telegráfico transatlántico, que unía los Estados Unidos y Gran Bretaña, dirigido por el físico británico William Thomson, conocido también como Lord Kelvin. Eran tiempos de promesas de progreso eterno gracias a la ciencia y la tecnología, especialmente simbolizadas por la máquina de vapor; tiempos de globalización, de mejoras en el transporte y en la comunicación; tiempos de búsqueda de leyes matemáticas universales, para conocer el funcionamiento de esas máquinas y para entender fenómenos naturales como la electricidad o la luz.

A pesar de esa confianza depositada en la ciencia, la consideración de los científicos como «actores» esenciales en la sociedad era reciente. De hecho, aunque su actividad se remontara a siglos antes, los «científicos» en sí eran muy recientes. Tan solo treinta y cuatro años antes, el 24 de junio de 1833, en un encuentro de la British Association for the Advancement of Science en Cambridge, el geólogo William Whewell, claramente influenciado por la matemática Mary Somerville, acuñó el vocablo «científico» (scientist) para referirse a aquellos «hombres de ciencia» o «filósofos naturales» que sentían la falta de un término unificador para una gran variedad de actividades: de buscar fósiles a hacer cálculos, mediciones o experimentos.

Así pues, los pensadores de la época también se dedicaron a establecer límites entre disciplinas, a levantar fronteras entre qué se consideraba científico y qué no, y a construir barreras entre quien podía hacer ciencia y quien no, dejando a las mujeres fuera. Estos científicos creían firmemente que estaban erigiendo los fundamentos de un conocimiento racional, riguroso, acurado, útil y universal. Este positivismo extremo, esta creencia en la universalidad y en el progreso a través de la ciencia, es una de las principales características de la actividad científica del siglo diecinueve, uno de los leitmotiv de la ciencia de la época. Para muchos de sus protagonistas, esta era una etapa de revoluciones en el conocimiento, en la que la ciencia salvaría a la humanidad de todos sus males.

A pesar de estos discursos, en los últimos cuarenta años los historiadores de la ciencia han roto la baraja y han puesto en duda la existencia de un conocimiento universal al que podamos llamar ciencia, así como un método común para estas actividades, señalando así la gran variedad de lugares y métodos que nos llevan a pensar en varias tipologías de conocimiento.

Asimismo, los historiadores de la ciencia han mostrado cómo las supuestas revoluciones son habitualmente solo discursivas, y la creación de conocimiento puede ser visto también como un proceso gradual en el que existen muchas continuidades y comunicaciones entre saberes, prácticas y científicos de diferentes épocas. Los genios aislados del mundo también han sido puestos en duda, y se ha destacado como crucial la influencia del contexto histórico, social y político.

La aparición de la máquina de vapor, y su aplicación en trenes y barcos, supuso un cambio absoluto en la comunicación

El mundo se hizo más pequeño

De todas formas, los historiadores de la ciencia también han reconocido que la aparición de la máquina de vapor, y su aplicación en trenes y barcos, supuso un cambio absoluto en la comunicación entre personas y, por tanto, en su concepción del mundo, que empequeñeció. Igualmente, la máquina de vapor cambió el mundo de la imprenta, permitiendo la publicación de libros —y también revistas científicas— cada vez más baratos y asequibles para un sector más amplio de la población, y a los investigadores, que además de poder moverse más fácilmente por el mundo, disponían de un acceso más rápido a los resultados de otros científicos. De haber nacido cien años antes, Marie Curie no hubiera tenido, en su juventud, acceso a tanta información científica, ni tan actualizada, como la que tuvo por haber nacido a finales del siglo diecinueve. El conocimiento, los especímenes y los instrumentos fluían con facilidad de un lugar a otro.

Todo ello se hallaba íntimamente asociado tanto a las relaciones imperiales —especialmente en el caso británico— como a las conexiones con el complejo industrial privado, que vio en la ciencia y la tecnología una muy buena inversión de futuro, haciendo que figuras claves de este encaje, como el mismo William Thomson, se enriquecieran gracias a sus conocimientos científicos. Los técnicos eran figuras indispensables en el entramado tecnológico-comercial que comercializaba el telégrafo o la electricidad, el otro gran fenómeno que, aunque conocido de siglos atrás, se controló y extendió en la época en que Curie estudiaba en Polonia.

Aunque ya se habían realizado algunas pruebas, fue la Exposición Internacional de Electricidad de 1881 en París —solo diez años antes de la llegada de Curie a la capital francesa— la que sirvió de verdadero impulso para los usos públicos y domésticos de la nueva tecnología eléctrica. Y es que las grandes exposiciones, internacionales o universales, son un claro ejemplo de cómo este fue el siglo de la muestra pública y la confianza generalizada en la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Uno de los ejemplos más famosos se produjo también en París en la Exposición Universal de 1889, cuando solo faltaban dos años para que Curie entrara en la Sorbona, en la que se construyó, entre muchas otras maravillas, la Torre Eiffel.

Venciendo la enfermedad

El del diecinueve era también un mundo en que los avances de la medicina habían generado mucha confianza en la ciencia por parte de la población. La expansión de las vacunas, con la vacunación general de la viruela y la aparición de otras similares, o la paulatina aceptación de la teoría microbiana, que asignaba a los gérmenes la causa de las enfermedades, y, por tanto, abría un nuevo mundo en relación con la prevención y desinfección, fueron algunos de los grandes avances médicos de la época. De hecho, estas concepciones llevaron, junto con el descubrimiento de varios métodos de anestesia, a una auténtica revolución en la cirugía. La prevención de la infección impulsó la necesidad de establecer protocolos de limpieza y permitió la aparición de espacios antisépticos o asépticos. Surgieron así los quirófanos, que permitieron la realización de operaciones cada vez más complicadas, que, libres de infecciones, podían abrir el tórax e incluso el cráneo del paciente.

Como veremos en el caso de la química y la física, los laboratorios científicos cada vez más especializados se convirtieron en espacios vitales para la aparición de la nueva disciplina de la microbiología, convirtiendo a científicos como el francés Louis Pasteur o el alemán Robert Koch en personajes claves de la ciencia del momento. Koch y Pasteur, y muchos otros como el catalán Jaume Ferran, fueron los constructores de esta nueva ciencia descubriendo nuevos patógenos, métodos de prevención de contaminación de alimentos y desarrollando nuevas vacunas. Pasteur, que era una de las grandes figuras científicas de la Francia a la que llegó Curie, fue también un gran ejemplo del científico público, el científico que se supo vender, a sí mismo y a su investigación, que estableció lazos frecuentes con el poder, la economía y la industria.

Los avances de la medicina en el XIX generaron mucha confianza en la ciencia por parte de la población

Ciencia e industria, nuevas aplicaciones

Durante este siglo la electricidad no solo se extendió por la iluminación pública de las grandes ciudades europeas, sino que fue también tema de investigación entre los estudiosos. Científicos como los británicos Michael Faraday, William Crookes y James Clerk Maxwell, o los alemanes Herman von Helmholtz y su discípulo Heinrich Rudolf Hertz investigaron y descubrieron fenómenos físicos como el electromagnetismo o los rayos catódicos, y, como Newton siglos antes, establecieron leyes matemáticas que los explicaban. Volviendo a la conexión entre ciencia e industria, los conocimientos y leyes que estos científicos expusieron ayudaron a desarrollar y entender la ciencia detrás de aparatos de uso común y máquinas industriales, impulsando nuevas aplicaciones y tecnologías.

Por ejemplo, las teorías, predicciones y ecuaciones matemáticas de Maxwell y los experimentos de Hertz permitieron el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, que este último incluso aprendió a controlar y producir. La investigación alrededor de estas ondas llevó al italiano Guglielmo Marconi al desarrollo de un emisor y un receptor de radio, descubrimiento que, ya entrado el siglo xx, no hizo más que intensificar la comunicación entre los puntos más lejanos del globo.

Hertz, y muchos otros científicos germánicos, se beneficiaron de la voluntad del gobierno alemán de financiar la educación técnica y científica y, en especial, de establecer laboratorios para estudiantes en todas sus universidades. Maxwell, como muchos otros, tenía su laboratorio especializado en el Cavendish de Cambridge, pero fue la iniciativa del químico alemán Justus von Liebig la que situó en las universidades germánicas los laboratorios que por primera vez combinaban investigación con educación científica, hecho de enorme influencia en la Europa continental. El fenómeno Curie no se puede entender sin esta transformación del laboratorio como un espacio privado, incluso en siglos anteriores doméstico, a un espacio de investigación, colaboración y educación universitaria.

La revolución química

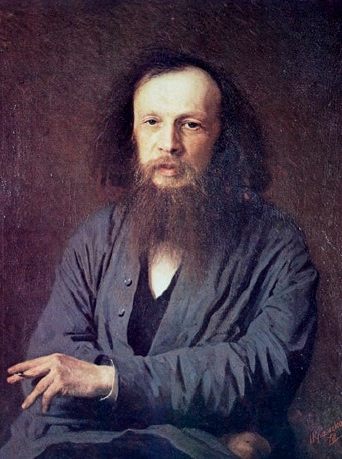

Gracias, entre otros factores, a esta política científica, Alemania se convirtió en el país referencia en investigación química. Allí viajó, para trabajar junto al químico Robert Bunsen —que descubrió varios elementos y dejó su nombre en un mechero que se sigue utilizando—, un joven ruso que pasaría a la historia de la química: Dmitri Ivánovich Mendeléyev. Desde inicios de siglo, la comunidad química discutía sobre el peso de los átomos, y trataba de encontrar métodos para clasificar los elementos y presentarlos de forma más clara a los estudiantes. En la década de 1870, Mendeléyev publicó, primero en ruso y después en alemán, varias versiones de un «artefacto» que se convertirá en esencial para la práctica química a partir de ese momento, la tabla periódica de los elementos.

La propuesta de Mendeléyev era clara, útil para la educación, y dejaba huecos para elementos entonces desconocidos. En los siguientes años, varios descubrimientos confirmaron las predicciones de Mendeléyev, dando a su tabla aún más fama en la comunidad científica. Más tarde, la tabla sufrió modificaciones, y se le añadieron más y más elementos, como los descubiertos por Curie. Mendeléyev, que se encontró con Curie en París en 1902, fue un activo defensor de la industria química en la Rusia prerrevolucionaria, convirtiéndose en un decidido actor político y social.

La historia de la tabla periódica muestra la importancia de la enseñanza en el desarrollo científico.

Mujeres en la sombra

A pesar de esa importancia, a finales del siglo XIX la universidad seguía siendo un espacio eminentemente masculino y de clase alta, en el que las mujeres y las clases trabajadoras tardarían en tener una presencia significativa. A pesar de ello, muchos trabajadores eran figuras esenciales, y no reconocidas, para toda esta investigación científica y tecnológica, especialmente aquellos con habilidades no formales para construir aparatos como balanzas, microscopios o telescopios. Lo mismo pasaba con las mujeres. Es habitual en este siglo la presencia de mujeres colaboradoras indispensables —pero invisibles— de sus maridos científicos, como es el caso de Mary Lyell, la mujer del geólogo Charles Lyell, que le acompañaba en sus viajes de investigación, editaba sus libros y clasificaba su colección malacológica, sobre la que se convirtió en una experta. Otro caso es el de Mary Somerville, nombrada al principio del texto, una física matemática que, a pesar de no haber recibido formación académica, fue capaz de hacer investigaciones originales publicadas por la Royal Society, a la que no le estaba permitido entrar.

Aparecen los rayos «incógnita»

En 1895, el año en que Pierre y Marie se casaron, el físico alemán Wilhem Conrad Röntgen, otro beneficiario de la política de educación científica y técnica germana, descubrió, mientras experimentaba con rayos catódicos, los que él mismo llamó rayos «incógnita» o rayos «X». El descubrimiento de Röntgen, ganador del primer Premio Nobel de Física en 1901, fue clave en las posteriores investigaciones de los Curie y Becquerel en París, y se convirtió en un fenómeno mundial por su capacidad de mostrar imágenes a través de los objetos, especialmente a través de la carne humana. El mismo Röntgen ya apuntó cómo esta capacidad de los rayos X tenía una clara aplicación en medicina, que se desarrolló durante la primera mitad del siglo xx, y que la misma Curie se encargó de utilizar en sus petites Curie durante la Primera Guerra Mundial.

El descubrimiento de Röntgen, los rayos X, fue clave en las posteriores investigaciones del matrimonio Curie

Como hemos visto, la historia de la actividad científica de Marie Curie no se puede explicar sin entender el contexto científico en que se desarrolló, desde las visiones positivistas de la ciencia, a las mejoras en el transporte y las comunicaciones, pasando por las aplicaciones industriales de la práctica científica, la unión entre investigación y educación en las universidades o desarrollos científicos específicos como la tabla periódica o los rayos X.