Para cualquier persona que tenga cierta formación, pero que sea profana en la medicina, las referencias anteriores a Harvey o Servet (siglo xvi) se limitan, con gran probabilidad, al famoso juramento hipocrático, que hace referencia al personaje más influyente y célebre de la escuela de Cos.

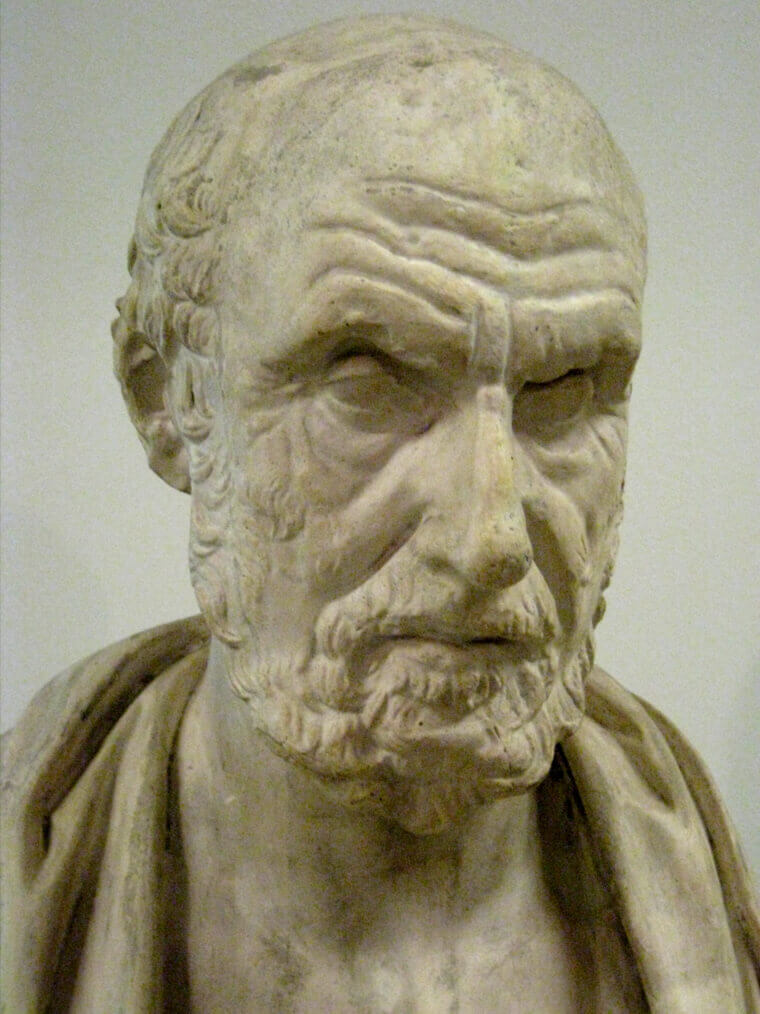

Aproximadamente un siglo después del nacimiento de la escuela de Cnido apareció una escuela competidora, en la cercana isla de Cos, en el Egeo. Uno de sus directores fue Hipócrates (460-377 a. C.), el médico más importante de la antigüedad y al que consideramos el padre de la medicina, ya que, gracias a él, por primera vez, el «factor humano» tomó protagonismo, excluyendo a la religión.

De Hipócrates se sabe que nació en la isla de Cos (Grecia) y que realizó numerosos viajes antes de establecerse definitivamente en su isla natal para dedicarse a la enseñanza y práctica de la medicina. Su vida coincide con la edad de oro helenística, en la que destacaron personajes de la talla de Pericles en política; Sócrates y Protágoras en filosofía; Heródoto y Tucídides en historia; o Esquilo, Sófocles y Eurípides en teatro. Murió en Larissa (Grecia), donde se afincó durante los últimos años de su vida.

Nadie duda de que Hipócrates fue un médico con una especialidad habilidad y que trabajó durante algún tiempo en la escuela de Cos, pero no es tan seguro que fuese el autor del juramento hipocrático o que escribiese en su totalidad el célebre Corpus hippocraticum.

Entre los episodios y referencias más célebres de la vida-leyenda de Hipócrates se encuentran: la curación de la locura de Demócrito, su negación a atender una epidemia en el imperio persa, la existencia en la isla de Cos de un gigantesco plátano que se dice que era descendiente del árbol bajo el cual Hipócrates enseñaba a sus discípulos y que al tratar temas como el aborto y la eutanasia puso de manifiesto que no todos los médicos de la época pensaban de igual forma.

Corpus hippocraticum

El Corpus hippocraticum es lo único que nos ha llegado de la biblioteca médica de la Escuela de Cos y está constituido por setenta y dos obras, en las cuales se repudia la medicina teúrgica y filosófica previa. Los textos hipocráticos proceden en su mayor parte de las escuelas de Cnido y Cos, si bien podemos distinguir claramente tres etapas: el siglo v a. C., la segunda mitad del siglo iv a. C. y la actividad posterior al siglo iv a. C. La etapa hipocrática central (segunda mitad del siglo v a. C.) está integrada por textos procedentes de las escuelas de Cnido Y Cos.

La escuela de Cos daba gran importancia a los síntomas referidos por el paciente, sin embargo, tenía más limitaciones que la de Cnido desde el punto de vista terapéutico. Es sabido que el tratamiento de la escuela de Cos se realizaba básicamente a base de purgantes y productos lácteos. De esta escuela proceden Sobre la dieta en las enfermedades agudas, Sobre los aires, las aguas y los lugares, los Pronósticos, los Aforismos, Epidemias I y II, Sobre las heridas de la cabeza, Sobre las fracturas y Sobre las articulaciones. Durante la segunda mitad del siglo iv hubo influencias sofistas, lo cual hizo que se plantearan dudas sobre la terapéutica y el pronóstico (Sobre la dieta, Sobre la naturaleza del hombre). Por último, hay tratados escritos a partir del siglo iv a. C., en los que existen influencias aristotélicas, epicúreas y estoicas (Sobre el corazón, Sobre el alimento, Sobre el médico).

Describimos, de forma somera, algunos de sus volúmenes más importantes: Tratado de los aires, las aguas y los lugares: en vez de atribuir un origen divino a las enfermedades, analiza sus causas ambientales (agentes externos). Sugiere que el clima, el agua o la situación geográfica de una ciudad pueden ayudar al médico a evaluar la salud general de sus habitantes.

Tratado del pronóstico y Aforismos: anticipan la idea de que el médico podría predecir la evolución de una enfermedad mediante la observación de un número suficiente de casos. Una idea novedosa en aquellos momentos.

Régimen y Régimen en enfermedades agudas: hacen hincapié en la dieta, en el estilo de vida del paciente y en cómo ello influye la convalecencia sobre la salud. La enfermedad sagrada: es un tratado sobre la epilepsia y se revela el rudimentario conocimiento de la anatomía que imperaba en la antigua Grecia. Se creía que su causa era la falta de aire, transportada al cerebro y las extremidades a través de las venas.

Articulaciones: en él se describe el banco hipocrático para el tratamiento de las luxaciones.

Las epidemias: aparecen los primeros historiales clínicos. Allí se detallan cuidadosas descripciones de pacientes, se describen veintiocho casos clínicos con nombres, de los cuales solo en diez se consiguió la curación.

La principal hazaña de la primera medicina científica (medicina hipocrática) consistió en sustituir la explicación de la salud y enfermedad con elementos mágicos y sobrenaturales por una teoría circunscrita a la esfera del hombre y la naturaleza. La observación racional fue el marco de esa teoría, se trató de una ciencia empírica que nació de la filosofía y que más adelante se separó de ella.

Los primeros físicos

Medicina y filosofía nacen en la Grecia arcaica y clásica en un momento en el que no había una distinción neta entre cuerpo y alma, por lo que a aquellos primeros estudiosos se les denominó simplemente como físicos, ya que estudiaban la physis, la naturaleza.

En el canto X de la Odisea, el protagonista observa el aspecto (physis) de la planta medicinal que Hermes le ofrece para estar a salvo de la magia de Circe: tiene negra la raíz, pero su flor es blanca como la leche, dice el poeta. Esta parece ser la mención más antigua de la palabra physis. Para los primeros filósofos todas las cosas tenían algo en común y que era también parte fundamental del cosmos, a lo que bautizaron como physis.

Para designar el proceso por el cual el pensamiento del hombre podía manejar las ideas y las categorías que le daban un conocimiento de la physis emplearon el vocablo téchne —«arte o técnica»—. Siglos después, el filósofo Heidegger señaló que la téchne significa creación, algo que para poder crearse requería no solo habilidad manual sino conocimiento pleno de aquello que trataba de hacerse. De alguna forma, los primeros filósofos crearon todo un sistema de aproximación conceptual a la physis siguiendo una téchne. Alcmeón de Crotona comenzó a pensar que la physis no era solo problema de los filósofos, y a partir de ese momento pasó a ser también un problema de los médicos.

Uno de los aforismos hipocráticos más conocidos reza: «el médico es igual que el filósofo». Y, tiempo atrás, Platón ya había señalado que la filosofía era la medicina el alma. En el capítulo IX de su República es un diálogo entre Glaucón y Sócrates donde el primero pregunta si es necesario que un Estado cuente con buenos médicos. Sócrates no solo contesta afirmativamente, sino que señala que, para ayudar al enfermo, además de contar con experiencia clínica, sería bueno que hubiese padecido la enfermedad, ya que ayudaría a comprenderlo.

Platón defiende que para curar a los enfermos es preciso que su alma esté sana y, en este sentido, la filosofía es fundamental para que las capacidades intelectuales estén perfectamente ordenadas. Más adelante, Aristóteles en el libro I de su Ética a Nicómaco define de forma meridiana cuál es el fin último de la medicina: la salud.

Como la palabra médico corresponde al griego iatrós, a la técnica por él utilizada se le dio el nombre de téchnē iatrikē —Ars Medica para los latinos—. De esta forma, un filósofo (médico) estaba ante la posibilidad de abordar la esencia (physis) de un fenómeno (enfermedad) a través de un método-saber (téchne iatrike) en una dimensión tangible (el enfermo). El nacimiento de la medicina como un «saber técnico» (techné iatriké) se debe a Hipócrates y a la escuela hipocrática. La techne iatrike está caracterizada por:

- El tema específico de la medicina es el cuerpo humano enfermo.

- El fin específico de la medicina es curar y ayudar al paciente.

- El producto útil de la medicina es la salud del paciente individual.

- La medicina investiga sus principios racionales y da explicación de sus acciones.

Platón pone en boca de Sócrates, en su diálogo Cármides, estas contundentes palabras: «Los buenos médicos, cuando un enfermo busca a causa de un dolor de ojos, dicen que no se deben tratar los ojos aisladamente, sino que es necesario tratar a la vez la cabeza para curar los ojos; y que, del mismo modo, querer curar la cabeza sin tener en cuenta todo el cuerpo es una insensatez. Partiendo de este razonamiento, prescriben un régimen para todo el cuerpo. Y así, curando el todo (hólon), se aplican a curar la parte (méros)». En el mismo diálogo se señala que «la techné iatriké es la episteme («el conocimiento») de la salud». Un concepto importante, ya que conocer aparece en varios de los textos hipocráticos denotado con la palabra episteme, un término que deriva de epi- («sobre, encima de») y -ístēmi («estar firme, fijo sobre un objeto»), es decir, es el saber, la destreza, la pericia.

Se podría decir que son tres conceptos básicos (physis, téchne y epistēmē) los que inauguran un pensamiento original, que genera todo un sistema de categorías —las categorías de la medicina hipocrática—. No podíamos hablar de filosofía griega y medicina sin citar la figura de Sócrates, que a pesar de que no fue médico tuvo influencia de la medicina y del mundo de la salud a través de su madre Fenáreta, que era partera. De hecho, definía su actividad filosófica como mayéutica —«la técnica de asistir a los partos»— ya que defendía que al conocimiento se llega a través de las preguntas. En definitiva, medicina y filosofía comparten objetivos y medios, una simbiosis que permanecerá indisoluble durante siglos.

Esto explica por qué a lo largo de la historia de la medicina nos encontremos con médicos que, a su vez, fueron filósofos: Empédocles de Agrigento, Alcmeón de Crotona, Herófilo de Calcedonia, Avicena, Averroes, Maimónides, Freud, Jaspers, Lacan, Canguilhem o Laín Entralgo, entre otros muchos. Metafóricamente aquellos primeros físicos serían una especie de dios Jano bifronte, la divinidad de dos caras, una que mira a la medicina y otra a la filosofía.

Teoría de los cuatro humores

Para los médicos hipocráticos la physis posee una fuerza que no puede ser superada por el hombre y tiene límites infranqueables por lo humano. La naturaleza tiene armonía y produce armonía, esto es, posee fuerzas capaces de restablecer el orden. Además, tiene una razón (lógos), accesible a la razón humana; por ese motivo debe existir la fisiología (estudio de la naturaleza). Además, la naturaleza posee ciertas fuerzas o principios elementales activos (dynámeis), que son lo seco, lo húmedo, lo caliente y lo frío, la base de la teoría humoral.

Hipócrates defiende que los cambios o movimientos (kínesis) que ocurren en la naturaleza pueden producirse por necesidad o por azar. En el primer caso, los cambios son inexorables, en el segundo caso puede intervenir el hombre. Los cambios inexorables (fatum) son superiores a las fuerzas humanas, por ese motivo no pueden ser dominados por el hombre.

Debido a que el hombre es un «mundo en pequeño», su naturaleza debe tener los atributos de la physis. La vida es un continuo cambio de la naturaleza, desde el nacimiento hasta la muerte, existiendo una mezcla de las cualidades primarias (krasis) y una conexión entre las distintas partes del cuerpo (sympátheia). El mantenimiento de ambas se debe a tres elementos: el calor innato (un agente interno que reside en el ventrículo izquierdo), los alimentos y el aire (pneuma). Este último penetra en el cuerpo por la nariz, la boca y toda la superficie corporal. Es importante destacar el hecho de que en los textos hipocráticos se estudia el cuerpo humano sin diferenciar función y forma, y que los conocimientos anatómicos aparecen dispersos y sin seguir una sistematización.

En la medicina hipocrática surge la idea de los humores como elementos activos que contiene el cuerpo. En los escritos hipocráticos se afirma que hay dos pares de humores, cada uno con cualidades opuestas: sangre y bilis negra, flema y bilis amarilla. Cada humor posee las cualidades de uno de los elementos de la physis (aire, tierra, agua y fuego). De esta forma, la sangre es caliente y seca como el aire y aumenta en primavera; la bilis negra, cálida y húmeda como la tierra y aumenta en otoño; la flema, fría y húmeda como el agua y aumenta en invierno, y la bilis amarilla, fría y seca como el fuego y aumenta en verano. En definitiva, la doctrina hipocrática no se asentaba sobre la anatomía, sino sobre los cuatro elementos de Empédocles.

¿Dónde se originan los humores? La sangre se origina y se renueva en el corazón; la bilis negra, en el bazo; la flema, en el cerebro, y la bilis amarilla, en el hígado. Estos humores no son ficticios, pueden verse: la sangre en las heridas; la bilis negra, en las deposiciones (en especial en las melenas); la flema, en los catarros nasales; y la bilis amarilla, en los vómitos.

De la lectura de los textos destaca la relación que existe entre los humores y las estaciones del año así, por ejemplo, las enfermedades con exceso de flema ocurren en el invierno y pueden manifestarse en afectación pulmonar o acumulación de líquido en el abdomen, como una disentería.

Polibio, yerno de Hipócrates, desarrolló una teoría Sobre la naturaleza humana: observó una relación entre los humores y los temperamentos. Así, por ejemplo, en el temperamento melancólico domina la bilis negra. Posteriormente, los médicos árabes, siguiendo esta misma doctrina, y describirían los temperamentos sanguíneos (pletórico, vivaz), flemático (frío) y colérico (tempestuoso). Nos encontramos ante el germen de la medicina psicosomática y la teoría de los tipos constitucionales.

Concepto de enfermedad

Para ejercer la medicina era preciso hacer una representación mental de la enfermedad del paciente en todo el curso temporal (pasado, presente y futuro). Esta representación es la prognosis.

El acceso al pasado el médico lo buscaba interrogando al paciente (anamnesis) desde los comienzos de su afección. El estado presente constituía la diagnosis y llegaba a ella a través de los seméix, es decir, los signos y síntomas de enfermedad, cuyo estudio es la semiología. En este sentido es célebre la descripción que realiza de la facies hipocrática: «En las enfermedades agudas hay que observar atentamente esto: en primer lugar, el rostro del paciente, si es parecido al de las personas sanas, y sobre todo si se parece a sí mismo. Esto sería lo mejor, y lo contrario de su aspecto normal, lo más peligroso. Puede presentar el aspecto siguiente: nariz afilada, ojos hundidos, sienes deprimidas, orejas frías y contraídas, y los lóbulos de las orejas desviados; la piel de la frente, dura, tensa y reseca, y la tez de todo el rostro, amarillenta u oscura».

A través de distintas hipótesis y deducciones, el médico representaba el curso futuro de la enfermedad. Era la tarea más compleja, y para elaborarla debía recurrir a su saber, experiencia e inteligencia. Esta capacidad intelectual de integración es la parte fundamental del arte médico.

Como ya se ha señalado, el médico hipocrático debía reconocer en primer lugar si la enfermedad era un cambio por necesidad (ananke) o por azar. En el primer caso, se debía abstener de intervenir. En el caso de que tuviera que actuar, debía tener presente el principio de «ser útil o no dañar» (opheléin e me bláptein), precepto que dio origen al célebre primum non nocere («ante todo no dañar»). De igual manera, era muy importante reconocer el momento propicio para instaurar el tratamiento, puesto que no hacerlo en el momento idóneo podía provocar que fuese ineficaz. Esto queda reflejado en su primer aforismo: «La vida es breve; el arte, largo; la ocasión, fugaz; la experiencia, engañosa; el juicio, difícil. Es necesario que no solo el médico mismo se entregue haciendo lo debido, sino también el enfermo y los presentes, y que se den las circunstancias externas».

La salud fue concebida como una buena mezcla de los humores (eyctasía), lo que significaba que existía una completa armonía en la naturaleza del hombre. El concepto de salud conlleva fortaleza, justicia, equilibrio y belleza. La enfermedad era un cambio de esta naturaleza y se producía por una alteración en los humores (dyscrasía). En ese sentido, se entendía que el hombre enfermaba en su totalidad. La enfermedad (nósas) fue concebida como un proceso que se producía en el tiempo. Las enfermedades, como todo cambio, tienen sus causas y aspectos específicos, que se manifiestan en el tiempo, constituyendo un curso natural. Las ideas de modo típico y aspecto específico se convertirán después en los conceptos de género y especie.

El proceso nosológico general era el siguiente: por alguna causa (presente en los alimentos o en el aire) se producía un exceso de un humor. Esta sustancia (materia peccans) pasaba por un proceso de cocción producido por el calor innato (pépsis), por lo que se mezclaba y era eliminada por la orina, las heces o por alguna vía. Si la eliminación era rápida se llamaba krísis, y si era lenta se denominaba lysis. En otras ocasiones la materia peccans se separaba y se depositaba en algún órgano, lo cual podía dar lugar, por ejemplo, a la formación de un absceso.

Las enfermedades tenían días críticos, en los que podía ocurrir la crisis. La teoría de los días críticos está basada en la experiencia, en la observación de que ciertas fiebres hacían crisis en días determinados, como las fiebres palúdicas terciana y cuartana.

¿Cuántas enfermedades conocían los médicos hipocráticos? Nuestro concepto de enfermedad es diferente al de la medicina hipocrática, con frecuencia lo que hoy para nosotros es un síntoma o un signo para ellos era una enfermedad. El estudio de las causas de las enfermedades (etiología), aunque de reconocida importancia teórica, se desarrolló poco, porque los métodos de examen que disponían eran muy elementales. Los factores etiológicos principales eran el clima, las estaciones, los vientos, los lugares, los alimentos y los traumatismos físicos. El aire (pneuma) llegó a tener un papel importantísimo en la medicina hipocrática. Uno de los hechos que llaman la atención es que no se investigase la concatenación de las alteraciones desencadenadas por el proceso patológico (patogenia).

La búsqueda de la excelencia

El principio básico de la terapéutica hipocrática es que la naturaleza (physis) es la que cura y el médico es un simple mediador (vis medicatrix naturae). El tratamiento de las enfermedades se debe regir por tres normas: favorecer y no perjudicar, abstenerse de tratar enfermedades producidas por la «necesidad forzosa» (incurables) y emplear remedios con cualidades contrarias al desequilibrio, por ejemplo, remedios calientes y secos cuando exista un exceso de lo frío y de lo húmedo. Sin embargo, en tres tratados se recomienda utilizar tratamientos con cualidades similares a las que produce el desequilibrio: esto será una de las bases de la medicina homeopática de Samuel Hahnemann.

El médico hipocrático disponía de tres armas terapéuticas: la dieta (díaita), la farmacéutica y la cirugía. La dieta, en contra de lo que pueda creerse a priori, era la más importante, la disciplina en que se medía el arte terapéutico. Se conocía como phármacon a una sustancia extraña al organismo, que no era necesariamente beneficiosa. Se pensaba que el fármaco tenía la capacidad de atraer sustancias corporales afines a su naturaleza, de arrastrarlas y de esta forma poder purificar al organismo.

Tradicionalmente se ha transmitido la idea de que Hipócrates fue un internista, sin embargo, uno de los aspectos más destacados de la colección hipocrática fue el quirúrgico. Para el médico hipocrático era muy importante tener habilidad manual y se distinguían dos tipos de cirugía: una puramente manual y otra instrumental. A la primera pertenecía, por ejemplo, la reducción de fracturas; a la segunda, el uso del bisturí (el arte de drenar abscesos o realizar sangrías).

La salud era el bien más preciado en la sociedad griega, y sin salud no podía haber belleza. Por este motivo, el médico tuvo una posición social reconocida, a pesar de que su ejercicio profesional conllevaba dos hechos por los que era menospreciado: ser manual y estar retribuido con dinero.

Aquel que quería dedicarse a la medicina comenzaba como aprendiz al lado de un maestro y en agradecimiento debía pagarle unos honorarios y prestarle un juramento. ¿Cómo se realizaba el ejercicio de la profesión? Únicamente las grandes comunidades disponían de un médico municipal permanente, al que se pagaba con un salario previamente fijado. Lo habitual era que el médico se desplazase de una ciudad a otra en busca de trabajo. En aquella época las ciudades carecían de legislación respecto a licencias médicas. Cuando el médico (iatros) llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era alquilar una casa (consulta con sala quirúrgica) que se convertía en el iatreion (vocablo de donde deriva iatrogénico) y adonde acudirían los pacientes a ser evaluados. Únicamente aquellos pacientes con elevado poder adquisitivo podrían ser atendidos en su casa. La consulta entre colegas debió ser una práctica habitual.

El pronóstico de la enfermedad era una parte muy importante del ejercicio médico, puesto que era la mejor forma de adquirir un cierto prestigio, sin embargo, la norma era no decir al paciente qué afección tenía y mucho menos si era grave. Uno de los aspectos más relevantes del arte hipocrático fue que la profesión médica alcanzó una enorme dignidad. El médico, en su quehacer, debía estar guiado por dos principios básicos: el amor al hombre y el amor a su arte. Se exigía que el médico cumpliese sus deberes frente a la polis, frente al enfermo y frente a otros médicos.

El ideal moral marcaba que el médico debía ser bello y bueno (calós cagathós), es decir, debía cuidar su presencia (siempre debía visitar a los pacientes perfectamente aseado, bien vestido y perfumado) para que fuese agradable al paciente. Además, se exigía que gozase de buena salud para poder inspirar confianza. De igual forma, era menester que hablase con corrección, serenidad y moderación. En los textos hipocráticos se señala que cuando un médico consiga alcanzar todas estas premisas se habrá convertido en noble (aristos).

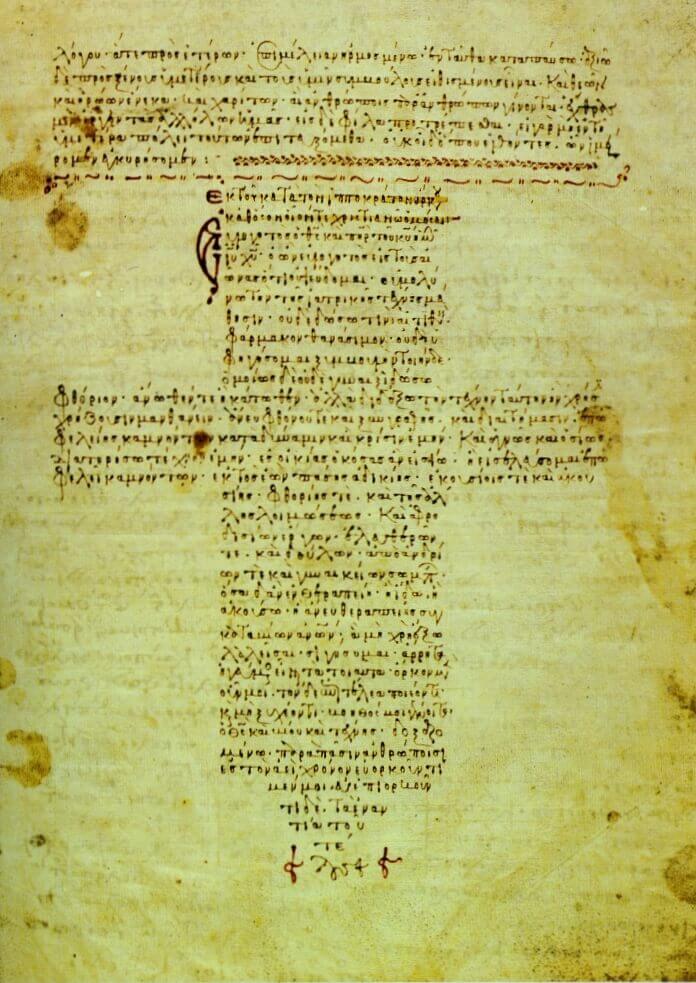

Juramento hipocrático

La medicina griega en tiempos de Hipócrates no estaba organizada ni reglamentada como profesión, los conocimientos médicos se heredaban, se transmitían en el grupo familiar. La profesión tenía carácter de sacerdocio profesionalizado. La sociedad en general desconfiaba de los que hacían de médicos y no existían disposiciones legales que obligaran al practicante a ser responsable de sus actos, como sí ocurría, como hemos visto, en Mesopotamia. Esta situación indujo a dictar sus propias normas de conducta, las cuales quedaron consignadas en un documento que pasó a la posteridad con el nombre de juramento hipocrático.

Los estudiosos fechan el juramento hipocrático a fines del siglo v a. C. o en la primera mitad del iv a. C. Es una declaración de carácter ético-profesional en el que se señalaba, entre otras cosas, que el médico debía contar con un carácter honesto, calmado, comprensivo y serio.

El juramento comienza invocando a los dioses, a Apolo y sus descendientes, y a continuación establece un contrato, un código. Concluye señalando las consecuencias terrenas derivadas de su cumplimiento y la trasgresión. El juramento presenta varios aspectos problemáticos aún no resueltos. ¿Se trata de un texto unitario, son fragmentos compuestos o pertenecen a un texto interpolado? ¿Quién prestaba el juramento, todos los médicos o solo los de un determinado círculo? ¿Era este juramento una realidad o solo la expresión de un ideal?

El código también plantea problemas, así ¿por qué no usar el bisturí ni siquiera para la talla vesical en caso de cálculos? Se ha explicado esto último como expresión de un cierto grado de especialización. Pero probablemente no implicaba que la cirugía comenzase a separarse entonces de la medicina, lo cual sí sucederá en la medicina alejandrina.

En la sociedad griega clásica la salud era el bien supremo. Un proverbio ático rezaba que «el verdadero aristócrata es el que goza de un cuerpo saludable». El ser humano ideal era un hombre desarrollado armónicamente en cuerpo y alma, noble y bello. La enfermedad era un gran mal, que hacía al hombre de menor valía. Por eso, era frecuente que los nacidos débiles o lisiados fueran eliminados. De forma paralela, el aborto era una práctica habitual. Entonces, ¿por qué se prohíbe en el juramento? Algunos historiadores basan en este hecho la hipótesis de que el juramento no se originó en Cos ni en Cnido, sino en el círculo de influencia de los pitagóricos.

El médico, el que cura y medita

El vocablo médico deriva del latín medicus que, a su vez, deriva del verbo mederimedeor, que se traduce por «cuidar, curar o tratar». Este término tenía su origen en el griego demodai, que se puede traducir por «tomar medidas». Para cerrar el círculo, del latino mederi también deriva meditari, «meditar». En definitiva, que el médico sería la persona que practica el arte curativo, que cursa, sana, toma medidas (decisiones) pero que, además, medita.

Por su parte, la palabra clínico tiene su origen directamente en el griego klinike, que era el lecho o la cama donde se yacía. Al añadirle el sufijo -ike, se matiza que es el estudio de lo que sucede con el que está allí tumbado, enfermo. Los primeros en utilizar la derivada latina (clinice) fueron Plinio, allá por el siglo i d. C., y Galeno, un siglo más tarde. Este último empleó el vocablo kilinkós para referirse a determinados médicos, los clínicos. En otras palabras, el médico clínico, es el que sana, cuida, está al lado del lecho del enfermo y, además, medita sobre lo que hace.

Higía y Panacea

Ya hemos visto que el juramento hipocrático comienza con: «Juro por los médicos y Esculapio, y por Higía y Panacea, y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces». Y es que, según la mitología, Asclepio tuvo varios hijos, entre ellos Higía y Panacea. Higía era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad, y de su nombre deriva el término higiene. A esta diosa habitualmente se la representaba como una mujer joven que alimenta a una gran serpiente enroscada en torno a su cuerpo. Esta divinidad se asoció con la prevención de la enfermedad y la continuación de la buena salud.

Por su parte, Panacea era la diosa de la salud. Su nombre se compone de pan («todo») y akos («remedio»), por lo que panacea significa literalmente aquello que es capaz de curar diversas enfermedades.

Durante siglos, las sociedades prefirieron la dualidad Asclepio/Panacea, es decir, el enfoque de la salud entendido como curación quirúrgica (Asclepio) o farmacológica (Panacea): el ser humano aprende a dominar las enfermedades a través del conocimiento de las plantas o minerales y de la tecnología quirúrgica. Este hecho se traduce en el momento actual en la búsqueda de nuevos fármacos, vacunas o nuevas tecnologías que permitan llegar a elaborar diagnósticos más precisos.

La otra vertiente de la salud, la cara oculta, es Higía, la cual ha permanecido postergada porque no enseña fórmulas nuevas ni curas milagrosas. Muy al contrario, Higía enseña el camino de la moderación y la razonabilidad.

Y en estos momentos, ¿por qué debemos abogar por Higía o por Panacea? En cierta ocasión, el político estadounidense Benjamin Franklin (1706-1790) afirmó que «una onza de prevención vale tanto como una libra de curación». Recordemos que una onza equivale a 28,35 g, y una libra, a 453,54 g.

Quizás deberíamos tener muy presentes una frase de George Bernard Shaw que aparece en su obra teatral El dilema del médico: «Utilice su salud lo mejor que pueda y no trate de vivir eternamente, no lo conseguirá».