El conocimiento sobre las mujeres de las sociedades íberas se ha ampliado mucho en las últimas décadas. Hoy nos aproximamos a ellas de una manera global y diversa gracias a los cambios teóricos y metodológicos propiciados por la Arqueología de Género y Feminista, que ha puesto el foco de atención en la capacidad de acción y transformación de las mujeres en sus sociedades, dando valor a la agencia femenina a diferentes niveles y en diversos espacios.

Estos nuevos planteamientos, han permitido visibilizar actividades que tradicionalmente la historia ha obviado, por considerarlas de menor interés. Son las llamadas actividades de mantenimiento, aquellas del día a día que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida, las relacionadas con la obtención, transformación y procesado de alimentos, la provisión de vestido o los cuidados y toda la tecnología que conllevan, y que tienen implicaciones directas en las actividades socioeconómicas y las relaciones sociales y afectivas de la comunidad.

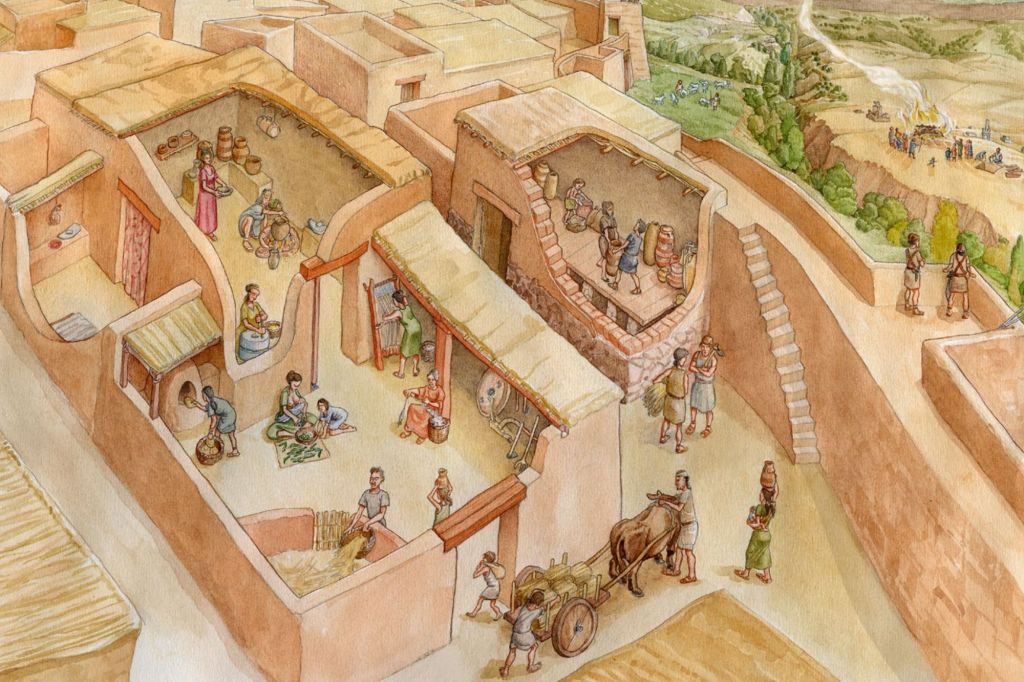

Estas actividades tienen al oppidum como espacio principal de acción, muchas veces desarrolladas en las casas, espacios multifuncionales en donde se han documentado áreas de transformación de alimentos como zonas de molienda, hogares y hornos, para almacenamiento de alimentos o áreas de manufactura textil.

El ámbito del hogar es un espacio vinculado tradicionalmente a las mujeres y en él convergen las relaciones familiares y de vecindad, lazos invisibles que cohesionan y perpetúan modelos de vida.

No obstante, las investigaciones actuales están demostrando que todas estas actividades de gestión de la cotidianidad superan ampliamente los espacios domésticos, dado que las actividades humanas están imbricadas de relaciones personales, de cuidados y afectos, pero también económicas, políticas y culturales.

No podemos obviar que estas actividades pueden rastrearse en los espacios de culto y también en las necrópolis, con una dimensión simbólica y de cohesión de la comunidad.

La visualización de las mujeres en todo el proceso histórico que abarcan las sociedades íberas, desde el siglo VI hasta el I a.C., no es homogénea, sino que hay momentos en los que las mujeres alcanzan mayor visibilidad y presencia en la representación pública, que se relaciona con las etapas de cambio y consolidación de las élites sociales.

Independientemente de cómo fueron representadas, también seguimos sus huellas a través de las actividades que realizaron y que persisten en los diferentes espacios domésticos, religiosos y funerarios.

La producción de tejidos

¿Qué podemos saber acerca de alguna de estas actividades cómo la producción textil? ¿En qué espacios están presentes? ¿Qué significado y connotaciones podemos ver en el uso del vestido? Trataremos de acercarnos a estos aspectos centrándonos en un tiempo determinado, los siglos IV–III a.C.

La manufactura textil es una de las actividades, vinculadas a las mujeres íberas, bien documentada a través de la arqueología y, también, de las fuentes clásicas.

Esta actividad está atestiguada en los asentamientos a través del registro material de piezas asociadas a la elaboración artesanal de tejidos: pesas de telar, fusayolas y otros elementos, menos frecuentes, como husos o placas perforadas de hueso o cerámica, que funcionaron de telares de mano y tensadores de fibras.

La trascendencia de su producción textil queda reflejada en las obras de diferentes autores clásicos que aluden a la excelencia de los tejidos de varias zonas de la península. Así, Estrabón resalta la cantidad de paños que se importaba desde la Turdetania, siendo sus lanas muy solicitadas y de belleza insuperable, la calidad de los tejidos ligeros que fabricaban los saltiétai (Geografía, III, 2,6) y la maestría en el trabajo del lino de los emporitae (Geografía, III, 4,9).

También nos habla sobre los vestidos de las mujeres de la Bastetania que eran adornados con motivos florales (Geografía, III, 3,7). También sabemos que los íberos del ejército de Aníbal llevaban túnicas de lino entretejidas de púrpura y de blancor deslumbrante (Livio, XXII, 46, 6; Polibio, III, 32).

Sobre la actividad textil desarrollada por las mujeres, hay noticias acerca de certámenes en los que se exhibían los trabajos realizados por las mujeres y se premiaba a las que mayor número y mejores paños habían tejido (Fragmenta Historicorum Graecorum, III, 465 y Paradoxografus Vaticanus, 5, 25-26).

Así pues, estas referencias sitúan el tejido como una actividad socioeconómica relevante de la que se hacen eco los autores clásicos. Pero ¿qué nos dice el registro arqueológico de esta actividad?

La tecnología cotidiana

La provisión de vestido y tejidos para usos variados constituye una de las actividades básicas en estas sociedades. Era una actividad primordial para proveer a la familia o para vestir la casa, pero también como producción excedentaria y especializada destinada al intercambio de productos.

El trabajo textil, al igual que otros desarrollados en el oppidum, requiere conocimientos específicos de las técnicas para la obtención de las fibras, el hilado y el tejido, que además implican el manejo y dominio de una tecnología compleja como el uso de instrumental para hilar y los distintos tipos de telares para confeccionar las telas y paños.

Las fibras vegetales más utilizadas fueron el esparto y el lino, y entre las de origen animal, la lana. Por ejemplo, en el oppidum de Puente Tabas (Jaén) se constata la presencia de todos estos tipos de fibra, directamente a través del registro paleoambiental e, indirectamente, a través de los restos de fauna.

Los procesos que mejor conocemos a través de la arqueología son el hilado y tejido. Hilar (elaborar el hilo) es una actividad que no requiere un espacio específico, se realiza con un equipamiento móvil fácilmente transportable: ruecas, husos y contrapesos –llamados fusayolas–.

Las evidencias arqueológicas de la elaboración del hilo han sido constatadas gracias a la aparición de numerosas fusayolas en los asentamientos, en distintos espacios como en patios, habitaciones o en el exterior de las casas.

Hay que tener en cuenta la gran cantidad de hilo que era necesario preparar para abastecer un telar, por lo que sería una actividad asidua en el entorno doméstico, pudiendo funcionar como tarea de aprendizaje para las niñas, antesala para la adquisición de conocimientos técnicos y manejos necesarios para el dominio del telar.

En cuanto al tejido, se usaban distintos tipos de telares en función del tipo de pieza que se iba a tejer. Los que se denominan de placas, conjugan varias plaquitas perforadas por las que se entrecruzan diferentes hilos para formas patrones decorativo y se manipulaban de forma individual para confeccionar piezas largas y estrechas, como bandas y ribetes.

Los telares verticales son estructuras grandes y complejas para confeccionar paños grandes de tela, y podría requerir la manipulación de varias personas. Serían generalmente de madera, y no es fácil localizarlos en contextos arqueológicos, aunque se suelen identificar por la presencia de conjuntos de contrapesos o pesas de telar (que se colocaban para mantener tensos los hilos) hechos de cerámica, un material más resistente que aparece de forma recurrente en el registro arqueológico. Son estructuras móviles y transportables de una habitación a otra.

Conocemos, a través de la escultura, que los tejidos serían de colores fuertes, primando azules y rojos, de modo que es posible deducir que se llevaría a cabo un proceso de tinción del hilo y el tejido. Las fuentes también aluden al color de las túnicas y mantos.

A modo de curiosidad, los estudios de pigmentos para la representación escultórica del vestido de la Dama de Baza hablan del empleo del azul egipcio, para los tonos azules, y del cinabrio, para los rojos más brillantes, y del uso de estaño para dar ese aspecto metálico plateado a las joyas, lo que nos acerca a todo un mundo simbólico del color en el vestir.

Pero, más allá de la importante actividad socioeconómica que es, tiene un alto valor simbólico, de modo que muchas veces los elementos textiles son documentados, tanto en necrópolis como en santuarios.

Son frecuentes, por ejemplo, las ofrendas de fusayolas, así como agujas o fíbulas que probablemente se ofrendarían con la prenda de vestido. También se encuentran pesas de telar, llegándose a plantear la presencia de estructuras textiles en algunos espacios de culto.

En cualquier caso, lo que se puede precisar es que esta actividad era relevante socialmente hasta el punto de integrar estos instrumentos como ofrendas a la divinidad.

Por otra parte, en las necrópolis se depositan pesas, fusayolas, tensadores o placas, así como husos, agujas o punzones, como elementos de ajuar en las tumbas. Un caso significativo, por la abundancia de objetos diversos asociados al proceso textil, es la necrópolis de El Cigarralejo, en Mula (Murcia), que pudo ser un centro importante de producción de tejidos.

La aparición de tensadores textiles decorados únicamente en tumbas femeninas incide es su consideración de marcador de género. Esta actividad llega a plasmarse también como imagen simbólica en los soportes de memoria de la comunidad, como la escultura o la decoración de vasos cerámicos, que han fijado en el imaginario colectivo a las mujeres íberas como destacadas tejedoras.

La imagen de las mujeres íberas a través del vestido

Los códigos en el vestir definen aspectos que tienen que ver con el estatus social, la edad y el género, e incluso con el rito, en el caso de las imágenes votivas. También se definen aspectos fundamentales sobre la identidad.

Bien es cierto que nuestra aproximación es parcial, pues no se representa a las mujeres de todas las clases sociales, sino a aquellas que pertenecen a la aristocracia.

El vestido femenino se compone de distintas piezas en función de la edad y del estatus social, que parte de una camisa o túnica larga, de lino o lana, con el cuello en pico y la manga corta. Las representaciones más ricas muestran la superposición de varias túnicas, así como los filos de cuellos, mangas y bajos con ribetes tejidos de diferentes motivos geométricos (ajedrezados, triángulos contrapuestos, círculos,…).

Las niñas y jóvenes visten solo con esta pieza del vestido, la túnica larga, ajustada a la cintura con fajín, y llevan el pelo con un característico peinado de dos trenzas que caen sobre los hombros y el pecho, adornadas con borlas o aros metálicos.

Ejemplos de estas imágenes de niñas las encontramos en numerosos exvotos del santuario de Collado de los Jardines, en Santa Elena (Jaén), pero también en el ámbito funerario, como las denominadas Damitas del Corral de Saus, en Moixent (Valencia).

En el caso de las mujeres adultas, la túnica se cubre y reviste de otras piezas de vestido, como el manto (sagum) cuadrado o rectangular que se dispone, en algunos casos, cruzado por el pecho, abierto al costado y sujeto por medio de un alfiler o fíbula en el hombro izquierdo.

La composición se completa por el tocado característico, que se acompaña de una prenda textil de especial relevancia, el velo, que cubre la cabeza y el cuerpo, un signo de prestigio que es también marcador de edad y género. Los velos son enormemente variados. Así, los encontramos de diferente grosor y tamaño; algunos llegan hasta la cintura y otros más amplios llegan hasta los tobillos. Los más ricos indican volantes y ribetes decorados.

El peinado y el tocado, que ocupan un lugar importante en las formas de vestir de las mujeres íberas, es también signo de edad. Así, la cabeza descubierta y presencia de trenzas se asocia a la infancia y juventud, frente a la cabeza cubierta, signo de la mujer adulta.

Este proceso de transformación además se hace explícito en la imagen ibérica a través de los rituales de paso de edad documentados en los santuarios, en los que el corte del cabello y posterior recogido bajo un tocado transitorio cumplen una función performativa del cambio físico a través del rito.

Al alcanzar la edad adulta, el cabello queda recogido bajo tocados y velos, exhibiéndose solo parcialmente, aunque se percibe el cuidado puesto en la confección del mismo. El peinado adopta múltiples fórmulas, en las que se conjugan elementos de pasamanería, postizos y piezas de sujeción como los agujones de hueso, que en ocasiones se convierten también en objetos con iconografía femenina.

El tocado femenino en la edad adulta es rico, diverso y complejo, requiriendo el uso de diferentes elementos que sujetan y organizan el cabello: diademas, mitras y rodetes.

La diadema se ciñe alrededor de la cabeza, ensanchándose en la zona frontal y definiéndose hacia la nuca, donde se sujetaría detrás de las orejas, con cintas. Las diademas se podían acompañar de pequeñas cuentas o adornos que acompañaban al peinado a la altura de la frente. En ocasiones se elaboraron en oro, ricamente decoradas, y pudieron formar parte de la dote de la novia en los contextos de pactos matrimoniales que se celebraban entre la clase aristocrática, y contribuirían a magnificar su imagen social.

Disponemos de varios ejemplos contenidos en tesorillos como son las diademas de Aliseda (Cáceres), Jávea (Alicante), Puebla de los Infantes y Mairena del Alcor (Sevilla) o Giribaile (Jaén).

Otro de los objetos usados en el tocado es la mitra, definida como una especie de casquete que cubre toda la cabeza. Se puede distinguir entre una mitra baja o en aureola que tiene un aspecto de diadema y una mitra alta o en punta, que encajaría en la cabeza. Es un signo claro de género y clase y en la imagen en bronce está presente incluso en los modelos más esquemáticos.

Y, por último, los rodetes que son piezas o apliques que permiten el peinado del pelo a ambos lados de la cara. A partir de la división central del cabello, este se reparte en dos bandas y se recoge. Los rodetes pueden usar en su elaboración elementos de pasamanería para su ornamentación.

El ejemplo más conocido en el uso de rodetes es la Dama de Elche, que adquieren gran tamaño y se configuran como un elemento de joyería para mostrar la ostensión y riqueza familiar.

La imagen de rango y prestigio se completa con el uso de otras joyas que se han convertido en elementos más reconocibles y típicos de las representaciones femeninas, que muestran una técnica exquisita.

Así, el collar es una pieza de enorme valor simbólico en el vestido femenino ibérico, que denota el estatus social y la edad. Este elemento, más que ningún otro, recoge la expresión de ostentación de la aristocracia ibérica, símbolo de la riqueza de la casa. Los collares que usan las mujeres pueden ser cordones torceados y lisos, aunque los más característicos son los denominados de lengüetas y anforiscos, los cuales están presentes también en la imagen escultórica femenina, en ocasiones combinados, como en la Dama de Baza (Granada), la Dama de Elche (Alicante) o la Dama de Ossigi, en Torres, (Jaén).

También se usaban los brazaletes espiriformes, que se ajustaban a la parte superior del brazo, los anillos y, por supuesto, los pendientes, que van desde simples aros hasta las complejas arracadas que adoptan diversos adornos sobre la base del aro.

Un ejemplo singular son los de la Dama de Baza, trapezoidales, a modo de cestillo, o las ínfulas de la Dama de Elche. Tanto collares como pendientes se representan en las imágenes con tamaños enormes, desproporcionados, que redundan en la conformación de esa imagen de las mujeres de las esferas del poder, un signo de clase.

Además, son objetos que pasarían de una generación a otra, a través de las de mujeres de la familia, ayudando a crear las memorias y genealogías femeninas.

Todo este despliegue de túnicas y mantos de gran calidad técnica y diversidad decorativa, así como la suntuosidad de las joyas, cumplen con la función pública y política de exhibición del poder e identidad.

Este atuendo denota rango y clase, así como la dignidad de la edad, y está bien fijado en el ideario social y religioso de la aristocracia íbera como un modelo ideal de la élite, a modo de heroización en femenino.