Los romanos llegaron a crear uno de los imperios más poderosos del mundo conocido. Antes de engullir los conocimientos de la medicina griega, la medicina romana tenía ya una larga historia heredada de los etruscos, tanto en sus aspectos laicos como religiosos, siendo estos últimos los que ejercieron una influencia más duradera. Con enorme velocidad, los dioses nativos de la medicina romana o los tomados de los griegos se fueron multiplicando.

Con el transcurrir de los años la teúrgia y la superstición dejaron paso a actitudes más racionales. Sin embargo, a pesar de todo, hubo un aspecto médico de influencia etrusca que perduró durante mucho tiempo: la dedicación de exvotos a los dioses, para pedir o agradecer su curación.

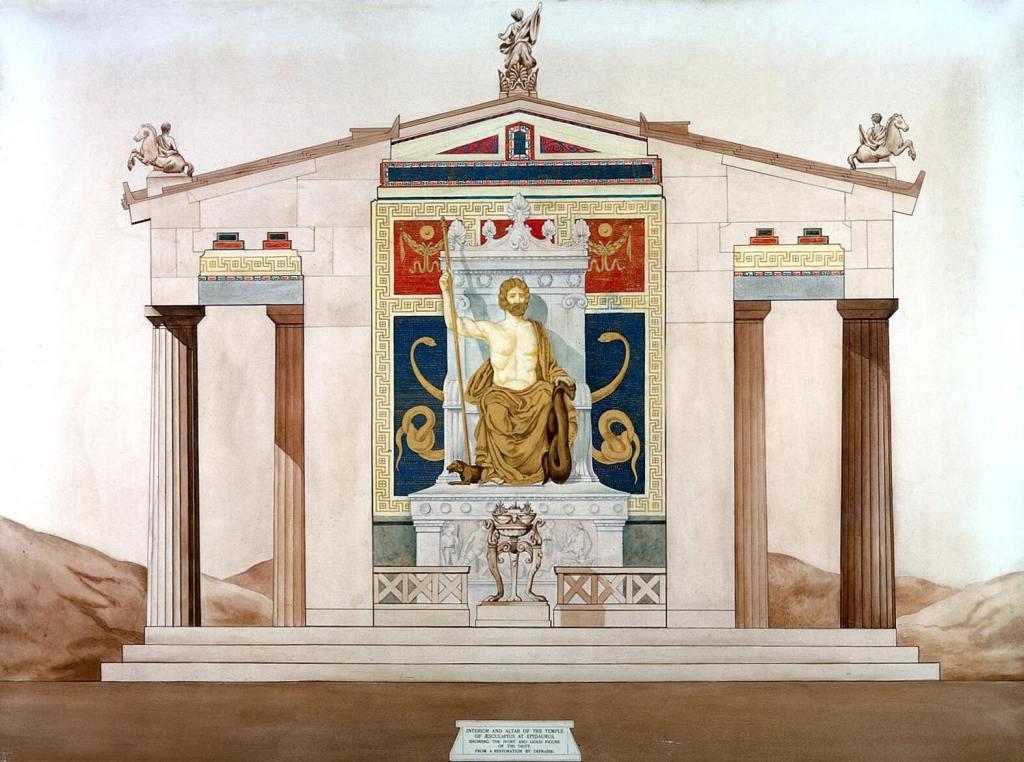

Asclepio en Roma

Hacia el 293 a. C., una terrible epidemia azotó Roma. Después de consultar a los Libros Sibilinos, el Senado, angustiado, envió una embajada a Epidauro para solicitar al dios Asclepio que acudiera en su ayuda. La leyenda cuenta que para ello zarpó una comitiva especial en un navío hacia la Hélade y que el dios aceptó la solicitud. Asclepio viajó hasta Roma en forma de serpiente y, cuando el barco ascendía por el río Tíber, se escapó del barco y anidó en la isla Tiberina, desapareciendo la epidemia que asolaba la ciudad muy poco tiempo después. Los romanos, agradecidos, construyeron un templo en honor al dios y lo reconocieron con el nombre latinizado de Esculapio. En la actualidad, en ese lugar hay un hospital de la orden de los Fatebenefratelli.

Durante la República, la práctica de la medicina no estaba bien vista. Era el propio pater familias quien la practicaba en las zonas rurales, y en Roma, como en otras grandes ciudades, recurrían a un servus medicus, que no era otro que un esclavo con ciertos conocimientos médicos. Entre los primeros, encontramos a Marco Porcio Catón (siglos iii-ii a. C.), que escribió una obra donde recomendaba la col, describía algunas intervenciones quirúrgicas simples e incluía oraciones a los dioses. Entre los segundos encontramos el nombre de uno de esos primeros médicos libertos griegos que ejercieron en Roma: Arcagato de Peloponeso (siglo iii a. C.), el primero en recibir la ciudadanía romana, aunque no debió de hacerlo muy bien porque no tardaría en dejar de ejercer.

Escuelas médicas

En el siglo iii a. C., el arte médico hipocrático se dividió en dos escuelas, en las que el pensamiento de los clásicos se desvirtuó: la escuela dogmática y la escuela empírica. La escuela dogmática fue la primera en aparecer y fue fundada, hacia el 400 a. C., por Tesalo y Polibio, hijo y yerno de Hipócrates. Los médicos dogmáticos apoyaban firmemente la teoría humoral y sostenían que era necesario conocer tanto las causas ocultas de las enfermedades como las más evidentes, así como las diferentes funciones del cuerpo humano. Frente a estos médicos, aparecieron los empíricos, que se basaron en la observación de cada caso con referencia a otros semejantes y formularon que nunca llegaría a conocerse los fundamentos científicos de la medicina, pero que con la simple observación se podía confirmar lo que curaba a los enfermos.

Con el transcurrir del tiempo, la cultura que había florecido en Alejandría comenzó a apagarse y, por este motivo, los médicos buscaron nuevos horizontes. No tardó en aparecer en Roma una corriente migratoria que propició la aparición de una colonia de médicos. El primero que realmente alcanzó un notable renombre fue Asclepíades (91 a. C.), que repudió las teorías humorales a favor de doctrinas atomistas y que creó su propia escuela, la metódica. Los médicos de esta escuela suponían que el cuerpo estaba constituido por átomos, siendo en los del pneuma donde reside el alma, defendiendo que la salud existía cuando el movimiento de los átomos tenía lugar libremente por los poros. Sabemos que Asclepíades prescribía dietas que coincidían con los gustos de los enfermos, evitaba purgantes y eméticos, recomendaba reposo y masajes, y recetaba vino y música para la fiebre: desde sus inicios rechazó la medicina hipocrática, a la cual consideraba «una meditación sobre la muerte». De los discípulos de Asclepíades el más destacado fue Themison, que enfatizaba en el tratamiento de las enfermedades más que en la historia del paciente individual.

En tiempos del imperio

En el siglo i aparecen dos personajes que, por lo que se desprende de los textos clásicos, presentaban una profunda aversión contra los médicos griegos que «se atrevían» a ejercer la medicina en Roma. Uno fue Aulo Cornelio Celso y el otro Plinio El Viejo, autor de Historia Natural, un compendio del conocimiento.

De la biografía de Aulo Cornelio Celso disponemos de pocos datos. Vivió a caballo entre el imperio de Octavio Augusto y Tiberio, y es sabido que era un patricio romano culto y de estilo depurado. Parece ser que no era médico de profesión, si bien a él se debe la primera historia de la medicina de una forma organizada, lo cual le valió el nombre de «Hipócrates latino» y «Cicerón de la medicina». Celso estudió la evolución de la medicina desde las naciones «más bárbaras» hasta la medicina hipocrática y alejandrina. Tan solo conservamos uno de sus tratados De re medica (Sobre la medicina), que formaba parte de su obra enciclopédica De artibus (Sobre las artes), formada por ocho libros. De re medica es el tratado médico más completo, coherente y homogéneo que se conserva de la Antigüedad.

Plinio el Viejo y su Historia Natural

Celso dividió la terapéutica en Dietética, Farmacéutica y Cirugía, tradujo al latín los términos griegos y otorgó a la cirugía una posición privilegiada: primus interpares («primera entre iguales»). Entre sus aportaciones más originales se encuentra la primera descripción de la apendicitis. Es sabido que abogó por la práctica de disecciones como una fase muy importante en el proceso de aprendizaje. En el campo de la traumatología, sugirió el empleo de férulas, y en dietética abogó por el empleo de enemas y de dietas de adelgazamiento cuando fuese necesario.

Por su parte, Cayo Plinio (Plinio el Viejo) fue el autor de la monumental Historia Natural, escrita entre los años 23 y 79 de nuestra era y dedicada al emperador Tito. En ella anotó todo cuanto leía u oía. De los treinta y siete volúmenes de los que consta su obra, trece están dedicados a la terapéutica, donde aparecen recogidos remedios elaborados a base de cadáveres, excreciones humanas, sangre, pelo, leche de mujer o saliva. Plinio tuvo el mérito de ser el primer pensador que cita sus fuentes bibliográficas.

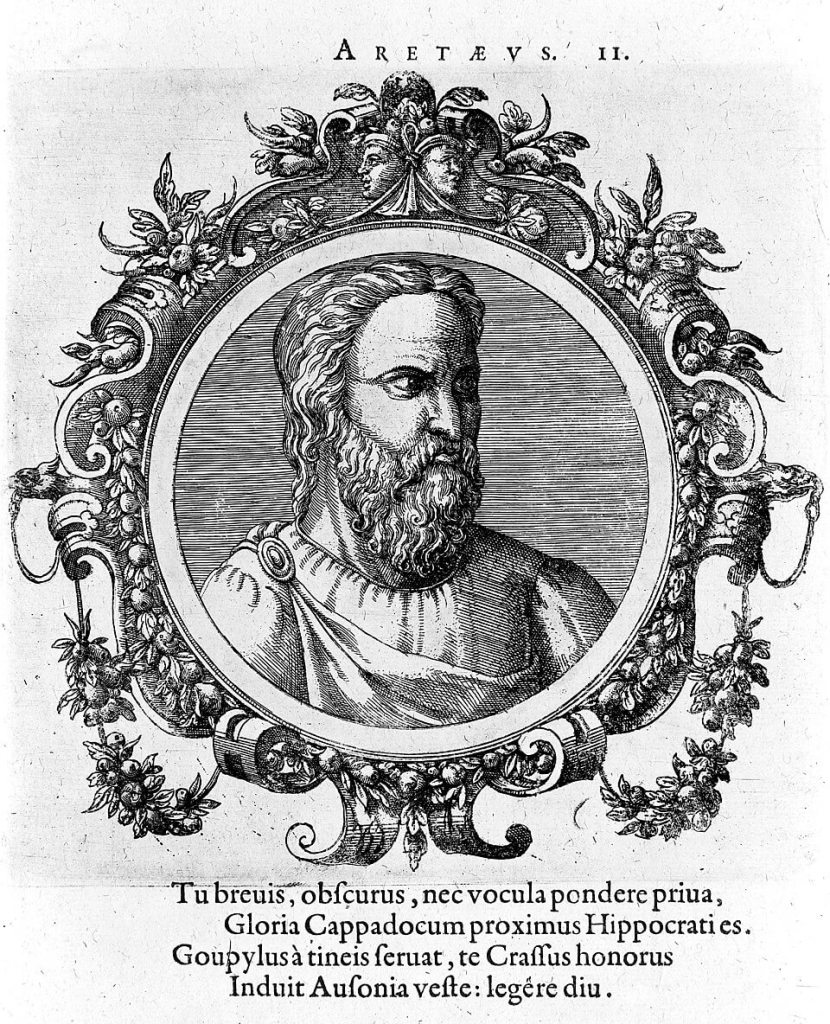

Areteo de Capadocia, observador clínico

Otro de los médicos de esta época fue Areteo de Capadocia, que abogó por la observación detallada de los enfermos, siguiendo, en este sentido, la línea hipocrática, y por la fundamentación anatómica de los procesos clínicos. Areteo fue un médico excepcional: describió el aura que precede a las crisis convulsivas, la apoplejía, la lepra, la gota y el asma.

Durante el imperio de Nerón apareció un cirujano —Dioscórides— que fue el primer médico en ocuparse de la botánica médica, entendida como una ciencia aplicada al servicio de la medicina. Es sabido que llegó a clasificar unas seiscientas plantas de acuerdo con las enfermedades que curaban (Sobre materia médica). Dioscórides gozó de gran fama, hasta el punto de que su vino de mandrágora se recomendó durante mucho tiempo como hipnótico y como anestésico (debía ser administrado antes de las intervenciones quirúrgicas). Su libro fue conocido como el Dioscórides durante siglos.

Galeno de Pérgamo, la gran autoridad

En el siglo ii aparece Galeno de Pérgamo, quien triunfaría en Roma como médico de cámara de los emperadores Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo. Según él mismo relata, con dieciséis años se le apareció en sueños el dios Asclepio aconsejándole seguir los estudios de medicina en Pérgamo según la escuela dogmática. Galeno nació en Pérgamo en el año 129 d. C. Su padre, que además de arquitecto era terrateniente, lo educó en el pensamiento estoico, pues pensaba hacer de su hijo un filósofo. Tras ejercer durante cuatro años como médico de gladiadores en Pérgamo, etapa en la que aumentó sus conocimientos de anatomía y traumatología, se trasladó a Roma. Su fama se debió a los acertados diagnósticos que realizó en algunas personalidades romanas: así, por ejemplo, llegó a relacionar la parálisis de los tres dedos de una mano de un filósofo con una lesión ubicada en la columna vertebral, y diagnosticó la causa el insomnio de una matrona romana por mal de amores por un actor famoso que sufría, ya que cada vez que se mencionaba su nombre se le aceleraba el pulso.

Escribió numerosas obras, que comprenden más de cuatrocientos volúmenes, y que constituyen la cumbre de la medicina antigua y su legado más importante. En ellos podemos distinguir cuatro elementos integrantes: la tradición hipocrática, el pensamiento platónico y aristotélico, algunos enfoques de diversas escuelas médicas y sus aportaciones personales.

Galeno adoptó la doctrina hipocrática de los cuatro humores, asumió las nociones de «partes similares» y «disimilares» de la teoría aristotélica, así como sus planteamientos sobre embriología. La base de la fisiología galénica se basa en la naturaleza, movimiento, causa y finalidad de Aristóteles. Siguiendo el esquema tripartito del alma platónico (concupiscente, con sede en el hígado; irascible, localizada en el corazón; y racional, ubicada en el cerebro) consideró que el alma era el principio vital y que se expresa en sus facultades. Galeno distinguió dos tipos de facultades: principales (vegetativas, cardiorrespiratorias y nerviosas) y secundarias (atractiva, retentiva, execrativa y conversiva).

Durante su estancia en Roma fue testigo de importantes acontecimientos, como la llegada de la Peste de los Antoninos, que describió y relató en sus escritos, las Guerras Marcomanas, el asesinato de Cómodo, la guerra civil y la llegada al trono de Séptimo Severo.

Sabemos que Galeno trabajaba en el foro romano, junto al templo de Vespasiano, y que un violento incendio destruyó la biblioteca de la Paz, donde conservaba la mayoría de sus libros. A pesar de todo, nos han llegado cerca de ciento treinta obras, muchas en el original griego. Durante siglos se le consideró una autoridad y bastaba con decir Ipse dixit para dar por válida una afirmación.

Primer investigador experimental

Debido a que la disección de cadáveres estaba prohibida por la ley, realizó estudios diseccionando animales, fundamentalmente cerdos y monos. Es sabido que realizó vivisecciones de muchos animales con el fin de poder estudiar la función de los riñones y la médula espinal. En este sentido puede ser considerado el primer investigador experimental: «Corto y hábil es el sendero de la especulación, pero no conduce a ninguna parte; largo y penoso es el camino del experimento, pero nos lleva a conocer la verdad». Galeno realizó diferentes estudios con perros, cerdos y caballos, a los que produjo lesiones cerebrales y medulares para trazar la trayectoria de los nervios.

Galeno fue el primero en determinar el mecanismo fisiológico de la voz al descubrir la relación entre el cerebro y la laringe; describió con detalle los dos párpados y los seis músculos oculares, así como muchos músculos de la cabeza, cuello, tronco y extremidades. Afirmó que las arterias y venas se anastomosan entre sí a través de todo el organismo, intercambiándose sangre y humores por medio de ciertos poros. Fue el primero en corregir la teoría de Erasístrato que afirmaba que por las arterias circulaba aire.

Para Galeno, la sangre se producía en el hígado por elaboración del quilo, transportado desde el intestino. Desde el hígado llegaba a la aurícula derecha, desde la cual seguía tres caminos: una parte se distribuía a los órganos por las venas cavas, otra parte pasaba al ventrículo derecho y, de este, al izquierdo, a través de supuestos poros invisibles del tabique ventricular; finalmente otra parte llegaba a los pulmones pasando por el ventrículo derecho y desde los pulmones fluía el aire hasta el corazón.

Galeno consideraba que la sangre no circulaba, sino que estaba sometida a un vaivén. Las arterias y las venas tenían funciones diferentes: las venas tenían sangre con sustancias nutritivas, mientras que las arterias llevaban sangre con espíritu vital, compuesto por sangre y aire.

Fue un gran observador, lo cual le permitió distinguir cuadros clínicos aparentemente semejantes: diferenció la neumonía de la pleuresía y la hemoptisis de la hematemesis. Para Galeno las causas de las enfermedades podían ser de tres tipos: inmediatas, internas (herencia biológica y constitución del individuo) y externas. Dentro de las externas distinguía las «cosas no naturales» (aire, ambiente, comida, bebida, trabajo, descanso, sueño, vigilia, excreciones, secreciones y afectos del ánimo) y «cosas naturales» (el cuerpo, sus facultades y partes). La conjunción de las causas internas y externas conducía a los trastornos de la krasis (temperamentum), a los que denominaba «causas inmediatas».

Por último, en cuanto al tratamiento se refiere, recomendaba el empleo de vegetales, minerales y sustancias de origen animal, si bien se mostró bastante escéptico en cuanto a los efectos beneficiosos de estas últimas. Daba preferencia a los medicamentos simples y en De Simplicium Medicamentorum Temperamentos et Factultativus analizó cuatrocientos setenta y trés medicamentos. En la terapia galénica se incluía además de los fármacos la higiene, la gimnasia, los ejercicios respiratorios y la dieta.

Galeno propuso el concepto de Pus bonus et laudabile («pus bueno y digno de alabanza»), con el que defendía que las heridas curaban por segunda intención y que la formación de pus era fundamentalmente para la sanación. Este concepto estimuló el uso indiscriminado de cauterio a lo largo de la Edad Media, así como de ungüentos compuestos por sustancias podridas o cáusticas para facilitar la supuración de las heridas.

Sorano de Éfeso, padre de la ginecología

Otra de las grandes figuras de la medicina romana fue Sorano de Éfeso, un médico que ejerció la medicina durante el siglo ii d. C., en tiempos de los emperadores Trajano y Adriano. Era un hombre culto y pertenecía a la escuela metódica. Ha pasado a la posteridad por escribir la primera biografía de Hipócrates y por su libro de ginecología (De las enfermedades de la mujer), considerado por ello el fundador de la Ginecología y Obstetricia. Desgraciadamente, solo conservamos parte de su obra. La primera está dedicada a las comadronas, hace referencia a las cualidades físicas y espirituales que debían tener las mujeres que ejerciesen esta profesión y aborda aspectos anatómicos, fisiológicos y patológicos de la menstruación, del embarazo y del parto.

Sorano de Éfeso describió hasta diez posiciones que el feto podía adoptar dentro del útero, recomendó cómo realizar la ligadura del cordón umbilical, así como el lavado de los ojos al recién nacido. A él se debe la invención de la silla de parto romana. De sus escritos se puede deducir que conocía la rotura de membranas o el ensanchamiento del canal uterino externo para acelerar partos lentos.

Asimismo, Sorano sugería a la matrona que apoyara la mano sobre el periné con una compresa de lino para evitar el desgarro durante el periodo expulsivo. También aconsejaba sobre cómo había que elegir el ama de cría, cuyas cualidades morales y físicas han sido objeto de dogma.

Teriaca, un medio universal

Las matronas tomaron su nombre de obstetrix, vocablo que se utilizaba para designar a las parteras romanas. Las parteras de la Antigüedad eran mujeres autodidactas que no tenían ninguna preparación, entrenamiento, ni educación especial. Ejercían su arte siguiendo las normas empíricas que habían recibido por tradición oral a través de las parteras más antiguas, a lo cual añadían su propia experiencia.

A Hipócrates se le atribuyen las primeras lecciones prácticas, a pesar de que partía de conocimientos anatómicos erróneos y carecía de experiencia en la observación directa de los partos. Para Hipócrates el feto tendía a abandonar el útero materno obligado por el hambre, y nacía en virtud de sus propias fuerzas. Pensaba que el parto natural era imposible en presentación podálica, y que había que intentar convertirlo en cefálica, en caso contrario aconsejaba la embriotomía. Sorano de Éfeso consideró que las comadronas no necesitaban ser madres para comprender cómo se debía asistir a los partos, pero sí que era necesario que supiesen leer y escribir: «Esta debe ser capaz de leer y escribir, para poder comprender el arte a través de la teoría».

Andrómaco, el médico del emperador romano Nerón, mejoró la receta creada en el siglo i por Mitrídates VI Eupátor, rey del Ponto, el mitridato: uno de los remedios universales y antídotos más empleados en la Antigüedad. La nueva receta de Andrómaco contenía sesenta y cuatro ingredientes, entre los que se encontraba, por ejemplo, sangre de pato, veneno de víbora, vino y miel. Durante mucho tiempo la teriaca de Andrómaco se usó como remedio contra venenos vegetales y animales, contra el aire putrefacto, la cefalea, la epilepsia, la disnea y la hemoptisis.

Los Vale Docti

Los médicos romanos recibieron el nombre de vale docti y para obtener tal rango debían acreditar sus conocimientos y experiencia. Poco a poco se fueron regularizando los estudios de medicina y se exigía, para poder ejercer la profesión, presentar certificados de buena conducta. Habitualmente los estudiantes terminaban sus estudios antes de cumplir los veinte años.

Como ya se comentó, en la Grecia clásica la asistencia médica se llevaba a cabo en los iatreion, una especie de clínica privada. En Roma, por su parte, se realizaba en las tabernae. Como es sabido, el foro era la plaza principal de la ciudad romana, alrededor de la cual tenía lugar la vida económica, política y administrativa de la misma. En él se situaban los edificios más importantes de la ciudad: el templo al este, la basílica al norte, y las tiendas o tabernae al oeste. La única asistencia organizada era la hospitalaria, a la cual nos referiremos más adelante.

En la medicina romana, al igual que sucedió en la medicina helenística, los medici chirurgici estaban separados de los medici clinici, situación que se consolidaría durante la Edad Media.

En Roma, se empleaba la palabra apotheca y apothecari (del griego apoteke) para designar a los establecimientos o estancias donde se almacenaban mercancías destinadas al comercio. A las estancias o dependencias destinadas exclusivamente a la preparación y distribución de fármacos se las denominaba medicatrinas que, a semejanza de las actuales farmacias, estaban rotuladas a la entrada y adornadas con los símbolos de Esculapio. En ellas se elaboraban los fármacos y se preparaban moldes para hacer píldoras, cápsulas, mesas de mármol para confeccionar pomadas, balanzas de brazos iguales y de brazos desiguales, y una serie de pesos medicinales. En esta época se introdujeron dos formas farmacéuticas nuevas: los sinapismos (medicamentos elaborados con semilla de mostaza negra y que se utilizaban como revulsivo) y los esparadrapos.

Aportaciones de la medicina romana

En uno de los muchos diálogos llenos de ingenio de la película La vida de Brian, después de una dura crítica a los romanos, se hace una pregunta a los presentes en una reunión del frente popular de Judea: «¿Y a cambio los romanos qué nos han dado?». Parafraseando esta secuencia, podríamos preguntarnos ¿cuáles fueron las principales aportaciones de la medicina romana? Fundamentalmente fueron tres: mayor desarrollo de la cirugía, construcción de los primeros grandes hospitales y la realización de obras sanitarias.

La sanidad militar, sin duda, fue de gran importancia para el mantenimiento y expansión del orden romano. Por este motivo, el mayor desarrollo de la cirugía se circunscribió prácticamente al campo de la cirugía militar: sabemos que, por ejemplo, cada legión romana (constituida por unos cinco mil soldados de infantería) estaba asistida por veinticuatro cirujanos. Disponían de unos doscientos instrumentos quirúrgicos, entre los que había fórceps para extraer proyectiles, sondas, espátulas para aplicar ungüentos, pequeñas palas con una cuchilla en el extremo, horcas para separar el tejido muscular, pinzas, agujas tanto curvas como rectas y tablillas para piernas. Todos los cirujanos militares sabían cómo usar los torniquetes, los clampajes arteriales y las ligaduras para detener la hemorragia, sabían además que la amputación podía prevenir gangrenas mortales. Los cirujanos romanos practicaban una rudimentaria anestesia mediante esponjas colocadas en la boca del paciente, sobre las que goteaban ciertos jugos soporíferos como la mandrágora.

Pero sin duda lo que más sorprende es que estos médicos ya utilizasen métodos antisépticos, a pesar de que, obviamente, desconocían la relación que existía entre los gérmenes y las enfermedades. Entre esos métodos destaca el hecho de que hervían el instrumental antes de utilizarlo y que no emplearan el mismo instrumento en otro paciente sin antes rehervirlo. Además, es sabido que lavaban las heridas con acetum, un potente antiséptico.

Personal sanitario en combate

El oficial sanitario de las unidades de combate romanas durante el Imperio era conocido como medicus. Este médico era escogido entre los soldados y entrenado por el ejército. Aunque los médicos del ejército creían profundamente en las prácticas trascendentales, las supersticiones, los rituales y los conjuros, trabajaban sobre la base del ensayo-error y se transmitían lo que aprendían los unos a los otros y a las nuevas generaciones.

Los hospitales romanos (valetudinaria) no tuvieron parangón en la Antigüedad y se construyeron principalmente para atender a los soldados. Los restos arqueológicos más antiguos encontrados corresponden al periodo que va desde el 9 a. C. hasta el 50 d. C. Inicialmente, los soldados heridos se alojaban en las casas de los ricos. Más tarde se erigieron tiendas de campaña separadas de los barracones y, finalmente, se construyeron los valetudinaria en todas las guarniciones a lo largo de las fronteras del Imperio. El valetudinaria más antiguo del que hay noticia es de Aliso, en Haltern (Westfalia), construido antes del 14 d. C. Nunca se levantaron en los grandes núcleos urbanos, a excepción del hospital de Lambaesis, y los hospitales civiles no aparecieron hasta bien entrado el siglo iv.

Los grandes acueductos fueron una de las señas de identidad del Imperio: en Roma hubo catorce acueductos que sumaban una longitud de 2000 km y que proporcionaban teóricamente a cada persona el consumo de 500 litros diarios de agua. La purificación se conseguía colocando depósitos y albercas a lo largo del trayecto que recorría el agua, quedando la destinada a la bebida separada del resto. Durante el mandato de Nerva, Sexto Julio Frontino fue nombrado curator aquarum, esto es, el responsable de la administración de las aguas. Este patricio elaboró un informe donde describía la situación en la que se encontraba el abastecimiento de la ciudad. Así pues, se puede decir que una de las primeras auditorías ambientales de la historia fue la de los acueductos de Roma.

Junto al abastecimiento de agua, muchas de las ciudades disponían de un sistema de eliminación de las aguas residuales. En algunas ciudades había también grandes complejos de alcantarillas y tuberías colocadas bajo los edificios y las calles. Estas galerías subterráneas fueron denominadas cuniculi. Las galerías más pequeñas desembocaban en un colector principal que seguía el trazado de las calles. En Roma se construyó la Cloaca Máxima, una espectacular obra de alcantarillado por la que podían circular carros y hombres a caballo.

Las casas romanas (domus) disponían de letrinas como las que pueden visitarse en Éfeso, que consistían en una plancha agujereada sobre dos soportes de mampostería, si bien en ocasiones era un simple orificio. Asimismo, los romanos podían acudir a las letrinas públicas, que a pesar de que eran de uso colectivo eran más lujosas: era un espacio comunitario donde se podía conversar mientras se satisfacían las necesidades corporales. Los asientos estaban situados directamente por encima de una cloaca que evacuaba los residuos, sistema que aseguraba una higiene correcta y que preservaba de los malos olores. A los pies de los usuarios discurría un pequeño canal de agua.

Con la ayuda de una esponja fijada al extremo de un bastón se limpiaban a través de la abertura practicada en el asiento. Habitualmente había una pequeña pila, situada en un rincón, donde podía lavarse las manos. Además, las letrinas públicas estaban equipadas con estufas (hipocaustos) para el invierno y adornadas con mármoles y estatuas. Los foricarum eran los encargados de mantener salubres las letrinas y a cambio recibían un óbolo de los usuarios.

Los romanos ya conocieron la relación existente entre las tierras pantanosas y las enfermedades: ya en el siglo i a. C. Marco Varrón advirtió en contra de la edificación en las proximidades de los pantanos.

Lo baños públicos

Los baños públicos se convirtieron en lugar de encuentro para los ciudadanos romanos. En las antiguas villas romanas los baños se denominaban balnea o balneum (de donde procede el término balneario) y si eran públicos recibían el nombre de thermae o therma. El nombre de termas se aplicó por primera vez a unos baños construidos por Agripina en el año 25 d. C.

En los baños romanos existían unas dependencias llamadas apodyterium, una especie de vestuarios donde se despojaban de la ropa. A continuación, pasaban al caldearium con baños de agua caliente, tepidarium para baños de vapor y frigidarium, con agua fría; además de un natatorium, una piscina al aire libre. El interior de las estancias y las piscinas de agua caliente se realizaba mediante el sistema de hypocaustum, basado en la distribución mediante túneles y tubos de agua caliente y vapor que se extendía por debajo de los suelos de las estancias y piscinas y era alimentado por una serie de hornos que se hallaban en los sótanos. En el caldearium se frotaban los cuerpos con la strigile para retirar el aceite, el sudor y la suciedad de la piel. El ciclo solía terminar en el unctorium, donde se aplicaban pomadas, ungüentos y perfumes a los bañistas.

El acceso a los baños romanos era libre o previo pago de una entrada mínima. Allí se disponía también de salas de masaje, zonas para tomar el sol (solarium), jugar a la palestra e incluso una biblioteca, como sucede en las colosales termas de Caracalla y Diocleciano. En época de Augusto, Agripa nombró una comisión encargada de la supervisión de los baños públicos que incluía la comprobación de los calentadores, su limpieza y mantenimiento.

Los baños termales respondían a una visión médica «humoralista», es decir, sudar para expulsar los malos humores, estrechar los poros con el agua helada y, finalmente, relajarse con el agua tibia. Los romanos creían que con baño, comida, masajes y ejercicio (que encontraban en las termas), lograba una buena salud.

Melancolía producida por exceso de bilis negra

Una de las primeras referencias escritas de la melancolía aparece recogida en el diálogo Fedro. Al inicio de la obra Sócrates se encuentra con Fedro, quien le anima a dar un paseo durante el cual señalará que se encuentra poseído de la melancolía superior en nobleza a toda sabiduría humana.

Hipócrates afirmó que la melancolía no era una enfermedad (nosos) sino un padecimiento (nosema). Aristóteles ahondará más adelante en este aspecto y en su Problemata señala que «todos los hombres excepcionales son melancólicos». Para defender esta teoría, recurre a varios ejemplos conocidos: Heracles, Áyax y Belerofonte entre los guerreros; Empédocles, Sócrates y Platón entre los filósofos y muchos más entre los poetas. De esta forma, se enlaza la sobreproducción de bilis negra con la excepcionalidad de los grandes personajes de la historia.

Esta teoría se convertirá en el motor de la teoría galénica de los tipos de temperamentos, donde cada hombre se caracteriza por un superávit natural de alguno de los humores hipocráticos. Según el médico romano existen cuatro tipos diferenciados de temperamentos:

- Sanguíneo: predomina en personas extrovertidas, fácilmente excitables, cariñosas, obedientes y sinceras.

- Flemático: personas agradables, con inclinación al descanso, introvertidas y poco flexibles a los cambios.

- Colérico: propio de personas autosuficientes, orgullosas, arrogantes y muy fáciles de excitar.

- Melancólico: personas introvertidas, muy sensibles emocionalmente y con tendencia al perfeccionismo.

Siglos después, san Isidoro de Sevilla, en sus amadas Etimologías, escribió: «Se dice malo por la bilis negra, que los griegos llaman melan, de donde procede que se llame también melancolía a los hombres que no solo rehúyen el trato humano, sino que desconfían incluso de sus amigos queridos».