¿Qué sabemos de Tarteso, la misteriosa cultura que floreció en el suroeste de la península ibérica hace más de dos milenios? ¿Qué relación tuvo con los pueblos vecinos, como los fenicios, los griegos o los romanos? ¿Qué nos cuentan las fuentes literarias, los hallazgos arqueológicos y los mitos sobre esta civilización?

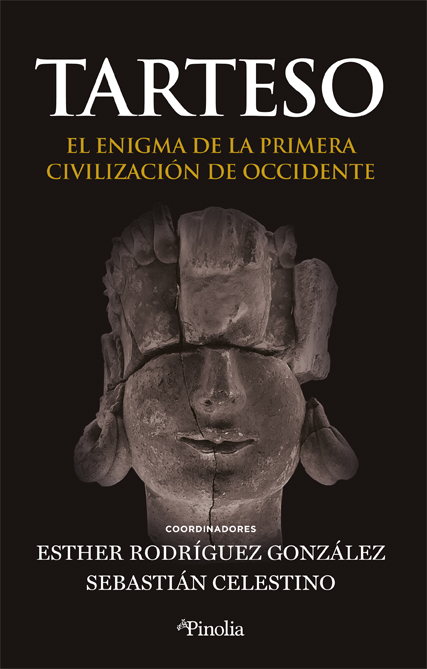

Estas son algunas de las preguntas que se plantean en Tarteso: El enigma de la primera civilización de occidente, que pretende ofrecer una visión global y actualizada de Tarteso, una de las civilizaciones más enigmáticas y trascendentales de la Antigüedad, que sigue cautivando a historiadores y arqueólogos.

Tarteso fue un pueblo híbrido compuesto por autóctonos y viajantes fenicios, que se ubicó en la región suroeste de la península, más allá de las columnas de Hércules, territorio que en la actualidad abarcarían Sevilla, Cádiz y Huelva. Su riqueza se fundamentaba en el comercio de metales, en particular la plata, así como en la habilidad artesanal que se evidencia en los objetos descubiertos en yacimientos como el asombroso sitio arqueológico de Casas del Turuñuelo.

Sin embargo, Tarteso no nos ha dejado ningún documento escrito que nos hable de su historia o de sus formas de vida. Todo lo que sabemos procede de fuentes literarias exógenas, fragmentarias, aisladas de contexto, casuales y tópicas, que abarcan un arco cronológico que va desde el siglo VI a. C. hasta el VI d. C. Además, estas fuentes están impregnadas de una narrativa identitaria que ha perdurado desde el siglo XVI hasta el presente, relacionando a Tarteso con la mítica Atlántida o con el origen de España.

En Tarteso: El enigma de la primera civilización de occidente, publicado recientemente por Pinolia y coordinado por Esther Rodríguez González y Sebastián Celestino, diversos arqueólogos y expertos nos invitan a conocer la verdad sobre la cultura tartésica a través de los últimos descubrimientos, para poner límite a las fabulaciones aportando una visión crítica y rigurosa. Para ello, se analizan las fuentes literarias, se estudian los restos materiales, se exploran las creencias religiosas y las prácticas rituales, se examinan las relaciones comerciales y políticas, y se evalúan las influencias culturales y las identidades colectivas.

En el primer capítulo, que presentamos en exclusiva, se aborda el problema de la documentación literaria sobre Tarteso, una oportunidad única para descubrir qué hay sobre este enigmático pueblo en la literatura grecolatina.

'Tarteso en la literatura grecolatina: más incógnitas que certezas', escrito por Gonzalo Cruz Andreotti

Tarteso es uno de estos casos donde el historiador cuenta con unas pocas piezas —la mayoría sueltas— de un puzle de 1000, y además está preso de una narrativa identitaria desde el siglo XVI hasta el presente: ¿quién no ha escuchado hablar alguna vez de esa floreciente civilización que se desarrolló allá por los siglos VIII, VII y VI a. C. en el sur de Andalucía, fatalmente destruida, pero que mantuvo su recuerdo legendario durante siglos gracias, precisamente, a la literatura grecolatina? Discutir esa idea exige, en consecuencia, un esfuerzo titánico.

Empecemos por cuestiones básicas de método. En primer lugar, no hemos conservado —si es que los hubo— ningún documento escrito por ellos mismos que nos hable de su historia o de sus formas de vida: todo lo que sabemos procede de fuentes literarias exógenas. En segundo lugar, la casi totalidad de los textos son fragmentarios, aislados de contexto, casuales y tópicos: Tarteso no ocupaba un lugar central en la literatura grecolatina. Y, en tercer lugar, por si no tuviéramos suficientes problemas, aquellos abarcan un arco cronológico que va desde el siglo VI a. C. hasta el VI d. C., de manera intermitente y en obras de muy diversa naturaleza literaria (textos históricos, periplos, geografías, poemas…).

Dicho esto, puede entenderse la cautela a la hora de hablar de Tarteso con la documentación literaria conservada. La cuestión previa esencial no es lo que dice, y si se puede retrotraer al «momento fundacional», sino preguntarse el motivo de la continuidad de ese tópico literario en cada autor y cada momento. La explicación más fácil (y la más recurrente) es la que ya dio A. Schulten en su día: Tarteso fue un fenómeno tan asombroso y único, por tratarse de una civilización tan antigua en los límites del mundo, que su potente recuerdo traspasó fronteras y se mantuvo en el tiempo durante toda la Antigüedad. En realidad, proceder así posibilita aislar cada referencia literaria (por pequeña que sea) de su contexto cultural, para, de esta manera, hacerle decir al texto lo que al historiador le interesa. Nosotros haremos lo contrario: ubicar las fuentes escritas (al menos las más relevantes) de manera diacrónica en su marco literario y cultural, entendiendo sus límites y sus posibilidades, para valorar, por tanto, lo que es accesorio o fundamental en términos históricos.

Puertas de Gadira

La mención más antigua que tenemos a Tarteso (un nombre único, que no tiene precedentes) nos llega de la mano de un poeta tardo-arcaico siciliano, Estesícoro de Himera (floruit comienzos del siglo VI a. C.), transmitido por Estrabón y resumido por Apolodoro: un fragmento de una sola frase referida al río Tarteso («…casi enfrente de la famosa Eritea…») dentro de una obra, la Gerioneida, que contaba las peripecias de Heracles en el extremo occidente, donde fue enviado para robar las vacas de Gerión. Habría que preguntarse por qué Estesícoro vincula el famoso relato hercúleo en torno a la geografía mítica de las Columnas con un lugar concreto (Tarteso). Relacionar el peligroso tránsito por el mar con dioses y héroes protectores o enemigos es tan antiguo como la navegación misma: véase la Odisea de Homero, sin ir más lejos. Hacerlo, además, con un espacio compartido por griegos y no griegos, donde existe una ciudad —Cádiz/Gadir identificada con Eritea— con un templo —dedicado a Melkart— (que muy pronto se lo asocia al Heracles argivo, por ejemplo, en Heródoto), no es de extrañar: Píndaro (finales del siglo VI a. C.) habla en un poema de unas «puertas de Gadira donde llegó Heracles». Que en este contexto se mencione a Tarteso no es de extrañar, pero quédense con el dato: en un relato poético, Gadir y Tarteso aparecen de la mano, antes que el segundo diese el salto a la historia.

Esto ocurre con dos autores muy relacionados: Hecateo y Heródoto. El primero escribe entre finales del siglo VI y comienzos del V a. C. dos obritas, una Periégesis y una Genealogía, de las que conservamos meras menciones y muy tardías, lo que lo complica un poco todo. Parece ser que con la primera pretendía poner un poco de orden en el maremágnum de genealogías divinas y heroicas con las que se dotaban tradicionalmente de un origen legendario las familias aristocráticas, las ciudades o los territorios. Con la segunda, se supone que como contrapunto, quería recopilar y, a la vez, revisar esa nueva toponimia y etnonimia mediterránea resultado de la colonización griega. No son muchas las referencias conservadas sobre la península. Así, Tarteso aparece disociado del mito de Heracles, para pasar a ser un simple territorio, entre aquel de los mastienos y el de la Iberia mediterráneo costera (bien frecuentada por los griegos): un espacio tras las Columnas meramente histórico, de ciudades y ethne.

Los límites del mundo

Heródoto escribe unas Historias en torno al 430 a. C. referidas a las guerras Médicas, pero con excursos de tipo geoetnográfico sobre los límites del mundo (Escitia y el Mar Negro; la India; Egipto), donde tiene muy en cuenta a Hecateo. En una obra de 9 libros, las dos únicas referencias a Tarteso son insignificantes. Una, en el Libro IV, donde un navegante samio —Colaios— llega de manera casual desde la isla de Platea (actual Bomba, Cirenaica) al extremo occidente —Tarteso, un «emporio comercial que estaba sin explotar» más allá de las Columnas—, y vuelve a Samos con un flete extraordinario. En otra, en el Libro I, serán los foceos los que arriben a Tarteso, tras pasar por el Adriático, Tirrenia e Iberia, y contactar allí con Argantonio, un rey que gobernó de manera tiránica durante 80 años: los focenses obtienen tal cantidad de «dinero» que les permitió reforzar las murallas de la metrópolis ante la amenaza persa. Por el contexto, ambos textos se podrían fechar en torno al último tercio del siglo VI a. C. En ellos, y como vimos en Hecateo, la referencia a Tarteso lo es a un territorio tras las Columnas, diferenciado de Iberia. Hay muchos elementos más legendarios que reales en ambas historias, que están fuera de lugar en el relato herodoteo: desde el viaje de Colaios desde Egipto ¡a Tarteso! «impulsado por un viento divino», la longevidad de Argantonio (150 años, igual en Anacreonte) y su condición de «rey y tirano», o la extraordinaria riqueza con la que ambos fletes vuelven. Si Heródoto muestra poco interés por la periferia occidental (de la que afirma en varias ocasiones «desconocerse casi todo»), solo cabe pensar que estas noticias las recoge de ambientes marineros para demostrar la vinculación de Tereos y Cireneos con los Samios, en el primer caso, o el rápido amurallamiento de Focea, en el segundo. En suma: ecos lejanos de la presencia samia y focense en el extremo occidente que siguen vinculadas a un lugar hercúleo, tan exageradas como es propio del ambiente portuario de donde las toma; una anécdota curiosa y útil a su propósito, sin más importancia que otras anécdotas por el estilo que encontramos en su extensa obra.

Demos un salto en el tiempo para llegar al autor que —a nuestro juicio— elabora la imagen más completa de Tarteso sobre la que se sustentará toda la historiografía: Estrabón. Este es un erudito griego que escribe en Roma una Geografía del mundo conocido en 17 libros en los inicios del reinado de Tiberio (I d. C.). Se trata, en realidad, y usando un término actual, de una «historia cultural» de los pueblos y regiones del entorno mediterráneo desde los inicios de la civilización hasta el presente romano. Tras dos primeros libros genuinamente geocartográficos, su descripción corográfica se inicia con el Libro III dedicado a Iberia, articulado en torno a una idea central: la oposición entre unos pueblos costeros que gozan de un nivel de civilidad desde antiguo y los del interior y septentrionales, básicamente bárbaros hasta la conquista romana. La Turdetania / los turdetanos meridionales que viven en torno al río Betis (antes Tarteso) se incluyen entre los primeros. Una vez que ha descrito la evolución de los límites de Turdetania, la civilidad de sus gentes (que no solo conocen la escritura, sino que «poseen crónicas y poemas de antigua tradición y leyes versificadas de seis mil años [o versos]»), sus numerosas ciudades y las enormes riquezas del valle del Betis (pesca, agricultura, minería, etc.), eje central del territorio, pasa a hablar de Tarteso, la antigua Turdetania. Aquel forma parte del pasado legendario del lugar y, para ello, no tiene por menos que vincularlo con Homero y los viajes heroicos al extremo occidente (Heracles, Odiseo…) y, a la vez, volver a citar las fuentes de las que ya hemos hablado (Estesícoro, Heródoto, Anacreonte), junto con otras más recientes de naturaleza etnogeográfica (Eratóstenes, Polibio, Artemidoro, Posidonio). Queda así demostrado que la riqueza del lugar y la bonhomía y civilidad de sus habitantes viene de antiguo, lo que permite que ahora «sean casi romanos». El círculo queda aparentemente cerrado desde la perspectiva estraboniana: el esplendor de la Bética, de sus ciudades y de sus oligarquías y la humanitas romana no es más que el resultado de una larga historia de progreso transmitida inicialmente de forma poética. Aquí Tarteso cumple un papel central, nada anecdótico.

De todas maneras, leyendo el texto con detalle, hay cosas que merecen otra explicación. En primer lugar, el presentismo en la manera de proceder de Estrabón (reconstruir el pasado a partir del presente) ya nos debe hacer dudar, así como que la identificación Tarteso/Turdetania no deja de ser una «argucia filológica» poco consistente. Pero del mismo texto de Estrabón, que usa distintas fuentes, se extraen otras versiones de la identidad «etno-territorial» de Tarteso/Turdetania. Uno de sus geógrafos de referencia, Artemidoro —que visitó Gades en torno al 100 a. C. y se hace eco de tradiciones locales e incluso púnicas— discute la identificación de la tartéside con el bajo Guadalquivir que hace Eratóstenes. Tampoco todos coinciden en la cohesión étnica del territorio: si túrdulos y turdetanos son pueblos distintos para Eratóstenes y Polibio, no lo son para Estrabón, aunque paradójicamente a veces incluye bastetanos (o incluso fenicios y celtas) en una amplia Turdetania. Pero lo más significativo es que Estrabón afirma que las noticias más antiguas, las que recogió y poetizaron Homero y otros cantores, proceden de los fenicios, que «dominaron toda esta zona hasta la llegada de los romanos», para concluir que «algunos» identifican Tarteso con Carteya, una ciudad indudablemente púnica.

Al menos, parece que circulaban distintas interpretaciones sobre la composición étnica de Tarteso-Turdetania (túrdulos, bástulo-bastetanos, turdetanos propiamente dichos, célticos del suroeste…), sobre su extensión (la tartéside para Eratóstenes, donde ubica a los túrdulos, no está en torno al río Betis, sino alrededor de Calpe; para el mismo Estrabón, Turdetania puede o no traspasar el límite del Guadiana…), sobre su vinculación con el área gaditana (Gades y el resto de islas, descritas aparte, pertenecen a Turdetania…) ; y, en particular, sobre el papel de los fenicios en este proceso, que se presume de larga duración. Versiones, posiblemente presentes en Artemidoro y quizá también en Polibio y Posidonio (que igualmente estuvieron en Gades y conocen, por ejemplo, la versión gadirita sobre la fundación de la ciudad y el templo). Sobre un panorama heterogéneo acerca de la configuración étnica, la identidad histórica y la delimitación de la Turdetania, Estrabón hace un esfuerzo de simplificación. Para ello, amplía la tartéside hacia el centro de la Bética romana, el Guadalquivir, y procura definir sus límites coincidentes con la provincia, además de elaborar toda una narrativa más acorde para con el presente romano: unos orígenes claros y originales en cuanto a cultura y civilización (Tarteso), y una etnia aglutinante (los turdetanos) identificada, mutatis mutandi, con los pobladores provinciales. Es posible que se guiase, sin olvidarse de los demás (le iba en ello su prestigio como geógrafo), de Asclepíades de Mirlea, un erudito que trabajó a sueldo de las oligarquías ciudadanas italo-turdetanas de la Bética escribiéndoles una historia de sus orígenes muy helenizante, donde incluía la llegada de los héroes homéricos como héroes fundadores. La cuestión es que efectivamente Tarteso permanece en la memoria, pero un Tarteso recreado por unos y otros a través de los siglos, totalmente reinventado.

Tarteso. El enigma de la primera civilización de occidente

25,95€

Gadir y Tarteso

Hasta Estrabón, lo que conservamos sobre Iberia, en general, y Tarteso, en particular, es bien poco. La razón no es, como pensaba A. Schulten, el cierre del estrecho con el imperialismo cartaginés. No podemos extendernos sobre las vicisitudes de la transmisión y la conservación tardía y erudita de autores como Éforo, Timeo o Teopompo, pero lo cierto es que la llegada de Roma lo cambia todo: lo que interesa a Polibio, Artemidoro, Posidonio o Estrabón es esencialmente el occidente romano o por romanizar y, sin duda, eso hizo que se desdibujaran obras anteriores de naturaleza historiográfica, geográfica o científica. Es una pena, porque entre los siglos IV y III a. C. asistimos a un interés renovado por delinear los territorios y las gentes que habitan los límites de la ecúmene, hablar de sus costumbres y sus leyes e, incluso, ubicarlos en el mapa, como así hará Eratóstenes a finales del siglo III a. C. Aun así, no parece que sea fruto de la casualidad que mucho de lo conservado dé vueltas al área del Estrecho, con Gadir a la cabeza, incida una vez más en la lectura geográfica de los viejos mitos, en singulares y como siempre al de Heracles (así Éforo o Timeo, por ejemplo), o a las particulares costumbres de los pueblos iberos. Tampoco debe ser casual que, dentro de ello, encontramos una persistente identificación de Tarteso ciudad con Gadir (en Salustio, Plinio, Silio Itálico, Arriano o Avieno), con Carteia (Estrabón, Mela, Apiano, Pausanias) o, quizá, con Onuba (Ps. Escimno), y, también, la equiparación del etnónimo tartesio con el gaditano (Cicerón), o la del epónimo con el área geográfica de Gades (Eratóstenes; Columela). Dentro de lo problemático que es sacar conclusiones definitivas dada la naturaleza fragmentaria o casual de las fuentes y referencias, demasiadas coincidencias indican que la caracterización cambiante de Tarteso está estrechamente vinculada al devenir de los fenicios en el sur de la península y del conjunto de etnias históricas que ocupan lo que es, esencialmente, un territorio en torno al bajo Guadalquivir y el Lago Ligustino desde época fenicia.

Para concluir este sintético análisis, Tarteso no es lo que quería que fuera Estrabón. Desgraciadamente, carecemos de las voces autóctonas (y como tales, también están los fenicios) para entenderlo en su complejidad, pero sí está clara una cosa en toda esta serpenteante tradición que mezcla geografía, etnografía, topografía mítica y leyenda: Gadir y Tarteso van de la mano durante toda la Antigüedad.