En su célebre cuadro El baño turco (1862), Dominique Ingres invitaba al espectador a asumir el papel de ese voyeur en la Alhambra de Granada que, a través de una mirilla circular, se adentraba en la privativa intimidad de un harén islámico: bajo las mismas persuasiones con las que Baudelaire había invitado a sus lectores a emprender el viaje, lujo, calma y voluptuosidad imperan en un ambiente sobrecargado por el erotismo, que la mirada masculina deposita sobre el cuerpo de la mujer.

El topos del hamam no es sino la sublimación de los mitos orientalistas que la cultura occidental consolidó durante el siglo XIX, dentro de los cuales la Alhambra de Granada adquirió un protagonismo preeminente.

Visión europea de la mujer nazarí de la Alhambra, Granada

El Otro —las Otras— fue resignificado desde la intencionada visión del sujeto europeo, tornándose en recipiente de toda una serie de lugares comunes, fruto de un acercamiento exótico, romántico y estereotipado hacia ese desconocido conglomerado cultural externamente definido como «lo oriental».

El (re)descubrimiento de los vestigios arquitectónicos nazaríes supuso un aliciente imaginativo para los artistas occidentales, quienes emplearon las arquitecturas hispanomusulmanas como escenarios para sus creaciones. Estos autores fomentaron el mito de una Alhambra polarizada: robusta, severa y austera hacia el exterior; frágil, ligera y preciosista en sus entrañas. Un contraste entre opuestos, asociado al binarismo masculino-femenino que, al mismo tiempo, era estimulado y alentaba los fetiches que asociaban lo oriental con la virilidad y la violencia extremas, a la par que con la sensualidad y el placer que los muros de los palacios nazaríes ocultaban.

Que en los pioneros grabados de Vauzelle (1812), mujeres desnudas deambulasen por estos espacios áulicos es un claro síntoma de cómo, bajo el paradigma orientalista, la simbiosis entre el entorno alhambrista y el cuerpo femenino alcanzaría un cultivo inédito hasta la fecha.

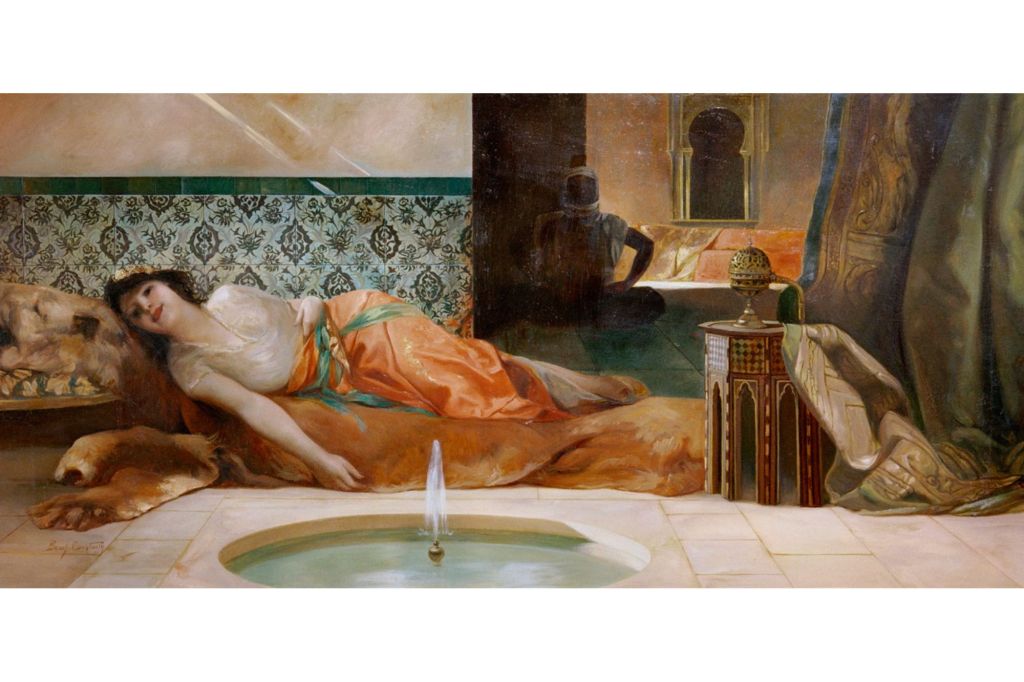

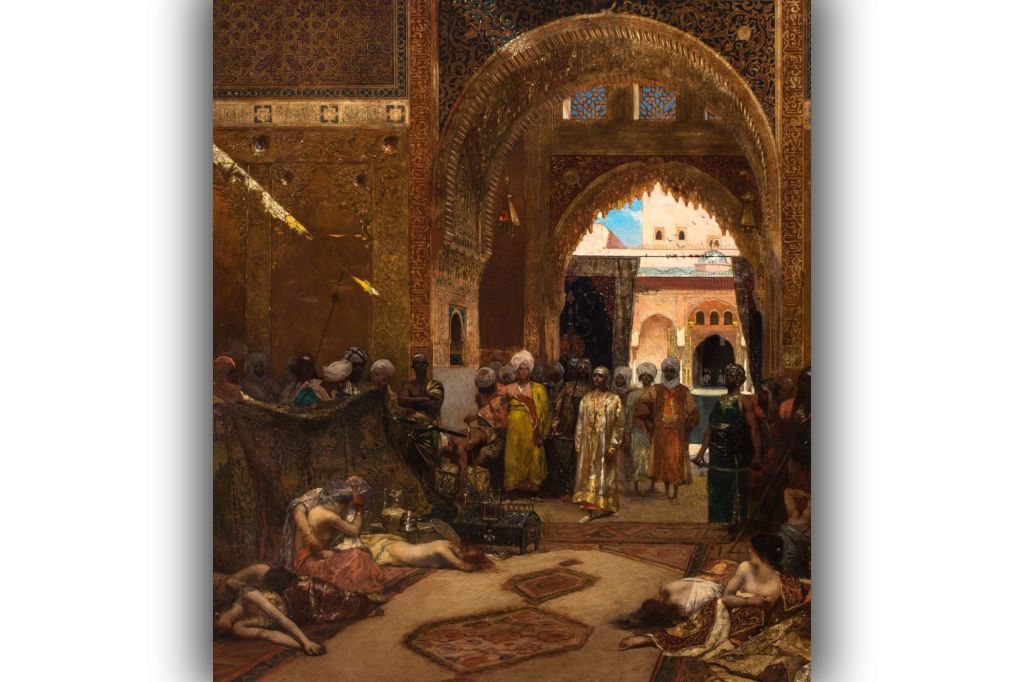

El modelo iconográfico de la odalisca se reitera sistemáticamente en la pintura del siglo XIX como esa mujer bella, ingeniosa y consagrada a los placeres del sultán. La Alhambra de Granada dotaba a estas composiciones de un ambiente análogamente voluptuoso a los cuerpos que en ella se mostraban. Los guiños visuales a la arquitectura nazarí son constantes en esta tipología pictórica: artistas como Dubreuil o Lord Weeks, entre otros, satisficieron la demanda social con cuadros de mujeres disfrazadas «a la morisca» en una alcoba del Salón de Embajadores o en la Torre de las Infantas, mientras que Comerre las evocó desnudas en El baño de la Alhambra (1890), languideciendo en la Sala de las Camas. Si bien fue el Palacio de los Leones el que acaparó las mayores atenciones, en tanto que supuesto emplazamiento del harén nazarí, con lienzos como Atendiendo a la favorita (1866), de Richter, o Mujeres en el harén (1885), de Benjamin-Constant.

Motivo común a todas estas composiciones era el ambiente de absoluto abandono de estas mujeres, que se entregaban al placer y al ocio en dichos entornos preciosistas: cuerpos eróticamente explícitos, cuyo atractivo se exhibía a la mirada del varón que, fuera del cuadro —y, en muchas ocasiones, dentro—, se deleitaba en observarlas.

Participación y presencia de la mujer en la Alhambra

Frente a este imaginario orientalista, rescatar la presencia histórica femenina en la Alhambra de Granada resulta una tarea compleja. Las fuentes son muy escuetas en sus menciones a las mujeres y a los espacios que estas ocuparon en el complejo palatino, pese a que, en la actualidad, es posible identificar a veintitrés esposas legítimas y nueve concubinas cristianas en el entorno nazarí.

No obstante, aunque todas ellas debieron residir en el recinto alhambreño o próximas a él, es necesario tener en cuenta que este fue reconfigurándose entre los siglos XIII y XV. Y dado que, a medida que variaba la disposición arquitectónica, la funcionalidad de las estancias también se vio sujeta a modificaciones, es prudente afirmar que estas mujeres vieron y habitaron Alhambras diferentes.

Especialmente interesante resulta el periodo iniciado con el gobierno de Ismail I, punto de partida del engrandecimiento arquitectónico del complejo palaciego. Su madre, la sultana Fátima (1261-1349), tuvo casa propia, constituyendo además el ejemplo más destacado de las varias mujeres nazaríes que accedieron a la política pública motivadas, usualmente, por las prerrogativas de sucesión al trono granadino de sus hijos.

Con Yusuf I ya es posible hipotetizar la existencia de determinados espacios femeninos en la Alhambra de Granada. De acuerdo con la tradición islámica, la mujer habitaba en un entorno doméstico proyectado hacia el interior de la arquitectura y, por contrapartida, aislado de los ámbitos masculinos de carácter abierto y oficial. Esta jerarquización arquitectónica, en base al criterio del género, halló su materialización en estructuras con escasos vanos, articuladas en torno a patios que operaban como nexos de unión entre las esferas de lo privado-femenino y lo público-masculino.

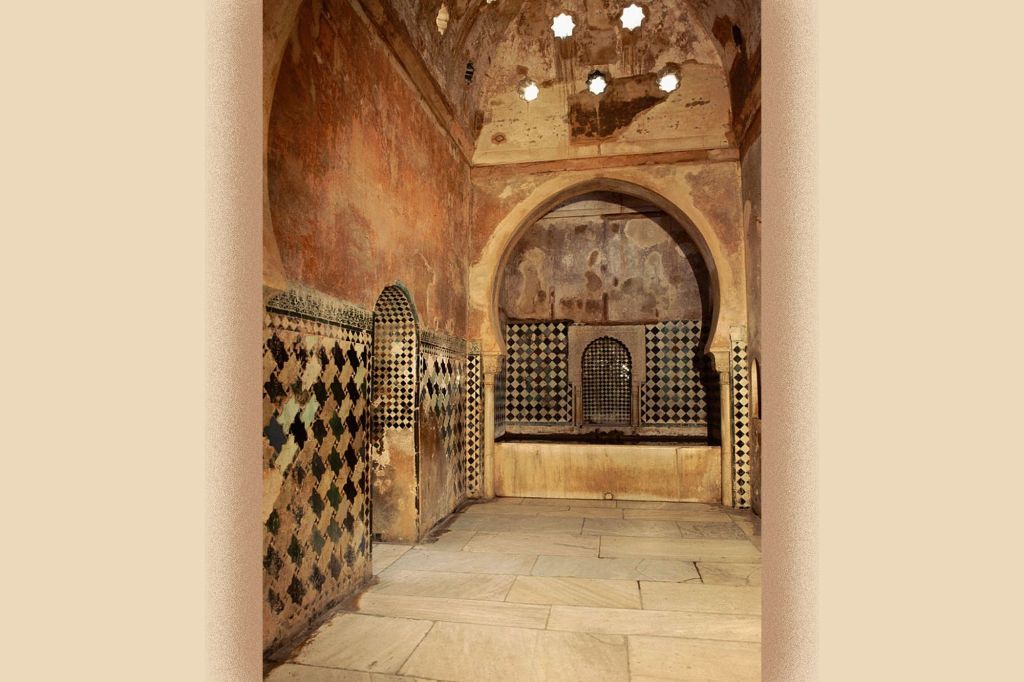

El proyecto del Palacio de Comares refleja esta disposición: las estancias se organizan alrededor del Patio de los Arrayanes y, contrastando con los amplios vanos que se abren en los muros del trono de Yusuf I, las cuatro habitaciones de los lados mayores —presumiblemente femeninas— comunican exclusivamente con el interior del complejo palatino. Hacia 1380, Muhammad V completó el recinto áulico comisionando el Palacio de los Leones. En él, la segregación espacial por géneros operó de acuerdo con los mismos criterios: Ibn al-Jatib documentó la Dar an-nisa’ o Casa de las Mujeres en la segunda planta de la Sala de los Abencerrajes, funcionalidad que se ha propuesto asimilar a las estancias superiores de la opuesta Sala de Dos Hermanas.

Frente a este aislamiento arquitectónicamente determinado, la torre del Peinador de la Reina pudo actuar como un ámbito abierto para las mujeres nazaríes, ya que desde ella se podían visualizar el Generalife, la Sala de Dos Hermanas y el trono de Yusuf I. Asimismo, también es necesario tener en cuenta que hubo espacios ajenos al recinto de la Alhambra que habitaron las mujeres de la dinastía, como el palacio de Dar al-Horra o Casa de la Señora, en la colina del Albaicín.

Si bien la estructura nazarí se mantuvo tras la conquista de 1492, no sucedió lo mismo con su funcionalidad: el complejo áulico se adaptó a las nuevas necesidades de la población cristiana, pudiéndose establecer paralelismos, pero también diferencias, en la concepción del espacio femenino y su relación con el masculino en ambas religiones.

Aparentemente, la participación de la mujer cristiana en la esfera pública fue algo más intensa, lo cual posibilitó su mayor implicación en las empresas arquitectónicas y el matronazgo artístico en torno a la Alhambra de Granada. Ejemplo de ello son los proyectos de conservación y acrecentamiento desarrollados por Isabel la Católica sobre la mezquita de Córdoba y el complejo nazarí, o la construcción de la Casa Real Nueva a instancias de la emperatriz Isabel de Portugal.

Es más, ajena a este ambiente aristocrático, la figura de Isabel de Robles destaca en tanto que mujer artista trabajando en la Alhambra de Granada: cristiana vieja casada con un cristiano nuevo, al quedar viuda, se hizo cargo del taller de alfarería familiar. Los cuadernos de nóminas alhambrinos la mencionan en diversas ocasiones, a lo largo del segundo tercio del siglo XVI, cuando aparentemente se encargó de restaurar los azulejos del Baño de Comares.

En cuanto a la ocupación femenina de los espacios palatinos en época cristiana, el plano realizado por el arquitecto Pedro Machuca (ca. 1490-1550) supone un documento de sustancial interés. La entrada principal se reubicó en el Palacio de los Leones, donde se localizaron las habitaciones masculinas; las estancias de las mujeres, por su parte, fueron delegadas hacia las entrañas del complejo áulico. En este sentido, el plano informa de que el actual Patio de Machuca fue habitado por la reina Germana de Foix, segunda esposa de Fernando II de Aragón, y de que el Cuarto Dorado albergó a la emperatriz Isabel de Portugal. Por lo tanto, es posible constatar que no se produjo una continuidad, ni espacial ni funcional, entre los ámbitos femeninos nazaríes y los cristianos.

A esta reorganización acompañó la elevación de nuevas estructuras que, aunque perpetuando la separación en base al género, denotan criterios diferentes a la arquitectura nazarí: en el caso de las construcciones cristianas, la relación entre el ámbito doméstico- femenino y oficial-masculino se articuló mediante corredores continuos, en lugar de los tradicionales patios islámicos. Caso ejemplar son las Habitaciones de Carlos V, donde el lugar preeminente lo ocupa el despacho del emperador; tras este, comunicadas a través de un pasillo, se disponen las habitaciones femeninas. Asimismo, al encargar la capilla de su nuevo palacio, el emperador especificó que se erigiesen dos niveles, con tribunas separadas para varones y mujeres, segregación que mantendría su hijo Felipe II al demandar que los espacios femeninos se emplazasen en la zona superior de la reforma emprendida en 1580.

Inmortalizando, con versos, a la mujer nazarí

A mediados del siglo XIII, el filósofo Ibn Arabi declaró que cualquier lugar no feminizado era prescindible, afirmación sintomática de cuán común fue para la arquitectura islámica identificarse como mujer.

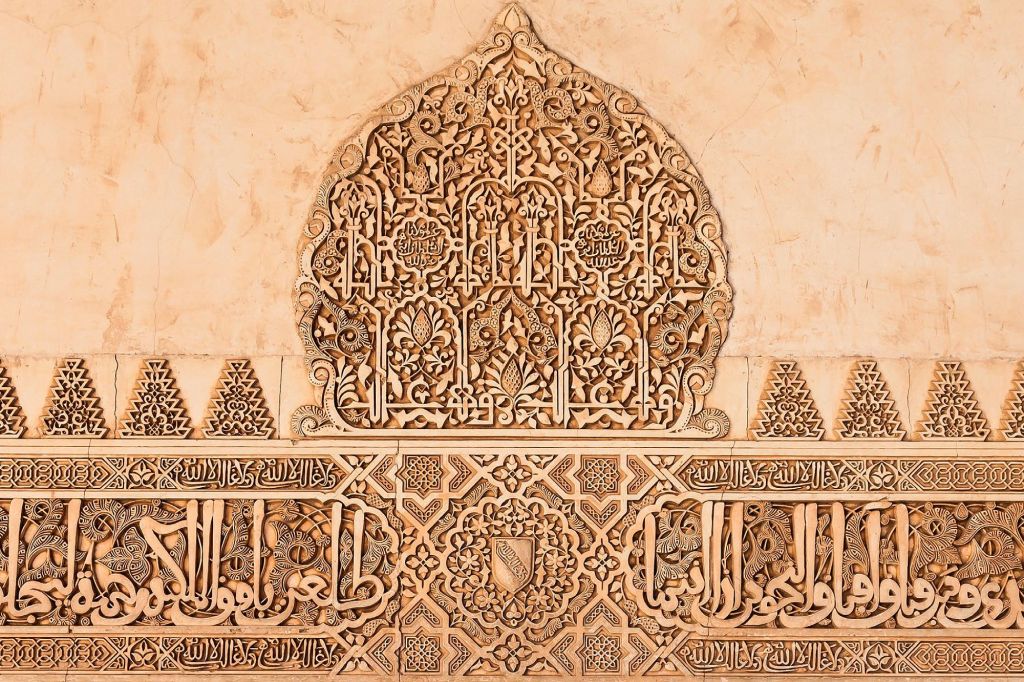

Recorriendo los muros de la Alhambra, en Granada, infinidad de poemas epigráficos describen al visitante los rasgos de las estancias, en un proceso de autodefinición que condiciona determinantemente los modos de contemplación y valoración del complejo palatino. A este respecto, el investigador José Miguel Puerta Vílchez considera que los dos ejes argumentales de las poesías son, precisamente, la exaltación heroica del soberano y la feminización simbólica de los espacios. Por otra parte, el ya mencionado Ibn al-Jatib describió la Alhambra de Granada en términos nupciales, declarando que «después de haber sido terreno desértico y reina yerma, es hoy una novia dulcificada por la lluvia a la que cortejan los astros».

El compendio literario que ornamenta los paramentos de los palacios nazaríes se recrea en metáforas, que retratan a la arquitectura como una mujer engalanada para la celebración de su casamiento, aguardando y alabando la figura del esposo, el sultán: «Mi señor Yusuf, por Dios sustentado, me vistió con ropas de dignidad e indudable distinción, convirtiéndome en trono del reino».

La recreación en esta nupcialidad de la arquitectura tiene, en última instancia, el objetivo de potenciar la imagen de virilidad y potestad del soberano, a quien la perfección material de la obra se debía y estaba supeditada, como si de la más bella mujer se tratase: «Me construyó el emir de los creyentes Muhammad [V], tocayo del profeta hāšimí Muhammad. Soy el collar que adorna el cuello del Reino. ¡Cuántas veces el bonito collar embellece el lindo cuello!». Dentro de todo este programa epigráfico de automodelación y ensimismamiento, prácticamente narcisista, en la feminidad de la Alhambra, la alusión al efecto reflectante del agua se instituye como un elemento preponderante, asimilado a la pureza de la mujer aristocrática.

El lenguaje simbólico de los versos nazaríes transformó los arcos de las tacas en coronas de medialuna, los jarrones que en ellas se exhiben en novias engalanadas y las albercas en espejos donde la propia arquitectura —que, quizá, podría ser considerada como el máximo exponente femenino de la Alhambra de Granada— se regocija en su propio deleite y contemplación: «Con mis alhajas y mi corona a las más bellas aventajo, y hasta mí descienden los astros del zodíaco. El jarrón de agua parece en mí un devoto, de pie ante el mihrab orando. Mi generosidad en todo momento sacia la sed y atiende al necesitado. Es como si yo siguiera las huellas de la dadivosidad proveniente de la mano de mi señor Abu l-Hayyay. Luna llena permanezca él brillando en mi cielo, como en las tinieblas resplandece el plenilunio».

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.