La historia de la Mérida visigoda del siglo VI queda iluminada por una fuente de excepcional valor, como es el opúsculo Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium. Al hilo de la actividad de los obispos de Mérida, los Santos Padres, la lectura de la obra nos sumerge en aspectos relativos al ambiente de la ciudad y en detalles de gran interés para interpretar los edificios religiosos que, sin duda, protagonizaron el florecimiento constructivo del momento.

En otra línea, la arqueología, con una actividad incesante en el núcleo emeritense, ha ido dando pasos progresivos para completar la información literaria mostrando, a partir del subsuelo de la ciudad de Mérida, una visión más amplia de la realidad en la que vivían sus habitantes, bajo la superestructura eclesiástica que entonces regía, como primer poder, los destinos de Emerita.

El libro Las Vidas de los santos Padres emeritenses da una noción triunfal de los obispos que ocuparon la sede en la etapa candente de la consolidación de la monarquía visigoda, entre el dominio del territorio hispano por Leovigildo (568-586), su imposición del arrianismo y la pacificación de Recaredo, que unió a visigodos, arrianos e hispanorromanos de fe católica bajo el único signo del catolicismo (598).

Paulo, Fidel y Masona fueron las tres grandes figuras de este período. Paulo y Fidel (muere en 570), procedentes del Mediterráneo oriental y de habla griega, enriquecieron la sede gracias a donaciones señoriales y al comercio. Masona (ca. 573- 605), destacó por su formación teológica y su determinación en la lucha contra Leovigildo por la defensa de la fe católica en la sede emeritense. Además, puso en marcha una notable actividad constructiva y su caridad fue pródiga con la población de la Mérida visigoda, cuyas condiciones de vida, en general, distaban de ser buenas.

Edificios y escritos sobre la ciudad visigoda de Mérida

En el libro Vidas de los santos Padres de Mérida, de aconsejable lectura, la existencia de una sociedad ya profundamente cristianizada giraba, en gran parte, en torno a la actividad religiosa y el escenario en el que transcurre la narrativa nos ha transmitido el nombre —y, a veces, hasta referencias de ubicación— de los distintos edificios que transformaron la antigua ciudad romana en una Mérida visigoda de signo cristiano.

La iglesia catedral de Santa María o Santa Jerusalén, precedente de la iglesia actual de Santa María, seguramente fue uno de los primeros edificios cristianos de Mérida. Contaba con un baptisterio dedicado a San Juan y junto a ella se erigió el palacio episcopal.

Este conjunto marcaría la primera referencia de la jerarquía eclesiástica de Mérida. Sin embargo, el núcleo que centró la devoción de los emeritenses fue el dedicado a la mártir local, la joven Eulalia, muerta en el año 304 y cuyo culto movió la peregrinación desde lugares lejanos, más allá aún de las fronteras de Hispania.

Otros edificios nominados en el libro aluden a los monasterios situados en la periferia de la Mérida visigoda, no muy alejados, como el opulento monasterio de Cauliana, a orillas del Guadiana, seguramente en la actual finca de Cubillana (Torremayor), o el ascético monasterio al que fue a parar el monje africano Nancto, que llegó a Mérida a rendir culto a Santa Eulalia.

También fuera de las murallas se encontraban las ermitas devocionales, receptoras de solicitudes frente a las amenazas naturales, las sequías, las plagas o las epidemias que podían asolar a la población de la Mérida visigoda en cualquier momento. Alrededor de la ciudad, las de San Fausto y Santa Lucrecia, que estaban al otro lado del Guadiana, la de los santos Cipriano y Lorenzo y la ermita de los Santos Mártires, además de la más alejada de Santa María de Quintisina, quedan recogidas en la obra.

Pero, la más célebre de las basílicas de extramuros fue la de Santa Eulalia, ubicada en el área cementerial norte, puesto que fue erigida en el siglo V sobre el edificio martirial en el que se rendiría culto inicialmente a la santa.

El palacio de los mandatarios de Mérida, que debía estar céntrico, y el Xenodoquio, hospital-albergue que erigió el obispo Masona para atender a peregrinos y enfermos, completan el cuadro de los edificios protagonistas de la vida y del patrimonio de la Mérida visigoda de los siglos V y VI.

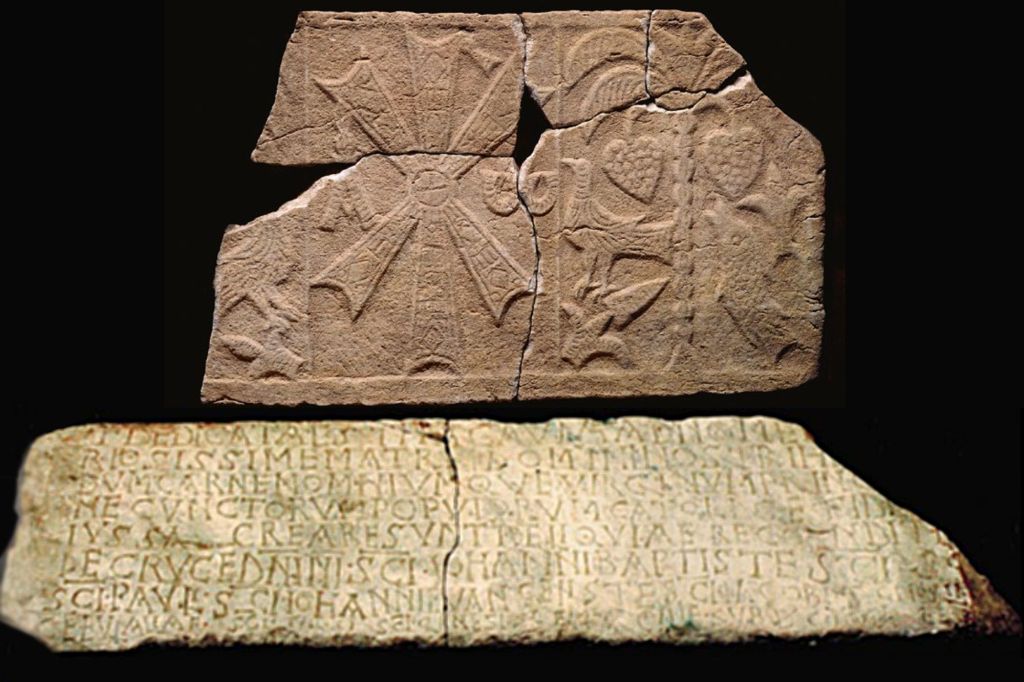

Otras referencias epigráficas remiten a edificios que existieron en la Mérida visigoda, como es el caso del monasterio de la abadesa Eugenia (siglo VII), en el núcleo urbano, o la interesantísima inscripción de la iglesia de Santa María Princesa de todas las Vírgenes (601-648), tal vez identificable con la catedral de Santa María. El epígrafe da a conocer el gran número de reliquias que allí se depositaron, entre ellas las de Santiago, cuyo culto se documenta así por primera vez en España.

En el siglo VII, más indocumentado, el obispo Oroncio, que aparece en la lápida de consagración de la basílica Ibahernando (Trujillo) (635), posiblemente diera un nuevo impulso a la construcción de la sede emeritense y de su territorio.

Los primeros documentos materiales indicadores de toda esta construcción remiten a la magnífica colección escultórica de Mérida, entre cuyos restos de elementos tectónicos se han encontrado columnas, pilares y pilastras, capiteles, cimacios o componentes del mobiliario litúrgico, como altares, canceles, nichos y pilas bautismales, pues Mérida se convirtió en una cantera de mármol y granito cuando sus grandes edificios se arruinaron.

Las extraordinarias canteras portuguesas del anticlinal de Estremoz, junto con las más distantes de Pax Iulia (Beja), tuvieron una importante explotación imperial. Ahora, aquellas piezas que enriquecieron a la arquitectura romana serían transformadas en los talleres de los siglos VI y VII, con bellas labores para complementar las construcciones de aquel tiempo. Pero, lamentablemente, hemos recibido este legado totalmente descontextualizado y la asignación a edificios concretos sólo puede aproximarse en algunos casos.

Descubrimientos recientes de edificios de la Mérida visigoda

La arqueología, desde los años 80 del pasado siglo, ha ido dando pasos de importancia y realizando descubrimientos que han permitido ensanchar el conocimiento sobre la Mérida visigoda y su concreción material.

La excavación practicada en el subsuelo de la iglesia bajomedieval de Santa Eulalia puso al descubierto la primitiva basílica dedicada a la santa, de carácter monumental y con enterramientos significados.

No lejos de Santa Eulalia, en una de las vías de salida de la ciudad, quedó identificado también el edificio del Xenodoquio que levantara Masona, con su capilla central y las dos alas divididas en naves que se dispusieron perpendicularmente a ella.

Previamente, en las cercanías de Mérida, habían sido excavadas la basílica de Casa Herrera, perteneciente a los tipos de doble ábside característicos del siglo VI, y la basílica de San Pedro de Mérida, de ábside cuadrangular y más próxima a los tipos del siglo VII.

Estas, junto a las numerosas localizaciones de hallazgos escultóricos en localidades del antiguo término de Mérida hasta Badajoz, dan conocimiento de la difusión de la práctica religiosa al mundo rural, con la consecuente profusión constructiva.

El centro de culto de La villa de La Cocosa, próximo a Badajoz, la basílica de Valdecebadar (Olivenza) o la citada basílica Ibahernando (Cáceres), dan testimonio de esta extensión. Pero, la más relevante arquitectura de este conjunto queda representada en la iglesia de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar) que, tras las excavaciones de los años 90, quedó documentada como obra postvisigoda del siglo VIII, ya en la vida de los cristianos que mantuvieron su fe bajo el dominio del islam, los mozárabes.

Aparte del conocimiento puntual de distintos edificios religiosos, la intervención en distintos puntos del suelo urbano de Mérida nos informa del abandono y degradación de los espacios cívicos y oficiales de la ciudad romana.

Por otra parte, el análisis tras la excavación de casas lujosas tardoimperiales ha dado a conocer el retroceso del nivel de vida de una población que dividía el espacio de las habitaciones en pequeños cubículos, dotados de su correspondiente hogar, y utilizaba dependencias, como el peristilo, de manera común; además de introducir animales en el ámbito doméstico. Habitáculos similares se han detectado también en otros espacios públicos de la antigua Mérida visigoda.

Aun así, en este estado de descomposición y progresivo deterioro urbano que siguió a la caída del Imperio romano, Mérida, que a partir del siglo IV ostentó el rango de capital administrativa de la Diocesis Hispaniarum, todo el territorio de Hispania y la Mauritania Tingitania tuvo fundamentos y fortaleza en su institución religiosa para competir, desde su romanidad, con la capital del reino visigodo, Toledo, y ser uno de los núcleos más significados de la península en el siglo VI; con probables consecuencias en el siglo VII acreditadas por el representativo patrimonio que poseemos hoy sobre aquel tiempo.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.