Ahora te pones a pensar y te preguntas si es cierto, llegas a dudar incluso si fue verdad o no lo que has vivido, porque han sido tantos años de silencio y nadie se ha preocupado de esta parte de la historia», comentaba la guerrillera de la AGL Remedios Montero Celia. Realmente se trató de un sueño, al menos para la memoria de un país que nunca ha sabido reconocer a los guerrilleros y, mucho menos, a las mujeres que lucharon en el monte o se jugaron la vida para mantener la lucha antifascista desde pueblos y ciudades.

¿Retaguardia?

Desde el principio de la Guerra Civil, se alejó a la mujer de la primera línea hacia labores que tuvieran que ver «con su sexo»: lavar, zurcir, cuidar enfermos, criar hijos o cocinar. En la guerrilla continuó ese marchamo y no se permitía, salvo excepciones, la subida al monte de mujeres. Se denominaba «labor de retaguardia» a lo que se realizaba en «el llano», aunque irónicamente fue el lugar donde más se sufrió la represión y el vacío social.

Los campamentos guerrilleros se dispusieron en un principio cerca de sus propios familiares y, cuando el monte comenzó a organizarse, se establecieron en lugares donde la brutal represión franquista hubiera hecho mella; así se aseguraban también la colaboración. El número de enlaces triplicó al de guerrilleros y entre un tercio y la mitad fueron mujeres. La cifra más aceptable perfila unos 20.000 enlaces detenidos, encarcelados, torturados o asesinados. Muchas de aquellas mujeres no tenían posicionamiento político, ni demasiada cultura general; lucharon por una motivación personal y emocional que las llevó en muchos casos a la muerte o a prisión. Vivían puerta con puerta con el enemigo, sufriendo una doble vida. No podían defenderse, puesto que no tenían armas, y, si las detenían, los desmanes de los cuartelillos eran silenciados por todos.

Ser enlace consistía principalmente en mantener comunicación entre el monte y el llano, recoger correo en las estafetas (lugares estratégicos en el monte que se usaban como consignas), abastecer de comida a las partidas, hacer seguimiento de posibles objetivos (personas o lugares), conseguir medicinas, etc. Se establecieron siglas como «Comité del Llano», «Milicias Pasivas» o el SIR (Servicio de Información Republicano), pero la mayoría de aquellas mujeres no estaban organizadas interterritorialmente y ayudaban a partidas cercanas a sus pueblos. A los guerrilleros les estaba prohibido bajar al pueblo para ver a la familia, pero en zonas de difícil acceso invernal muchos guerrilleros convivían con sus familias, incluso teniendo hijos, como Basilio Serrano, el Manco de la Pesquera, guerrillero conquense. Sin el apoyo de esa red del llano, la guerrilla no hubiera podido subsistir.

Luchadoras de campo y ciudad

En la ciudad también se organizó una guerrilla de carácter urbano, donde las mujeres pasaban más desapercibidas y realizaban labores de todo tipo, sobre todo en la preparación de atracos, atentados o sirviendo de acompañamiento de guerrilleros. Casi todas tenían preparación política y solían estar bajo las directrices de unas siglas, normalmente del PCE, pero también de la CNT o el PSOE. Otras muchas ayudaron a organizar viajes a Francia para traer o llevar dinero o personas, pero la organización comunista nunca les otorgó mayor peso dentro de su estructura, aunque algunas lo pidieron insistentemente.

Tomasa Cuevas apunta la diferencia que había entre las presas políticas que atestaban las cárceles desde el 39 y las que fueron entrando por apoyo al maquis en la década de los 40. Muchas de estas últimas eran mujeres bastante mayores (madres o familiares de guerrilleros) que no tenían coligación ni cultura política; incluso, muchas eran católicas o conservadoras.

Niños y partos

En Huelva-Extremadura se vivió tal represión durante la Guerra Civil que se echaron al monte familias enteras que luego fueron distribuyéndose al profesionalizarse la guerrilla en los 40. En la zona de León-Galicia convivieron en un principio campamentos de hasta un centenar de personas, algo insostenible a la larga. Normalmente los hijos alumbrados en el monte se entregaban a las autoridades o a los hospicios. Otras veces, las autoridades se negaban a inscribir a los hijos de «bandoleros» y así figuraban como de padre desconocido, con lo que eso suponía. Capítulo aparte es el de las mujeres que salieron embarazadas de los cuartelillos o las prisiones y que fueron rechazadas por sus propios maridos o familias, y recordemos que muchas madres fueron encarceladas con sus niños menores de edad.

El dinero que muchas familias recibían del maquis por lavar ropa, coser o servir de enlaces ayudó a combatir la desnutrición y la muerte de muchos niños. Viruela, difteria y tifus eran tan habituales como la muerte. A muchas viudas de republicanos no se les permitían las cartillas de racionamiento, por lo que se veían obligadas a emigrar a las ciudades para mendigar o pedir los restos del rancho en las puertas de los cuarteles militares. Otras familias campesinas, sospechosas de ayudar al maquis, fueron desterradas, despojadas de todas sus propiedades y enviadas a otras provincias donde no tenían ningún arraigo familiar ni económico.

La venganza

La mayoría de las mujeres que habían tenido alguna notoriedad en agrupaciones de izquierdas fueron delatadas y puestas a disposición de la maquinaria de destrucción humana en la que se habían convertido los tribunales sumarísimos franquistas. Las venganzas vecinales se convirtieron en la tónica habitual durante los primeros meses de la guerra en ambos bandos. A medida que se asentaban las tropas sublevadas fueron floreciendo falsas acusaciones, muchas veces con datos y otras sin ellos, por temas de lindes, de yuntas u otras cuestiones. Si la delación provenía de alguien adepto al régimen y el acusado había pertenecido a algún partido o sindicato de izquierdas, no había más preguntas y pasaba o bien a disposición judicial, o bien por los somatenes falangistas que iban señalando con una cruz casa por casa y paseando sin mucho control a familias enteras en los descampados.

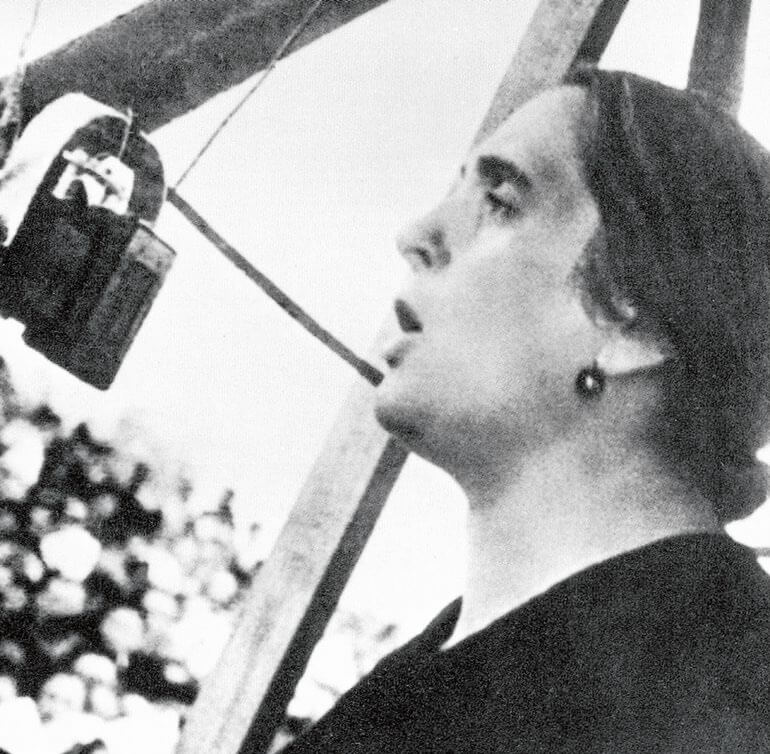

Chicas de armas tomar

«He oído decir que en vuestra columna las milicianas tenían los mismos derechos que los hombres, que no lavaban ropa ni platos. Yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano». Mary Nash recoge esta argumentación en la columna poumnista de Mika Feldman de Etchebéhère.

En muchas zonas, las mujeres se echaron al monte para evitar las represiones o siguiendo a algún familiar. Cuando caía vivo algún enlace o algún guerrillero, se sabía que tarde o temprano comenzarían las delaciones, que en los cuartelillos habían sofisticado los métodos de tortura y era muy difícil aguantar sin «cantar» algún nombre. Pero estaba prohibida la permanencia de mujeres en el monte, así que se convertía en algo temporal, para trasladarlas o pasar a la frontera. Francisco Moreno cree que en la guerrilla llegaron a enrolarse unas 500 mujeres. Algunos guerrilleros de prestigio llegaron a subir a sus parejas estables a los campamentos, como fue el caso de Girón o Chaquetalarga. Y existen también ejemplos de maestras que ayudaron a la alfabetización, como Enriqueta Otero María Dolores en Lugo.

En la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón se conoce la permanencia de varias mujeres —como Remedios Montero Celia o las tres hermanas Martínez García, Esperanza, Amadora y Angelita—, que se establecieron en los campamentos durante meses. Estas mujeres realizaban casi todas las labores de los hombres, aunque fueron vetadas para llevar a cabo acciones armadas en primera línea o para hacer guardias. La Parrillera, Soledad Moreno la Goyoría en Andalucía o Lola, en Torrelavega, fueron algunas de las que se echaron al monte.

El Bienio negro: época de ensañamiento

La mujer no era tratada como persona, ya lo habían postulado los escritos de Vallejo-Nágera: era más como un niño al que se podía reeducar y que de alguna manera no dejaba de tener un uso meramente sexual o maternal. A la hora de fusilar y torturar se hizo la misma distinción, y el volumen represivo de los hombres fue mucho mayor, pero no así el ensañamiento sexual o personal que infligían a las mujeres en los centros de detención, sabiéndose libres de toda reprimenda por parte de Iglesia, cuerpos de seguridad o Estado. Los torturadores eran libres. Cadáveres de mujeres y niños eran tirados al monte desnudos, o en las puertas de los cementerios para ver quiénes los recogían. Falsos fusilamientos o torturas difícilmente imaginables fueron la tónica habitual, sobre todo a partir del 47.

Se llegó a arrestar, echar del cuerpo o bajar de graduación a los guardias que no se empleaban con determinación contra la guerrilla, y se establecieron cuantiosos premios económicos por la captura de guerrilleros. Ya no eran militares de remplazo o los cuerpos de seguridad habituales; era un cuerpo paramilitar entrenado para extirpar la resistencia atacando a los más desprotegidos, y esos eran los del llano. Aniquilando el apoyo del llano, no tardarían en caer los del monte. Incluso cuando sabían del paradero de algún guerrillero, algunos guardias secuestraban a miembros de su familia para utilizarlos de parapeto en el combate. En 1948, por ejemplo, fueron asesinadas las madres de varios maquis, como la de Caraquemá en Córdoba. Aunque los guerrilleros tampoco fueron santos y en muchas ocasiones hicieron del secuestro o del «ajusticiamiento» un modus operandi, raros eran los casos en los que se asesinaba a mujeres o hijos del enemigo.

Darles a las mujeres aceite de ricino y luego pasearlas desnudas por las calles principales del pueblo mientras se hacían encima sus necesidades, cortarles el pelo al cero, con maquinaria de esquilar en muchos casos, condenarlas a fregar gratis los centros públicos, las casas de Falange o las iglesias fueron condenas habituales. Muchas de ellas eran creyentes, pero se les prohibió llevar luto o poner flores a sus muertos, enterrados casi siempre fuera del cementerio o tirados en cunetas, aunque se las obligaba a ir a misa y los curas hacían recuento de las que faltaban, por si acaso. En muchos casos se las despojaba de cualquier propiedad que tuvieran, y se les imponían multas desproporcionadas que nunca podrían pagarse. Muchas vieron un alivio en la cárcel o la pena de muerte.

Represión especial y estudio psicológico

Uno de cada diez represaliados fue una mujer, pero hay cifras que nunca figuraron en las cárceles o los tribunales, sobre todo las visitas a los cuartelillos, los paseos nocturnos o las intromisiones en el hogar, que eran silenciados por la propia familia. Muchas de ellas no obtuvieron el permiso de trabajo y tuvieron que dedicarse a trabajos ilegales, nocturnos, o directamente a la prostitución para dar de comer a sus hijos. «Los sujetos femeninos marxistas», como las denominaba Vallejo, fueron también objeto de estudio psicológico en las cárceles para ver si su «gen rojo» se podía controlar o pasaba directamente a sus hijos.

Izquierda y derecha fueron, salvo excepciones, profundamente machistas y homófobas; era difícil que dieran a las mujeres cargos de relevancia intermedios en partidos y sindicatos, lo que chocaba con la admiración hacia primeras figuras como la Pasionaria. Por si quedan dudas, el siempre inventivo y autoindulgente Santiago Carrillo llegó a comentar en 1952, sobre la caída de la guerrilla: «Aparecieron también elementos de corrupción: mujeres, bebida, derroche de dinero…». Sin duda se le olvidó comentar que el PCE en el exilio y Stalin habían decidido el fin del apoyo a la guerrilla española dos años antes de comunicárselo a los mandos de las partidas.

Para hacernos una idea de la dicotomía de la época, en el enfrentamiento de la Guardia Civil con una partida guerrillera resultó muerta una mujer en combate, Carmen Temprano, hecho que los civiles excusaron alegando «que iba vestida de hombre».

Y después del silencio, más silencio

«Estoy muy contenta de que se haga algo de las mujeres, pues nos tenían un poco olvidadas y la lucha es tanto de hombres como de mujeres, y tenemos la prueba de las caídas. No había detención en la que no hubiese mujeres. Y en mi opinión, sin la colaboración de las mujeres en la lucha, los hombres no hubieran podido hacer muchas cosas. En cambio, cuando ha salido algún libro, las mujeres no aparecemos para nada, y hemos sufrido tanto las mujeres como los hombres la represión en comisarías, en las cárceles o en la calle», comenta Josefa Pérez Medel a Tomasa Cuevas en su admirable labor de recoger los testimonios de las presas franquistas.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.