El número siete posee magia: puente de unión entre lo sagrado del número tres y lo terrenal del cuatro. Cuatro puntos cardinales y cuatro elementos telúricos vinculados a la perfección del tres. Todo el universo se mueve, siempre, de manera constante, sin parar. Septenario astral clásico, siete milagros del mundo, y siete formas de arte medievales, años de vacas flacas y años de vacas gordas, siete. Pitágoras y Dante Alighieri también sabían mucho y hoy nos lo siguen enseñando acerca de la atracción de dicho guarismo; siete pecados capitales... Una cifra poderosa en sí misma. Un dígito histórico y moderno. Musical.

La "Séptima" en Leningrado

De la misma manera, la sinfonía Leningrado, la número siete de Shostakóvich, nacido en San Petersburgo el 25 de septiembre de 1906 y fallecido en Moscú en 1975, el 9 de agosto. Una pieza de artesano, cuidada hasta el mínimo detalle, cápsula espacial que nos hace viajar a aquella ciudad, a ese año, a esos momentos… Como mínimo, para su interpretación se precisan 110 instrumentos. Música y maestros de la guerra, de la supervivencia, de la liberación. Del horror y de la esperanza. Quizá sus compases nos remontan a otros tiempos y a otros lares: Bizancio y Mehmet II, Damasco y Tamerlán, Siracusa y Claudio Marcelo…¡qué lejano todo!

La memoria de los recuerdos perpetuada en anales históricos. Reminiscencias pretéritas en la lontananza abisal. El presente nos asola y comprobamos con dolor y espanto qué cerca de nuestros días, un episodio, no de los más conocidos, de la Segunda Guerra Mundial (1 de septiembre de 1939- 2 de septiembre de 1945) pero sí de los más terribles, acude a nuestras páginas para hacer justicia y también música.

8 de septiembre de 1941, 12 de septiembre de 1941, 660.000 evacuados, 700 tanques KV-1 y KV-2, 27 de enero de 1944, 1.200.000 muertos. Cifras y dígitos. ¿Solo, entonces, datos para la historia?

Leningrado, Wilhem Ritter von Leeb, Lago Ládoga, Gueorgui Zhúkov, San Petersburgo, Piskarióvskoye... Nombres y lugares. ¿Más datos para la historia?

Historia de la humanidad, herederos, en muchas ocasiones protagonistas, testigos mudos o silenciados…

A Dmitri Shostakóvich no lo callaron: gritó y mucho, «musicando» una sinfonía de casi 80 minutos. Larga.

Altavoz del hambre, la miseria, desmayos, destrucción y muerte.

El plan nazi diseñó tomar la ciudad de Leningrado y arrasar por completo todo hálito de vida, masacrar y avasallar cualquier impedimento, bulto animado o inerte que se encontrara a su paso, al paso de una bota arrolladora, inmisericorde. Los ancianos, las mujeres y los niños elevaron fortificaciones, produjeron armamento y tecnología en las fábricas, cosieron la ropa de los soldados. Con esfuerzos increíbles, aquellos habitantes, titanes humanizados, consiguieron defender su ciudad y la ofensiva alemana fue detenida.

Sin luz ni alimentos, devastada la población, desvitalizada física y anímicamente, solo quedaba esperar la muerte: los pies no seguían, se desplomaban en las calles; con las energías mermadas para seguir viviendo, frío y más frío, bombardeos en línea sin cesar, desesperación y resistencia, un presente maldito, un futuro inexistente. Miles de familias murieron de frío y hambre en sus hogares. La falta de alimentos llevó a la población a alimentarse de todo tipo de animales. Brutalidad, animalismo, sinrazón: no hay tregua. Deseo de alcanzar la eternidad para no sufrir, olvidar la tierra y sus torturas. Esperar mientras la angustia lo inunda todo.

Infinita tristeza, profunda rebeldía amortiguada, aflicción incomprensible, quizá confiar… ¿en qué? ¿En quién?

Samuel Beckett (1906-1989) escribió su perturbadora obra dramática Esperando a Godot en 1940; para el dramaturgo, atento observador, espeluznado de lo que tocaba vivir por esa década, durante esos años nada le era ajeno en una Europa convulsa, incendiada en llamaradas y fogonazos destructivos. Sus personajes abandonados por un ser inasible, casi inapreciable, ciegos de miedo y soledad, esperan a alguien que quizá les proporcione luz en el marasmo que padecen. Son marionetas, peluches mecidos por el fátum inexplicable, un destino atronador y silente como la denominada Trilogía del desengaño del novelista alemán, Wolfgang Koeppen (1906-1996), que parafraseando a Günter Grass fue el escritor germano más renombrado por aquel entonces; con sus narraciones a partir de su propia experiencia y desde otra esquina local describe momentos aterradores vividos por sus protagonistas. Shostakóvich compuso su inmortal obra en 1941.

Compartieron momentos y vivencias seguro, posicionados en ángulos distintos, perspectivas diferentes que convergían en el mismo punto. No sabemos si se conocieron, pero les unió el ambiente, el clima bélico irrespirable, les ahogaban malos humos y augurios.

Aciago septiembre

La que se les venía encima: lo que estaban ya padeciendo. Y solo era el principio.

El uno de septiembre empiezan a caer granadas en Leningrado y catorce días después el cerco se cerró. Con la ciudad sitiada y sin posibilidad de ser abastecida, ni liberada ni rescatada, la situación se vuelve muy complicada y pronto se hará insostenible; Stalin, sin margen a la desobediencia, exige resistir bajo castigo de ser fusilado todo aquel refractario a su orden: la capital no se rinde y punto. Hitler, desde el otro lado de la frontera, decide acabar con sus habitantes a pura hambre, bombardeos y frío. Inclemencias.

Novecientos días inacabables, infinitos, con la única manera de acceder a un mendrugo a través del transporte que llegaba en camiones por el río Neva, helado, famoso por ser denominado el Camino de la vida.

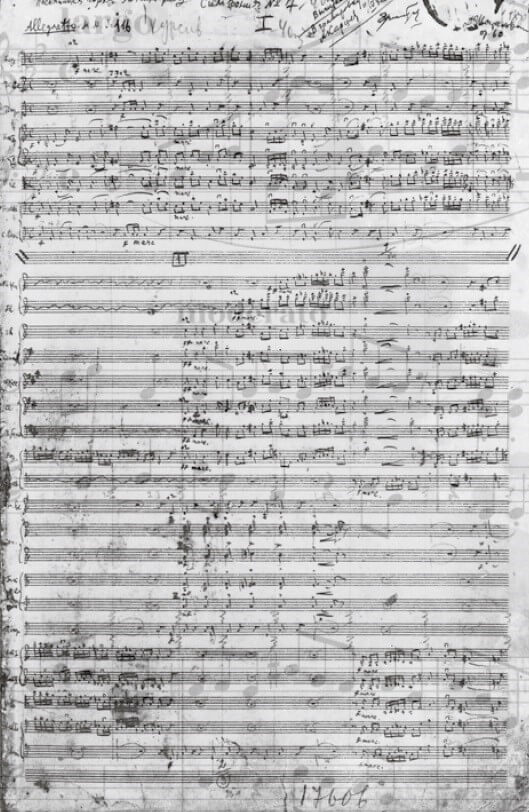

Para entonces, Dmitri Shostakóvich había comenzado ya la escritura de su Séptima Sinfonía cuando se produjo el ataque alemán. El nudo gordiano de tal obra de arte musical, el tema de la invasión, parece que ya estaba en el pentagrama un año antes de la invasión alemana. De la tragedia al dolor con su réquiem dedicado a los soviéticos muertos en tan luctuoso y descomunal desafuero.

Se estrenó el 5 de marzo de 1942, interpretada por la orquesta del Teatro Bolshoi, siendo retransmitida a través de toda la Unión Soviética, con gran éxito bajo la batuta de Samuil Samosud, en la actual Samara, antes Kúibyshev a la orilla izquierda del Volga, a 880 kilómetros al sudeste de Moscú; lugar donde se había establecido junto con su familia y los músicos de la orquesta Sinfónica de Leningrado, evacuados con anterioridad a primeros de octubre de 1941.

Karl Eliasberg la dirige el 9 de agosto de 1942 en la propia Leningrado, con solo quince miembros de la antigua orquesta de la Radio de Leningrado, completada por todos los músicos que habían podido reunir; durante el peor momento del cerco a la ciudad: hasta los roedores habían desaparecido engullidos por los humanos desdentados, que empezaron a practicar el canibalismo.

Los músicos estaban famélicos, la orquesta había sido diezmada por el hambre y la guerra, y las condiciones de subsistencia eran terribles; algunos no tenían fuerza ni para soplar sus instrumentos de viento, y hubo quienes murieron por el esfuerzo durante el ensayo, que fue el primero y el único y se terminó apenas a los 15 minutos, dada la poca energía que tenía la pequeña banda de supervivientes.

Resuenan potentes altavoces que difundieron la obra por toda la ciudad y sobre las tropas alemanas que la asediaban dado el potencial propagandístico que podía brindar esta música tan poderosa, tan emergente desde las ruinas físicas y morales.

Resistir, siempre: rendirse, nunca...

Así pues, la Séptima Sinfonía constituye un auténtico y genuino símbolo de la resistencia del pueblo ante la invasión extranjera, una herencia musical, testimonio y testamento de los más de 25 millones de soviéticos que perdieron la vida en la Gran Guerra Patriótica, una proclama contra el totalitarismo nazi y contra el militarismo en general y la guerra en particular. El episodio bélico sobrepasa los límites locales y trasciende a ámbitos superiores, irradia un mensaje de superación ante las adversidades. La sinfonía viajó rápidamente en microfilm a Occidente.

Constituye una de las producciones más conocidas del compositor y está orquestada para tres flautas, doblando piccolo y flauta baja, dos oboes, corno inglés, tres clarinetes, doblando clarinete piccolo, clarinete bajo, dos fagots, contrafagot, ocho trompas, seis trompetas, seis trombones, tuba, triángulo, caja, bombo, platillos, bloques de madera, xilófono, dos arpas, piano y cuerda ampliada con un mínimo de diceciséis violines primeros, catorce segundos, doce violas, diez violonchelos y ocho contrabajos. Todo un despliegue orquestal, un mosaico numérico y armonizado de maestros e instrumentos. Shostakóvich abandonó la idea de los primeros subtítulos con los que había pensado nominar a cada uno de sus movimientos: Guerra, Memorias, Los grandes espacios de mi patria y Victoria, que corresponderían respectivamente a Allegretto, Moderato (poco allegretto), Adagio y Allegro non troppo.

Los primeros sonidos reflejan ciertos tintes épicos que caminan hacia una vida apacible de flauta y violín: momentos líricos y entrañables, llenos de serenidad, pero solo en apariencia, una estructura superficial que va acompañada de un repetido e insistente ritmo en percusión; un martilleo constante de la caja clara, unos compases maléficos que se ciernen por encima de todos como la propia la invasión.

Con el fin de tomar resuello, se adivina un leve motivo lúdico, derivado de la opereta Die lustige Witwe (La viuda alegre), del compositor austriaco Franz Lehár (1870-1948) y de melodías populares o cánticos folklóricos, símbolo de fragmentos de vidas rotas y descoyuntadas como la propia Europa para algunos críticos, como la misma Unión Soviética para otros especialistas, casi desmembrada. Este casi himno marcial sucumbe de modo abrupto, vapuleado y barrido por un desolado adagio de fagot de ambiente fúnebre que, en cierta manera, parece opositor a la marcha.

Se aprecian motivos reiterativos que recuerdan al Bolero de Ravel (1875-1937) y que suben de intensidad progresivamente con un metal casi bufonesco y violento hasta el cénit que deviene fúnebre y lastroso: sin descanso y prolongado en un lamento agudo y siniestro anticipado por esa caja tan protagonista.

El segundo movimiento, casi de gestos enigmáticos, avanza hacia un rondó danzante y cadencioso a la vez que contrastivo: sin duda Mahler (1860-1911) en el recuerdo; y todo se acelera con un enfrentamiento rítmico entre la madera y el metal. Clarinete, flautas y arpas necesitan alzar y salmodiar sus voces en el escenario elegíaco de una tragedia clásica.

Llegamos al rondó que configura el tercer tiempo, donde se recitan expresiones corales «orgánicas». La madera baila y la cuerda va en sutil acompañamiento hacia la violencia que se levanta grandilocuente, desmedida y cruel, sin piedad. Nobleza y purificación que nos acerca, sin remisión, a la frialdad inicial; imposible olvidar esos gélidos compases.

El violín protagoniza el final de forma reposada y se nutre de notas renovadas y enérgicas para retomar la paz, la introspección de un baile lejano con reminiscencias e ilusiones de triunfo, de resurgir y vencer de manera siniestra; se yergue el clamor del epílogo. Composición de guerra, moralizante, espíritu de lucha y ánimo victorioso.

Siempre la esperanza en los compases

Renacimiento de las cenizas, en pie siempre, luchando por la identidad, por la conciencia lacerada de todos y cada uno de los sufrientes. Yugo estalinista desarmado, sometimiento nazi despedazado. Cuadro en blanco y negro contrario a toda forma de atropello fascista. Condena, quizá soterrada a cualquier totalitarismo.

Obstinación militar, contumacia armónica, horizonte lírico en estado ruinoso. Anhelo y melancolía en una turbia realidad impostada: un ejemplo de resiliencia frente a lo arbitrario. Esperanza en el vivir a golpe de batuta. En el fondo, una sinfonía desmitificadora del universo de la dictadura del proletariado, igual que su Octava Sinfonía, solemne, sombría y acongojada como pocas, rememorando el enorme dolor provocado por la guerra, un tema, una obsesión que perseguiría de por vida al insigne músico.

Se hizo necesaria una muy meticulosa contrapreparación de artillería para evitar un ataque directo al teatro, donde se encontraba presente la plana mayor del Ejército Rojo, el Partido Comunista y el gobierno soviético de la ciudad; radiada a todo el pueblo y amplificada por la ciudad; también la escucharon los alemanes, quienes intentaron detener la interpretación cañoneando el edificio, sin lograrlo.

La obra fue reestrenada en Nueva York el 19 de julio de 1942 y dirigida por Arturo Toscanini. Al autor poco o nada le gustó su interpretación que la calificó de «torpe y chapucera» a pesar de la aclamación conseguida: un nuevo epítome, esta vez en el otro bloque del mundo, de la lucha popular.

Las lecturas que se derivan del relato musical son muchas y variadas, todo depende del color del cristal con que se mira, del fino y agudo oído con que se escucha. Y las coordenadas vitales y los parámetros personales. El compositor advirtió en varias ocasiones que no se negó a titularla Leningrado, ciudad cercada por unos y destruida por otros. La culpa y las responsabilidades a uno y otro lado de los límites.

Shostakóvich logró el salto más peligroso y se lanzó al vacío: una acrobacia de alto riesgo pero de firme convencimiento no solo individual: su Séptima es eso y mucho más: un título para propagar y resistir, por supuesto. Pero también se trata de un grito herido, un alarido íntimo y profundo contra la barbarie, contra la guerra.

Y aquí está la resiliencia: la capacidad que tiene una persona de defenderse y soportar bregando entre la vida y la muerte, forcejeando frente a un enemigo real y en una situación adversa… Esperanzado, regresando a su estado normal, ya casi olvidado, alimentando una añoranza de la restitución de la paz contra el infortunio y la adversidad.

Aquel lago Ládoga de fina superficie helada, el río Neva, los tanques, las bombas, los casos de antropofagia, el pan escaso, sin suministros, los días ateridos y los cielos grisáceos llenos de ruidos, amenazas; lágrimas de rabia y de impotencia, habitaciones llenas de ocupantes famélicos y sin fuerzas con cadáveres familiares a los que no poder dar sepultura, horror… Una sinfonía, la Séptima de Shostakóvich pervive y sobrevive. Sin caducidad, pentagramas hechos vida para recordar, percibir y descubrir; para compartir la herencia vívida de un acontecimiento histórico que sembró de miseria a esa ciudad de Leningrado. Y de esperanza.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.