No existen muchas noticias sobre el pintor desde su nacimiento hasta el inicio de su aprendizaje. Sabemos, eso sí, gracias a una carta, que el 17 de noviembre de 1611 Juan Rodriguez, padre de Diego, acudió a un escribano para constatar por escrito que ponía a disposición de Francisco Pacheco a su hijo durante seis años, cuando el niño tenía once. Bien es cierto que en un principio Velázquez comenzó a recibir lecciones de escribiente por parte de su padre —nociones básicas, para transcribir ciertos documentos jurídicos y aprender a leer correctamente,— pero su progenitor pronto se percató de que el futuro de su hijo era mucho más esperanzador con el lápiz y los pinceles que con la pluma; de ahí la decisión de ponerlo a disposición de su vecino pintor, con quien a los pocos meses se trasladó a vivir. En aquel momento, Francisco Pacheco era seguramente de los más influyentes y mejor considerados pintores de Sevilla, por lo que a su casa acudían personalidades del mundo artístico y social, como el poeta Juan de Jauregui o el eclesiástico Francisco de Rioja. De este modo, Velázquez se nutrió de las charlas que mantenían todos esos personajes cultos.

Un estilo pobre y vulgar

A pesar de que el estilo de su maestro Pacheco ha sido definido por algunos expertos como pobre y algo vulgar, la técnica inicial de Velázquez coincide con las indicaciones tuteladas de su maestro, algo inevitable por otra parte, ya que el talento innato de Diego para la pintura precisaba de una mano que lo guiase. Y así es como, seis años después de iniciar su aprendizaje, como estipulaba esa escritura firmada por su padre y su maestro, en 1617 Velázquez se presentó a un examen frente a una comisión de expertos que le habilitaba para ejercer el arte como maestro independiente. Algo común en el siglo XVII era que tras el examen de un maestro, este contrajese matrimonio al poco tiempo. Y eso mismo hizo Velázquez, que se casó con la hija de su maestro, Juana. Es curioso este hecho porque tratándose Pacheco de un hombre relevante en Sevilla, podía haber concertado el matrimonio de su hija con cualquier hombre ilustre de la ciudad. Pero se decantó por la valía y nobleza de Diego, quien durante esos años había tenido la oportunidad de conocer y forjar una relación sana con Juana, con la que terminó desposándose el 23 de abril de 1618.

Realismo veraz

El Barroco como tal se desarrollará en España entre los reinados de Felipe III y el de Fernando VI, y verá su plenitud en los de Felipe IV y Felipe V. Por lo tanto, Diego se inicia como maestro en ese periodo transicional de los últimos coletazos del manierismo y los inicios del nuevo estilo, cuyas primeras manifestaciones llegan de Italia. Todas las obras del periodo sevillano de Velázquez responden al realismo, y resultan ciertamente diferentes de la manera de obrar de Pacheco. Además, mezcla su estilo heredado de toque personal con la tradición de la pintura sevillana y cierto influjo de procedencia flamenca y caravaggista. El realismo se manifiesta en la caracterización de los personajes, a quienes Caravaggio dota de individualidad, a la par que trata los objetos y la luz de un modo muy naturalista, como si se tratase de bodegones. La sombra o el tenebrismo del italiano también van a estar presentes en esta primera etapa de nuestro pintor, pero a diferencia de este, no va a haber desinterés por el entorno espacial de sus composiciones.

Desconocemos si esta influencia caravaggista pudo deberse a la presencia de obras originales del autor en Sevilla que el joven pintor pudiera contemplar. Lo que sí se sabe es que existían varias copias de obras de Caravaggio en la zona, así como también obras de pintores cercanos al italiano, como por ejemplo un joven Ribera, en cuya producción napolitana también podemos observar una fuerte influencia caravaggista.

Por otro lado, resulta muy complicado saber con exactitud la fecha de cada una de las pinturas de este periodo, por eso lo más apropiado es agruparlas en base a su género. Principalmente, Velázquez se centró en tres: bodegón, pintura religiosa y retrato.

¿Naturalezas muertas?

Actualmente estamos muy acostumbrados a clasificar como bodegón —o naturaleza muerta— a toda pintura en la que aparezcan animales, vegetales u otro tipo de objetos de casi cualquier índole. Pero en época de Velázquez no era así, ya que entonces un bodegón era la representación del lugar donde se come y se prepara comida. Es más, en sus bodegones Velázquez no se centra en la representación de comestibles —que a pesar de todo aparecen como complemento en las escenas—, sino en la escena en sí misma y en su significado.

El bodegón más antiguo del que se tiene constancia es Los tres músicos (1617). En las diferentes radiografías a las que se ha visto expuesta la obra se ven muestras de arrepentimiento en la figura central; se trata de un lienzo en el que Velázquez trabaja, duda...

Como en el resto de sus bodegones, quiere serle fiel a la realidad, y eso es algo que se aprecia claramente en el tratamiento que les da a los elementos de la cocina, los paños, el pan o el vino. Los cubiertos que se apoyan en la mesa cuentan incluso con su propia sombra. Lo que apreciamos es sin duda un gran esfuerzo por ser lo más fiel posible a la realidad, pero se ven los fallos propios de una obra inmadura y primeriza.

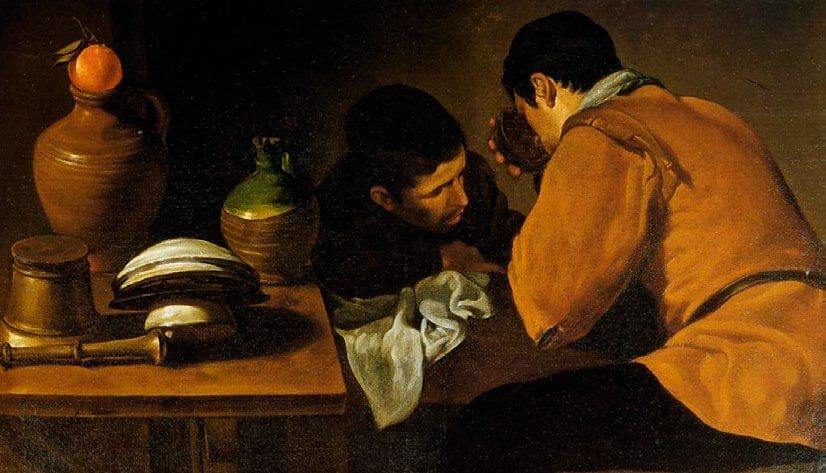

Por otro lado, es muy común también el hecho de que a estas pinturas se le busquen significados que escapan a una mera representación costumbrista. Por ejemplo, en este caso, se ha visto una alegoría de los cinco sentidos, algo frecuente en las representaciones de la época, pero que ciertamente no era algo común en Sevilla. También se les atribuye a varios de sus cuadros un carácter moralizador, o alusivo a las edades del hombre, por ejemplo aquí con la presencia de un niño en una taberna, o en Un almuerzo, otra de sus obras tempranas (1616-1617). De nuevo tres figuras en torno a una mesa están dispuestas a comer, pero sus gestos, tejidos y disposiciones están mucho mejor resueltas que en la obra anterior. Además el bodegón cobra protagonismo en la escena ocupando el centro de la composición y sus calidades se pueden apreciar de manera asombrosa.

Pero, sin lugar a dudas, si existe un cuadro realmente famoso de esta etapa sevillana es Vieja friendo huevos, datado en la parte inferior derecha en 1618. A pesar de ser una obra transcendental, la perspectiva de la mesa, la disposición de ciertos objetos o la incomunicación de los personajes, —más bien la falta del nexo correcto para esa comunicación—, delatan la falta de experiencia del artista. No obstante, Velázquez sorprende por su virtuosismo técnico y esa facilidad para representar las diferentes materias de un modo sumamente realista. Barros, metales, tejidos, incluso el aceite del huevo en la sartén resultan del todo naturales, de aspecto táctil y vivo.

La gama cromática que emplea el sevillano en estos primeros lienzos es limitada, y como es propio de ese realismo, destacan los blancos, ocres, grises y marrones. Pero aun así arriesga con el color en ciertos materiales como los metales de los utensilios de cocina, cobrizos, o el rojo intenso del vino.

Para comprobar la evolución del artista en este género basta con ver una de las obras más modernas de esta etapa, Dos jóvenes a la mesa, de hacia 1622. La composición complicada de ambas figuras, a uno de los lados del lienzo, nos muestra una cuidada curvatura de su anatomía, compleja pero muy bien resuelta a pesar de que no se aprecia con exactitud qué sostiene a ambos comensales. Una escena de género, un bodegón bien dispuesto y dos personajes actuando de un modo natural, sin más, y sin dar lugar a otro tipo de interpretaciones más allá de la naturalidad de una escena cotidiana que parece casi una fotografía.

Pintura piadosa

Por lo que respecta a la pintura religiosa, se desconoce quiénes hicieron a Velázquez los encargos de las pinturas de esta índole durante su etapa temprana. Seguramente el papel de su suegro en la captación de este tipo de clientes fue fundamental, pues Pacheco gozaba de gran prestigio y consideración en los círculos eclesiásticos.

Nuestra Señora de la Concepción Inmaculada es posiblemente una de las piezas más antiguas de este género, en 1618. Pacheco siempre fue muy estricto en sus pautas para la representación de la Virgen de este modo: había de encontrarse en la flor de su edad, unos doce o trece años, aniñada de boca, con mejillas rosadas y cabellos de color oro, ataviada con túnica blanca y manto azul. Y así la hizo, respetó la edad pautada tomando quizá como modelo a su esposa, en ese tiempo su amiga, a los 16 años. Lo cual otorga a la figura un realismo que emana atractivo, recato y humildad.

Pero sin duda su obra más compleja en lo que a este género se refiere es la Adoración de los Magos, de 1619. Un encargo para gente importante, a juzgar por el empeño y las correcciones varias que se han podido constatar con las radiografías que se han realizado de la obra. El joven pintor no se había enfrentado a una obra de tales dimensiones hasta la fecha, llena de figuras, que resuelve con cierto abigarramiento. De un tenebrismo intenso, la luz nos lleva a fijar la mirada en las dos figuras principales, tratadas con suma naturalidad. A consecuencia de ello y si no fuera por los detalles y el título, podríamos pensar que se trata de una adoración de pastores. Pero esa caracterización realista y cotidiana de todos los personajes no resulta ofensiva, sino normal. Muchos expertos han confirmado que gran parte de los modelos son personas reales, amigos, familiares o conocidos que tomaba como ejemplo y cuyos rostros utilizaba en sus obras. En este caso, al igual que en el anterior, la modelo de la Virgen es su esposa.

Retratos cercanos

Podemos pensar que es la producción de retratos es más escasa durante estos años, pero nada más lejos de la realidad, pues como hemos comentado, usaba modelos reales en gran parte de sus obras. Pero, en efecto, si hablamos de encargos de retratos como tales, su producción es reducida en la etapa sevillana. El Retrato del clérigo don Cristobal Suárez de Ribera está firmado en 1620. Suárez de Ribera estaba unido estrechamente a Pacheco y su familia, por lo que el encargo recayó en manos de Velázquez. Presentó al clérigo con un aspecto joven, con unos 60 años, y fue muy criticado por ello ya que el retrato es póstumo, pero es posible que el pintor lo hiciese no con intenciones de engrandecer al personaje, sino porque era así como él recordaba al retratado y tampoco lo conoció lo suficiente como para hacerlo de otro modo.

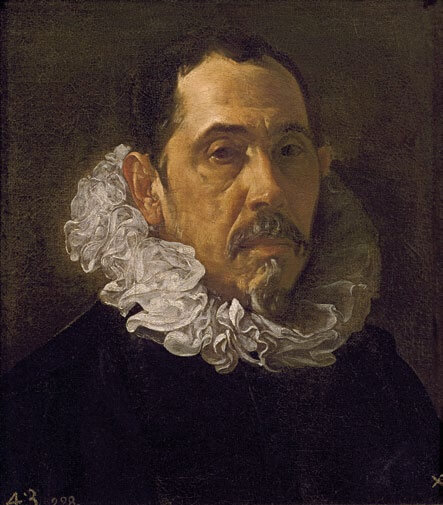

Otro ejemplo de retrato es el famoso Busto de Francisco Pacheco, del cual no se conoce la fecha exacta —se deduce que en torno a finales de 1620— ni tampoco se asegura al cien por cien que se trate de su suegro —tal vez se trate de su propio padre, Juan Rodríguez—. Lo cierto es que es un retrato magnífico, tanto por su captación expresiva como por el tratamiento de la piel y la textura de los materiales. Su manejo tenebrista de luces y sombras y esa soltura inacabada de la gorguera, apenas esbozada a la derecha, delatan ya a un Velázquez curtido, no experto pero virtuoso y con un don para el pincel y el retrato que pronto descubrirían en la corte.