El 14 de abril de 1931, después de unas elecciones municipales que mostraban un claro rechazo a la monarquía, se declaró, en medio de un inusitado júbilo, la II República Española. Ese mismo día, bajo la presidencia de Niceto Alcalá-Zamora, tomó posesión el Gobierno provisional, una extensión del “comité revolucionario” que, salido del Pacto de San Sebastián, había promovido tan fundamental transformación en la forma del Estado. Prueba de la pluralidad y el apoyo con que la República echaba a andar fue el amplísimo espectro ideológico de ese primer Gabinete, en el que había desde conservadores católicos (Miguel Maura, Alcalá-Zamora) y republicanos de centro (Alejandro Lerroux) e izquierda (Manuel Azaña) hasta socialistas (Fernando de los Ríos, Francisco Largo Caballero), catalanistas (Nicolau d’Olwer) y galleguistas (Casares Quiroga).

Las ilusiones que la República despertó en la sociedad fueron inmensas; también las expectativas, lo cual resultó un arma de doble filo, puesto que muchas se vieron defraudadas.

Sed de cambio en muchos frentes

Había una gran necesidad de cambio y el Gobierno tomó medidas inmediatas –en cuestión de horas, días o semanas– sobre todos los asuntos que importaban a la población, aquellos que marcarían la vida política de los siguientes cinco años. Se decretó la libertad de cultos y la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión en la escuela, se inició la reforma del Ejército para subordinarlo al poder civil y se abordó la situación del campo, donde ese invierno el paro había sido brutal –más de 100.000 desocupados sólo en Andalucía y Extremadura– y los campesinos pasaban verdadera hambre debido a unos jornales de miseria. También se mejoraron las condiciones laborales de los obreros y se impulsaron las libertades públicas. Hubo desde el principio un gran esfuerzo modernizador, que se aprecia en el número de nuevas escuelas construidas a finales de ese primer año (7.000), a un ritmo diez veces superior al de la monarquía.

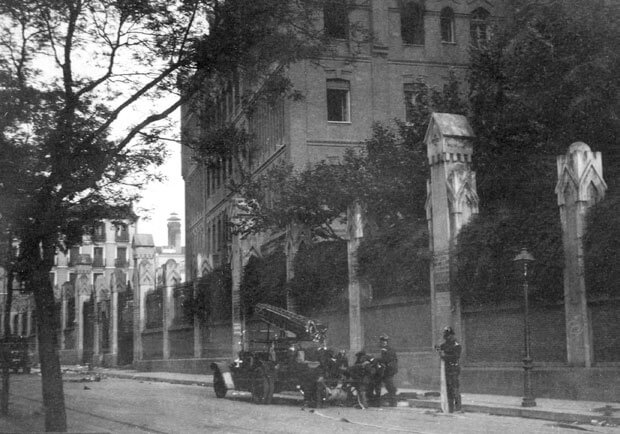

Pero los problemas no se hicieron esperar: el mismo 14 de abril, Francesc Macià proclamó la República Catalana, si bien pronto dio marcha atrás ante la promesa de un autogobierno que, con el nombre de Generalitat, diera respuesta a las aspiraciones nacionales de Cataluña; en otro frente, el sentimiento anticlerical de gran parte de la población se constató en la quema de conventos de comienzos de mayo; y la CNT, para quien la República burguesa no era muy distinta de la monarquía, echó su primer pulso al Gobierno con una gran demostración de fuerza en la huelga de la Compañía Telefónica.

La principal tarea del Gobierno provisional, no obstante, era la convocatoria de unas elecciones generales. Estos comicios se celebraron el 28 de junio de ese mismo año y arrojaron una clara mayoría de izquierdas y republicana. Fueron estas Cortes las que, a lo largo de casi cinco meses, debatieron el contenido de la nueva Constitución que debía regir la vida de los españoles, finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931.

Arranca el bienio transformador

El 15 de diciembre se constituyó el primer Gobierno ordinario, presidido por Azaña, de Acción Republicana, que contaba con tres ministros del PSOE (primer partido del Congreso, con 115 escaños) y otros de formaciones minoritarias (entre ellos, dos del Partido Radical Socialista). Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical Republicano (segundo en el Congreso, 94 escaños), se negó a formar parte debido a la fuerte presencia de socialistas y a las medidas sociolaborales que Largo Caballero, ministro de Trabajo, había promovido en esos primeros meses. La aspiración de Lerroux, en realidad, era llegar a la presidencia del Gobierno y, a partir de ese momento, pasó a ejercer una feroz oposición.

El programa aplicado por Azaña siguió la línea emprendida por el Gobierno provisional, lo que le valió el rechazo de los sectores más conservadores de la sociedad. Con la reforma religiosa se intentó rebajar el desmedido poder de la Iglesia y hacer efectiva la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución. En una polémica decisión, se disolvió la Compañía de Jesús –cuya fidelidad estaba con el Papa y no con la República– y se nacionalizaron sus bienes, tarea nada fácil porque los jesuitas tenían poco a su nombre. En cualquier caso, no se les expulsó de España, como interesadamente se ha dicho a menudo. También se secularizaron los cementerios y se aprobó la Ley de Divorcio, de forma que la disolución del matrimonio quedó sometida a la jurisdicción civil y no al capricho de las nulidades eclesiásticas. El mayor enfrentamiento se produjo en la primera mitad de 1933, a raíz de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que, entre otras cosas, suprimía la financiación de la Iglesia por el Estado, tal como mandaba la Constitución, y decretaba el cierre de los centros de enseñanza católicos.

Uno de los grandes caballos de batalla del Gobierno republicano fue la educación, ya que España contaba con una tasa de analfabetismo de entre el 30 y el 50%. El Ministerio de Instrucción Pública puso en marcha un ambicioso plan de apertura de centros escolares que preveía 27.000 nuevas escuelas, de las cuales, a finales de 1932, se habían construido unas 10.000. Pero el proyecto se quedó pronto corto de financiación. Además, requería la colaboración de los ayuntamientos, que debían ceder locales o solares, y en algunas provincias, sobre todo del norte (Guipúzcoa, Vizcaya), se encontró con el rechazo de los municipios gobernados por la derecha católica, así como de familias que se oponían a la retirada de los crucifijos de las aulas y a la educación mixta.

En busca de nuevos maestros

Para hacer frente a la necesidad de docentes, se les subió el sueldo un 15% en dos años y se organizaron cursillos de puesta al día para maestros titulados que trabajaran en otras áreas de la Administración –se apuntaron unos 10.000–. El plan suscitó numerosas críticas por las supuestas dudas sobre la capacidad de estos profesionales reciclados, pero la respuesta era muy sencilla: la mitad de los docentes que ejercían en colegios religiosos no tenían título ni capacitación de ningún tipo.

Si algo le dio prestigio a Manuel Azaña desde los primeros meses del Gobierno provisional, en el que era ministro de la Guerra, fue la decisión con que acometió la reforma militar, luego desarrollada a lo largo del bienio. España contaba con un Ejército mastodóntico, en gran parte proveniente de las guerras del norte de África, en el que había una gran desproporción de mandos en relación a la tropa y donde mucho militar ocioso consideraba que era asunto suyo mantener el orden y asegurarse de que los españoles no se apartaran del buen camino.

Reforma militar y otros asuntos

Azaña planificó una modernización integral de las Fuerzas Armadas con medidas de todo tipo, tanto a corto como a largo plazo: reducción del número de mandos mediante retiros voluntarios en los que conservaban íntegro el sueldo, promoción de los suboficiales para hacer un Ejército menos clasista, reforma de la jurisdicción militar, modernización del armamento, reforma de la instrucción y de la política de ascensos y muchas otras. Fue un proyecto modélico, y la prueba es que apenas se tocó en el bienio siguiente, pero despertó una colosal animadversión entre la casta de altos mandos que veían reducido su poder y su influencia y se sentían amenazados.

El intento de golpe de Estado del general Sanjurjo (conocido como la Sanjurjada), en agosto de 1932, fue una de las expresiones de ese descontento. Fracasó estrepitosamente por falta de planificación y de apoyo y tuvo el efecto de desatascar reformas, como el Estatuto Catalán y la reforma agraria, a las que tanto los militares como otros sectores derechistas se oponían visceralmente y que permanecían empantanadas.

Con la proclamación de la República, España se había convertido en un “Estado integral” en el que las regiones podían constituirse en autonomías. El 2 de agosto de 1931, los catalanes aprobaron en plebiscito el llamado Estatut de Núria, que luego pasó al Congreso, donde fue objeto de enconadas batallas y sufrió numerosas modificaciones en las que las aspiraciones nacionalistas quedaban muy rebajadas. Se aprobó el 9 de septiembre de 1932 y, a pesar de todos los recortes, fue bien recibido. Era el primer Estatuto con que contaba Cataluña, que asumía importantes competencias y donde el catalán y el castellano pasaban a ser lenguas cooficiales.

La urgente cuestión agraria

Uno de los problemas más acuciantes a los que tuvo que hacer frente la República fue la situación de pobreza y atraso del campo español, especialmente en el sur, donde los jornaleros vivían en la indigencia y la ignorancia más extremas, a merced de las condiciones que quisieran fijar los grandes terratenientes. El Gobierno provisional tomó una serie de medidas urgentes para aliviar la situación del campesinado. Entre otras cosas, se subieron los jornales, se regularon los horarios –ocho horas diarias, en lugar de de sol a sol–, se introdujeron los jurados mixtos con propietarios y sindicatos para regular las condiciones laborales y se implantó un seguro de accidentes como el que existía en la industria.

Pero la verdadera reforma pasaba forzosamente por dar a los campesinos tierras para que las cultivasen, lo que suponía meterse en un auténtico avispero. La promesa de un cambio de propiedad en la tierra despertó una tremenda expectación en la población rural y una oposición tenaz, obstruccionista y bien organizada de los propietarios. Hubo varios proyectos que se discutieron interminablemente en el Parlamento, puesto que era imposible que contentasen a todos (la llamada minoría agraria se oponía, por principio, a cualquier reforma), hasta que, por fin, el 9 de septiembre de 1932, a rebufo de la Sanjurjada, socialistas y republicanos se pusieron de acuerdo y se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria.

Fue una ley moderada, basada en expropiaciones con indemnización –menos a los Grandes de España, algunos de los cuales habían financiado el golpe de Sanjurjo– y que afectaba sólo a los latifundios de Andalucía, Extremadura y algunas zonas de Salamanca y Toledo. Debía entregar tierras a decenas de miles de familias de jornaleros a lo largo de varios años, pero sus efectos fueron muy limitados –a finales de 1933, sólo habían cambiado de mano 45.000 hectáreas en beneficio de 6.000 o 7.000 campesinos– por diversas razones. La principal, que no contó con medios presupuestarios ni humanos para su aplicación y que hubo de enfrentarse al boicot de la banca, unida a los terratenientes por diversos lazos.

Legislación represiva

La frustración por el fracaso de la reforma agraria generó, en cambio, una enorme conflictividad, deparó episodios de gran violencia y fue uno de los motores de una peligrosa radicalización de distintos sectores sociales.

El orden público fue una de las mayores preocupaciones del Gobierno republicano, que desde el primer momento recurrió a una legislación represiva que conculcaba los mismos derechos fundamentales sobre los que se estaba legislando. La ley de Defensa de la República (octubre de 1931) dotaba al Ejecutivo de instrumentos de excepción –es decir, al margen de la Justicia– aplicables en un gran número de circunstancias. En julio de 1933, fue sustituida por la Ley de Orden Público, que se mantuvo en vigor hasta la guerra. Ambas normas fueron profusamente utilizadas contra izquierdas y derechas, pese a que suponían una suspensión de facto de libertades garantizadas constitucionalmente.

Estalla la violencia

España sufría un problema de violencia endémica que era especialmente acentuado en el medio rural, donde la militarizada Guardia Civil, cuerpo de gatillo fácil y acostumbrado a abrir fuego contra manifestantes y huelguistas, actuaba como un verdadero ejército de ocupación y concitaba el odio y el miedo de los campesinos. Esto llevó a una serie de episodios extremadamente sangrientos.

El 31 de diciembre de 1931, en Castilloblanco (Badajoz), la Guardia Civil quiso disolver a un grupo de manifestantes que volvían a casa y, en el tumulto, mató a uno. A continuación, los manifestantes cayeron sobre cuatro agentes y los lincharon salvajemente utilizando piedras, palos y cuchillos. A lo largo de los días siguientes, la Guardia Civil se vengó dejando un reguero de campesinos muertos por distintos lugares de España (Zalamea de la Serena, en Badajoz; Épila, en Zaragoza; Jeresa, en Valencia). Aún más brutal fue lo ocurrido, el 5 de enero de 1932, en Arnedo (La Rioja): un grupo de huelguistas concentrados en la plaza del pueblo prorrumpió en insultos contra la Guardia Civil, que, sin avisar, disparó a quemarropa contra la muchedumbre. En el suelo quedaron once muertos y treinta heridos, entre los cuales había mujeres, niños y ancianos.

Pero la matanza más famosa del primer bienio republicano tuvo lugar a comienzos de 1933, en medio de una insurrección anarquista que se extendió por varias provincias de Andalucía, Levante y Cataluña y dejó numerosas víctimas.

En la aldea gaditana de Casas Viejas, un grupo de afiliados a la CNT atacó el cuartel de la Benemérita, donde resultaron gravemente heridos dos agentes (murieron a los pocos días). Luego los anarquistas se refugiaron en la choza de un campesino apodado “Seisdedos”. Cuando la Guardia Civil intentó tomar el sitio, dispararon desde dentro y cayó un guardia de asalto. Entonces los guardias incendiaron la vivienda y acribillaron a los que intentaban escapar. Hubo ocho muertos, entre quemados y tiroteados. Más tarde, bajo las órdenes del teniente Rojas, que había estado bebiendo coñac en la taberna, reunieron a catorce habitantes del pueblo, los llevaron esposados hasta la choza de “Seisdedos” y allí los asesinaron a sangre fría.

Fin de la etapa azañista

La masacre de Casas Viejas provocó una conmoción nacional y pasó factura al Gobierno, que se vio en la posición de tener que justificar lo sucedido tanto ante la derecha como ante la izquierda. Hubo investigaciones, juicio y condena para el teniente Rojas (luego liberado por los nacionales durante la guerra). Azaña mismo fue acusado de haber ordenado la matanza, con una frase –al parecer, inventada por Rojas– que le perseguiría durante años: “Los tiros, a la barriga”. Por supuesto, era falsa, pero fue utilizada una y otra vez para desgastarle políticamente.

El año 1933 había empezado mal y siguió torciéndose. A la gran inestabilidad social y la alarmante subida del paro agrario se sumó la tramitación de la Ley de Confesiones y Confederaciones Religiosas, que provocó enormes tensiones en el Congreso y en la sociedad en general. Además, la derecha se encontraba por entonces en pleno proceso de reorganización. En marzo, el diputado de Acción Popular José María Gil-Robles fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), coalición que enseguida se convertiría en el gran partido de las masas católicas. Los socialistas, por su parte, veían cada vez menos clara su participación en un Gobierno que, debido a sus fracasos –especialmente, la lentitud de la reforma agraria–, les había alejado de su base social.

Pero fue la “cuestión religiosa” lo que acabó distanciando definitivamente al presidente de la República, Niceto Alcalá- Zamora, del Gobierno. Cuando la ley se aprueba en junio, queda claro que es contra su voluntad. De hecho, inmediatamente después, Alcalá-Zamora le retira su confianza a Azaña y empieza a buscar un nuevo Gabinete. Había llegado la hora de virar hacia la derecha, y esto pasaba necesariamente por Alejandro Lerroux. El problema era que los números no le daban. Y por eso, tras varios intentos fallidos, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones para noviembre.