La voz de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, sonó con fuerza en la plaza Monumental de Madrid: “El pueblo tiene hambre y hay que darle pan. El pueblo tiene ansia de justicia, y hay que hacerla en su nombre”.

Era la primera vez que se congregaban las masas tras la jornada electoral del 16 de febrero de 1936, en la que salió victorioso el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que recibió el apoyo disimulado de sindicalistas y anarquistas.

Más de cincuenta mil personas acudieron al mitin, donde se escucharon también los vibrantes discursos de Álvarez del Vayo, Álvaro de Albornoz y otros dirigentes políticos.

La victoria del Frente Popular, de la que salió un Gobierno formado íntegramente por republicanos moderados, provocó la reacción de los conservadores de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles y de los monárquicos, que exigieron el fin del parlamentarismo y la venida de un Estado autoritario que metiera en cintura al país.

Unos y otros pensaban que el programa del nuevo Gobierno iba a causar el estallido de una revolución social, cuyos principales protagonistas serían las milicias socialistas y comunistas y el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

En realidad, los primeros objetivos del Frente Popular fueron poco radicales: la amnistía a los presos, la reposición de los concejales izquierdistas que habían sido cesados y la readmisión de los obreros despedidos.

Algunos políticos de izquierda afirmaron que el verdadero peligro venía de otro lado; entre ellos, el socialista Indalecio Prieto, quien alertó de una posible conspiración militar que podría estar en marcha y que a buen seguro contaría con la bendición de la Iglesia y el apoyo de Falange Española, cuya militancia aumentó gracias a la riada de jóvenes que abandonaron las filas de la desacreditada CEDA.

Luchas internas en las filas socialistas

Mientras se fraguaba la sublevación militar, los socialistas se hallaban inmersos en un proceso de división preocupante que enfrentaba al sector radical de Largo Caballero (al que llamaban el “Lenin español”) con los seguidores del ala más moderada de Prieto. Más a la izquierda se encontraban las Milicias Antifascistas Obreras Campesinas (MAOC), de inspiración comunista, el sindicato UGT, los anarquistas de CNT y FAI y el Partido Comunista de España (PCE).

Los comunistas, que habían buscado poner fin a su escaso protagonismo social y político durante los primeros años de la Segunda República, trataron de organizar grandes alianzas entre los partidos obreros de izquierdas y los de la burguesía liberal, tal y como había ordenado Stalin.

En 1935, el Comintern decidió seguir una estrategia de apoyo a los regímenes burgueses democráticos, lo que implicaba el abandono de los planteamientos revolucionarios. Este nuevo proceder de la Unión Soviética de acercamiento a las democracias capitalistas respondía, entre otros factores, a su creciente temor de quedar aislada ante un posible ataque de la Alemania nazi.

Pero si los comunistas creían que la delicada coyuntura internacional desaconsejaba cualquier movimiento revolucionario en España, los anarquistas pensaban todo lo contrario. Los principales líderes revolucionarios de la CNT y de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) proclamaban el advenimiento de un comunismo sin Estado, el “comunismo libertario”.

Una vez estalló la guerra, su ideario no daba lugar a tibiezas: “Sólo se puede destruir el fascismo si se hace la revolución y la guerra al mismo tiempo”.

El 19 de febrero de 1936, Manuel Azaña formó nuevo Gobierno y nombró jefe del ejecutivo a Santiago Casares Quiroga, dirigente de su propio partido, Izquierda Republicana.

Desde entonces, la extrema derecha, los monárquicos y los tradicionalistas redoblaron sus esfuerzos para acabar con la República. En Navarra se encontraba el centro inspirador de la conspiración, cuya cabeza visible era el general Emilio Mola. Cuando llegaron a Madrid noticias de una revuelta militar, Casares Quiroga quitó importancia a lo que él denominó “rumores sin sentido”.

Un golpe de Estado

Se equivocó. Lo que estaba ocurriendo aquel 18 de julio de 1936 no era una simple agitación cuartelera, sino un verdadero golpe de Estado militar orquestado por Mola y apoyado por las fuerzas de los conservadores y los falangistas.

Ese mismo día, ante la falta de iniciativa del Gobierno, los partidos y sindicatos de izquierda salieron a la calle al grito de “armas para el pueblo”. Un ambiente de incipiente revolución comenzó a respirarse en Madrid, Barcelona y Valencia.

En las primeras horas del 19 de julio, Azaña aceptó la renuncia de Casares Quiroga, que no había querido armar al pueblo. Le sustituyó Martínez Barrio, dirigente de Unión Republicana, hasta ese momento presidente de la Cámara de Diputados.

Con aquel nombramiento y la exclusión de los comunistas, Azaña buscó una solución pactada con los militares sublevados. Pero la propuesta fue rechazada por los generales africanistas, cuyo objetivo era acabar con el régimen republicano. No había vuelta atrás.

Ante la presión de la calle y el fracaso de sus mediaciones con Mola, Martínez Barrio dimitió. Le sustituyó José Giral, que nada más ocupar el cargo ordenó entregar armas a los partidos y asociaciones políticas y sindicales. Ese 19 de julio comenzó su andadura el nuevo Gobierno republicano, que duraría hasta el 4 de septiembre de ese mismo año.

Con el pueblo armado, comenzaba un proceso revolucionario que los militares golpistas habían ayudado a precipitar. En aquellos turbulentos días de julio, fueron constantes las llamadas al orden a través de la radio para tratar de frenar a las milicias que detenían y asesinaban a todo aquel al que consideraban enemigo del Frente Popular.

Los dirigentes republicanos, los socialistas y también algunos comunistas sabían el eco que tendría aquella violencia en la prensa extranjera y el daño que iba a provocar a la República, por lo que trataron de frenarla, aunque no con mucho éxito.

A partir de 1937 el Gobierno recuperó el control del orden público, lo que puso freno a los paseos indiscriminados que se produjeron en los primeros meses de la guerra.

El 21 de septiembre de 1936, Franco decidió desviarse de su marcha hacia Madrid para atacar Toledo, que estaba en manos republicanas. Su objetivo era liberar el Alcázar, en cuyo interior se defendía un grupo de militares rebeldes al mando del general Moscardó.

Aunque aquella decisión fue muy criticada por los asesores militares alemanes, ya que alargó la guerra más de dos años, fue el gran acto propagandístico que Franco necesitaba para reafirmarse como jefe de Estado y único caudillo de la “Cruzada Nacional”, cargo que finalmente consiguió el 1 de octubre, cuatro días después de liberar la capital manchega.

A partir de entonces, la maquinaria de guerra insurgente se cerraría poco a poco sobre Madrid. El 4 de noviembre se anunció la formación del nuevo Gobierno de Largo Caballero, que estaba constituido por seis socialistas, cuatro cenetistas, dos comunistas, tres de Izquierda Republicana, uno del PNV, uno de Unión Republicana y otro de Esquerra Republicana.

La cartera de Sanidad y Asistencia Social recayó en Federica Montseny, de la CNT, que se convirtió en la primera mujer que llegaba a tan alta responsabilidad en España. La llegada de las tropas franquistas a las puertas de Madrid provocó la huida del nuevo gabinete a Valencia el 6 de noviembre.

La resistencia de Madrid

Antes de su precipitada marcha, Largo Caballero encomendó al general José Miaja la creación de una Junta de Defensa que coordinara la defensa de la ciudad. Miaja se puso en contacto con el teniente coronel Vicente Rojo, un militar diplomado del Estado Mayor que horas antes había sido nombrado por el Gobierno jefe del Estado Mayor de la Defensa de Madrid.

En la madrugada del 7 de noviembre, momentos antes de que se iniciara el avance de las tropas rebeldes, tuvo lugar la saca de presos de la cárcel Modelo de Madrid para conducirlos a Paracuellos del Jarama, en las afueras de la capital, donde fueron fusilados.

Santiago Carrillo reconoció que dio el visto bueno a la evacuación, aunque negó que él firmara las órdenes de fusilamiento. El 1 de diciembre, el anarquista Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo, asumió oficialmente el cargo de delegado especial de la Dirección General de Prisiones de Madrid. A partir de entonces, finalizaron las sacas masivas de los centros penitenciarios de la capital.

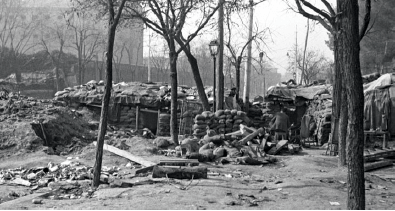

El ataque de las tropas franquistas comenzó en la Casa de Campo a las seis de la mañana del 8 de noviembre. Tras dos semanas de cruentos combates, los rebeldes se apoderaron de buena parte de la Casa de Campo, lo que incluía el estratégico Cerro de Garabitas, donde ubicaron su artillería.

Desde allí martirizaron a la capital con una continua lluvia de obuses. Por su parte, los republicanos se hicieron fuertes en un sector de la Ciudad Universitaria. A lo largo de la guerra, esa línea del frente se mantuvo sin apenas cambios.

La consigna de “¡No pasarán!”, que lanzó meses antes la Pasionaria, se cumplió con creces. Madrid resistió heroicamente la embestida de los rebeldes, que sólo pudieron entrar en la ciudad cuando la República fue definitivamente derrotada.

La actitud de neutralidad de las democracias, que apoyaron un Comité de No Intervención que implicaba la prohibición de vender armamento a los bandos enfrentados, favoreció claramente a los militares rebeldes, que desde el primer momento recibieron apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi.

Stalin no se decidió a ayudar a los republicanos hasta que resultó evidente que las directrices internacionales de no intervención no frenaban el creciente envío de material bélico que proporcionaban Roma y Berlín a Franco.

Moscú apoya al Gobierno republicano

Sin la ayuda de Moscú, la República habría sido vencida en cuestión de pocos meses. El reconocido investigador Juan Negrín, en aquel momento ministro de Hacienda, fue el que tomó la decisión de enviar las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética para sufragar el material bélico que Stalin estaba dispuesto a vender a la República.

Dado el bloqueo internacional, el Gobierno no tenía posibilidad de conseguir armamento en otros países. “Al actuar como lo hizo, Negrín no se comportó como uno de los sepultureros de la República, sino como uno de sus defensores más enérgicos”, recuerda el historiador español Ángel Viñas en su libro La República en guerra.

Si Moscú pasó factura al gobierno republicano por la ayuda militar que le suministraba, lo mismo hicieron los italianos y los alemanes. Hitler exigió a Franco divisas, minerales estratégicos y otros productos básicos como contraprestación a la ayuda que le proporcionaba a través de la compañía Hispano Marroquí de Transporte (HISMA), cuyo objetivo era encubrir la injerencia nazi en la guerra española.

Las ventas de armamento alemán las coordinó el aviador y constructor aeronáutico Messerschmidt, que se trasladó a Sevilla en agosto de 1936 para entrevistarse con Franco.

Poco después, comenzó a llegar a España una enorme cantidad de material militar con el que las tropas sublevadas iniciaron su ofensiva contra la República. A finales de octubre de 1936 se creó la Legión Cóndor, la flota aérea de guerra alemana que fue la punta de lanza del ejército franquista.

Dicha legión se completó con cuatro batallones de carros de combate, con un total de 180 blindados, a los que se sumaban baterías de artillería antitanque y otro material bélico. El coste de la ayuda alemana, unos 1.200 millones de pesetas de la época, lo reembolsó España a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.

Con la intervención directa de la Unión Soviética, Italia y Alemania, y la continua intromisión de Londres a favor de los franquistas, la guerra tomó un cierto cariz de conflicto internacional. El 26 de abril de 1937, los aviones alemanes de la Legión Cóndor bombardearon la localidad vasca de Guernica.

Pese a las críticas que se vertieron en la prensa internacional, las democracias occidentales miraron a otro lado. Recientes estimaciones desvelan que más de 130 personas murieron en aquel brutal ataque, que poco después inmortalizó Pablo Picasso en un gigantesco lienzo que hoy día exhibe el Museo Reina Sofía de Madrid.

Crisis del Gobierno legítimo

Semanas después del bombardeo de Guernica, estalló otra guerra civil dentro del seno de la propia República, ya que enfrentó a los anarquistas y a los comunistas disidentes del POUM contra los comunistas, el Gobierno republicano y el de la Generalitat.

Aunque el escenario principal fue Barcelona, la batalla fratricida afectó a toda la España republicana. La crisis también alcanzó a Largo Caballero, que salió del Gobierno por culpa de las presiones que padeció del propio PSOE, así como por las que ejerció el Partido Comunista y también por las continuas derrotas militares que sufrió la República.

El resultado fue el nombramiento de Juan Negrín como presidente del Consejo de Ministros el 17 de mayo de 1937. En el nuevo Gobierno siguió Indalecio Prieto, en Defensa Nacional, y entró el periodista y militante socialista Julián Zugazagoitia, en Gobernación.

El gabinete lo completaban dos comunistas (Uribe y Hernández) y un representante del PNV, ER, IR y UR. La CNT no quiso participar en el gabinete a pesar de que se le ofrecieron dos carteras. Tras los enfrentamientos que tuvieron lugar en los meses de febrero y marzo, los cenetistas temían el excesivo protagonismo de los comunistas.

Ofensiva de Brunete

En la primavera de 1937, las autoridades republicanas recuperaron el control de los tribunales de justicia, lo que redujo el número de “paseos” e incautaciones de bienes. A partir de entonces, el peligro de ser acribillado a balazos por grupos de milicianos incontrolados fue mucho menor que en las primeras semanas de guerra.

Sin embargo, esto no le sirvió de nada al líder del POUM AndreuNin, que fue asesinado en las cercanías de Alcalá de Henares por agentes soviéticos de la NKVD (agencia precursora del KGB), según apuntan las más recientes hipótesis.

El 6 de julio comenzó la ofensiva republicana en el pueblo de Brunete, cuyo objetivo era distraer al enemigo y evitar que sus tropas ocupasen Santander. Semanas antes, la República había sufrido un duro golpe al perder Bilbao. La prensa republicana festejó con grandes titulares lo que parecía una victoria aplastante.

Sin embargo, el 18 de julio, los rebeldes contraatacaron y retomaron Brunete. En otro intento de detener la presión de los insurgentes en el norte, el ejército republicano lanzó otra ofensiva en el frente de Aragón (Belchite) que duró del 24 de agosto al 6 de septiembre de 1937.

La ofensiva sólo retrasó unos días el ataque de los militares insurgentes a Santander. El 21 de octubre, el frente del Norte pasó a ser controlado por los ejércitos franquistas.

Los acontecimientos comenzaban a pintar muy mal para la República. Diez días después, el Gobierno trasladó su capital a Barcelona, con la esperanza de obtener el máximo rendimiento industrial y reforzar el espíritu de resistencia en Cataluña.

Aquel traslado transmitió la idea de que la República se encontraba en una situación cada vez más delicada. El 3 de abril de 1938, las tropas nacionales ocuparon Lleida y días después llegaron al Ebro a la altura de Gandesa y Vinaroz.

Cataluña y Valencia quedaron separadas por una amplia franja de terreno controlada por el ejército franquista. Aquellos graves tropiezos incrementaron el número de derrotistas y desertores. La división en dos del territorio republicano suponía una pérdida estratégica importante.

Formación de un nuevo gabinete

Los reveses militares y las luchas internas del Partido Comunista por el control político aceleraron la formación del segundo Gobierno de Negrín en abril de 1938. La crisis se saldó con la salida del gabinete de Indalecio Prieto, Julián Zugazagoitia y Jesús Hernández y la entrada de dos representantes de los sindicatos, González Peña por la UGT y Segundo Blanco por la CNT.

En un desesperado intento de recobrar el terreno perdido, el nuevo gabinete ordenó otro movimiento estratégico para distraer a las tropas rebeldes, que presionaban el Levante en dirección a Castellón y Valencia. El 25 de julio de 1938, el Ejército Popular cruzó el río Ebro por sorpresa con el objetivo de unir las dos porciones de la España republicana.

La operación militar desencadenó una cruenta batalla que duraría hasta el mes de noviembre. En septiembre de aquel año, Adolf Hitler incorporó al Tercer Reich la región checoslovaca de los Sudetes, lo que supuso una gravísima infracción del Tratado de Versalles. La guerra que se vislumbraba entre las democracias europeas y la Alemania nazi parecía inminente.

Negrín tenía la esperanza de que el inicio de un conflicto mundial obligara al Reino Unido y a Francia a apoyar la causa republicana en su lucha contra el fascismo, pero las democracias claudicaron ante Hitler.

Pese a todo, Negrín siguió pensando que antes o después el mundo entraría en guerra, razón más que suficiente para continuar la lucha contra los franquistas. Además, si los republicanos lograban un éxito rotundo en el Ebro, estarían en una magnífica situación para negociar con Franco el final de las hostilidades.

Mientras el general Miaja leía los numerosos telegramas de felicitación que recibía a diario por su férrea labor de resistencia en Madrid frente al enemigo, la prensa seguía hablando de los progresos militares de la República en el Ebro.

Pero la realidad era muy distinta. Sin contar con apoyo aéreo, los republicanos se defendían como podían del avance de las tropas franquistas, cuya aviación los ametrallaba y bombardeaba sin piedad. Finalmente, Negrín ordenó el fin de las operaciones y la retirada ordenada de las tropas republicanas.

Avance de las tropas franquistas

El frente quedaba tal y como estaba antes del inicio de aquella batalla que se cobró alrededor de 70.000 muertos en ambos bandos. La derrota desvaneció las esperanzas de la República de alcanzar una paz negociada con el enemigo. Ya sólo cabía esperar el inicio de la Segunda Guerra Mundial y ver cómo iba a afectar a España la nueva coyuntura internacional.

Mientras tanto, la maquinaria de guerra franquista inició su avance hacia Cataluña. Los frecuentes bombardeos en Barcelona causaban destrucción en la ciudad y desataban el pánico en la población. La moral cayó en picado. El 26 de enero, los rebeldes tomaron la Ciudad Condal. Nueve días después, Azaña entró en el país vecino con el rostro desencajado.

Tras él lo hicieron miles de republicanos, miembros del Frente Popular e integrantes de las milicias anarquistas. El temor a las represalias que pudieran tomar los vencedores hizo que familias enteras cruzasen la frontera lo más rápidamente posible. Negrín propuso la resistencia a toda costa, con la esperanza de que comenzasen las hostilidades en Europa.

Sin embargo, muchos militares, entre ellos el coronel Segismundo Casado, los anarcosindicalistas y la mayoría de los socialistas rechazaron su numantina propuesta. En su ingenuidad, todos ellos veían factible llegar a un acuerdo de paz honroso con el general Franco. Además, aseguraban que la población civil no podría resistir mucho más sin alimentos y otros productos esenciales.

Fin del sueño republicano

El escenario se complicó todavía más el 27 de febrero cuando los gobiernos de Francia y el Reino Unido reconocieron al Gobierno de Franco, lo que decidió a Manuel Azaña a dimitir como presidente de la República. Fue el momento que aprovechó Casado para destituir a Negrín.

En la noche del 5 de marzo, se radió el comunicado de los conspiradores anunciando que tomaban el poder. Veinticuatro horas después, Negrín salió de España junto a buena parte de los integrantes de su Gobierno, lo que no evitó el inicio de otra violenta guerra civil en la capital entre comunistas y seguidores de Casado, siendo estos últimos los que la ganaron.

Resuelto aquel último enfrentamiento entre republicanos, el general Casado trató inútilmente de negociar con Franco y sus tropas, pero lo que propuso el Generalísimo fue una capitulación sin condiciones de la República. De este modo, el 28 de marzo de 1939, el coronel franquista Eduardo de Losas tomó posesión de Madrid.

Tres días después, los últimos enclaves republicanos se rindieron a las tropas rebeldes. El anhelo de muchos españoles de asentar en España un Estado republicano moderno se desvaneció por completo con la caída de la capital. A partir de entonces, España se iba a enfrentar a cuarenta años de dictadura.